個人的クラシック遍歴 第4楽章「マンダのりゅうせいぐんは強いし、マーラーの交響曲は長い」

さて早くも第4楽章となりました。

今回と次でひとまず最後ですね。

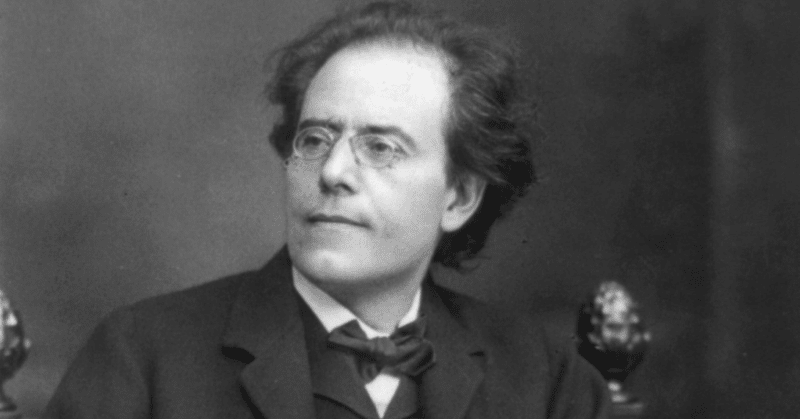

今回の主役は交響曲の巨匠、グスタフ・マーラーです。

さて今年の2月ごろですか。

大学の先生からコンサートのチケットをいただく機会がありました。先生がいけなくなったチケットを無償で譲っていただいたんですね。

その名も「都響スペシャル」。

エリアフ・インバル指揮。

曲目はマーラーの「交響曲第10番」

デリック・クック補筆版という見慣れない文字を見かけたので調べてみると第10番はマーラーの遺作となった作品で未完の交響曲でした。そこから色々な経緯を経てデリック・クックが補筆したものが代表的なものとして演奏される機会が多いそう。

そんな裏情報を頭に仕込みつつ、私はある違和感に気付きました。

「コンサートなのに1曲だけ…?」

交響曲とはいえ1曲しかないなんて、コンサートが40分足らずで終わってしまうぞ??なんてケツの青い私はそんなことを考えていました。

しかし、いざ第10番を聴いてみようと再生すると衝撃の画面が。

23分!!

かのケイスケホンダの「ンナナフン!!」を彷彿とさせるような。そんな言葉が出ました。

第1楽章だけで23分あったわけですね。

最初の頃は1曲15分が長いなと思ってたクラシックビギナーの私。それでもちょっとずつ10分超えの曲には慣れてきていたつもりでした。

しかし20分を超えるものには初めて出会ったんですね。

結局マーラーの第10番は合計約75分の超大作であることを知り、なるほどこれは1曲しか演らないわけだわと納得するのでした。

いまだに私は第10番の全楽章のことを覚えられていません。比較的よく聴いた第1楽章はどんなもんだったかなんとなく覚えていますが、第4楽章、第5楽章はよく思い出せません。

でも個人的にはそれでもいいかなと思っています。全部覚えていなきゃいけないのは演奏する側な気がするのです。

聴く側は自分の好きなところ、好きなフレーズに集中して楽しめばいいと。

そもそも75分の音楽を覚えようなんて無理がありますから。

曲自体は覚えてなくても、例えば第4楽章で出てくるフルート(なのかな?)の独奏部分なんかはとても印象に残っています。素人ながらあれはすごいなぁなんて思ってましたけど、その方に向けられた拍手の量から察するに実際とても素晴らしい演奏だったのだと思います。

クラシックを聴こうと思うと、どうも全部ある程度知っておかなくちゃなんて肩に力が入ってしまいます。もちろん全部知っていれば聴いていて楽しいのは事実でしょう(ショスタコの5番やシューマンのピアノ協奏曲は全部分かるからコンサート行ってもめちゃくちゃ楽しい)。

でもまぁ現実問題75分の曲を1日に何回も聴くことはできないですし、演奏家でもないから覚えることも難しい。

だから諦めるところは諦めて、純粋に知らない音を楽しもうと。そこで初めて出会う好きな音があればそこを擦るぐらい聴けばいい。

なんかある意味、クラシックを聴く上での「諦め」みたいなものを教えてくれたのはマーラーのながーーーーーーーーーーーーいお付き合い、ではなく長い交響曲だったりするのです。

◯今回登場した曲

グスタフ・マーラー

交響曲第10番 嬰ヘ長調(デリック・クック補筆版)

第1楽章 Adagio

第2楽章 Scherzo

第3楽章 Purgatorio

第4楽章 Scherzo

第5楽章 Finale

演奏時間約75分。

マーラーによる未完成の交響曲。様々な補筆版が存在するが、デリック・クックの補筆版が多分一番よく演奏される。昼ドラも真っ青なドロドロ不倫劇の最中に書かれたとかなんとか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?