(参考) 紫式部日記絵巻 同輩のイジワルを逃れてこっそり中宮に御進講&白の室礼 『葵』⑪113

・ 紫式部日記絵巻 中宮彰子に『新楽府』を進講

・ 紫式部日記から、この進講の場面周辺の概訳

左衛門の内侍という意地の悪い同輩が居た。

私の陰口をだいぶ言っていたらしい。

あやしうすずろに よからず思ひけるも え知りはべらぬ

心憂きしりうごとの 多う聞こえはべりし

一条帝が源氏物語を人に読ませてお聞きになりながら、

「これを書いた人は、日本紀を読んでいるに違いない」「まことに才ある人である」と仰せられた。

それを聞いた左衛門の内侍は、私が帝のお褒めを大変鼻に掛けていると言い触らし、『日本紀の御局』という渾名を付けた。

『日本紀の御局』 とぞつけたりける いとをかしくぞはべる

実家の女房にさえ自分の学識を隠していたのに、あり得ないことだ。

まあね、弟の習っている横で私は小耳に挟むだけでどんどん習得してしまうのに弟はなかなか覚えないので、

親は私のことを、「男でないのが残念だ」と嘆いたり、というようなことはあったりしたのだけれど。

まあね😏

男子にて持たらぬこそ 幸ひなかりけれとぞ つねに嘆かれはべりし

でも、そのうち、「男でも学識を鼻に掛ける者は栄達しない」などと言う者があり、それ以来『一』という漢字も書けない者のように過ごしている。

出仕してからは、まして、人の悪意を怖れて屏風に書いてある文字さえ読まないようにしていたのに、

中宮は『白氏文集』を自分にお読ませになり、

さるさまのこと 知ろしめさまほしげに おぼいたりしかば

もっと詳しくお知りになりたいようでいらした。

人のいない隙を見つけて、一昨年の夏ごろから、『白氏文集』の中から『新楽府』といふ書物二巻をざっとではあるがお教えしている。

秘密にしている。

しどけなながら 教へたてきこえさせてはべる 隠しはべり

中宮もお隠しになっていたが、道長様にも帝にも聞こえてしまい、

道長様は、漢籍の書物を見事に作らせて、中宮に差し上げた。

あの意地悪な左衛門の内侍はまだ聞き付けてはいないだろう。

知ったらどんな悪口を言うことか。

世の中は煩わしい嫌なものだ。

・ 白の室礼

中宮彰子は、出産が迫ると、白い室礼の御部屋にお移りでした。

現代の産院で産婦が陣痛室から分娩室に移動するようなことなのでしょうか。

道長はじめ四位五位の男達が汗を流して設えました。

(以上の図は、風俗博物館様の御展示より)

…………………

『白絵 ―祈りと寿ぎのかたち―』 より

平安時代、出産の場には白い綾絹を貼った白綾屏風を立て回し、妊婦や介添えの女性たちは白い装束に身を包んで、生命の誕生を迎えました。

やがて白綾屏風は、白地に白の絵の具で松竹鶴亀を描く白絵屏風へと変化し、白木に白で文様を描く白絵の調度とともに、産所のしつらいとして受け継がれました。

≪神奈川県立博物館≫

https://ch.kanagawa-museum.jp/exhibition/1380

…………………

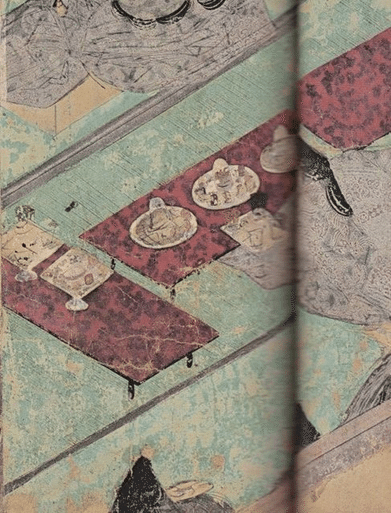

・ 紫式部日記絵巻に見る白綾屏風

この御進講場面の屏風。

このエピソードの時期がはっきりしないのですが。

この絵は御出産と関連付けた時期のこととして描かれているのか?

「紫式部日記絵巻」の一つの場面解釈 ― 中宮彰子と紫式部が向き合う画面について 川 名 淳 子 という御論文より。

屏風の中に『すみよしの』という縁起のよい一節が象形的な葦手文字で書かれていると。

この屏風は、褪色変色しているが、実は白絵屏風の元になった白綾屏風だったのではないかと。

そして、紫式部日記絵巻の出産周辺の他の場面の事物にも白が強調されていると。

中宮に勧める御膳の食器や女房達の装束も。

白い御簾の向こうに横たわる中宮の寝具も室礼も侍る女房達の装束も。

・ 出産の場所

『栄花物語』と、それらの室礼の描写に疑義を呈している『小右記』も、 その場所を、 東の対の西と南と書いている。

中宮彰子は、寝殿でなく東の対におわすのか。

五壇の御修法は寝殿で行われたようなので、煙や匂いや大音声は、産室ではややマイルドだったのか?

向こう側に白い小袿の中宮、右側に唐衣に裳の正装の紫式部。

右手奥の屏風は、まさに柱の向こう、廂に立てられているような。

やはり、中宮が実家土御門第里退がりされた時の御座所は、寝殿でなく、東の対でよいのか。

・ 日本紀の御局

源氏物語には白氏文集に関する遣り取りは頻出するように思いますが、日本書紀のことはどこかに出ていたかなとふと思って。

日本紀とは、もしかしたら古事記日本書紀の一次資料のことではなく、『日本紀寛宴和歌』のことかもしれず、

『日本紀寛宴和歌』とは、日本書紀の講義の後の宴会で出席者に披講された和歌集のことらしく。

『明石の巻』で、帰京した源氏が朱雀帝と和解する?場面で、

源氏:わたつ海に しなえうらびれ 蛭の児の 脚立たざりし 年は経にけり

朱雀帝:宮柱 めぐりあひける 時しあれば 別れし春の 恨み残すな

蛭子の脚が3年立たなかったという記紀の話と源氏が須磨明石から帰るのに要した3年が重なっていたり、イザナギイザナミの天の御柱と幼い頃遊んだ内裏の柱が重なっていたり。

もしかしたら、一条帝はここをお聴きになって、これを書いた人は日本紀を読んだ才人であるとおっしゃったのかも?

他にもあるのかもしれませんが、とりあえず。

📌 中宮彰子の恋?

中宮彰子は、8歳上の帝のお好きな漢学を熱心に勉強なさる。

11歳上の教養豊かな皇后定子は、彰子の入内の翌年には崩御されている。

御学問好きな帝は定子と語り合われるのがお好きだったが、教養高いとは言えない彰子は帝とそういうお話ができないことに次第にコンプレックスを募らせたのかも?

中宮彰子御自身からして、学問の御話を喜ばれる帝の御心を独占したくなられたのかも?

それで秘密の進講を乞われたのかも?

これは衷心よりの初恋なのかも?

お勉強しちゃうほどの恋😍

…だったら素敵なのですが、

彰子の母倫子は、紫式部さんと曾祖父定方で繋がっている親戚なので、紫式部さんの出仕は倫子の侍女的な身分で割と早かったのではないかという話もあるようです。

学識高く、内気なのと、縁戚でもあり、彰子の養育を担う倫子の信頼篤く、学問の進捗が万一はかばかしくなくても同僚に吹聴しそうもない紫式部さんですから、内密の進講にこれ以上の人選はあり得なかったことでしょう。

そのことは、彰子お一人の御意思だったかどうか。

倫子の意思というのが一番それらしいでしょうかね。

え?恋しい人の趣味に合わせてお勉強しちゃうほどの恋?と、ちょっとわくわくしちゃったんですが😅

眞斗通つぐ美

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?