『遊戯王』40枚デッキ/60枚デッキ

皆さん初めましての方は初めまして、そうでない方は前回までの記事を読んでいただきありがとうございます。その辺の決闘者の衣玖(いく)と申します。

今回の記事はデッキ枚数の話です。

40枚か60枚のどちらが正しいかって話ではないことを留意してください。

デッキに入れるカードの種類

ここで指すカードの種類とは、モンスター・魔法・罠のことではありません。

具体的には以下のもので分類します。

・初手で引きたいカード

・絶対に引きたくないカード

・どちらでも良いカード

これらについて語ることが主題となります。

デッキ枚数に関してはこれに伴う副次的な話となりますが、結果としてそこに行き着くため記事のタイトルにしました。

初手で絶対に引きたいカード

いわゆる初動札というやつです。

1枚初動に限らず2枚初動などについても触れていきます。

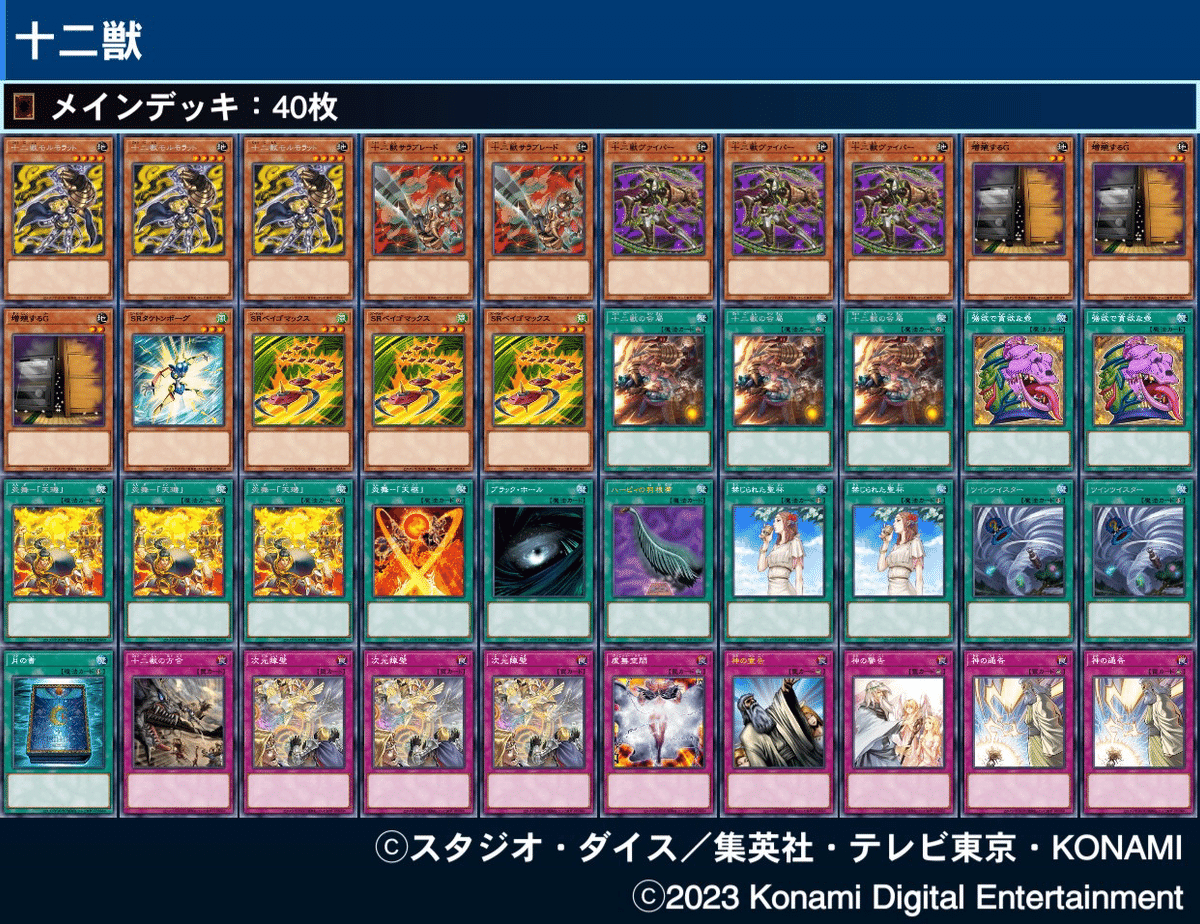

例として全盛期の【十二獣】を挙げましょう。

ご存知の方も多いとは思いますが、《十二獣モルモラット》を起点とした横並べ展開が得意だった頃の【十二獣】です。

初動札は以下の12枚。

×3 《十二獣モルモラット》

×3 《SRベイゴマックス》

×3 《十二獣の会局》

×3 《炎舞-「天璣」》

40枚デッキの場合、先攻の初手5枚でこのいずれかを引く確率は約85.1%と非常に高いです。

さらに展開に寄与するかは別問題として、「十二獣」モンスターを引ける確率に絞って見た場合は約94.9%まで上がります。

そりゃ全部規制受けますわ。

似たようなパターンだと、《烙印融合》を《スプリガンズ・キット》《デスピアの導化アルベル》《烙印開幕》からアクセスでき、こちらも初動12枚体制と話題になっていました。

また《超重神童ワカ-U4》も《超重武者装留イワトオシ》《超重武者ダイ-8》《超重武者バイ-Q》からアクセスできるカードとして名を馳せていました。

この実質的な初手内在確率の高さはデッキの安定性の高さに寄与し、結果としていずれのカードも出張セットとして多くのデッキに採用された他、本体あるいはサーチ札が規制を受ける結果となっています。

40枚デッキでの初手内在確率の高さから、デッキがやや膨れることも許容できる点は大きな評価対象となります。

例えば手札誘発や先攻用の罠カードを一部採用してデッキ枚数が45枚になったとしましょう。

それでも初動札を引ける確率は約80.6%と事故を恐れない範囲の確率に収まります。

続いて2枚初動のパターンを考えます。

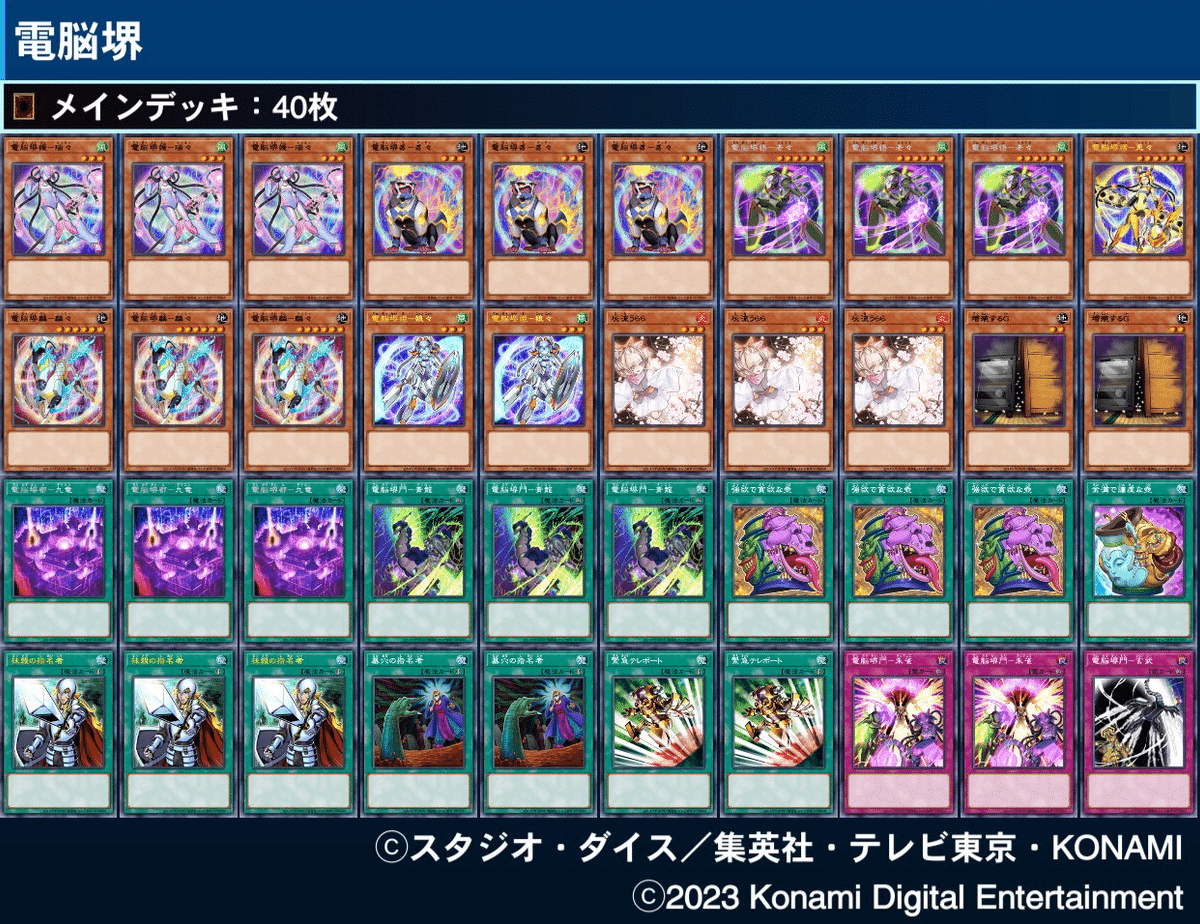

ここでは2枚初動のデッキとして有名な【電脳堺】を例に出します。

【電脳堺】はフィールドに「電脳堺」カード、手札に共通効果持ちの「電脳堺」モンスターを用意しなければ展開できません。

そのためこれらを揃えられる確率を考えましょう。

上記の構築の場合、手札に用意する「電脳堺」モンスターが上級モンスターの場合は約78.7%、下級モンスターの場合は約77.2%の確率で上記の状況を整えることができます。

無論、各種ドローソースでデッキを掘ればさらに確率は高くなります。

また、採用されていない3枚目の《電脳堺姫-娘々》や《おろかな副葬》を採用することで、最大約82.0%まで確率を高めることができます。

デッキ枚数を40枚まで切り詰めて、手札誘発やケア手段まで搭載してもなお、12枚体制の1枚初動の確率には届かないのです。

このように特定のパーツを揃えて初動とするタイプのデッキはあまりデッキ枚数を増やすことができず、デッキ内に混じるノイズがそのまま敗因に直結しかねません。

以上のような明確に初手に引きたいカードが存在し、それに依存する形でデッキが組まれている場合はデッキ枚数を抑え、初動札を可能な限り増やすことがデッキの安定性および勝率に繋がることになります。

絶対に引きたくないカード

さて、ここからは絶対に引きたくないカードの内容です。

人によっては「採用してるのに引きたくないってどういうこと?」と疑問に思う人もいるでしょう。

例えば《幻獣機アウローラドン》を運用する場合、リクルート先となる「幻獣機」モンスターは絶対に引いてはいけません。

引いてしまったカードをデッキに戻すのは、想像以上に苦労するものです。

能動的に手札をデッキに戻せるカードは絶対数が少なく、そんなものを採用するくらいならリクルート先となるモンスターの数を増やした方が利口です。

この理屈を掲げ、このような絶対に引いてはいけないカードを採用するデッキでは、デッキ枚数を増やすことで引きにくくする確率を上げる構築が採用されることもあります。

リクルートのみに対応している《エクソシスター・マルファ》や《D-HERO ディアボリックガイ》、コストをデッキから調達する《アクセル・シンクロン》や《聖騎士の追想 イゾルデ》といったカードを採用するデッキではこのような手段を採ることも考えられます。

また、できれば引きたくないカードについても同様です。

手札誘発ケアとして採用される《PSYフレームギア・γ》は、その性質上《PSYフレーム・ドライバー》を採用しなくてはなりません。

こちらは引いても問題無く運用することができますが、上級モンスターの通常モンスターを素引きしても問題のないデッキはあまり多くありません。

そのステータスを活かして展開に使えたり、必ず展開に手札コストを要するのであればともかく、そうでなければ引くこと自体がディスアドバンテージとなるノイズにしかなりません。

そもそも初動に対する手札誘発に合わせて《PSYフレームギア・γ》の効果を発動した場合は手札からこの2枚が吐き出されるわけですから、手札消費の観点では1:2交換となり不利を背負うことになります。

《創造の代行者 ヴィーナス》や《ドラコネット》のように手札・デッキから通常モンスターを特殊召喚するタイプのカードも同様です。

引くこと自体は展開に何の支障も来しませんが、手札消費が荒くなることはできることなら避けたいです。

先述の【十二獣】や【電脳堺】でも、2枚目以降の《十二獣モルモラット》や《電脳堺都-九竜》で置きたい「電脳堺」永続罠カードなどのできれば引きたくないカードというものは存在します。

デッキ枚数を増やすことが事故率に繋がる【電脳堺】はともかく、初動札の多い【十二獣】はあえてデッキ枚数を増やすことで《十二獣モルモラット》の重複を避ける構築も見受けられました。

どらちでも良いカード

この世は絶対に初手で欲しいカードと絶対に引きたくないカードの二つに分かれているわけではなく、そのどちらでもないカードという分類も存在します。

ただしこれについても3つのパターンがあるため事前に明記しておきましょう。

・引いても引かなくても強いパターン

・デッキ自体が何を引いてもだいたい強いパターン

・いつ引いても一定の仕事ができるパターン

上から順に見ていきます。

引いても引かなくても強いパターン

主に《隣の芝刈り》や「ライトロード」カードなどを利用してランダムな墓地肥やしで落ちれば強いカードですが、素引きしても一定の仕事ができるカードがここに該当します。

近年はここに該当するカードがそれなりに多く、発動するカードとしての性能も墓地へ落ちた場合の効果も強力な「ティアラメンツ」カードや、手札では妨害として機能しながらも墓地へ落ちると強烈な墓地肥やしをこなせる《古尖兵ケルベク》といったカードが筆頭候補となります。

もはや採用しない理由を探す方が難しいカードであり、何かしらの方法で手札や墓地へ姿を現した瞬間に凄まじいカードパワーを発揮し始めます。

デッキ自体が何を引いてもだいたい強いパターン

○○ギミックと△△ギミックを組み合わせたデッキという言い方ではやや想像しにくいですが、これらのギミックがデザイナーズコンボばりのシナジーを発揮するような混合デッキではこのパターンが成立し得ます。

【EMEm】はわかりやすくこのパターンに該当するデッキです。

豊富なサーチ手段によって《EMペンデュラム・マジシャン》を引き込み、これを含めてP召喚することで莫大なアドバンテージを稼ぐことが基本先述となるデッキです。

最大12枚積まれる《EMペンデュラム・マジシャン》はおよそどんな引きをしても手札に呼び込みやすく、《EMペンデュラム・マジシャン》自体も下スケールとして機能することから手札事故も起きにくいという、ある意味で【ペンデュラム召喚】の到達点と呼べるデッキだったと言えます。

現在でも【ティアラメンツ】や【スプライト】などは手札誘発に偏りすぎなければここに該当するデッキであり、これらのカードを少しずつ出張させた【11期】と呼べるデッキすら組めるほどです。

各テーマの必要最低限の動きを集約し高いカードパワーを叩き続ける現代の【グッドスタッフ】は決まった初動が無く扱いが難しい反面、特定の初動札に頼らずに動けるという強みを活かした現代遊戯王のインフレの権化です。

ある程度初手で欲しいカードはあるものの、豊富なサーチ手段と無数の攻め手によってデッキそのものが1つの生命体のように動くデッキがここに該当します。

いつ引いても一定の仕事ができるパターン

実のところ、デッキに採用するカードのほとんどはここに該当します。

多くのデッキでは本命の動きが存在し、その動きに付け足すと妨害数が純粋に+1されたり相手の手札誘発へのケア手段に使えたりするカードで本命の動きをアシストすることになるでしょう。

《灰流うらら》や《無限泡影》はデッキ本来の動きには絡まずに妨害数が増える典型的な例であり、先攻でも後攻でも関係無く使えるカードです。

他にも《サンダー・ボルト》は先攻1ターン目では役に立たないもののシンプルな除去手段として適当に使うことができ、《激流葬》はモンスターの召喚・反転召喚・特殊召喚時という極めて頻度の高い発動タイミングで全体除去が行えます。

このようなカードはいわゆる「汎用カード」と呼ばれ、採用率もさることながらそのパワーの高さが環境に対して大きな影響力を与えることも少なくありません。

デッキ枚数の話

さて、ここからが記事のタイトルにもなっているデッキ枚数の話です。

現代遊戯王はデザイナーズデッキが主流であり、各テーマには発動条件の緩いテーマ専用のサーチ札が用意されていることが基本となっています。

またそのサーチ札に他の強力な効果が複合していることから規制をかけられる例も多く見受けられ、《深淵の獣ルベリオン》や《壱世壊=ペルレイノ》はその代表例と言えるでしょう。

このようにサーチ札が用意されていることを考えると、特に規制などを考慮しなければ「初動札3枚+サーチ札3枚」で少なくとも6枚はデッキに採用できることになります。

さらに初動札が☆4以下の戦士族モンスターの場合は《増援》により+1枚、☆3以下のサイキック族モンスターの場合は《緊急テレポート》により+2枚、☆4以下の炎族モンスターの場合は《篝火》により+3枚の初動札の追加となります。

豊富な初動札と引いてはいけないカード

例えば《スクラップ・リサイクラー》を初動とするデッキの場合、以下のカードが初動札になります。

×3 《スクラップ・リサイクラー》

×3 《スクラップ・ラプター》

×3 《スクラップ・エリア》

×3 《化石調査》

2種類の魔法カードはそれぞれ《スクラップ・ラプター》をサーチでき、《スクラップ・ラプター》は自壊することで召喚権を増やしながら《スクラップ・リサイクラー》へアクセスすることができます。

これはデッキ内の12枚が実質的に《スクラップ・リサイクラー》であるという見方ができ、約85.1%の確率で初手に引き込むことができます。

一方で《スクラップ・リサイクラー》の効果ではデッキの機械族モンスターを墓地へ送りたいことも事実であり、《スクラップ・ワイバーン》から《スクラップ・ゴーレム》をリクルートする展開を想定しているならばこれも引いてはいけません。

仮にデッキ枚数を40枚、《スクラップ・リサイクラー》を12枚体制、墓地へ落としたい《水晶機巧-ローズニクス》とリクルートしたい《スクラップ・ゴーレム》を1枚ずつ採用したとします。

この際、《スクラップ・リサイクラー》を初手で引きつつデッキに残したいカードを全てデッキに残せる確率は約66.3%となります。

つまり初動札が多くとも、上述の条件を達成できないデュエルは3回に1回訪れることになります。

先述したカードの種類で言えば、《スクラップ・リサイクラー》は初手で引きたいカード、デッキに残したいカードは絶対に引きたくないカードとなります。

この絶対に引きたくないカードを引いてしまう確率を下げるためにはデッキ枚数を増やすかギミックをリストラするかしかありません。

ここで初めてデッキ枚数を増やすという選択肢が生まれます。

言い換えれば絶対に引きたくないカードを特に採用しないデッキであれば、わざわざデッキ枚数を増やす利点は薄いということになります。

改めて先ほどの《スクラップ・リサイクラー》の例に戻りましょう。

当然と言えば当然なのですが、初動を《スクラップ・リサイクラー》のみに頼るのであれば、これ以上の追加が見込めないためデッキ枚数を増やすことは事故率の増加に繋がります。

しかしながら、《スクラップ・リサイクラー》を用いて何をしたいのかを考えた場合はさらに初動札を増やせる可能性が生まれます。

わかりやすいところでは【オルフェゴール】が《スクラップ・リサイクラー》を採用するデッキとして有名ではないでしょうか。

《オルフェゴール・ディヴェル》から《オルフェゴール・トロイメア》をリクルートして《オルフェゴール・ガラテア》と《オルフェゴール・バベル》を用意することが基本となるデッキです。

デッキ枚数が40枚だとすると、《スクラップ・リサイクラー》を1枚以上引きながら《水晶機巧-ローズニクス》《スクラップ・ゴーレム》《オルフェゴール・ディヴェル》《オルフェゴール・トロイメア》の全てがデッキに眠っている確率は約58.1%と比較的分の悪い賭けになります。

一方で「スクラップ」に関する展開を一切気にせずに《終末の騎士》(《宵星の騎士ギルス》と《増援》を含む)を初手で引きつつ《オルフェゴール・ディヴェル》《オルフェゴール・トロイメア》がデッキに眠っている確率は約38.1%です。

この2つのどちらかが成立する確率は約71.1%となり、《オルフェゴール・ガラテア》を立てるという最低限の目的は比較的達成しやすくなったのではないでしょうか。

実際の【オルフェゴール】には《ダーク・グレファー》や《オルフェゴール・カノーネ》などの複数枚による初動が存在する他、《オルフェゴール・トロイメア》の採用枚数を増やすことでの事故率の低減、《スクラップ・ワイバーン》自体をリストラすることによる安定性の上昇といった選択肢が存在します。

一概に上述の確率だけを鵜呑みにするのは良くないですが、あくまで初動を増やすことと引いてはいけないカードが存在することの例として挙げさせていただきました。

初動札と引いてはいけないカードが混在していることが明確なデッキの場合、初動札を引きつつ引いてはいけないカードをデッキで眠らせることの両立を図れる確率を気にしながら繊細なデッキ構築をすることを求められます。

これはあくまで特定の初動札に頼っている場合の話であり、引いてはいけないカードが存在しながらも基本的には何を引いても動けるデッキの場合は雑にデッキ枚数を増やしてもいいでしょう。

引いてはいけないカードのみが存在する

例えば【セフィラ】は《幻獣機アウローラドン》による展開が主流となっていますが、そこに行き着くことができれば割と何を引いても許される自由度の高さがあります。

この場合、引いてはいけないカードは実質的に《幻獣機アウローラドン》からリクルートする《幻獣機オライオン》のみのため、極限までデッキを厚くし展開用のカードを増やすことで相対的な事故率を下げることができます。

仮に《幻獣機オライオン》をピン挿しした場合は60枚デッキでも初手で引く確率が約8.3%とやや高いです。

しかし採用枚数を2枚にしつつ片方でもデッキに眠っていればいいという条件にすれば、約99.4%の確率で《幻獣機オライオン》を引かずに済みます。

類例として《アクセル・シンクロン》のレベル調整用に使用する《ジェット・シンクロン》や《No.39 希望皇ホープ・ダブル》の効果によってサーチする《ダブル・アップ・チャンス》などが挙げられます。

前者は展開が滞り本来想定していた盤面が築けなくなる可能性があり、後者は単体では役に立たない《ダブル・アップ・チャンス》を握りっぱなしになるだけでなく1ターンキルの機会まで失いかねない問題となります。

特に後者は致命的な問題であり、これを起点に《No.99 希望皇ホープドラグナー》を出そうと考えている場合は死活問題となります。

ピン挿ししているカードが初手に来る確率は40枚デッキの場合12.5%であり、8回デュエルしてもなお初手に来ない確率は約65.6%となります。

デッキ枚数を増やさなければいけないとまでは言いませんが、デッキ枚数を50枚にすると初手に来る確率が10.0%まで抑えられるため検討をしてもいいでしょう。

レベル4×2という条件は割と適当なカードで達成できるため、初動札を増やすことも比較的容易です。

このように特定の初動札に限られてはいないものの引いてはいけないカードが存在する場合は、デッキ枚数を増やすことが効果的となります。

また1枚でもデッキに眠っていればいいのであれば、採用枚数を増やすことでさらなる事故率の低下に繋げることができます。

爆発力に全てを賭ける

墓地肥やしの質よりも量を重視し、その墓地リソースで相手を圧殺することに全てを注ぐデッキも存在します。

その起源は【ライトロード】にまで遡り、墓地の「ライトロード」モンスターが4種類以上の場合に特殊召喚できる《裁きの龍》を出すことに注力していました。

【ライトロード】はエンドフェイズ時に大量に墓地を肥やし、次のターンで相手を潰しにかかります。

その都合上デッキはすぐに空になり、ドローできずに敗北する危険性すら孕んでいました。

これを回避するために採用優先度の低い「ライトロード」モンスターを積んでまでデッキ枚数を増やす選択肢があったほどです。

やがて時代が進むと共に墓地で発動する効果が増え、「ライトロード」カードは《カードガンナー》と共に墓地肥やしのお供としての地位を確立し始めました。

その後もデッキのカードを墓地へ送る戦法を採るデッキは度々生まれましたが、環境レベルで60枚デッキが使われるようになるのは【芝刈りノイド】の登場まで待つこととなります。

《インフェルノイド・デカトロン》の登場後は《デビル・フランケン》と共に採用される【推理ゲート】型の【インフェルノイド】が主流でしたが、《隣の芝刈り》登場後はこれを発動して約20枚の墓地肥やしを狙うデッキが主流となりました。

デッキ枚数を40枚に近付けることでメインギミックに触れやすくなり比較的安定した運用ができるという利点こそありましたが、《隣の芝刈り》による墓地肥やしはそれを凌駕する爆発力を誇っていました。

《隣の芝刈り》を採用していようとも【推理ゲート】のギミックを捨てる理由はありません。

初動札としては《隣の芝刈り》《名推理》、モンスターを用意する必要こそあるものの《モンスターゲート》、そしてそれらをサーチできる《左腕の代償》が存在し、60枚デッキでもこれらを引ける確率は約68.6%と十分に勝負できる範囲でした。

実際には《手札抹殺》によるドロー加速や、《煉獄の狂宴》との併用による2妨害の確立など、数字以上の強さを持っていたと言えるでしょう。

一方でデッキが厚くなることによる弊害もあります。

それは爆発力に長けた分、大人しい時は非常に大人しいという点です。

要するに上記のカードを引けなかった場合は、できればひきたくないようなカードばかりを手札に溜め込みながら相手の攻撃を凌がなければならないということです。

先攻では何もせずにターンエンドを宣言することもあるでしょう。

こういった負の側面を抱えつつも、爆発力の高さに全てを賭けて戦うデッキも存在することは覚えておきましょう。

何を引いても強い上に爆発力がある

正直なところ、現代遊戯王において筆者が最もタチの悪いデッキだと考えているものがこれです。

別に「P.U.N.K.」が悪いわけではありません。

若干デッキが膨れようとも、【P.U.N.K.】は多くの手数と強力なフィニッシャーを擁する面白いテーマだと考えています。

悪いのはだいたいこいつです。

こいつによる墓地肥やしだけでなく、ここから《真血公ヴァンパイア》に繋げることで9枚もの墓地肥やしが成立します。

圧倒的な墓地肥やしで「ティアラメンツ」カードや《現世と冥界の逆転》をサポートするカード群を墓地へ送り込み、その高い爆発力で相手を轢き殺します。

さらに単体では腐りがちな「インフェルノイド」モンスターと異なり、それらのカードは引いても優秀という点が問題です。

つまりデッキが厚いだけで普通の動き自体は何ら問題無く行えるわけですからね。

まさしく、何を引いても強い上に爆発力があるデッキです。

遊戯王の長い歴史によって蓄積された豊富なカードプールによって成せる技です。

特定の初動札が存在せず、およそ何を引いても強いこういったデッキを組めるのであれば、デッキ枚数が膨れても問題無いでしょう。

最後に

今回はデッキに採用するカードの種類と確率の面からデッキ枚数についての話をしました。

人によっては納得のできない部分や、所詮は確率論だと断ずることもあるでしょう。

基本的にデッキ枚数は40枚に近付けることがキーカードを引き込む要因となり、それにより安定した展開へ繋げることができます。

何も考えずにデッキを厚くすることは勝てる確率を下げるだけの愚かな行為です。

しかしあえてデッキ枚数を増やすという選択肢が存在することもまた事実です。

また相手のデッキがデッキ破壊であることを一切考慮していないため、【ネクロフェイス】や【神碑】などを相手にした場合はデッキ枚数を少なくすることが敗北に繋がる可能性もあります。

自分の使うデッキ、採用するカード、自分を取り巻く環境について考えながらデッキを組むことがベストでしょう。

以上でこの記事を締め括らせていただきます。

長文乱文失礼しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?