第一回 国産対艦誘導弾の歴史をざっくり追おうの会(80式から17式まで)

最近、様々な報道の中で誘導弾(ミサイル)の名前が出てきます。「トマホーク」などカタカナの名前の他に、「12式地対艦誘導弾(能力向上型)」という明らかに日本製っぽい長ったらしい名前を見たことがある方も多いでしょう。最近では国産だけでも多くの種類の誘導弾が調達・開発されており、混乱する方も多いはず。(筆者も大混乱)

日本では何十年にも渡り、いくつもの対艦誘導弾を開発し、実用化してきました。それらの多くは既存の国産誘導弾を改良したり、開発の過程で得られた成果を応用しながら開発されてきました。今回はその歴史と系譜を簡単に見ていくことにします。

80式空対艦誘導弾(ASM-1)

国産対艦誘導弾の始祖ともいえるのが80式空対艦誘導弾(ASM-1)です。名前の通り、1980年に制式採用された航空機から艦艇を狙う誘導弾です。航空機の中でも戦闘機(F-1、F-2、F-4EJ)を発射母体とします。推進方式は固体ロケット。終末誘導はアクティブレーダーホーミング形式。射程は約50kmといわれています。

現在の感覚からすると、射程も短く古いミサイルだと感じますが、ファミリー化を前提とした設計など、現在へとつながる国産対艦誘導弾の系譜を作った、非常に重要な誘導弾といえるでしょう。

88式地対艦誘導弾(SSM-1)

ASM-1をもとに開発され、1988年に制式採用されたのが88式地対艦誘導弾です。陸上自衛隊の地対艦ミサイル連隊に配備され、沿岸部に接近した艦艇を狙います。推進方式はASM-1から変更されターボジェットエンジンに。終末誘導はアクティブレーダー方式。射程は150km以上といわれています。

現在でも陸上自衛隊の部隊で運用され続ける誘導弾ですが、この誘導弾から多くの対艦誘導弾が開発されました。

90式艦対艦誘導弾(SSM-1B)

88式地対艦誘導弾を艦載化したものが90式艦対艦誘導弾です。推進方法、終末誘導の方法、射程は88式と同等といわれています。海上自衛隊が運用するハープーン艦対艦誘導弾と発射装置が共通化されていることが特徴の一つと言えるでしょう。

1990年制式採用の誘導弾ですが、現在の海上自衛隊が艦艇で運用する対艦ミサイルの主力といっても良いでしょう。

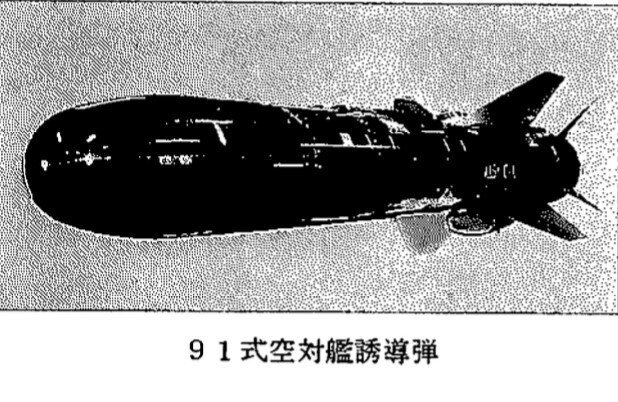

91式空対艦誘導弾(ASM-1C)

90式艦対艦誘導弾と同様に、88式地対艦誘導弾から派生した空対艦誘導弾が91式空対艦誘導弾です。ASM-1と違い、P-3C・P-1哨戒機から発射します。誘導弾の設計及び哨戒機側の改修によりハープーンとの混載が可能になっています。

90式、91式はハープーンとの共通性を持たせた誘導弾として特徴的と言えるでしょう。

93式空対艦誘導弾(ASM-2)

ASM-1のファミリーとして、88式の開発の成果をとり入れて開発されたのが本誘導弾です。推進方式は88式と同様にターボジェットエンジンですが、射程延伸のための改良が加えられています。今までの誘導弾と大きく異なるのが終末誘導の方式で、ASM-2では赤外線画像誘導方式を採用しています。F-1、F-2、F-4EJといった戦闘機から発射されます。ASM-1の後に採用されましたが後継装備というわけでは無く、空自で並行して運用されています。

ASM-2B

上記のASM-2を改良したものがASM-2Bと呼ばれる誘導弾です。ASM-2から大きな変更はありませんが、中間誘導について特に改良がなされました。中間誘導にGPSが追加されたほか慣性誘導用のジャイロの変更などが行われ、精度が向上したといわれています。

ASM-2B(改善弾)

ASM-2Bをさらに改良したのが本誘導弾です。主にソフトウェアのアップデートによる性能向上が行われました。

12式地対艦誘導弾

88式地対艦誘導弾の後継装備として開発されたのが本誘導弾です。開発初期には88式地対艦誘導弾(改)として事業が進行していました。推進方式、誘導方式については88式と同様のものとなっています。88式と比べ、中間誘導にGPSが追加されるなど各種能力が向上しています。射程も延伸され、200kmほどの射程があるといわれています。発射機についてはコンテナが四角形になったほか、車体が重装輪回収車をベースとしたものに変更され、88式との識別は容易になっています。

2012年に制式採用され南西の部隊から配備が始まりました。九州や奄美大島、宮古島等に配備され、緊張が高まる南西海域を守る重要な装備として運用されています。

17式艦対艦誘導弾(SSM-2)

前述の12式地対艦誘導弾を艦載化し、90式艦対艦誘導弾の後継として採用されたのが17式艦対艦誘導弾です。性能はほぼ12式と同等で、発射機も従来の円筒型から角型に変わり、外見的な差が分かりやすくなっています。護衛艦まや型の二番艦である「はぐろ」に搭載されているのが確認済みですが、ほかの艦艇への搭載は現時点で確認されていません。

この17式艦対艦誘導弾から12式地対艦誘導弾(改)と哨戒機用新空対艦誘導弾の二種類のミサイルが開発されることになります。

一旦まとめ

ここまで簡単に日本の国産対艦ミサイルを順に紹介してきました。〇〇式と名前が付くと一見違うミサイルに見えますが、ASM-1を皮切りに連続した誘導弾開発の流れが見えたと思います。

今後の対艦ミサイルの開発の展望を、さらに強固となったファミリー化志向と絡めて次回のnoteでまとめようと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?