コレクション展の世界へようこそ!

2023年6月24日、とても暑い日。

兵庫県立美術館の訪問が終わったのち、みな日傘を片手にミュージアムロードを歩きながら、話していたのは「どの作品が”刺さった”か」だった。年齢、出身、専攻も違う私たちは”刺さった”作品もそれぞれ異なっていたことが非常に面白かった。

今回の記事では、兵庫県県立美術館の2023年コレクション展Ⅰ:特集1「虚実のあわい Between Fiction and Reality」で、私たちが”刺さった”作品をリレー形式で語らせていただこうと思う。

INFORMATION

兵庫県立美術館

📍神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1

🕐10:00~18:00(入場は17:30まで)

🗓休館日:月曜日(祝休日の場合は翌日)、年末年始

メンテナンス休館:2023年7月24日~9月8日

2023年コレクション展Ⅰ

|特集1| 虚実のあわい Between Fiction and Reality

🗓前期:2023年1月21日(土)-4月9日(日)

後期:2023年4月29日(土)-7月23日(日)

ひょうごプレミアム芸術デー

🗓期間:7月11日(火)-7月17日(月・祝)

🎨期間中、コレクション展や特別展が無料で観覧できます!ぜひ、この機会に!

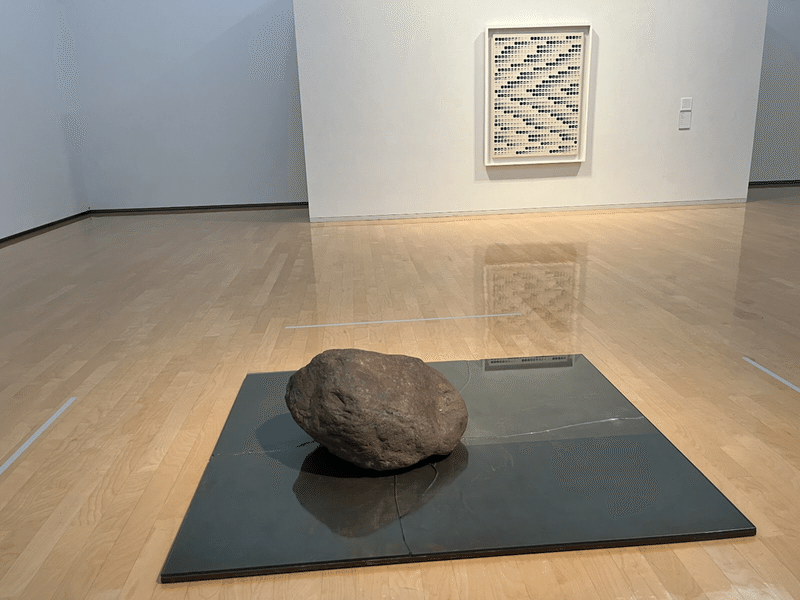

李禹煥《関係項》

色々と悩んだが、私が刺さった作品は「もの派」の基盤を築いた李禹煥氏のものである。実は、彼の作品を見たのは初めてではない。2022年12月13日から2023年2月12日まで行われた「兵庫県立美術館開館20周年記念 李禹煥」を個人的に訪れたからである。

私の語彙不足で言葉には表せないのだが、とにかく衝撃を受けた。芸術って何だろうと強く感じた。

ガラスと石、という組み合わせは個人的に学校を思い起こす。席替えで窓側になった時、もし石が飛んできたら窓ガラスはどれほど割れるのだろうか、とよくぼんやり考えていたものだ。

石によってガラスが割れるのは当たり前なことで、その割れ方には何の法則もない。それが芸術なんだろうか、うーん、と頭をぐるぐる回転させながら、じーっと割れ目を見てしまう。自分で何を感じているのかすら、ほとんどわかっていないが、どこか目を離せない作品である。

今村源 《レイゾウコとヤカン》

これは『レイゾウコとヤカン』の作品。何とも不思議ですよね~。冷蔵庫の中を開くと…。なんと菌糸のようなものが繁殖中!その影響でヤカンが…。別世界の入口を開いてしまいましたね。実際にはありえない状況にハマってしまうんですよね。

短い感想で失礼いたします。もう感想はこれくらいで十分かなと思っています。「えっ」と思う作品が他にも沢山あるんですよ~。ワクワクしますよね!アートの魅力堪能しちゃいましょう。

今村遼佑 《街灯と辞書 #2》

歩き回っている時に、遠くからパッと目に入ったのは辞書!! 文学部の私はやっぱり引き寄せられましたね。「なになになに!!」って感じで。

だんだん近づくと、辞書以外に見えてくるものがあったんです。それ見て私、もう衝撃と感動で目が飛び出そうでした。

だって辞書になんか刺さってるんですもん!

辞書とか本ってすごく「大事にしなきゃいけないもの」って無意識に感じませんか??少しでも破れたり汚したりした時には「やっちゃった…。」って私はなるんですよね。(笑)

だからこの作品見た時、衝撃を受けたんですよね。小さな街灯が、私にはすごく大きくて、ドン!としているように見えました。

でも次の瞬間には「これはすごい」とつい心の声が漏れていました。常識の壁を綺麗に壊されたと言いますか、なんか私って頭凝り固まってたなあと…。

私とこの作品の出会いはこんな感じでした。

さて、この辞書に刺さっている街灯なのですが、ある”ことば”を静かに照らしているんです。それについてここで私がお話しするより、ぜひ皆さんに実際に見ていただきたいなあというのが私の気持ちです。何を感じ、何を考えるのか…。人それぞれあると思います。なのでもし、見に行ったよ!という方がいらっしゃいましたらその時にまたここで語り合えたらなあと思います!

高松次郎《影》

この作品をパッと見ると、キャンバスに板が貼ってあって、その上にさらにフックのようなものが取り付けられているのか…何を表現したんだろう…?と現代美術初心者の筆者は固まってしまった。けれども、題名を確認すると《影》。

(キャンバスの上に落ちたフックの影を見て欲しい…ということ?)と頭に疑問符を浮かべながら改めて作品を見てみると、「本当にできた影」と「描かれた影」が画面の上で混ざり合ってることに気づく…!

作品に出来る本物の影は、作品が置かれる場所、照明の向き1つで簡単に変わってしまうだろう。この作品の今の姿を見られるのは、今しかない!!是非兵庫県立美術館にお越しの際は、コレクション展ものぞいてみてくださいね。

大西伸明《kyatatsu》

こんなところに脚立が忘れられてますよ?、、、、、いえこれも作品です!

年季の入った錆びれた赤い脚立。しかし足元は透明になっています。足元が透けていて浮いているように見える様子はまるで幽霊。つまり脚立は存在を消しているのです。作者は本物の脚立を型取り、手作業で脚立のサビや汚れ、色褪せているようにみせています。

もしかしたら脚立に登ろうとすると、掴むことができずに手が空を切り、そのまま倒れてしまうかもしれません。絶対に触らないでくださいね。

木下晋《合掌》

合掌とは日本ではたくさん使われる仕草の一つです。

ご飯をいただく時も合掌

感謝をする時も合掌

お寺を訪ね礼拝する時も合掌

人と一生の別れをする時も合掌

このように手のひらを合わせるだけでたくさんの意味を持ちます。右手優先の観念は世界にほぼ通用しますが、清浄な右手と不浄な左手との合一からなる合掌は、聖と俗の両面に関わる人間の純粋な祈りの姿に他ならないでしょう。この自分の手とは全く違う作品の神秘的な両手に釘付けになります。

もう一つこの作品に目を引かれたのは作品の大きさでした。この手のひらを開けば私はすっぽりと包まれることでしょう。それは大きさの話でもありますが、この両手には沢山のシワがあります。そのシワに手の持ち主の人生が一つ一つ刻み込まれていることでしょう。そのことを考えてから自分の手のひらを見て比べてみると、まだまだ人生の経験が浅く赤子のような未熟さがあります。

人生を語る手には、日々の合掌が不可欠だ。

ジョージ・シーガル《ラッシュ・アワー》

展示室と展示室の間を繋ぐ通りを通過してすぐ右手にあった作品なので、何気なく横を見てそれはそれは驚きました。ちょっと叫んだ気もします、原寸大の人物像が大量にあったら誰だって驚きますよ。

さて、この作品のタイトルは《ラッシュ・アワー》。その名の通り、憂鬱な一日に向けて勤務地へと向かう、朝から疲れ果てた顔の人々が沈痛な面持ちで歩いています。心なしか俯きぎみで、ポケットに手を突っ込んでいたり自信なく肩を落としていたりと、会社に急がなければいけないが足を運びたくない、というささやかな抵抗心が表情以外にもよく現れ出ています。

これ、何が面白いかって、憂鬱で重たい心の象徴として多用される“ブロンズ”(銅を主成分とした合金)ではなくて、敢えて清浄な印象の強い“石膏”が材料に用いられているところだと思うんですよね。石膏の白さがもたらす印象とネガティブな感情って、普通結び付けられることはないですから。単なる想像ですが、仕事のない時間は明るく生き生きと過ごしている人々が、朝のいっときの感情ではどす黒い感情に包まれているという、そのギャップを作者は表現したかったのかもしれません。

実は石膏の上から暗い色の絵具で着色されている訳なのですが、色に青(群青?)が含まれているところもアクセントが効いていて良いですね。日本では憂鬱な気持ちを「ブルーな気分」と表現しますが、これは世界の共通認識でもあるのでしょうか。作品の重苦しさとはうらはらに、誰しもが同じ感情を持つものだと、どこか勇気づけられる不思議な作品です。

(今回の兵庫県立美術館の取材記事はここまで!)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?