4シームの被打率が低いのに被長打率が高い投手はなぜ生まれるのか?ールイス・カスティーヨの謎に迫るー

被打率と被長打率の関係

いきなりですが、投手の4シームの被打率と被長打率には相関関係があるでしょうか。答えはイエスです。下のグラフは21年のMLBで1500球以上投げてかつ4シームの投球比率が10%を超えている124人の4シームの被打率と被長打率を表したものです。実際両者には相関があり、相関係数は0.76となっています。

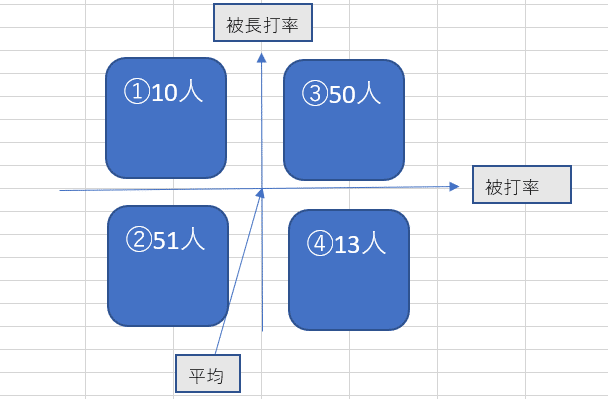

しかし今回は4シームの被打率と被長打率の相関ではなく、むしろ相関していない部分について書いてみたいと思います。被打率と被長打率の組み合わせは以下の4つが考えられます。ちなみに上記124人の被打率の平均は.260で被長打率の平均は.468となっています。

① 被打率が低く被長打率が高い

② 被打率が低く被長打率が低い

③ 被打率が高く被長打率が高い

④ 被打率が高く被長打率が低い

被打率と被長打率に相関があることからも分かるように、②と③のいずれかに多くの投手は入ります。なので①と④のような投手はレアな存在です。このうち④のタイプは以前私が取り上げたカイル・ギブソンのようなゴロ投手がほとんどです。

不思議なのは①に入る10人の投手です。彼らは被打率が低いのに被長打率は高いという1番もったいない立場にいるとも言えます。そこで今回はこのような「被打率が低いのに被長打率が高い投手」がどうして生まれるかを考えていきたいと思います(4シームの投球比率がカッターとシンカーより少ないマーティン・ペレスを除いた9人について考えます)

「被打率が低いのに被長打率が高い投手」が生まれる理由

ケース1:ライジングタイプの4シームを投げる

(バンディ、ミーンズ、ベラスケス、ワカ、ウォーカー)

まず考えたのが近年流行りの浮き上がるように見える(以下:ライジングタイプ)4シームを投げているからではないかということです。ライジングタイプの速球は空振りを奪うには優秀である一方で打たれた際には長打に繋がりやすいと指摘されています。そこでMLB平均の4シームの縦変化量と9人を比較したところ5人が平均よりもライズしていることが分かりました。つまりこの5人にとっては空振りを奪う代償として長打を浴びていると考えられます。

ケース2:高めに4シームを投げていない

ケース1のライジングタイプの4シームと同じく近年はやっているのがストライクゾーンの高めに4シームを投げる投球術です。このゾーン高めへのアプローチを徹底出来ているかで成績が変わっているのではないかという仮説です。実際ケース1に含まれなかった投手のうち3人は高めに投げている時の長打率は真ん中に投げた時より良かったです。

ケース3:被打率が過大評価されている

ここまで9人中8人はいずれかのケースに該当しました。唯一いずれにも含められていないのがJT・ブルベイカー(PIT)です。ブルベイカーに関してはxBAがヒントになるかもしれません。xBAは期待打率で守備の影響を除外した被打率になっています。ブルベイカーは被打率こそ.241と優秀な数字ですが、xBAは.261と平均以下の数字です。

つまりブルベイカーは実際には被打率も被長打率も高い③タイプの選手なのではないかということです。ちなみにマイケル・ワカ(TB→BOS)もxBAがBA(打率)より72ポイント悪く、ジョン・ミーンズ(BAL)も32ポイント悪くなっています。彼らのようなBAとxBAに大幅な乖離がある選手たちは③に含められる可能性もあるといえるでしょう。

ケース4:運が悪かった

運の要素も見逃せません。これはたまたま打たれた打球が長打に繋がるケースが多かったという場合です。21年の運が悪かったかを見るために対象の9人の過去の成績を見ると、過去にも「被打率は低いのに被長打率は高い」成績を出した選手は2人しかいませんでした。その2人はV・ベラスケス(SD)とL・カスティーヨ(CIN)です。彼はそれぞれ過去2回「被打率は低いのに被長打率は高い」成績を出しています。逆に言えば彼ら以外の投手は来年以降②か③のタイプに変化する可能性が高いと思います。

ケース5:スライダー(カーブ)と4シームの変化量の差が大きい

4シームを投げる右投手の多くが対右打者対策で使用しているのが打者から逃げていくように動くスライダーやカーブです。カスティーヨはスライダー、ベラスケスはスライダーとカーブをそれぞれ操ります。このスライダーと4シームの縦方向あるいは横方向の変化量(変化方向)の差が大きければ、打者はゼロコンマ何秒早く球種を判別できるのではないかと思います。

カスティーヨの各球種の変化量を示したのが以下の図です(Baseball Savantより)。ギザギザの方が同球種のMLB平均の変化量です。これを見るとカスティーヨのスライダーの横方向の変化量はリーグ平均よりも少ないことが分かります。同様にスライダー以外の3球種は右打者のインコースへの変化量がリーグ平均よりも多くなっています。

ここで考えられるのは、右打者にとってはスライダー以外の3球種が平均的な投手よりもインコースに入ってくるので逆にアウトコースに逃げていくボールはすぐにスライダーだと判断できるのではないかということです。そのためヤマを張りやすくなり、コンタクトされると長打に繋がりやすいのではないかと思います。

同様の傾向はベラスケスにも当てはまります。ベラスケスはライジング4シームを投げるので、カーブやスライダーとの縦方向の変化量の差が大きくなります。そのため打者に早めに球種を判別され、長打を浴びている可能性があると思います。

ただしここまで読まれた読者の皆さんの中には、ライジング4シームとスライダーを組み合わせている投手なんていっぱいいるのではないかと思われたかもしれません。それは実際その通りで、MLBの多くの投手が現在この球種を武器にしています。

ではエリート投手とベラスケスでは何が違うのか。その参考になると思うのがM・シャーザー(NYM)の変化量を示した以下のグラフです。シャーザーはスライダー・カーブ以外にもカッターを投げています。思うにこのカッターというワンクッションを挟むことで、変化量の差が大きい4シームとスライダー・カーブの球種バレを防いでいるのではないでしょうか。

これはおそらく話題となったスライダー・カッター(スラッター)の概念に近いとも思います。このような球種はT・バウアー(LAD)などほかの投手も取り入れています。つまりカスティーヨやベラスケスはこのようなスライダーよりは変化量の小さいボールを取り入れればさらに投手としてのレベルが上がるのではないかと思います。

今回のまとめ

「被打率が低いのに被長打率が高い投手」を取り上げてきました。彼らはMLBの中でもレアなタイプであり、そのような成績が生まれる背景についてもいくつか予想してみました。おそらく上であげたような理由が複数組み合わさった結果「被打率が低いのに被長打率が高い投手」が生まれていると思います。もちろん今回あげた理由以外にも様々な理由があると思うので、それは今後も考えてみたいと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。

PHOTO BY:Mando Gomez