中西伊之助物語 「伊之助と母」③ 中西伊之助研究会幹事 水谷 修

「生さぬ仲」の

祖父と母

伊之助の母である中西タネは、伊之助の祖母ー中西カナの「前夫との長女」として、1865(慶応元)年9月26日生まれた。

宇右衛門が中西家に養子に入ったのは1868年(明治元年)で、タネがすでに2歳の時である。

つまり、母ータネと祖父ー宇右衛門に血縁関係がないのである。もちろん伊之助と祖父にも血縁関係もないことになる。

このことが、中西家の没落、一家崩壊の要因になっていると、筆者は推察する。

伊之助の父ー安之助は1864年2月10日、久世郡宇治郷、小泉幸助の次男として生まれた。「宇治郷」は今の「宇治」地域である。

伊之助は、タネと安之助の長男として1887(明治20)年2月8日生まれる。だが、安之助が中西家に養子入籍できたのは、伊之助が2歳になる直前の199(明治22)年2月2日のことだった。

こうした経緯で、伊之助は戸籍上「婚外子(私生児)」になっている。

伊之助の妹ーカヨが1890(明治23)年1月6日に生まれるが、その直後の1890(明治23)年4月7日、安之助は中西家を離縁され、小泉家に復縁している。その後の小泉安之助がどうなったかは判っていない。

伊之助は「夢多き頃」(『冬の赤い實』實踐社・1936年)というエッセイで、「私生児」扱いになった経緯を、次のように振返っている。

「私の家に養子になつて来た父が、私を母の腹に胎して追ん出てしまつたからだ。その時父はまだ法律上入籍してゐなかつたためで、祖父と母とは生さぬ仲で、いろんな感情から、祖父は私を自分の子とするのを拒んだからであるそうだ。」

母親が伊之助を宿してから、父親が出奔するが、中西家に戻り、入籍し、妹が生まれているのだ。

『生さぬ仲』(なさぬなか)とは、柳川春葉の小説(1912年、大阪毎日新聞連載)で何度も映画化されたもので、親子などに血縁関係にないことをさしている。

中西家の戸主である宇右衛門が、一族の誰とも血縁関係にない。このことが中西家の人々の「波乱万丈の人生」と「人生観」に大きな影響を与えたのではないかと筆者は考える。

後に、伊之助が18歳の時、海軍兵学校に入ろうとする。が、「兵学校入学志願書」を提出する段になって、戸籍上「私生児」となっていたために入学を拒否される。前出の「夢多き頃」で「ナポレオンがセントヘレナへ流鏑された時ほどの絶望を感じた。」と述懐している。

伊之助の3歳下の妹のカヨは、1892(明治25)年3月2日、2歳になる前に宇治村木幡の松岡家に養子に出されている。

松岡カヨの長男(伊之助の甥)が松岡富士雄で、中国などで成功し、伊之助を支援することなる。このことは後で述べることにする。

伊万里に嫁いだ母タネ

タネの実母のカナは、1900(明治33)年4月6日、亡くなった。

したがって、カナが亡くなったとき、中西家は、56才の宇右衛門、35才のタネ、13才の伊之助の三人世帯になった。

当時は、明治政府の「格差社会推進政策」「農地取上げ政策」によって多くの農家が没落していった時代だった。当時の農業は機械化が進んでおらず、牛など家畜が高価であった時代だった。「人手」こそ農家の唯一の生産手段であったはずだ。中西家の、3人という家族構成で農業経営は難しかったであろう。

そして、タネは家を出されたのであろう。戸籍によれば、1900(明治33)年9月27日、「佐賀県松浦郡西山代村大字楠久津一一九番地、福田友太郎従兄常吉の妻に嫁す」とされている。現在の伊万里市楠久津である。

「嫁」に出された理由はなにだろうか。しかも、佐賀にまで。

当時景気のよかった軍港のまちに「嫁い」で、「口」を減らすことで中西家を支えたのだろう。また、カナの死によって、血のつながっていない宇右衛門との確執も深まったのだろうか。

槇島の出身のカナが亡くなり、タネを九州の他家に嫁がせ、槇島に血縁のない宇右衛門が槇島に残れただろうか。五ケ庄に移り住んだのは、この前後ではないかと、筆者は推論をたてている。

余談だが地名がややこしいので少し述べておく。当時、東宇治は「宇治村」、中宇治は「宇治町」、槇島は「槇島村」だった。宇治村の五ケ庄は、「広芝」ともいわれていたし、宇治小学校は明治の一時期(17年間)「広芝」小学校だった。

伊之助、

火薬製造所職工に

伊之助は少年期から、農家の重要な働き手としてこき使われる。尋常小学校(4年間)を卒業し、高等小学校にあがらせてもらった。

伊之助は『大衆』(創刊号1929年4月1日)で次のように書いている。

「高等小學二年生でやめさせられて、私は附近の町にできた陸軍宇治火藥製造所の職工になつた。丁度その時、私の小作地や自作地は工場や鐵動に取り上げられて、一家はここに没落過程を過程したわけだ。」

タネが嫁いで、二人になった中西家はますます農家として暮らしていけなくなったに違いない。

この頃(高等小学校2年卒業時)は五ケ庄に住んでいたのであろう、と筆者は推察する。五ケ庄地域は、火薬工場のために田や茶園がどんどんつぶされたし、奈良鉄道のために用地が取り上げたのであろうから。「明治30年頃の地図」には、奈良鉄道(1897年1月25日開業)の鉄道敷地を「買収」したた姿がはっきりと見て取れる。

と、すれば、伊之助の卒業した学校は宇治尋常・高等小学校(宇治小学校の前身)ということになる。だが、確定できていない。

中西家没落は、第一に農家つぶし政策と、寄生地主による収奪によって。第二に家族・家庭の崩壊によってであろうと、筆者は推理している。

陸軍火薬製造所での過酷な労働ぶりは『農夫喜兵衛の死』で自らの体験を克明に描写している。仕事は強烈なアルコールの匂いの充満する工場の中での油差しやトロッコ押しなどの雑役だった。

伊之助はその後、奈良鉄道(現在のJR桜井線)の機関庫掃除夫など過酷な労働に従事する。

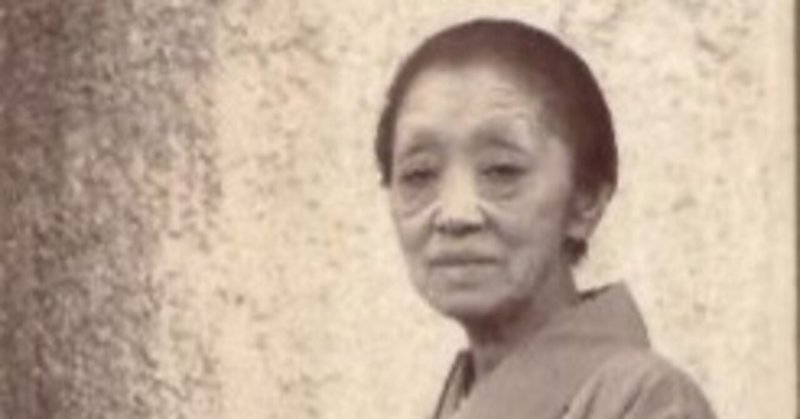

※表写真は晩年の母タネ

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?