連載日本史148 享保の改革(2)

享保の改革の特徴のひとつは、実力に応じた積極的な人材登用である。名奉行で有名な大岡越前守忠相(ただすけ)は、吉宗によって江戸南町奉行に任命され、訴訟処理のみならず、物価対策や町火消制度の創始など、江戸市政全般に力を尽くした。評定所の前には目安箱が置かれ、庶民の投書をきっかけに小石川養生所が設置された。忠相は後に寺社奉行に昇進し、一万石の大名となったという。

飢饉対策として甘藷(さつまいも)の栽培普及に努めた青木昆陽は、もともとは町人の出身であったが、忠相の推挙により幕臣となった人物である。名主百姓の出身で、荻生徂徠に学んだ田中丘隅(きゅうぐ)は、農政に関する意見書を幕府に提出し、吉宗に抜擢されている。優秀な人材への待遇改善のため、昇進した役職に応じて石高を加増する足高(たしだか)の制も整えられた。強固な身分秩序の枠内ではあったが、実力のある人材が活躍できる場は、それなりに確保されていたようだ。

吉宗は学問を重視し学者の助言を重んじた。特に「経世済民」「礼楽刑政」の学を立て、民の生活が成り立つようにした上で制度を整えていくことが政治の基礎であると説いた荻生徂徠や、指導者としての武士の心得を説いた室鳩巣(むろきゅうそう)らの思想は、享保の改革に大きな影響を与えていると思われる。

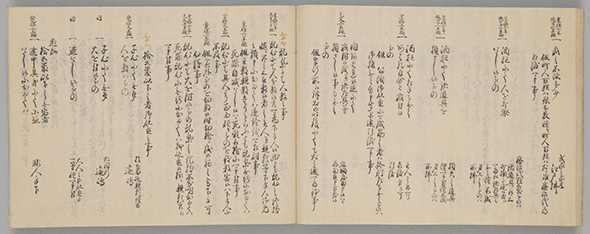

大岡忠相らが中心となって編纂した「公事方御定書」には、強盗殺人は引き回し獄門(さらし首)、追い剝ぎは獄門、二十両相当以上の盗みは死罪、それ以下は入れ墨または敲(たたき)と、罪状に応じて刑罰が明確に定められている。他にも上米の制、相対済し令、足高の制など、多くの文書が整理され、集大成された。こうした法令文書の整備が進んだのも、享保の改革の特徴であろう。江戸幕府はとにかく文書を重んじる政府であった。その伝統は現代の日本にも残っていると思うのだが、昨今の公文書改竄や隠蔽の問題を見ていると、どうやらそれも心もとなくなっているようだ。忠相や徂徠や鳩巣が現代の日本を見たら何と言うだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?