連載中国史41 明(3)

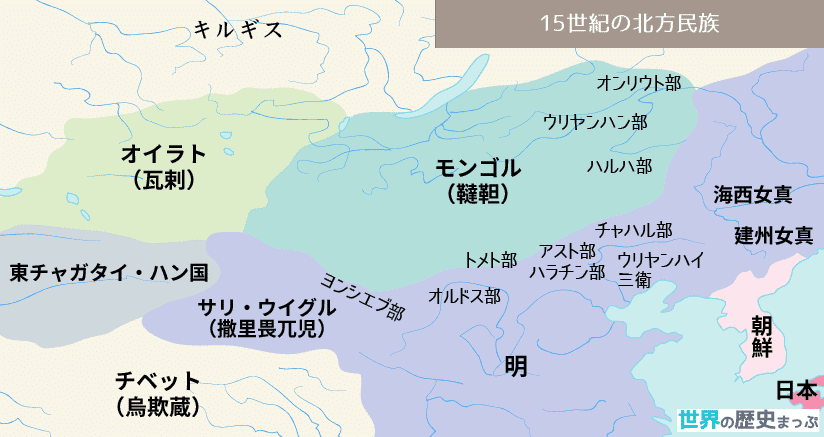

永楽帝の死後、明の統治には揺らぎが見え始めた。君主独裁体制は永楽帝のような強力なリーダーシップを持ったトップが存在してこそ可能となる。後継の皇帝たちにはそれが欠けていた。対外的にも北方のモンゴル系民族が勢いを盛り返し、1449年にはオイラトのエセン・ハンが河北の土木堡に侵攻し明軍を破って英宗を捕虜にするという事件が起こった。土木の変である。1550年にはタタールのアルタン・ハンが北京を包囲。その後、和議が成立したものの、南方では倭寇の海賊行為が再び活発になり、明王朝はいわゆる北虜南倭の脅威に長らく苦しむこととなった。

指導力を欠く皇帝に代わって実質的に政務を切り回したのは、皇帝の秘書である内閣大学士である。特に十六世紀後半、神宗万暦帝の時代に内閣大学士となった張居正は、地税と人頭税の一括銀納によって煩雑な徴税方法を簡素化し、税負担の不均衡を解消しながら財政再建に努めた。しかし彼の死後、1592年に豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)が始まると、明は李氏朝鮮を支援し、軍事費の増大から再び財政難に陥った。加えて宮廷内部では、東林派(官僚)と非東林派(宦官)の間の派閥抗争が激化。そんな中で北方のツングース系の女真族が満州地方で勢力を伸ばし、その指導者であったヌルハチが1616年に後金を建国。軍事制度としての八旗制や満州文字を創設し、後の清王朝の礎を築いたのである。

1619年、ヌルハチの軍がサルフの戦いで明軍を破る。迫り来る女真族への対策に奔走する明王朝の足元で、大規模な農民反乱が起こった。反乱軍の頭領であった李自成は各地を転戦した後、1644年に北京を占領。崇禎帝を自殺に追い込み明朝を滅ぼした。李自成は自ら皇帝になろうとしたが、明の遺臣を加えた清軍に破れ、すぐに首都から追い落とされた。ここに270年に及んだ漢民族の王朝である明の時代は終わり、女真族を支配層に戴く清王朝の時代が到来したのであった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?