連載日本史119 織豊政権(4)

豊臣政権には強力な経済基盤があった。全国の石高の一割以上に及ぶ220万石の蔵入地(直轄領)に加えて、佐渡・石見・但馬生野などの金山・銀山や京・大坂・伏見・堺・博多・長崎などの重要都市も直接支配した。秀吉の命で鋳造された天正大判は、日本史上最大の金貨であり、彼の経済力の象徴でもある。信長とは異なり、キリスト教の布教に脅威を感じた秀吉は1587年にバテレン追放令を出して宣教師の国外退去を命じたが南蛮貿易は奨励し、自らも生糸の取引などで大きな利益を上げた。とにかく金儲けの才覚に優れ、派手好きで成金趣味のオッサンだったのだ。

秀吉は領地を広げる度に検地を実施した。土地の正確な測量は税制の基盤であり、そのために全国の度量衡が統一された。逆に言えば、それまで各地で面積や容積の単位が違っていたということになる。秀吉の全国統一事業は、ローカル・スタンダードをナショナル・スタンダードに一本化していく過程でもあった。

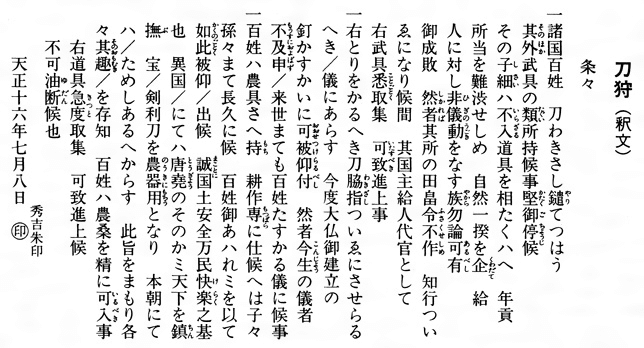

1588年、秀吉は刀狩令を全国に発令する。農民たちには検地によって確定された石高に応じた年貢の負担を義務づけ、武器を持って軍事に関わるのは武士のみとする兵農分離政策の推進であった。これも逆に言えば、それまで武士と農民の区別は甚だ曖昧なものだったということだ。そもそも秀吉自身が農民出身であった。しかしこれ以降、武士と農民の階層分化が徐々に進み、帯刀は武士の専権となってゆく。

1590年の小田原攻めで北条氏政を討ち、同年に伊達政宗を服属させて奥州平定を成し遂げ、秀吉の全国統一事業は完成をみた。ここで終わっていれば、秀吉は史上稀なる名君として後世にも礼賛されたことだろう。しかし、権力の頂点に上り詰めた彼は、少しずつ常軌を逸した言動を見せ始める。その最たるものが、二度にわたる無謀な朝鮮出兵であった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?