連載日本史130 江戸幕府(5)

キリスト教禁教の動きは、貿易統制の動きと軌を一にしている。十七世紀の国際貿易では、大航海時代初期の覇者であるポルトガル・スペインに代わって、新興国のオランダ・イギリスが台頭しつつあった。1600年にはオランダ船リーフデ号が豊後に漂着し、その乗組員だったオランダ人航海士のヤン=ヨーステンとイギリス人船長のウィリアム=アダムズが家康に召し抱えられることとなった。現在の東京・八重洲の地名は、日本橋に屋敷を与えられたヤン=ヨーステンにちなんだものである。ウィリアム=アダムズは三浦按針という日本名を与えられ、家康の貿易顧問として活躍した。

1601年、家康は朱印船貿易を開始する。資金は幕府の高官や大名のほか、堺の今井宗薫、長崎の末次平蔵、博多の島井宗室、京都の角倉了以(すみのくらりょうい)などの豪商たちが担った。角倉了以は大堰川や富士川の開削など、国内の開発事業にも携わった。幕府の渡航許可を受けた朱印船は、マカオ・トンキン・バンコク・マニラ・バタニ・ブルネイなどに航路を広げ、生糸・絹織物・砂糖などの輸入と銀・銅・刀剣などの輸出を行った。シャム(タイ)のアユタヤやルソン(フィリピン)のサンミゲルには日本町が形成された。

1604年には糸割符制度が創始され、京都・堺・長崎の商人が輸入生糸の一括購入の窓口となった。幕府による管理統制の下ではあったが、江戸時代初期にはこうした活発な外交・貿易が行われていたのだ。1604年にはオランダ、1613年にはイギリスが平戸に商館を開設し、仙台藩主伊達政宗の命で、支倉常長を中心とした慶長遣欧使節も派遣されている。

一方で、幕府はキリスト教禁教への動きを着々と進めていた。1612年には幕領に禁教令を出し、翌年にはそれを全国に拡大、1614年にはキリシタン大名の高山右近らを、マニラやマカオへ追放している。1622年には長崎で宣教師や信者55名が処刑されるという元和の大殉教が起こった。

貿易に関する統制も次第に強くなっていった。1616年には中国船を除く外国船の来航を平戸・長崎に制限、1623年にはイギリスの商館が閉鎖され、翌年にはスペイン船の来航が禁じられた。1631年には奉書船制度が始まり、二年後には奉書船以外の海外渡航が禁止となった。それまでの朱印船制度は幕府の許可を得た民間貿易という側面を持っていたが、ここに至って貿易は完全に官製化されたと言っていい。翌年には長崎に管理貿易のための隔離空間である出島が建設され、さらに1635年には日本人の海外渡航・帰国が全面的に禁止された。

なぜ幕府は、貿易への管理統制と禁教政策を強めたのだろうか。そこにはキリスト教布教を突破口とした、ヨーロッパ列強の植民地拡大への強い警戒があった。中南米やインドでの列強の侵略行為が、当時の日本の支配者層にどれほど伝わっていたかはわからない。だが、キリスト教布教の強力な浸透力と、欧州諸国の熾烈な貿易競争を目の当たりにして、当時の指導者層が脅威を感じたであろうことは想像に難くない。キリスト教の宣教師たちは、幕府から見れば、侵略軍の尖兵であるかのように感じられたのかも知れない。

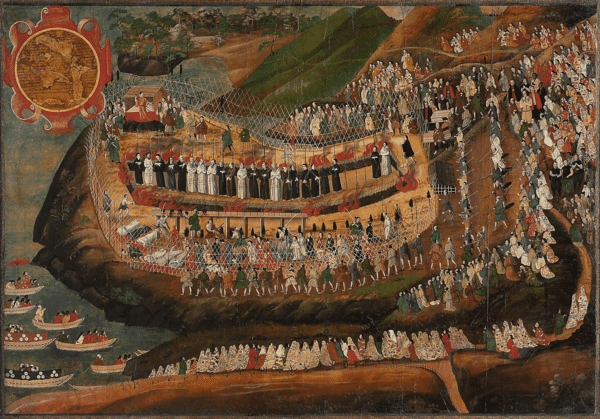

もちろん、ほとんどの宣教師たちには、侵略の意図など毛頭なく、純粋な信仰心に突き動かされて布教に努めていたはずである。だからこそ言葉も通じない相手に対して信仰を説くことが可能だったわけだし、だからこそ尚更、支配層から見て危険な存在に思われたのだろう。宣教師にも信者にも打算などなかった。それゆえに妥協もなかった。1622年、長崎でキリスト教の信者か否かを詰問するための絵踏が始まる。棄教を迫る弾圧は日に日に厳しさを増し、信仰を捨てられずに追いつめられた人々は、益田(天草四郎)時貞をリーダーとして一揆を起こし、島原半島南端の原城に立てこもった。1637年、近世日本最大の宗教戦争である島原の乱の始まりであった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?