黎明期のパソコンゲーム開発#47

■黎明期から成長期へ ~ゲームの質の変化/ユーザ層の拡大~

パソコンゲームの黎明期は作り手も少なく、また遊ぶ側も少なかったため、産業としてのゲーム作りというよりかは、ゲームを通じてのプログラミングの腕試しだったり「こんなゲームを作ってみたけど、どう?驚いた?」と作り手と遊ぶ側とが共感するような位置づけだったように思います。

今やゲームは一大産業となり、作り手の増大・分業化とともに遊ぶ側も遊び方の手段/遊ぶ側の人口も爆発的に増加していると思います。そのため開発したゲームに対し様々な目で見られるようになり、黎明期にあった腕試し/驚きという事が試しづらくなって、より及第点のゲーム作りが求められる時代になっていったように思います。

黎明期のゲームは5000本売れたらヒットと言われていた時代のため、今のゲームとの販売数は桁違い。開発費も億単位になっているため、一定以上販売しないとビジネス的にもなりたたない・継続性がないという点から、なかなか尖ったゲームも作りづらくなっているのかもしれません。

下記はゲームの販売数ランキング。パッケージからネットで配信と形態が違うため単純比較は出来ませんが、遊び手を楽しませた数という意味では同じかもしれません。

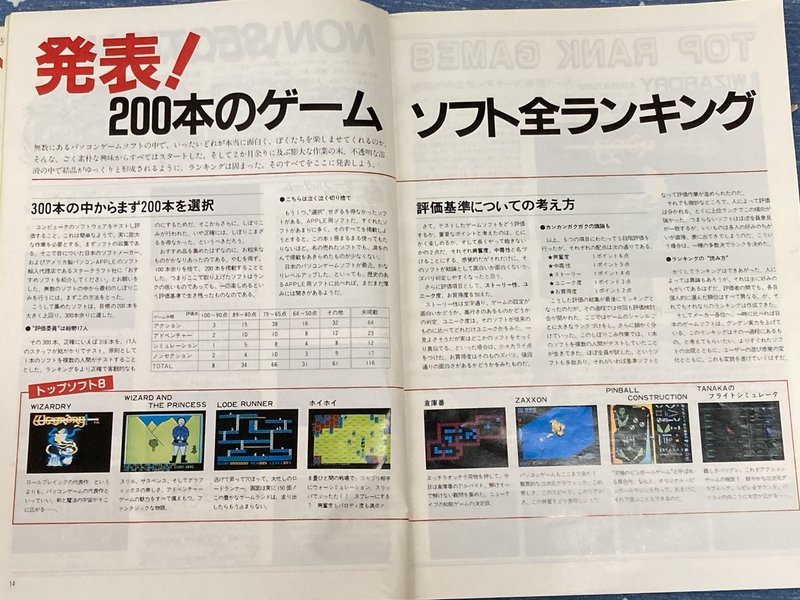

また当時はそもそもインターネットもないので、どんなゲームが楽しいのか、買ってみないとわからない時代でした。そのためランキング本なんてのも出ていました。

こちらがそのランキング本の内容

当時はパソコンショップランキングなんてのもありました。

当時はアドベンチャー・アクション・シミュレーションなど、ゲームのジャンルも様々であり、決まったカテゴリやジャンルがなかった分、様々な発想でゲームが作られていったように思います。

今やゲームのユーザ層は若年層からお年寄りまで幅広く遊べるゲーム作りになっているかと思いますが、黎明期のパソコンゲームは限られた好きな人が作り、同じ趣味の人が楽しみ・熱中していた時代。マーケット的には限られていましたが、その分拡大する芽も多くあったように思います。当時のコンテストから様々なゲームデザイナーや社長が誕生していったのもそのような背景があったからかもしれません。

次回はそんな成長期の時代に入り、パソコン40周年をむかえた時の話を書きたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?