なんとなく横歩取り指せるようになりたい人へ(青野流編)

こんにちは。相居飛車布教委員会の宮倉杏です。

皆さん横歩取り指してますか?私はだいたい角道止められます。

横歩取りって激しい戦型だし、先手でも後手でも避けている方も多いかと思います。でも先手番の場合、ある程度でいいので横歩取りを指せると序盤の戦型選択がかなり楽になります。

先手番で横歩を取れるようになるための第一歩ということで、とりあえずこれ読んで試しに横歩取ってみよ。最初はみんな初心者だから。

横歩取りとはなんぞや

相居飛車の戦型の一つで、後手が角道を開けることで誘導できる戦型です。

手順の一例としては、

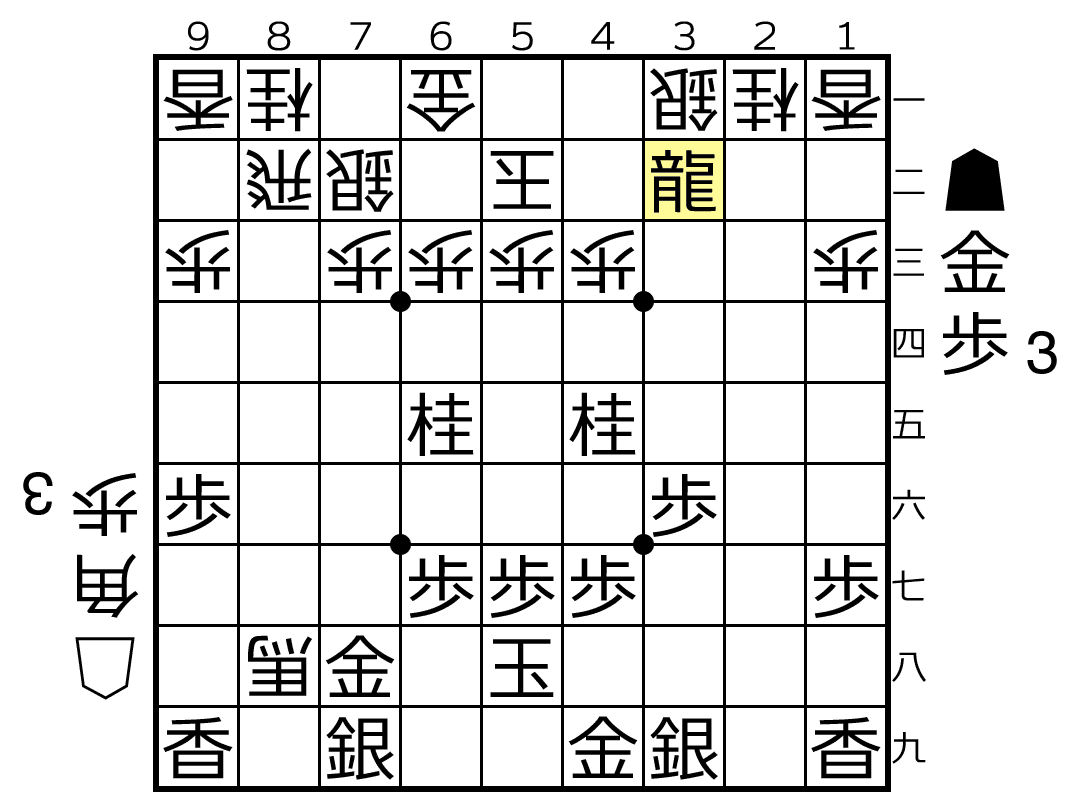

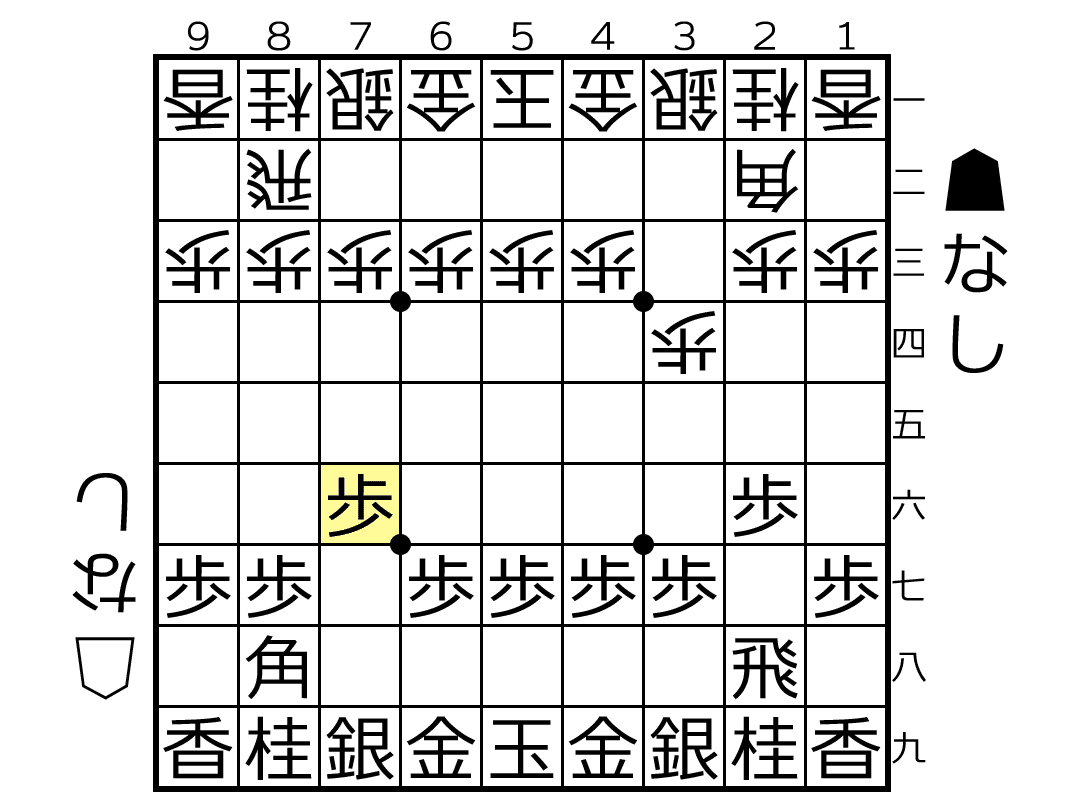

▲26歩△34歩▲76歩△84歩▲25歩△85歩▲78金△32金(下図)

以下、▲24歩△同歩▲同飛△86歩▲同歩△同飛▲34飛で、これが横歩取り基本図みたいな感じです。

歩を突く順番はどこでもいいですが、△33角と上がらせない(▲33同角成を準備する)必要があります。

▲26歩△34歩に▲25歩と突くと△33角と上がられてしまうので、

▲26歩に△34歩なら▲76歩と突くのを覚えておいてください。

ちなみに、後手が△34歩を突いてこない限り、絶対に横歩取りにはなりません。そのときは諦めましょう。どうしようもありません。

青野流とはなんぞや

横歩取りの中の作戦の一つで、先手番の作戦です。

後手が16手目に△33角と上がってきた場合に発動でき、先手が積極的に攻めていける展開になりやすい戦型です。

下図の局面で、▲58玉と上がるのが青野流への第一歩。

青野流の狙い

隙あらば▲45桂

基本的に飛車はなるべく34に居座ります。

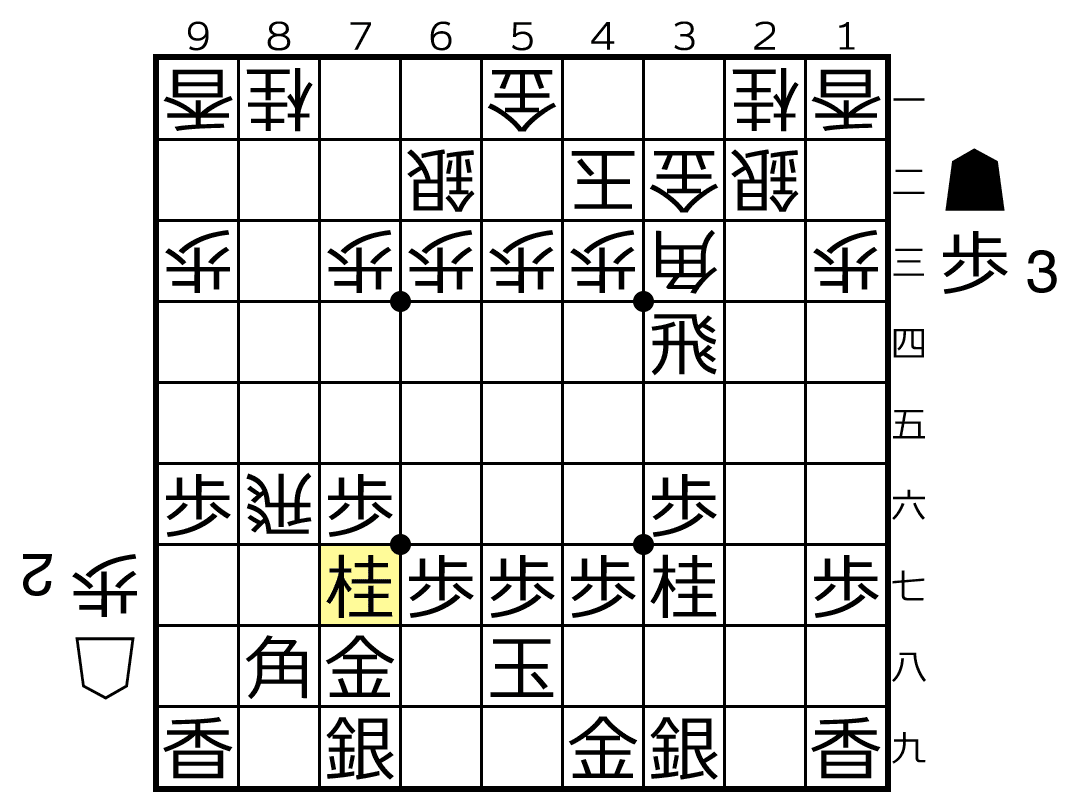

▲58玉のあとは、▲36歩▲37桂としておき、桂ジャンプの準備をしておきます。

もしうっかり△22銀とすると、いきなり▲45桂が成立します。

△88角成には▲32飛成が王手で入るので終わり。角桂交換するしかなく、大きな駒得となります。

もちろんこうはならんけどな。でも後手は適当に組んでいるとすぐに死ぬ可能性があります。

よくわかんないときは▲45桂

さっきの△22銀はいくらなんでも酷いので別の手になりますが、適当に△94歩とか指してみます。

32金にヒモがついているので一気に潰せるわけじゃないですが、▲45桂が成立しそうです。

△88角成▲同銀となりますが、34飛がいるので△44歩で桂を取られることもなく、飛車を追われても▲53桂成~▲75角の王手飛車もあり、この桂は意外とタダで取られにくいですね。

微妙なときは▲96歩~▲77桂

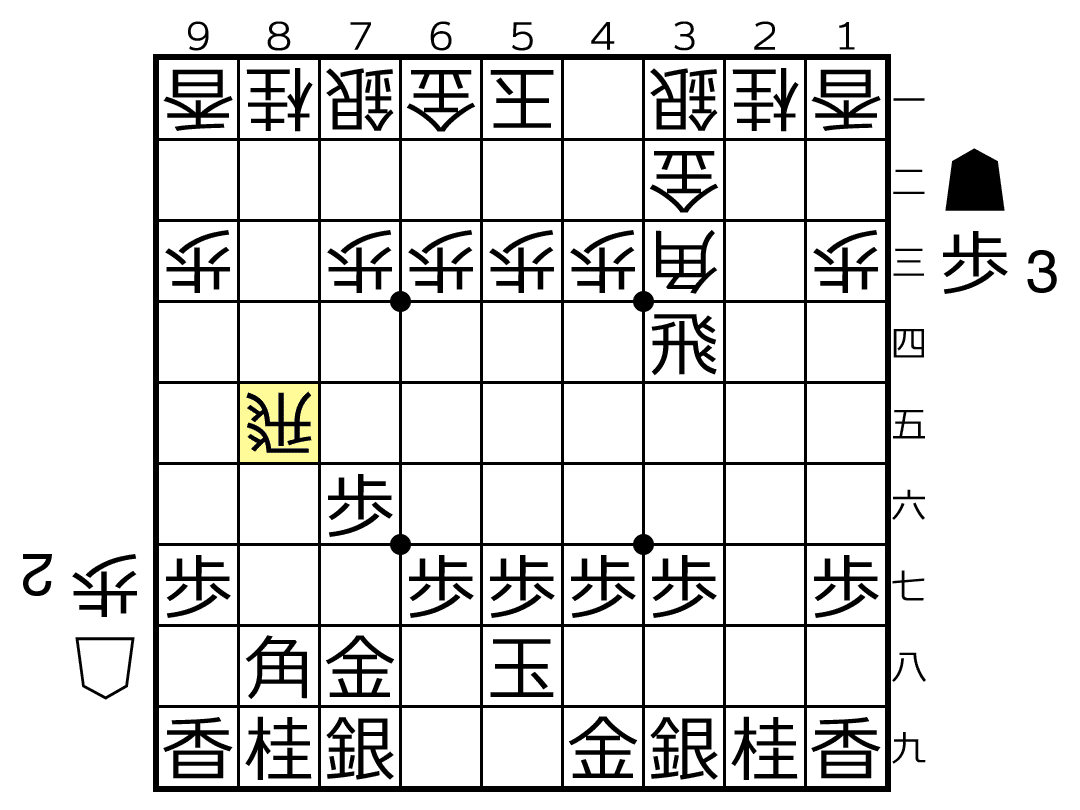

△42玉で32金にヒモを付けて、△62銀で53地点を強化するのはよくある構想で、こうなるとそんなに簡単に▲45桂が成立しません。

そういう場合は、▲96歩と突いてから▲77桂とし、中央に効きを足していきます。

▲96歩と突くのは、すぐに▲77桂だと△87歩と打たれてしまうため。

何もしてこなければ、▲45桂~▲65桂と殺到してだいたい勝ちます。

△88角成▲同銀のあと、先手からは53地点に桂を突っ込んで▲32飛成とか、△33歩と受けても▲75角のような手もあり、後手は収拾が難しい状況です。

52玉型に対しても有効です。

下図もこうはならんやろって感じですが、▲45桂△55角▲65桂△88角成に▲32飛成(下図2つ目)△同銀▲53桂左成で詰みます。

すぐの▲45桂が難しそうなら左の桂も使うのがよくある戦い方です。

青野流のポイント

▲87歩は打たない

よほどのことがない限り▲87歩は打たないほうがいいことが多いです。

相掛かりでは△82飛と引かれた場合には▲87歩と受けたほうがいいことが多いですが、青野流の場合は飛車が34にいるため、▲83歩~▲84歩で押さえることができます。

▲77桂と跳ねたい場合も同様で、下図ですぐに▲77桂は△87歩と打たれて角が死ぬので、▲96歩~▲77桂とするのが形です。

▲87歩と打ってしまうと、▲84歩で上から押さえる手もなくなるし、△76飛と横歩を取られたときに▲82歩の切り返しもなくなります。

大幅に攻撃力が下がるので、どうしても打たないといけない限りは打たないように覚えておいてください。

△76飛への対応①▲77角

△76飛と横歩を取ってきた場合は△88角成の先手になっているため、これは受けなきゃいけません。

▲77角か▲77桂で受けるところですが、どちらもあります。

▲77角で受ける場合、次は▲37桂として何もしてこなければ▲22歩を狙います。

△同角は▲同角成で取り返す駒がない

ただ、後手の任意のタイミングで△77角成▲同桂△55角が飛んできます。

基本対応は▲22歩。

▲22歩に△同角なら▲68銀。

▲22歩に△77角成も▲同金△同飛成▲78歩として、△66桂▲同歩△67金▲59玉で、龍取りも残るため先手優勢になります。

▲22歩△33桂▲21歩成△42銀と進みますが、(▲23歩△同金)▲84飛と回って一局の将棋。

▲23歩△同金は回る前に入れたり、回ってから入れたりします。後手も△45桂から攻め合いに持ち込むことが多いです。

△76飛への対応②▲77桂

①▲77角は結構変化が多いので、こっちのほうがおすすめかもしれない。

狙いはわかりやすく、もちろん▲45桂~▲65桂で玉頭からぶっ潰す狙い。

△55角と覗いてくる手には▲22歩。間違っても▲28歩みたいな手は指さないほうがいいです。

基本的に青野流では、自陣に歩を打って収める手(特に8筋と2筋)は指さないようにしましょう。敵陣に打てなくなるので、攻撃力が下がります。

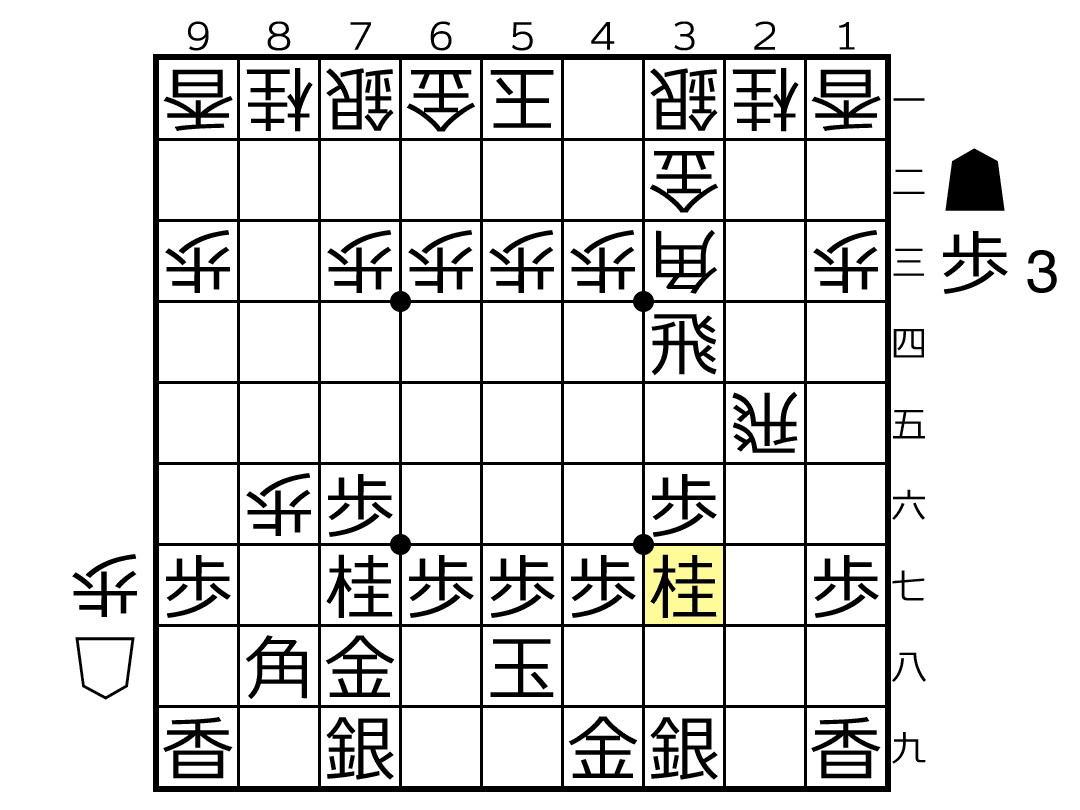

上図から後手としては△72金~△62銀と中央を厚くするのが自然です。

△72金に対して▲65桂と跳ねたいですが△88角成を食らうとまずいので、桂を跳ねる前に▲87金がこの形の必修手筋です。

△75飛▲76歩△74飛に▲同飛と交換し、▲65桂と跳ねていけばなんかいい感じに攻めが続きそうです。

△64歩も▲53桂成~▲45桂で、飛車も持っているので手が続きそう

▲37桂の局面で△44歩として桂跳ねを防ぐ弱気な手もありますが、いきなり▲65桂として▲45桂を狙います。

角道が開くと▲22角成で終わるので、結局▲45桂が入ることになります。

▲45桂以外にも▲44角もあり、受けるのは大変です。強気な手でゴリゴリ押していけ。

というか△44歩とか突いちゃう人は後手で横歩取りに誘導しないほうがいいと思います。

ちなみに最初に△55角と覗かずに33角型のまま、△72金△62銀を急ぐ指し方もありそうです。これにはすぐの▲45桂が角に当たります。

△44角なら▲同飛△同歩▲65桂として、両方の桂を跳ねた上にコビンも開いているので雰囲気よし。相手の角の効きを消せば、▲65桂と跳ねた手が自陣の角の効きを11地点まで通す手になり、攻めが続くことが多いです。

△55角なら▲87金△75飛▲76歩△74飛▲同飛△同歩としてから▲65桂。

桂取りに来ても53地点でバラして▲51飛とか打てそう

基本思想は、▲87金で飛車を消してから両方の桂を跳ねるのが理想。

▲45桂が角に当たる場合は先に跳ねるのがお得。

桂を53地点で清算して△53同玉の形になるなら結構なんとかなる。

その他たまにある形

△85飛型

△82飛だと上から歩で押さえられてしまうので、△85飛とする手もあります。五段目に効かせておき、▲45桂などを防ぐのが狙いです。

△86歩も見えますが、ここでも▲87歩は打ちません。

▲36歩として、△86歩には▲77桂が飛車に当たります。以下△25飛▲37桂(下図)。

こうなると△86歩が何も役に立っておらず、△29飛成なら▲45桂~▲65桂でだいたい勝ち。53地点に成桂が残る形なうえ、角が動けば▲32飛成もあって受かりません。

△86歩は打てないので△52玉とかしておき、▲77桂に△55飛で頑張るしかなさそうですが、▲35飛とぶつけてから▲45桂~▲65桂で殴れそうです。

△42銀△41玉△22歩型

わかんない。

23地点を殴るのが強いらしい。

奇襲シリーズ

青野流にはなりませんが後手からの奇襲として、▲34飛に△88角成▲同銀から相横歩取りやしょうもない奇襲してくるパターンもあります。

ソフトの最善手順を暗記すれば相当勝てますが、変化も多いしちょっと面倒ですよね。

そんな方はこれ見ましょう。

なんで先手横歩できるといいんだっけ?

相居飛車するなら▲26歩△34歩に▲76歩の局面が既に、後手のほうが難しい戦型にしかならないため。

2手目△84歩ならば相掛かり・角換わり・矢倉の三大戦型になりますが、

2手目△34歩の場合は、上の局面になります。この局面は既に三大戦型にはならず、後手雁木や一手損角換わり、横歩取りといった後手のほうが深い研究が必要な戦型にしかできません。

後手雁木や一手損角換わりの場合、お互い雑に指してもちょっと先手がいいくらいになりますが、横歩取りは先手も後手も危険な順が多いため、お互いにある程度準備が必要です。

とは言っても即死しやすいのは間違いなく後手なので、皆さんが堂々と横歩を取れるようになる第一歩として役に立てれば幸いです。

相居飛車の戦型と手順については以下の記事にまとめていますので、詳しく知りたい方はぜひご覧ください!

皆さんの横歩取りライフ・相居飛車ライフに幸あれ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?