1.真空管のバイアスの掛け方

本節では三極管を例として、バイアスの掛け方を説明します。

固定バイアス

真空管で古来用いられていた、基本的なバイアスの掛け方です。1970年代の回路には良く見られます。

ヒーターもしくはフィラメントにかける電圧をA電圧、プレートの負荷にかける電圧をB電圧、カソードのバイアスにかける電圧をC電圧と呼びます。

参考文献:多極管アンプ回路図アーカイブ, MJ無線と実験, 誠文堂新光社, 2017年5月号別冊付録.

参考Web: https://korgnutube.com/jp/guide/ 「参考回路」, 2019/3/17閲覧.

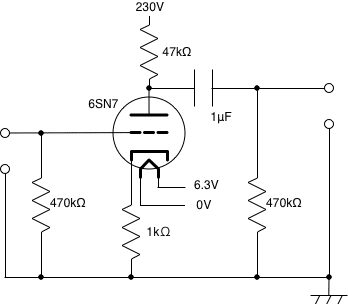

自己バイアス

固定バイアスでは、プレートに掛ける電圧、バイアスを掛けるための電圧、ヒーター電圧と3つの電圧を用意する必要があり、電源の用意が大変です。そこで、バイアスを掛けるための電圧を省略するために、以下のようなバイアスの掛け方があります。

この図では、カソードの電位を0V (GND)として考える代わりに、カソードにカソード抵抗を接続し、その先をGNDとして扱います。入力される信号が無音のとき、入力の2つの端子の電位差は0Vなので、グリッドの電位はグランドと同じ0Vになります。一方、カソードの電位は、(プレート電流)×(カソード抵抗(1kΩ))だけグランドより高くなるため、この高くなったカソードの電位を0Vとして見ると、グリッドの電位は相対的にマイナスの電位になり、プレートに掛けるB電圧は、相対的にグリッドとカソードの電位の差だけ下がります。カソードに対するグリッドのバイアス電圧はカソード抵抗の値で決められます。

固定バイアスの場合と異なり、自己バイアスの場合のカソードの電位は複雑に決まるように見えます。プレート電流によってカソードバイアスが上がると、相対的にプレート電圧(これはカソードからのプレートの電圧なので)が下がります。すると、プレート電流が下がるため、カソードバイアスが下がります。すると、相対的にプレート電圧が上がり、という風に交互に作用し、やがてある値にカソードバイアスが落ち着きます。これをフィードバックと呼びます。

順序としては、プレート電圧とカソードバイアス電圧を決めると、Ep-Ip曲線よりプレート電流が決まるので、カソードバイアス電圧をプレート電流で割ることによって、カソード抵抗の値を決めます。

グリッドリークバイアス

グリッドリーク電流という電流を利用するバイアスの掛け方です。古く使われていた方法のようですが、YAHAアンプというヘッドホンアンプで採用されたため脚光を浴びるようになりました。グリッドリークバイアスの回路は以下の図のようになります。

カソードから熱電子が放出され、プレートに向かって飛んでいきますが、その一部はグリッドにぶつかり、吸収されます。これをグリッドリーク電流と呼びます。入力信号の電位をコンデンサーでグリッドと離すと、グリッドに飛び込んだ電子は数MΩのグリッド抵抗を通ってGNDに戻ります。これは、グリッド抵抗をGNDからグリッドに向かって電流が流れていることに相当します。カソード抵抗は存在しないため、カソードの抵抗は0Vとなり、グリッドの電位は(グリッドリーク電流)×(グリッド抵抗)だけカソードより低くなります。このようにして、グリッドにバイアスを掛ける仕組みをグリッドリークバイアスと呼びます。

この方法は構造が簡単なため、1960年頃にはよく用いられていたという記述もあります。この方法の欠点として大きいバイアス電圧が取れないことがありますので、入力交流電圧の振幅がバイアス電圧を超えないように気をつける必要があります。

参考文献: 宮脇一男,真空管回路 上巻, 電気書院, 1961年.「P.29 格子電流法I」

参考Web: http://www.fa-schmidt.de/YAHA/ 「The YAHA amp (Yet Another Hybrid Amp)」, 2019/3/17閲覧.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?