なろう系ジャガイモ警察、サンドイッチ警察問題

ジャガイモ警察

概ね、中世ヨーロッパにジャガイモが無いから出てくるのはおかしい。――と言うツッコミだが、異世界なら無関係。何があってもおかしくない。異世界にまで口出すのは流石におかしい。ただし、ここには例外がありジャガイモが出てこない設定にしてあるにも関わらずジャガイモが出てきておかしいと言うのがあるので一概に突っ込む方が悪いといえないケースもある。それよりルネサンス移行を中世と言っている知ったかの方がツッコミどころ満載。その時代は近世だよ。

ニコニコ大百科のジャガイモ警察の記事もツッコミどころが多すぎる。

南無三警察

これ、どうもグインサーガの南無三警察が一番古いらしく、結局ところ、日本のSF読者のレベルが著しく低いで片付く問題。この問題、結果的には海外文学を日本語に訳すときどう訳すか問題に帰結する。英文小説で「Oh my god!」が出てきた場合、「おお、神よ!」と訳すか、「南無三」、「畜生」、「なんてこったい」と訳すべきかはコンテクストによって変わってくる。英語が理解できるのが前提なら「Oh my god!」でも良いだろうが、お年寄り対象なら「南無三」になるだろう。まぁ現代だと「南無三」に対するツッコミとしては年寄り臭くね?の方が良い気も。外国より実体が分からない異世界を描写する場合、わかり安く置き換える必要がある。そうなるとコンテクストの話でしかない。

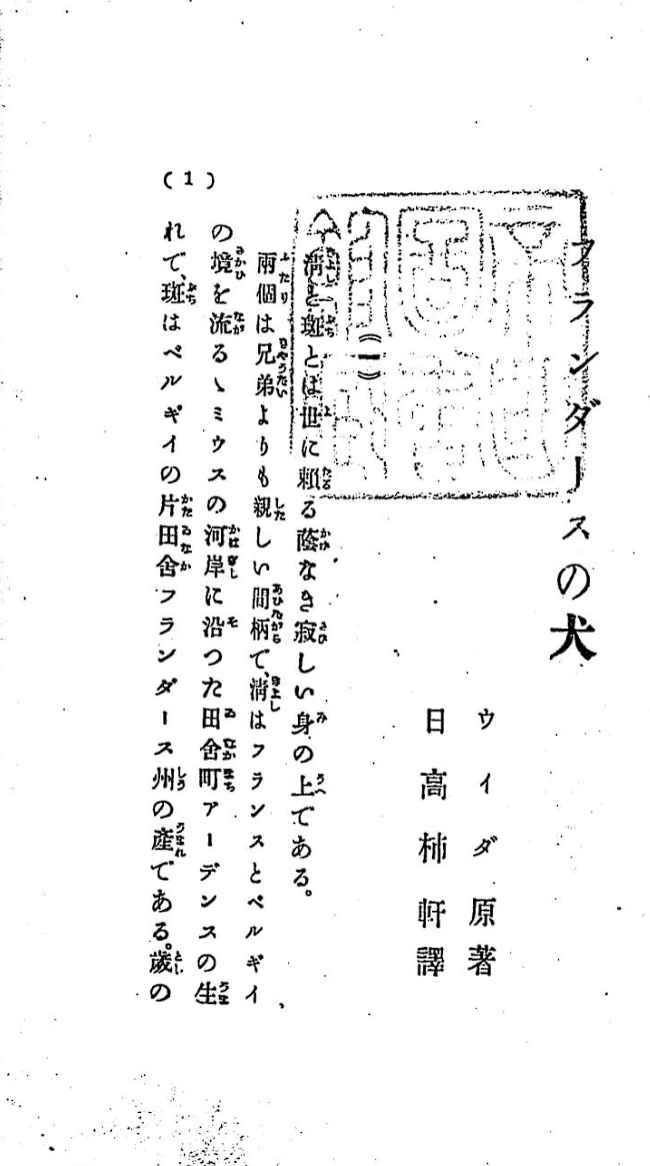

例として明治時代の「フランダースの犬」の日本語訳がどうなっているか見てみよう。「フランダースの犬」はアニメ化された事があるイギリスの小説で、貧しい少年ネロと犬(パトラッシュ)の友情を書いた物語である。それを踏まえて、最初に訳出された日本語訳をみてみよう。

清と斑……。

これ別に明治時代に限ったことではなく現代でも行われる。例えばポケモンの登場人物は日本語名と英語名が異なる。

この手のコンテクストの扱いは非常に難しく、特に児童文学の訳語は元の意味が分からないケースが多々ある。goblin、 elf、 fairyを一緒くたに妖精と訳しているケースがあるし、lilliputとdwarfは同じ小人だ。そもそもこの南無三警察は白雪は日本語だ。欧米文学ならスノーホワイトだろう日本語に訳すなとディズニーにも突っ込んでいたのだろうか?筆者はその方が気になる。おっと、グリム童話だからドイツ語でシュネーヴィートヘンと言わないとドイツ語警察がきそう。最も、グリム童話ってフランスのペローの童話集のパクリが多いけど。

この問題はトールキンがとっくの昔に片付けていて、ホビットの冒険は、ホビット語でかかれた原本を英語に翻訳したと書いて終わらせている。つまり指輪物語のオークをホビットの冒険ではゴブリンと子供にわかり安く表記したと言う話で終わる。

このような細かいところにいちゃもんばかり付けるから日本からSF小説が消え去ったわけだ。日本のSF読者は撮り鉄以上に酷い。作家のレベルも低いが21世紀に書かれた作品なのに素粒子知らないとか。物理学の発見より前の作品で知らないのは仕方ないし、それはそれで面白いのにね。だいたい、わかっていないことを知ったかで書いて自爆している。

―― 完 ――

序で終わってしまった。だってホントに酷いんだよ。××神話をモチーフに書いたら某SF作家○○さんのパクリとか言ってくるんだよ奴ら。それは○○さんも××神話からパクったのでは?と返したら、それでも○○さんのパクリだと思うと言って捨て台詞吐いていった。そもそも○○さんの本なんか時間の無駄だから一冊も読んだことないのにどうすれば真似られるのだ。ホント撮り鉄より酷いわ。

やつらはサラディンと書くとサラーフ=アッディーンとわざわざ書き直すやつと同じ。SF読者以上に酷くうっとうしいWikipediaの原音原理主義者はサラーフッディーンって書くのだっけ?書く方も分かってやっているんだ。世界史でそうならったのだからサラーフ=アッディーンと書いたら初見で誰か分からないだろうし、そもそもその表記も正しいとは言いがたいと言う。大体、サラディンは称号で名前は、ユースフ・イブン・アイユーブ(・イブン・……)。日本で正しいと書いてある名前も大半は間違いらしくクルド語で調べたら、サラーフ・アッディーン・アル・アイユーブと書いてあるので、あまり気にして無さそうな気がする(イブンは~の子 アイユーブの子ユースフと言う意味。アル・アイユーブのアルは定冠詞なので、アイユーブ家と訳せばいいのかな?)。そもそもサラーフ=アッディーンって、イギリス王の獅子心王(リチャード1世)みたいなものだよね。栄信王みたいな。ヨーロッパの王のあだ名は訳すのに、中東は訳さない理由って政治的な理由なのかな?

設定の密度の問題

迷惑でしか無く無視が最上の二者はおいといて、創作に於ける世界設定について考えてみる。

異世界の世界設定はどこまで踏み込むべきかが難しい問題があるのだ。トールキンの場合、古い地球を想定し、言語、文字、神話、地図まで創作している設定狂の代表だが、実際のところこれですら設定としてはこれでも不足している。

ところが中世ヨーロッパの場合、10世紀頃までは識字率以前に文字がない。ラテン文字とギリシア文字ぐらい。ルーン文字は木に刻む文字なのか記録があまりに少ない。呪術的に使われていただけで文書を記録するためには使われていない。これは弥生時代の日本に似ている。北欧神話が文書化されるのは13世紀なのだ。つまり大半が無文字文化だ。ただしキリスト教では聖書を読まないといけないからラテン語を使っていた。書類を書くのも聖職者の仕事だから貴族もまともには読み書きできない。現地語で文字を書き始めるのは商業リブート以降で11-12世紀頃で、騎士道物語などはフランスの大貴族が書かせたりしている。

細かく定義するなら異世界の大気中の成分組成と物理法則から再定義の必要がある。異世界の住民の人間の身長が160-180cmである保証もない。$${1G=9.8m/s^2}$$ と言う保証も無い。もしかすると世界自体が1/10スケールだったり逆に10倍スケールだったりする。そうなると物理法則も変わってくる。地球の物理法則で10倍スケールにした場合、表面積二乗、体積三乗になるので滅茶苦茶重くなって自重に耐えきれなくて潰れる。度量衡に関していくら拘ってもスケールが変わるなら換算する意味なんて無いの。光の速度から逆算する必要あるのか?大体1日が24時間でない可能性もあるし、1年が365.24日である可能性もないわけだから、わかりゃいいの。それはともあれヤード・ポンド法は滅ぶべしと考える。

だいたい魔法がある時点でなんでもありだよ。

サンドイッチもパンにおかずを挟んだものに該当する単語を日本語で表しただけなので突っ込む方が野暮。Panis ac pernaと古代ローマ時代の食べ物の名前を書いても突っ込んでいる方が分からないから(ちなみにハムサンドのこと)。そこを指摘するなら日本語でしゃべっている事自体がおかしいわけで、返事は異世界語で書いておくりつけてやれば良い。ジャガイモにしてもナス科の地下の塊の部分を食べるモノと書いても今度は異世界のナス科の定義から始めないといけないので切りが無い。

世の中には金貨警察というものすらあったらしく異世界に金は存在しないと言ういちゃもんを付けてくるらしい。それより中世ヨーロッパって金貨自体がまともに流通していないし、通貨体系も十進法ですらない。そっちの方が気になる。TRPGでゲームのしやすさを優先して導入した貨幣体系(銅貨10枚=銀貨1枚、銀貨10枚=金貨1枚、金貨10枚=白金貨1枚。実はプラチナのことだけど、どこかでねじ曲がったらしい)を脳死で使っていることの方が筆者的には気になる。

ちなみに真面目に通貨体系を組んだらやたらめんどくさくなった。真面目にやると同じ通貨でも都市ごとで価値が変わる。それも複数の貨幣があって、交換比も都市ごとでまちまち。マジでカオス。

これは日本の話だが、武田領ではビタ銭(割れた銭や私鋳銭など)は流通禁止なっていた。一方織田領ではビタ銭は、真の銭(恐らく永楽通宝)に対しての交換比率が決められており流通可能だった。しかしこのビタ銭自体の定義が曖昧で国によって異なる。信玄領は金に両・分・朱・朱中・糸目・小糸目・小糸目中と言う単位があったらしいが、それ以外の場所では重量計算になるから恐らくカオス。さらに西国で流通しているのが永楽通宝、東国は宋銭とか細かい違いがある。

――日本の例をだしたが、実は中世ヨーロッパは明銭に相当するところも私鋳銭だから更にカオスになる。1ペニー(仏:ドゥニエ、伊:デナロ、独:プフェニヒ、ローマのデナリウス)銀貨の銀の含有率が領主ごとに異なり、12世紀のイギリスの1ペニー銀貨は銀が0.05g、ドイツあたりだと銀の含有率0%の銀貨が流通していたとか。1ペニーはシャルルマーニュにより1ポンド(ただしこのポンドは408g)の銀の1/240と設定されていたはずなのだが、フランク王国崩壊後は私鋳銭ばかりで価値がバラバラだった。そのため交易がやりにくく有力諸侯や都市国家の通貨が流通していくのである。その時点で出てきたのは大型銀貨(グロッソ、グロなどと呼ばれる)もので金貨ではない。金貨はイスラムのディナール金貨がベースになっており、イスラム交易で現れたものになる。なお金と銀の交換比は一定ではなく変動する(特に貨幣革命以後、銀が暴落するのだが中世終わっている)。ついでにディナールの語源はローマのデナリウスなのでさらにややこしい。それはともあれヤード・ポンド法は滅ぶべしと考える。

この異世界、物理法則と化学法則まで違うとはどこに書いてない。――とはいえ化学法則までを考えるとミスリルやアダマンタイトの化学式はどうなるかと言う話になる訳だな。トールキンのミスリルはアルミニウムにインスパイアされたと言う説があるが、そのまま使ったら武器には使えないぐらい柔い。そうすると分子間力ではなく元の元素に魔法的何かが結合していると想像できる。真銀と言う呼び名があることから化学式としてはAgなのだろう。魔法がある時点で、異世界の力の体系は、電磁気力、弱い力、強い力、重力に加えて魔法力が追加されるだろうから素粒子の定義からやりなおせとか言う話かな。

※ ここまで書けば異世界警察は退散するだろう。ごっこに相対するには文系・中卒に理解出来ない単語を羅列しておけば良い。ちなみに、筆者もここに書いた内容をよく理解していない。マジでやるなら科学考証を外注しないといけない。

そこにリソース割くより話の方に時間かけた方が良い気がする。おかげで最初に書きはじめたファンタジー小説は世界設定が完成しないから未だに書き始められない(既にどこまで詰めたのかも忘れた)。

――とは言えハイコンテクストに逃げるのは流石に脳死すぎるのでもう少し考えてほしいところ(特に醤油とマヨネーズ)

それでも突っ込まずには居られないケース

しかし、この手の手合いにがちでツッコミが入るれたくなるケースはかなり多い。その原因は、中途半端な世界設定が原因。

千年前の韓国にジャガイモが出てくる――朝日新聞の記事。もちろん捏造。千年前に韓国は存在しない。

大気中の水素と酸素を合成して水――大気中の水素の含有量が著しく低いため水蒸気を水にする方が早い。これは水素が空気に比べて軽いのと大気中の水素の含有量が合成できるだけ多いと火を付けるだけで爆発するため論理的にあり得ない。ついでに設定上、異世界の物理・化学法則は地球とほぼ同じらしいよ。義務教育の敗北。

春秋戦国時代で北京語が通る――北京語は、古代燕語が鮮卑化してさらに契丹化し、最後に満州化したもので古代で中国語とし認識されない可能性がある。当時は漢字も統一されていないし、篆書だから筆談も難しそう。このケースでは、客家語の方がまだ通じる可能性がある。この話、6-7世紀頃の英語に通じる話でもある。6-7世紀頃の古英語の場合、現代英語は全く通じない。しかしドイツ語ならワンチャン通じる可能性がある。これは謎の力で言葉が通じる設定にした方がマシなケース。

日本風カレーを作っているのにクミン、コリアンダー、ターメリック以外の香辛料しか出てこない――カレー粉の作り方しらないなら無理して書かなきゃ良いのに。日本風カレーはクミン、コリアンダー、ターメリックと塩まぜときゃそれっぽくなるの(暴言)

マヨネーズ――必要なのは卵黄でも油でもなく泡立て器だ。

泡立て器がないとすりこぎで一時間ぐらい卵黄と油をかき混ぜないと行けない(卵黄に含まれるレシチンが乳化剤なので水と油を混ぜることが出来る)

――デタラメな考証、設定がツッコミどころになっているケースで、概ね間違った知識でイキって自爆している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?