Dead Cellsの序盤が難しい理由

概要

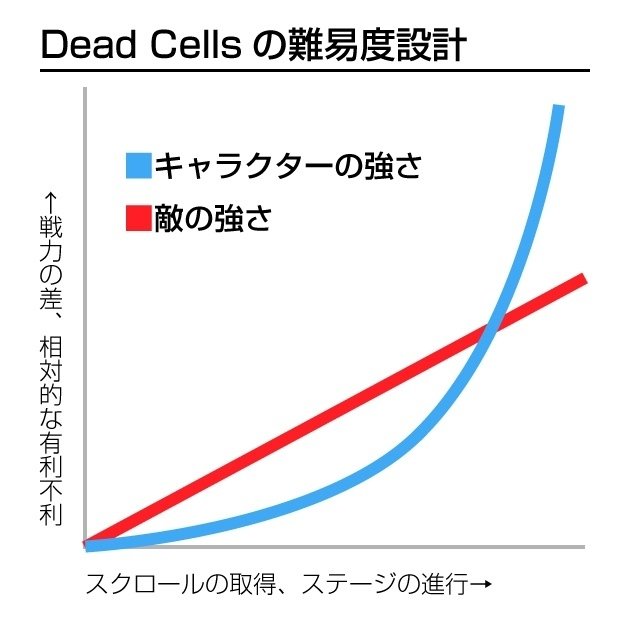

結論から言うと「Dead Cellsというゲームは序盤のほうが難しい設計になっている」。そしてその理由は「キャラクターの成長が指数関数的だから」だ。

序盤がキツいと気がつくタイミング

苦労してボスを倒し、次の難易度に意気揚々と乗り込んだ貴方は最初こう思っている。

「まーまーエキスパートもクリアできたしナイトメアも行けるだろ」

しかし慣れ親しんだ牢獄には見たこともない敵がずらずらと並んでいて、為す術なく殺される。そしてこう思う。

「なんだこれは??こんなのクリアできるのか?」

めげずに貴方はゲームを続ける。牢獄を抜け、変異を取得し、より強い武器を手に入れ、スクロールをかき集める。

すると、ある辺りから急激に楽になってくるのだ。貴方は気がつく。

「なんかこのゲーム序盤がマジでキツいなー」と。

えにくすと囚人さん

昔ながらのゲームは、キャラクターのレベルが上がるとステータスにポイントが加算(たし算)される。

「えにくすはちからが5あがった!かしこさが3あがった!」というように。

しかしDead Cellsの主人公、囚人さんはスクロールを取得する(レベルが上がる)と現在のステータスから15%上昇する乗算(かけ算)がされるのだ。

例え話をしよう。

えにくすは最初ちからが100。ひとつレベルが上がると5をたし算する。Lv1からLv5まで上がるとちからは120。

次は囚人さん。同じく最初はちからが100。ひとつレベルが上がると1.15をかけ算する。Lv1からLv5まで上がると…ちからは174.9。

それでは次にえにくすLv20のちからを見てみよう。19回レベルが上がって都度5が加算される。なんと195まで成長した。

その頃囚人さんも血みどろになりながらスクロールを集め、Lv20まで到達した。さて囚人さんのちからはいくつになっているだろう。答えは1423。

これが加算と乗算の違いだ。表現は同じLv20だとしても、両者の差は約7倍となる。乗算を繰り返す囚人さんの成長は「指数関数的である」と言える。

この指数関数的な成長に気がついているかいないかは、終盤の明暗を大きく分ける。

えにくすの名誉を守るために言っておきたいが、彼は決して弱い訳ではない。文字通り住む世界が違うのだ。わかりやすいので比較対象として連れてきてしまったが。

そして囚人さんが強すぎる訳でもない。逆にえにくすの世界観を借りよう。囚人さんが最初に足を踏み入れるダンジョンには、殺意に満ちたギガンテスやキラーマシンがいきなりうろうろしていることがある、と例えたらわかりやすいだろうか。

グラフの線とゲームの進行

話をDead Cellsの難易度設計に戻そう。

横の軸はステージの進行とそれに伴うスクロールの取得状況。右に推移していく。縦の軸は彼我の戦力を表している。

グラフの赤い線と青い線は最初近しい。

最も離れているのが2ステージ目だ。すなわち「罪人の道」「有毒の下水道」「古びた樹木園」。この辺りがとにかく難易度が高い。

3ステージ目の「牢獄の深部」「腐敗した牢獄」に到達してもまだ青い線は赤い線の下にいる。進んでいくうちにじりじりと赤い線に追いついてくる。

4ステージ目の「塁壁」「納骨堂」「古い下水道」「追放されし者の沼地」に辿り着くころ、ついに青い線が赤い線を追い越す。

これには変異が揃うなどの要素もある。しかし変異の性能もスクロールの影響を受ける。(無色の変異はスケールせずにずっと性能が変わらないものもある)

武器にもレベルがある。こちらはステージの進行に合わせた加算式で、入手できる武器のレベルが上がっていく。そこに対応したスクロールの枚数から乗算の影響を受ける。

根本的には変異も武器も同じカーブの中にいるのだ。

取るべき戦略

ゲームの仕様、難易度設計がわかったところで、実際に取るべき戦略を考えよう。

まず「スクロールは妥協しない」ということ。

後半になればなるほどスクロール1枚の価値は跳ね上がる。高難易度でうろうろと探索し続けることのリスクは高いが、リターンがスクロールなら話は別だ。是が非でも手に入れよう。

そして「牢獄の深部、腐敗した牢獄は行き得」ということ。筆者もゲームを始めた頃は価値に気づいていなかった。寄り道すると時間かかって嫌だな、という理由で行かないので、最終的なスクロールの枚数が足りなくなる。

そして攻撃力で押し切れないので被弾が増える、という悪循環に陥り、終盤苦しむことになってしまっていた。

慣れれば寄り道に使う時間以上のリターンを得られるので、戦略に組み込みたい。

「2ステージ目で回復薬を1個使ってもいい」という戦略も挙げられるだろう。もちろん節約できることに越したことはない。

心理的に「こんな序盤で使っちゃったら後で厳しくなりそうだなー」ともなりがち。いわゆるラストエリクサー症候群だ。しかし、HPが低すぎるとラリー効果による回復も望めない。

立ち回りが制限されて不利になるくらいなら、難所の序盤で使うのもひとつの手となる。

終わりに

このゲームは仕様、設計を理解して、正しい戦略を駆使すればより楽しめるようになる。

もともとの難易度が高すぎて気がつきにくいが、仕組みがわかっていれば、ちゃんと抵抗できるだけの材料が用意されていることもあるのだ。

インターネットの波の上で揺蕩うプレイヤーの貴方にとって、この記事が「町をうろつくなぜか唐突に重要な情報を呟くNPC」替わりになれば幸いだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?