ニューシネマ以前の台湾における映画状況――植民地期から戒厳時期まで

三澤真美恵

はじめに

日本で「台湾映画」といえば、ニューシネマ以後の監督や作品について言及されることが多い。だが、ニューシネマの登場以前、戒厳時期にも、そしてまた植民地期にさえも、台湾には相応の映画活動が存在した。本稿では、そうしたニューシネマ以前の台湾における映画状況について、「我々の映画」をキーワードして概説してみたい。なお、本稿では、植民地時期(一八九五〜一九四五年)および中華民国(中国国民党政府)による接収(一九四五年〜)から長期戒厳令解除(〜一九八七年)までを扱う。

1. 植民地期台湾における映画活動

台湾で最初の映画上映については諸説あるが、一九〇〇年代には台湾総督府の肝煎りによる宣撫活動としての巡回上映が定着し、台湾人による商業的な巡回上映も始まっていた。一九一〇年代半ばになると、台北では数軒の映画館が競い合う状況も出現。当時上映されたのは欧米製の記録映画や喜劇が主だったが、日本製の日露戦争記録映画もセンセーショナルな話題を呼んだ。一九二〇年代になると上海製の中国映画も輸入され始め、台湾人の配給業者が急増して市場は拡大した。一九三〇年代半ば以後、戦局に伴って市場統制が強化されるまで、台北では松竹、日活、東宝など日本各社の新作のほか、上海製の最新中国映画、チャップリンの喜劇や字幕付きトーキー映画『モロッコ』(一九三〇)など、欧米製の多様な映画が鑑賞可能だった。

ここで留意しておきたいのは、植民者(日本人)と被植民者(台湾人)の使用言語が異なっていただけでなく、被植民者(台湾人)の使用言語もエスニック・グループによって、台湾語(福佬語、閩南語とも呼ばれる)以外に、客家語や先住民族各言語など複数存在していたことだ。

したがって、市場拡大期(一九二〇年代半ば〜一九三〇年代半ば)には、「表一」のように複数の「分節的普及経路」があったと想定される(使用言語以外の分節化要因もある)。このうち、台湾語の観客を相手とする場で、植民地期以後も活躍したのが(台湾人の母語のなかで話者が最も多い)台湾語の弁士である。彼らは巧みな話術で時には臨検の警察を揶揄して観客を熱狂させ、サイレント映画はもちろん、日本語や(台湾語とは異なる)標準中国語も含め、さまざまな言語のトーキー映画を、その場で自分たち台湾人のための「我々の映画」にカスタマイズ(臨場的台湾化)する媒介であった。

【表一:植民地期台湾における映画普及経路(1920年代後半~1930年代前半】

弁士の話術によって(臨場的かつ代替的に)生み出される「我々の映画」に飽きたらない台湾人が製作した映画もある。『誰之過』(一九二五年)、『血痕』(一九二九年)、『望春風』(一九三七年)である。いずれも興行的な成功には至らなかった。だが、『台湾実況の紹介』(一九〇七年)から『サヨンの鐘』(一九四三年)にいたるまで、植民地期の台湾で製作された映画のほとんどが支配者による宣伝教化に関わるものだったことを考えれば、莫大な資本を必要とする娯楽映画の製作を、植民地支配による抑圧の下で被植民者たる台湾人が試みたことは特筆に値する。とりわけ、『望春風』が台湾人にとって「耳に慣れた」台湾語の歌曲を下敷きに企画され、「台湾の懐かしい風景」のなかで「出演者が本島人だけ」で構成されていたことは、「台湾的なものがどしどし破壊されてゆく」ただなかにあった人々にとって重要な意味を持ったと思われる[i]。しかし、技術が「我々=台湾人」の音声を映画に組み込むことを可能にした時、台湾はすでに皇民化(戦時動員に向けて、台湾人を「我々=日本人」にする)政策の最中にあった。「台湾語を使う訳にいかないとすると一向感じがでないのをどうすることもできない」[ii]という当時の雑誌の投稿にあるように、『望春風』は結局、日本語弁士の発声によるサウンド版として完成した。台湾語トーキーによる「我々の映画」は、観客にその可能性を感じさせながらも、植民地期には実現しなかったのである。

2. 台湾語映画の勃興と消失

台湾語トーキー三五ミリ映画が登場するのは一九五六年である。嚆矢とされる『薛平貴與と王寶釧』(何基明かきめい)は台湾語映画の一大ブームを巻き起こした[iii]。当時すでに台湾語と相互理解可能な廈語映画(香港製)が流通していたことを考えれば、同作に対する熱狂的な反応の原因は、まさにそれが「本物の台湾語映画」(当時の新聞広告における同作の惹句)だったことにあるだろう。逆に言えば、植民地支配から解放されて十余年が経過してもなお、「本物の台湾語映画」と認識される作品は製作されていなかった、ということだ。

日本の敗戦後、中華民国(中国国民党政府)に接収されて以後、台湾における映画製作は、植民地期と同様、外来政権に所属する公営機関によって事実上の独占状態にあった。すなわち、省政府所属の「台湾省政府新聞処電影製片廠(一九四九年に台湾省電影撮製場より改組)」(以下、台製と略記)、国民党所属の「農業教育電影股份有限公司(一九五四年に中央電影公司に改組)」(以下、中影と略記)、国防部所属の「中国電影製片廠」(以下、中製と略記)である。独占状態といっても、資金、機材、人材のいずれもが不足していた一九四五年~一九五〇年代初期は、ニュース映画、記録映画が中心であり、政策宣伝的な劇映画にしても各機関が合作して年間一〜二本という程度であった。使用言語は新たな「国語」となった標準中国語である(以下、「国語」は標準中国語を指す)。

もっとも、接収初期は混乱期だったからこそ、台製の場長だった白克(はく・かつ)が歐陽予倩(おうよう・よせん)の新中国劇社を招いて公演を行ったり、『春の河、東に流る』(一九四七)のような国民党政府批判を含む上海製映画が上映されて人気を博したり、重慶で監督デビューした台湾出身の何非光(か・ひこう)が里帰りロケで『花蓮港』(一九四九)を撮ったりと、政府が本格的に台湾に撤退して「反共抗ソ総動員」を呼びかける一九五〇年代以後には考えられないような映画人や映画作品の往来があった。

民間の映画製作も勃興していなかった当時の台湾映画市場では、もっぱら米国製や香港製(粤語映画の国語吹き替え版や先述の廈語映画)が上映され、批判はあったものの数量制限のうえで輸入許可された日本製も上映されたが、いずれも外来の映画であった。映画館での台湾語の弁士による説明も、一九五九年に禁止されるまでは継続していた(盧非易、一九九八:一六四)。

だからこそ、弁士による「臨場的台湾化」で生み出されたその場限りの「我々の映画」が、サウンドトラックに台湾語を定着させたフィルム(物質)としての「我々の映画」として現れたことの意味は大きかった。

さて、この「台湾初の三五ミリ台湾語映画」として知られる『薛平貴與王寶釧』のフィルムは、二〇一三年に国立台南芸術大学の努力で発見された。だが、修復してみると、これはなんと客家語版であった。このことは、当時の台湾には台湾語とも国語とも異なる客家語の映画市場が存在したこと、言い換えれば、植民地期に形成された分節的普及経路が戦後も発展的に(客家語版を制作して利益が出る規模で)継続していたことを示唆している。

勃興期の台湾語映画製作の現場を、題材や人材(役者)面で支えたのは台湾語の伝統オペラ「歌仔戲コアヒ」である。同時に、資金不足だが機材のある公営スタジオに顔のきく人材--唐紹華(とう・しょうか)、袁叢美(えん・そうび)、張英(ちょう・えい)、白克など--が、儲かる台湾語映画に協力したことは、本省人(植民地期を経験した旧来の台湾住民)と外省人(抗戦を経験し戦後台湾にやってきた新来の台湾住民)が合作する機会を提供した。

後者(外省人)からは台湾版「ローレル&ハーディ」ともいうべき『王哥柳哥遊台灣』(一九五八)でデビューし、後に国語映画で飛躍する李行(り・こう)のような監督も登場した。小艶秋(しょうえんしゅう)をスターダムに押し上げた『瘋女十八年』(一九五七)やシンガポールの歌姫・荘雪芳(そう・せつほう)を起用した『龍山寺之戀』(一九六一)で爆発的な大ヒットを生みながら、白色テロの犠牲になった白克(台湾における映画機関の接収責任者として一九四五年に来台。一九五六年に公営スタジオ・台製で監督した『黄帝子孫』では台湾語版・国語版の二種類を製作)もいる。前者(本省人)のなかには、台湾語映画ブームの火付け役で民間スタジオ華興電影製片廠を創建した先述の何基明(か・きめい。植民地期には日本の十字屋で映画技術を学び台中州の映画教育担当として巡回上映や皇民奉公会の記録撮影に従事)のほか、公営に負けない大規模なスタジオ(湖山製片廠)や俳優養成学校までつくった林摶秋(りん・でんしゅう。日本留学中にムーラン・ルージュ新宿座で脚本家デビューし、戦時下の東宝でマキノ正博の助監督に就いた)がいる。

植民地期の日本語教育を受けた世代が働き盛りだった台湾語映画の現場では、日本の小説や映画をリメイクしたり、日本から監督(湯浅浪男、小林悟)やカメラマン(中條伸太郎)を招いたりしたケースもあった。輸入本数に制限があったがチャンバラ映画や悲恋物など日本映画の人気は根強く、一九六〇年に台北で開かれた「日本映画見本市」も熱狂的に歓迎された。だが、植民地期の「臨場的台湾化」を想起すれば、戦後に日本映画を「消費」し「消化」し自家薬籠中のものとすることもまた、単純な「親日」というよりはむしろ、利便性にもとづく貪欲でしたたかな「消日」の実践(三澤、二〇一〇b)とみるほうが実態に近いのではないかと思われる(その意味では、公営スタジオの中影もまた一九六二年に、大映と勝新太郎主演の『秦始皇帝』を、日活と石原裕次郎主演の『金門島にかける橋』を合作している)。旺盛な市場のニーズに応えるべく製作された台湾語映画は約二十五年の間に一千本(!)にものぼった。この活況を「台湾にはかつてハリウッドがあった」と称する論者もいる(蘇致亨、二〇一九)。作品の多くは散逸してしまったが、ここ数年デジタル修復された作品のDVDを通じて、伝統オペラにとどまらない台湾語映画のジャンルの豊かさ(メロドラマ、サスペンス、武侠、スリラーなど)に触れることができる。

しかし、台湾語映画は一九七〇年代に入って姿を消す。なぜか? ひとつには、一九六二年に放送を開始したテレビの台湾語番組(こちらも当初は伝統オペラや人形劇が中心だったが、あまりの人気に政府が圧力をかけた)によって主要な観客を奪われたことが挙げられる。もうひとつには、標準中国語を「国語」とし、新旧の台湾住民を「我々=中華民国人」として統合したい政府の政策による間接的な(しかし税金や助成金など製作基盤にかかわる重大な)阻害があった(黄仁、一九九四)。

3. 国語映画の繁栄と衰退

一九五〇年代後半に「台湾語」映画の三分の一程度だった「国語」映画の製作本数は一九六九年に初めて台湾語映画を超える(黃建業総編集、二〇〇五:五五〇、六二一)。

このように一九六〇年代を通じて台湾語映画から国語映画に製作の中心が移った要因のひとつは、南洋に資金源と配給ネットワークをもつ「國泰」が、香港で勢力を二分していたライバル会社「邵氏」から李翰祥(り・かんしょう)、胡金銓(キン・フー)という二人の才能を引き抜き、「國聯」「聯邦」という台湾の会社で国語映画の制作を開始したことにあると、焦雄屏(一九九三)は指摘する。

「黄梅調」と呼ばれる李翰祥監督の時代劇ミュージカル『梁山伯與祝英台』(一九六三)は台湾で空前の大ヒットとなった。楊德昌(エドワード・ヤン)は「親戚の中には何十回も観た人もいた。まったく信じられないよ。みんな狂ったように夢中になってたね」と同作の記憶を語った(粉雪まみれ、一九九七:二三八)。李翰祥は、拠点を移した台湾に、かつてなかったスター・システムを持ち込み、巨大なスタジオを建設し、次々に新作をヒットさせた。台湾に設立された国語映画製作会社「國聯」の活躍は、国語政策を推進したい国民党政府にも歓迎された。

外国語映画や台湾語映画の市場占有率が高い状況下、政府が一九五〇年代前半から義務付けていたのが、あらゆる映画館で「国歌フィルム」を本編前に上映することである(三澤、二〇一六)。これによって、ハリウッド映画を見に来た観客も、日本映画を見に来た観客も、必ず国歌を歌い、孫文や蒋介石の肖像、国旗といった「中華民国」のシンボルをスクリーンに見上げることになった(この「儀式」は一九九〇年代半ばまで続く)。また、香港製映画から左派思想が浸透するのを防ぐため、台湾で上映する香港映画に対して厳しい検閲を行うと同時に、イギリス統治下で左右のイデオロギー闘争が存在した香港映画界に国民党の工作員を送り込み、より多くの映画人を「反共自由陣営」に取り込もうとした(三澤、二〇〇九)。香港映画人の側も、中国大陸市場を失って台湾市場が生命線となっていたため、プロデューサーや監督のみならず著名な映画スターまでを引き連れた表敬訪問団を組織して台湾を訪れ、蒋介石の誕生日祝賀や軍隊の慰労を行っていた。この時期、国民党政府と香港映画界(右派)は冷戦下で蜜月の関係にあったといえる。こうして国民党寄りの歴史観に沿って製作された香港製国語映画『碧血黄花』(一九五四)、『秋瑾』(一九五三)、『小鳳仙』(一九五三)などには蒋介石から栄誉賞が贈られている。

一九六〇年代には、政府による国語映画奨励策は国語映画のみを「金馬奨」(一九六二年開始の台湾のアカデミー賞)や貸付優待の対象とするなど、さらに充実した。追い風のなかで、李翰祥が一九六五年に公営スタジオ・台製と合作して巨大セットを作って製作したのが時代劇『西施』である。同作は政府の協力によってモブシーンに軍隊が動員されるなど、台湾映画史上空前の超大作となった。

李翰祥に続いて香港「邵氏」から台湾に拠点を移した胡金銓は、香港時代にすでにその才能が注目されていたが、「聯邦」での第一作『残酷ドラゴン 血斗竜門の宿』(一九六七)が東南アジア全域で記録的な大ヒット(同時期に封切られたハリウッド映画『サウンド・オブ・ミュージック』以上の興行収入を上げた)となり、武侠映画の一大ブームを巻き起こす(キン・フー、山田宏一・宇田川幸洋、一九九七:九六)。翌年の香港・台湾では一年間に一二八本もの武侠映画が撮られたほどだった(盧非易、一九九八:一三七)。さらに、前後編にわたる長編『侠女』(前編一九七〇、後編一九七一)で胡金銓が示した撮影編集の技術は世界を驚かせ、カンヌ映画祭で高等技術委員会グランプリを受賞した(華語圏映画としては三大映画祭で初めての受賞)。

資金力と販路のある「國聯」「聯邦」は、国語映画奨励のなかで、台湾語映画で活躍していた人材も吸収し、台湾映画界における人材育成にも貢献した。民間国語映画の成功に刺激を受けた公営スタジオ・中影では、台湾の漁村や農村を舞台に庶民の暮らしを描いた『海辺の女たち』(一九六三)『あひるを飼う家』(一九六五)など「健康写実主義」路線を打ち出して評価を得ると同時に、他のジャンル映画にも挑戦し始める。

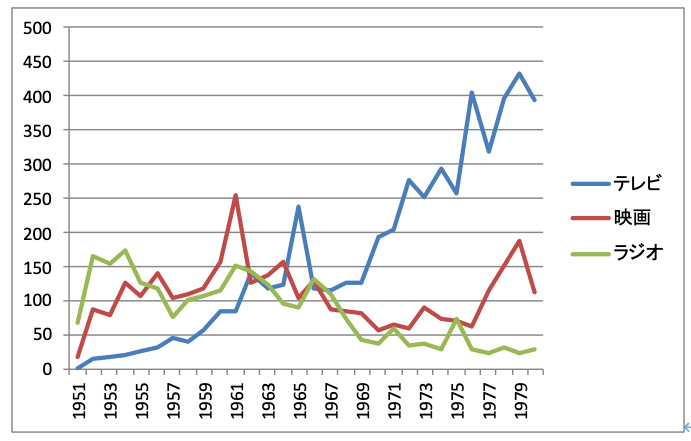

しかし、映画産業は一九七〇年前後をピークとして、テレビ(一九六二年放送開始)やビデオの登場(一九七六年)、録画番組や海賊版のレンタル業の影響を受け、表向きの繁栄とは裏腹に、ゆっくりと斜陽化の道をたどる。「グラフ一」はこうした新旧メディアの趨勢の一端を示すものである。

【グラフ一:1951年~1980年『聯合報』におけるテレビ、映画、ラジオに関する記事数の推移】

映画産業の斜陽化自体は、台湾に限ったことではない。だが、台湾にとっての一九七〇年代は、外交的にみれば米中接近(一九六〇年代末〜)、国連脱退(一九七一年)、日華断交(一九七二年)、そして米華断交(一九七九年)など、台湾が国際的な孤立に陥る時期であり、内政的にも蒋介石(一九六九年の交通事故により急速に衰弱、一九七五年死去)から蒋経国への権力移譲の時期と重なっている。いわば「中華民国」ブランド斜陽化の時代でもあった。

とはいえ、経済的にみれば、この時期の台湾は「台湾の奇跡」「アジアの四小龍」と呼ばれる急成長のなかにあった。消費も拡大し、戦後の国語教育を受けた世代が観客年齢に達したこともあって、「三廳(さんちょう)」映画、「雙林雙秦(そうりんそうしん)」という言葉に代表されるロマンチックな恋愛映画が流行した。「三廳」とは物語の舞台となる都会の餐廳(ツァンティン=レストラン)、客廳(クーティン=リビング)、咖啡廳(カーフェイティン=カフェ)を指す。それは、一九六〇年代の「健康写実主義」映画が地方を舞台にしたのとは対照的だった。恋愛映画の原作には瓊瑤(チョン・ヤウ)の小説、主題歌には鄧麗君(テレサ・テン)の歌曲が多く用いられた。「雙林」は女性スターの林青霞(ブリジット・リン)と林鳳嬌(ジョアン・リン)、「雙秦」は男性スターの秦祥林(チャーリー・チン)と秦漢(チン・ハン)を指すが、この時期の映画がいかにスター人気に依存していたかを示す流行語である。

公営スタジオ・中影は、蒋介石の死去により「大陸反攻」が叶わないことが誰の目にも明らかとなり動揺が広がるなかで、植民地期台湾における抗日運動と大陸での抗日戦争の記憶を接続する(すなわち本省人と外省人の記憶を接続する)物語構造をもつ『梅花』(一九七六、劉家昌)などの「愛国映画」を製作し、台湾における中華民国ナショナリズムを鼓舞しようとした。だが、この時期には国民党の一党独裁体制に反対する党外運動もまた勢いを増しており、一九七九年元旦には米国との国交樹立を果たした中華人民共和国が「台湾同胞に告げる書」を発表して中華民国(台湾)に対する「平和的統一」攻勢を開始するなど、国民党政府はまさに内憂外患の状態にあった。将来に対する不安が高まるなかで、一九七〇年代末から一九八〇年代初頭の台湾映画界では「社会写実」に名を借りたヤクザ映画や女性復讐映画など、暴力とセックスがスクリーンに溢れ、人々に現実を忘れさせる刺激を与えていた。

映画制作本数の点でいえば、一九七〇年代の台湾は香港と互角だったが、実質的には空洞化が進んでいた。それは、政府の外資導入政策によって、台湾映画人が香港の会社を通じて制作することを繰り返すなかで、香港の映画会社との実力差が現れたため、ともいわれる。香港映画界における政治闘争でも台湾(中華民国)は中華人民共和国に対して劣勢となり、一九八〇年の香港映画祭は政治理由によって中華民国(台湾)の参加を拒絶し、一九八一年には台湾製の反共映画『皇天后土』(一九八〇、白景瑞)や『假如我是真的』(一九八一、王童)も香港で上映禁止となった(盧非易、一九九八:二五七)。

4. ニューシネマの登場と戒厳時期の終了

一九八〇年代の前半、台湾の現実に根ざした写実的な作品が若手監督によって次々に発表され、その清新さから「台湾新電影(台湾ニューシネマ)」と呼ばれた。一般には、オムニバス映画『光陰的故事』(一九八二)と『坊やの人形』(一九八三)がニューシネマの起点とされる。前者の監督は陶德辰(タオ・ドウツェン)・楊德昌(エドワード・ヤン)・柯一正(コー・イーツェン)・張毅(チャン・イー)、後者の監督は侯孝賢(ホウ・シャオシェン)・萬仁(ワン・レン)・曾壯祥(ツェン・ズアンシャン)である。陳坤厚(チェン・クンホウ)監督による『少年』(一九八三)の市場での成功をニューシネマの起点とする見方もある。

これらのニューシネマが登場してきた背景として指摘されるのは、 ①一九七〇年代から市場に溢れていた既存の現実逃避的映画への反抗、(蕉雄屏、一九九三:一八三)、②一九七〇年代の国際孤立のなかで台湾内部に関心が向き台湾本土意識が高まっていたこと(盧非易、一九九八:二三〇)、③新たな映画法の制定(一九八三年)による検閲の緩和(簡徐乾、一九九八:一七一)、④香港ニューウェーブによる刺激(侯孝賢・四方田犬彦・垂水千恵、一九九三:二八)などである。

侯孝賢の『風櫃の少年』(一九八三)と『冬冬の夏休み』(一九八四)がナント三大陸映画祭で二年連続グランプリを、楊德昌の『台北ストーリー』(一九八五)がロカルノ国際映画祭審査員特別賞を受賞するなど、国際舞台でもニューシネマが目を集め台湾を代表するようになったことは、なお残る検閲に抗し(「リンゴ事件」など)、表現の限界を探索する力を製作者たちに与えた(『童年往時――時の流れ』における「大陸反攻」の表現など)。

世界でも稀な長期戒厳令が解除された一九八七年の年初にはニューシネマを支持する映画人によって「台湾映画宣言」(またの名を「オルタナティブ・シネマ宣言」)が発表された。同宣言では、台湾映画が商業映画とは異なる「オルタナティブな映画」として発展するために旧態依然とした保守的な政策、マス・メディア、映画批評家に対し、映画を文化として十分に尊重するよう求めている。

こうした流れに後押しされるように、侯孝賢は戦後台湾最大の歴史的タブー二.二八事件を背景に描き込んだ『悲情城市』(一九八九)を完成させる。同作がベネチア国際映画祭でグランプリを受賞し、検閲による修正を受けずに台湾の劇場で一般公開されたことは、日常生活における表現の自由が広がったことを観客に実感させた。同作の大ヒットを契機として、人々は堰を切ったように戒厳時期や植民地期の記憶を語り出した。楊德昌の『牯嶺街少年殺人事件』(一九九一)、王童(ワン・トン)の『無言の丘』(一九九二)、吳念真(ウー・ニエンチェン)の『多桑――父さん』(一九九五)など、いずれも独裁体制下では語られてこなかった台湾の歴史を題材にした力作である。

他方で、「台湾映画宣言」で予告された商業主義を離れようとする志向は、ニューシネマに続いた蔡明亮(ツァイ・ミンリャン)の監督作に象徴されるように、映画祭での成功とは裏腹に市場で挫折するというジレンマに陥る。一九八〇年代にビデオデッキが一般家庭に普及したことも一因となって、映画の観客数は急速に減少し、台湾映画界は長い冬の時代を迎えることになる。

しかし、この商業劇映画にとって冬の時代に、表現の自由と社会問題への関心に支えられ、家庭用ビデオカメラの登場と共に可能になったのが(戒厳時期には制度的にもあり得なかった)民間のドキュメンタリー映画である。

「緑色小組(りょくしょくしょうそ)」(一九八六年)は政治運動の一環として、主流メディアが報道しない事件の記録映像を撮り、先天性白皮症の子供と家族を撮った『月の子供たち』(一九九〇)の呉乙峰(ウー・イーフォン)監督は「全景ぜんけい伝播基金会」を基盤に人材を育成し、台湾全土でコミュニティ建設の一環としての記録運動を展開した。「ドキュメンタリーを通して発話し、社会問題に介入することは、九〇年代以後の台湾において次第に普遍的な現象」(邱貴芬、二〇一一:一五四)になったのである。

二〇〇〇年代後半、多様な価値観と台湾本土意識を重視しつつ、ニューシネマが商業主義を離れようとして観客を失った反省に立って、市場のニーズに応答する劇映画が登場し、台湾の映画産業が起死回生していくことを思うとき、こうした草の根ドキュメンタリー映画の広がりが観客のリテラシーに与えた影響も、無視できないものがある。

おわりに

国民党政府の一党独裁体制は一九九〇年代に終わりを告げ、二〇〇〇年の総統選挙によって政権交代も起きた。植民地時期から続いた外来政権の終了である。

ニューシネマ以前の台湾における映画活動は、地元社会とは必ずしも言語、文化が一致しない外来政権の下で展開されてきた。したがって、そこには外来政権による公定ナショナリズムのための「我々の映画」という側面と、地元大衆が消費する娯楽商品としての「我々の映画」という側面が、時々の政治経済的な統制の強度に応じて入れ替わり前景化することになった。

植民地期の台湾においても、市場拡大期の映画受容空間には一定の豊かさがあり、人々は分節化された普及経路と台湾語弁士による説明によって、その場で生成される「我々の映画」を楽しんだ。中華民国による台湾接収後、新たな外来政権の下で一九五〇年代に登場した台湾語トーキーは、台湾語を母語とする観客にとって、ついに登場した本物の「我々の映画」として熱狂の対象となった。他方、一九六〇年代に登場した国語による黄梅調映画や武侠映画の面白さは、政権による国語映画奨励政策とあいまって、東南アジア全域の華人にまで虚構フィクションとしての中華世界を憧憬する「我々の映画」市場を拡大し、一九七〇年代に観客の中心を占めた戦後育ちの国語世代にとっては、同世代スターが煌めく国語映画が「我々の映画」として消費されることになった。

その意味で、ニューシネマの新しさとは、一九七〇年代の公営スタジオが描いたような官製の「我々=中華民国の映画」に抵抗するような形で、二つの外来政権によって抑圧されてきた新旧の台湾住民の記憶を可視化し、オルタナティブな「我々の映画」を提示しようとしたところにあったといえるのかもしれない。

「民族主義を唱えるのはきまって〈士〉であって、〈民〉はといえば人情と義理で動くものだ。だから民は民族主義を超える。映画は人情と義理で撮るものだ」(侯・四方田・垂水、一九九三:六四)と、侯孝賢は語った。「人情と義理」で撮られた映画は民族主義を超える、ということだろう。戒厳令解除から三〇年余りが経過した今日、ニューシネマが切り拓いたオルタナティブな「我々の映画」はどのような相貌をみせてくれるのだろうか。(終)

注記

[i] 当時の雑誌に掲載された読者の感想。文言は以下より引用。C.K.B「(投稿)映画評『望春風』」『台湾婦人界』一九三八年二月号、七八頁。「映画を見てのちに K生 『望春風』台湾婦人界』一九三八年二月号、八〇頁。

[ii] 同前注、C.K.B「(投稿)映画評『望春風』」。

[iii] 前年には台湾人の邵羅輝が福建から台湾に公演に来た都馬劇團を撮影した十六ミリ廈語トーキー映画『六才子西廂記』(一九五五)が登場していたが、劇場の上映規格が十六ミリフィルムとあわずに上映は三日で終了したうえ、廈語映画自体はすでに香港製が流通していたこともあり、同作に対する反応は薄かった(黃仁、一九九四)。

主要参考文献

【日本語】

簡徐乾 一九八八「台湾ニューシネマ 社会の現実と人間性の追求」『電影ニューシネマ――〈中国・香港・韓国・台湾〉映画の新世代』イメージフォーラム、一〇三号一一月増刊号、一七〇〜一七七頁

邱貴芬 二〇一一「台湾のドキュメンタリーと社会運動」星野幸代・洪郁如・薛化元・黄英哲編『台湾映画表象の現在―可視と不可視のあいだ』あるむ

キン・フー 、宇田川幸洋・山田 宏一 一九九七『キン・フー武侠電影作法』草思社

粉雪まみれ 一九九七「李翰祥と胡金銓――越境を続けた二大監督を悼む」『ユリイカ』二九―六、二三二〜二四三頁

蕉雄屏(船部淑子訳) 一九九三「台湾ニューシネマと侯孝賢――歴史、手法、そして精神」『朝日ワンテーママガジン一六、侯孝賢』朝日新聞社、一八三〜一九五頁

三澤真美恵 二〇〇九「米国広報文化交流局USIS)と台湾「自由」映画陣営の形成」土屋由香・貴志俊彦編『文化冷戦の時代』国際書院、九五〜一一八頁。

三澤真美恵 二〇一〇a『「帝国」と「祖国」のはざま――植民地期台湾映画人の交渉と越境』岩波書店

三澤真美恵 二〇一〇b「「戦後」台湾での日本映画見本市―― 一九六〇年の熱狂と批判」坂野徹・慎蒼健編『帝国の視角死角――〈昭和期〉日本の知とメディア』青弓社、二〇七〜二四二頁

三澤真美恵 二〇一二a「1970年代台湾「心理建設」としてのテレビ統制」『メディア史研究』32号、八三〜一〇五頁

三澤真美恵 二〇一二b「台湾における初期テレビ史の概況」三澤真美恵・川島真・佐藤卓己編著『電波・電影・電視――現代東アジアの連鎖するメディア』青弓社、一六二〜一八五頁

三澤真美恵 二〇一六「戦後台湾の映画館における国歌フィルム上映プログラムの確立」『日本台湾学会報』一八号六三〜八五頁

道上知弘 二〇〇九「台湾語映画の黎明期と歌仔戲」『慶應義塾大学日吉紀要 中国研究』二号、一二七〜一五四頁。

四方田犬彦・垂水千恵 一九九三「侯孝賢との対話」『朝日ワンテーママガジン一六、侯孝賢』朝日新聞社、二二〜六四頁。

若林正丈 二〇〇八『台湾の政治――中華民国台湾化の戦後史』東京大学出版会

【中国語】

三澤真美恵 二〇〇一『殖民地下的銀幕――台灣総督府電影政策之研究1895―1942年』前衛出版社

三澤真美恵 二〇一七「第18章 日本人拍攝台語片的視角:訪日籍導演小林悟」王君琦主編『百變千幻不思議:台語片的混血與轉化』台北:聯經、財團法人國家電影中心、四九一〜五〇四頁

石婉舜 二〇〇四『林摶秋』行政院文化建設委員會

呂訴上 一九六一『台湾電影戯劇史』銀華出版

李道明 一九九五「台湾電影史第一章:一九〇〇〜一九一五」『電影欣賞』七三期、二八〜四四頁

國家電影資料館・口述歷史研究計畫 一九九四『台語片時代』國家電影資料館

黄仁 一九九四『悲情台語片』萬象図書

黄仁・王唯 二〇〇四『台湾電影百年史話』中華影評人協会

黄建業・黄仁総編集 二〇〇〇『世紀回顧:図説華語電影』行政院文化建設委員会・財団法人国家電影資料館

黄建業総編集 二〇〇五『跨世紀台湾電影実録』行政院文化建設委員会・財団法人国家電影資料館

焦雄屏 一九九三 『改變歷史的五年:國聯電影研究』萬象

黃仁 二〇〇三『白克 導演紀念文集 暨遺作選輯』亞大

葉龍彦 一九九七『台北西門電影史一八九六‐一九九七』行政院文化建設委員会・国家電影資料館

詹宏志 一九八七「『另一種電影』民國七十六年臺灣電影宣言」『文星雜誌』一○四期、二月(http://animationmovieamos.blogspot.com/2017/10/blog-post_27.html)

盧非易 一九九八『台灣電影:政治、經濟、美學(一九四九〜一九九四)』遠流

蘇致亨 二〇一九『毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢』春山出版

初出について

『ユリイカ』2021年8月号「特集:台湾映画の現在」掲載の拙稿「ニューシネマ以前の台湾における映画状況--植民地期から戒厳時期まで」(78-89頁)を、編集部の許可を得て、2022年6月1日に、こちらの三澤研究室noteにアップしました。その際に、初出時の誤記(http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3586&status=published)を訂正し、ルビをカッコ書きに改めるなど一部の記載方法をウェブ用に変更しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?