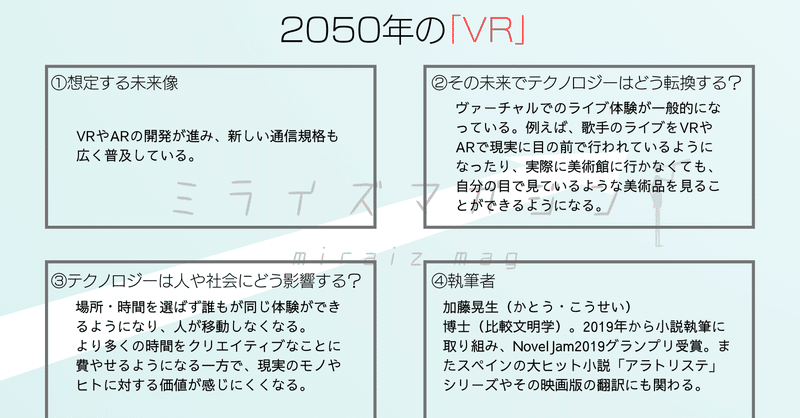

【あたらしいふつう展】2050年のVR:「VRエンタメの伸長」(加藤晃生)

こんにちは!ミライズマガジンです。

「あたらしいふつう」展、企画の「1000人に聞いた未来予測」。第一弾の作品は、コチラの予測をもとにした作品です!

さまざまな産業利用が期待されているVR技術。

その実装が描く2050年の未来をご覧ください!

【あらすじ】

自分が生まれてから40年。意外なものが残り、あって当たり前だと思われていたものが消えた世界。

書斎もまた、個人用のウェブ接続専用空間へと変化していた。

「ポストコロナ世代」において、オフラインの存在価値は下がり、ありとあらゆる事象はVRを通して体験できるようになっていた。

マコトは、書斎のデスクの上に置いてあった小さな黒い円盤を人差し指と親指でつまみ上げると、そのまま後頭部に当てた。

【著者プロフィール】

博士(比較文明学)。2019年から小説執筆に取り組み、NovelJam2019グランプリ受賞。またスペインの大ヒット小説「アラトリステ」シリーズやその映画版の翻訳にも関わる。

===========================

2050年1月1日。

マコトはトイレを済ませると、2階の「書斎」に向かった。階段を上がってすぐのところに四つの扉が並んでいる。

つまり家族4人分だ。家族それぞれに書斎。

書斎という言葉の元々の意味を辛うじてマコトは理解している。紙の本が並んでいて、大きな机があって、そこで本を読んだり書き物をしたりするための空間。子供の頃にテレビドラマや映画でちょくちょく見たからだ。殺人の現場によく使われていたような気もする。

が、小学6年生の長男と小学3年生の長女にはそんなイメージは無いだろう。

今の日本で書斎と言ったらこれだもんな。個人用のウェブ接続専用空間。

マコトは自分の書斎の扉を開けた。

そこは2畳の空間だ。マコトの体重を検知した瞬間、瞬時に床暖房が起動する。3分もすれば部屋の中の気温は21度まで上がるだろう。

奥には緊急時にだけ使うモニター。同じく緊急時にだけ使うつもりのQWERTYキーボードもあるにはあるが、前回使ったのはいつだか思い出せない。パソコンの本体は今や弁当箱のサイズになった。昔はこういうの、文庫本サイズとか新書判サイズって呼んでたんだよな。文庫本とか新書とか、それこそ前回触ったのはいつだったっけという話だ。ブロックチェーンで電書の所有権の移転が出来るようになった瞬間、あの手の紙の本は日本から消えた。

変わるものと変わらないもの。

自分が生まれてから40年。意外なものが残り、あって当たり前だと思われていたものが消えた。

例えばこの書斎は相変わらず「2畳」という単位で作られている。つまり「1坪」だ。21世紀も折り返そうかという2050年になって何故「坪」なのか。何のことはない、日本では建築関係のあらゆるものが昔ながらの尺貫法を規準に設計されているから、普通に家を作ると長さは「間」で測ることになり、そうなれば広さは「畳」で表せてしまう。1間かける1間の空間が「1坪」であり「2畳」だからだ。

もちろん、断固として尺貫法を排除した家造りをすることも出来る。

だが、それを貫くと窓やら扉やらが全て特注品になり、材木は歩留まりが悪くなる。

つまりはお金がかかる。

だから、変わらなかったし、変わらなくても誰も何も困っていない。

これからも日本人は尺貫法で家を建て続けるんだろう。

一方で、大きく変わったこともある。

マコトは窓の向こうに広がる夜景に目をやった。

この家は高台の中腹にある。夜になると新宿の高層ビル群が書斎の真正面に見える。

昔はあそこに通勤することがステータスだった。

今は違う。片道30分を越える通勤をしている人は滅多にいない。都心部の高層ビル群も最近では空き床が目立つという。

そんな風に日本が変わったのは、ポストコロナ世代と呼ばれる、2020年以降に学校を卒業して働き始めた世代が日本社会の中心となった2030年代からだった。マコトが大学を卒業したのも2030年だ。

それまでは、リアル空間のビジネスでの成功体験が忘れられない世代がまるで漬物石のように、日本社会の上でデジタルトランスフォーメーションに抵抗し続けていた。

技術の進歩もあった。

むしろこちらの方が大きいか?

マコトは書斎のデスクの上に置いてあった小さな黒い円盤を人差し指と親指でつまみ上げると、そのまま後頭部に当てた。そういえば最後に10円玉を見たのっていつだっけ? ちょうどこれくらいの大きさだったよな。

円盤が後頭部に磁石で張り付いた。

次の瞬間、マコトの視界の隅に控えめなオレンジ色のインジケーターが浮かびあがる。何通かダイレクトメッセージが来ているらしい。仕事関係のものは休暇中はAI秘書がブロックしてよほどの重大連絡以外は通さないから、家族か友人だろう。

マコトの視界に文章が現れた。

「Happy New Year Makoto!

I’m ready with cheese and beers.

look forward to see you in Vienna!」

同僚のマカナニだ。名字からするとポリネシアンだろう。こいつはどこに住んでいるんだっけ。たしかイルクーツクとかなんとか言っていたような。マカナニとは音楽の趣味が合うので、ちょくちょく一緒に昼飯を食う仲なのだ。

他のメッセージも全て同好の仲間たちからのものだった。

皆、シンプルな文面から興奮が漏れてくるようだ。

一括でメッセージを書庫に放り込み。フィルタの設定を「MAX」に上げる。タイマーは4時間にセット。これで生命財産の深刻な危機に関する情報以外は、4時間はこの書斎に入って来ない。

ここまでマコトは指一本も動かしていない。インジケーターやメッセージは直接、脳の視覚経路に割り込みで挿入されているだけだし、それらを操作するのも「考えるだけ」だ。

最後にマコトは時計を「意識」した。

日本時間 1月1日 18時。

中央ヨーロッパ時間 1月1日 10時。

開場だ!

いざ、ウィーンへ。行くぞ、諸君。

マコトの視界が切り替わった。

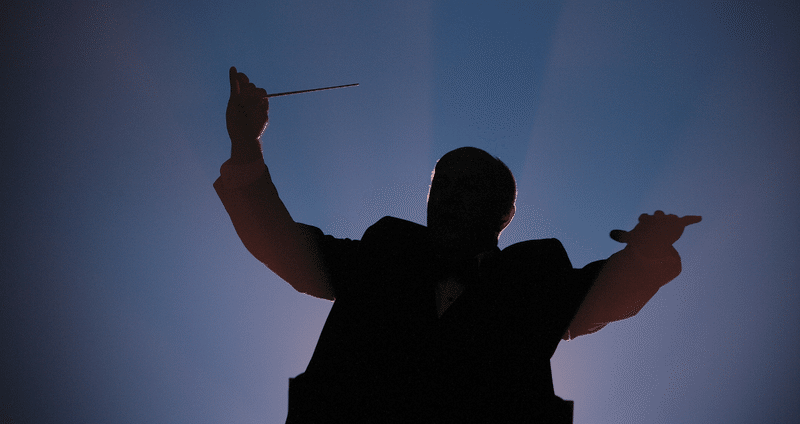

ウイーン楽友協会。その正面入り口前がVR視聴者のためのスポーン地点だ。

ちゃんと扉の前には守衛が立っていて、穏やかな笑顔でマコトを迎え入れてくれる。ログイン情報は勝手にチェックしてくれるから本来は守衛などVR空間に出す必要は無いのだが、さすがは世界で最も高価なVRコンテンツ、こういうところはケチらない。

新古典様式の内装はもう見慣れたものだ。マコトはウィーン楽友協会友の会のVR会員だから、年に20回はここに「来る」。バックステージガイドツアーやリハーサルVR見学も何度も楽しんでいる。

だが、今日は特別だ。

VR空間にいてさえ心臓の鼓動が高まっているのがわかる。

少し汗をかいているのもわかる。

今日はついについに、本当に滅多なことでは手に入らないスペシャルチケットを手に入れることが出来たのである。VRとしては破格の1枚3000ユーロ! 楽友協会会員歴通算10年以上でなおかつ職場の同僚と出身校の同窓からの身元保証が1通ずつ必要という狭き門だ。

だが、それでも規定枚数は2分で完売したという。審査落ちした者のチケット再販も1分完売。

普段なら通り抜けることが出来ない扉が、今日は開く。その先にあるのは。

正面入り口を通り抜けて左へ。階段を上る。さらにもう1フロア上がり、下手側の廊下を突き当たりへ。ここには指揮者やソリストのための控室があって、楽友協会の建物をリアル空間で訪問している聴衆は、運が良ければ彼や彼女からサインをもらうことが出来る。マコトも1度だけリアル空間でここを訪れたことがあり、無論、サインをもらった。

しかし今日はVR訪問だから、さすがにそれは無理だ。

今日のお目当てはそれではない。

控室の先にある扉が青く光っている。通り抜け可という意味だ。この扉が青く光るところは初めて見た。

マコトの前で扉が開く。

その先にあるのは、開演直前のバックステージ空間である。

ウィーン・フィルの、ニューイヤーコンサートの、開演直前の。

これが3000ユーロと厳重な身元確認と26倍の倍率の抽選を越えた先にある、歴史的なVRコンテンツだった。

技術自体はありふれたものだ。各所に多焦点カメラを設置してVR空間内にリアル空間での出来事を合成し、配信する。イベントのバックステージVR中継も、サッカーや野球やプロレスでは10年以上も前から当たり前になっている。

ウィーン・フィルが今までそれをやらなかった理由はただ一つ。

ウィーン・フィルだから。

つまりは、ウィーン・フィルは大衆文化ではない、というブランディングだ。

技術的に出来るかどうかということと、やるかどうかということは、別の問題なのだ。今年それが解禁されたのも、チャリティという名目あってのことである。

狭い通路を演奏者やスタッフが行き交っている。マコトは手近な楽屋に足を向けた。ここは第一バイオリンの楽屋らしい。鏡の前にはいかにも高価そうなバイオリンがいくつもいくつも無造作に置かれている。

あそこでネクタイを直しているのはコンサートマスターだ。出身はボツワナで、性別は不明。FtXかMtXかすら明らかにしていない。年齢も不明。だが、とにかく上手い。ウィーン国立歌劇場管弦楽団のブラインドオーディションをあっさり突破して5年後には、史上初のXジェンダーのコンサートマスターとなっていた。

マコトの耳には、この控室の中の音も「聞こえている」。だが、これもウィーン楽友協会のバックステージに設置されたマイクの音がVR映像と一致するようにリアルタイムでミキシングされているだけだ。そして、はるばるインターネット回線を通って東京郊外の自宅にいるマコトの後頭部に張り付いた黒い円盤経由で聴覚伝導路に割り込んでいるのである。

この技術が確立されると同時にハードオフには高価なスピーカーとヘッドホンが捨て値で並び、それも次第に売れなくなって最後は全て粗大ごみとなった。いちいち制約の多いスピーカーなど使うよりも「高音質」で音楽が楽しめるようになったからだ。

マコトの目の前でアマティやヴィヨームが調弦されている。

そしてどうということもない運指の練習。ヴィブラート。ハイポジションへと駆け上がる左手。

そんなウォーミングアップの音すら、値千金に感じられる。

マコトは更に通路を先へと進んだ。

マスメディアで見かける有名な奏者も多い。団員の名前を視界にインサートさせることも出来るが、マコトはこの設定は切っている。臨場感を損なうからだ。

マコトのすぐ横をフルトヴェングラーが通り過ぎた。

これも今回初めて実装された呼び物の一つだ。

ウィーン・フィルのニューイヤーコンサートのVR空間には、楽団ゆかりの人物を模したAIが多数登場するのである。ブルーノ・ワルター、トスカニーニ、カラヤンといった有名指揮者もいれば、シュナイダーハンやボスコフスキーのような演奏者、そしてマーラーやリヒャルト・シュトラウスなど作曲家たち。もちろん話をすることも出来る。日本語で話しかければ日本語で、スペイン語で話しかければスペイン語で会話してくれる。

誰が登場するのか、どこで会えるのかは非公表だ。

予め全てがわかっていては面白くないでしょう、ということらしい。

通路を歩く演奏者たちの数が増えた。いよいよ開演か。マコトは上手の袖へと向かった。そこで待っていたのはマカナニである。おいおい、何だそれは。ヘヴィメタルバンドの黒いTシャツにバイカースタイルの革ジャンを着て、ピチパツのジーンズを履いている。いくらVRスキンは自由に変えられるといっても、もうちょっと何かあるだろうよ。ったく。

マカナニは右手に持っていたジョッキを掲げてみせた。

マコトはワイングラスを手に取り、マカナニのジョッキに軽く触れさせた。

「Makoto-san, Happy New year!」

「あけましておめでとう!」

二人は酒を一気に飲み干した。

この酒は本物である。

5年前に実用化された技術だ。

それまでのVR空間のエンタメの弱みは、リアル空間にある生身の体の首から下が置き去りだということだった。特に大きかったのが「VR空間で本物の酒を飲みたい」というニーズだ。

「VRの酒は酔えないじゃないか! そんなのは酒じゃないよ!」

おっしゃる通り。その通り。わかるよその気持ち。

これを解決するアドオンを開発したのがマコトとマカナニの会社なのである。

考え方は簡単だ。

リアル空間で酒を飲む動作を多焦点カメラで拾って、ローカル側でVR信号にミックスしてやる。酒と酒器以外の情報は全て裁ち落としだ。味覚や嗅覚は生身の体をそのまま使う。酒はちゃんと生身の体の胃袋に収まり、そして、「酔える」。おめでとう! 二日酔いには気をつけて。

変わるものと変わらないもの。

いくらVRが発達しても人類は酒を捨てられなかったし、リアル空間体験の価値は逆に上がった。今、リアル空間のウィーン楽友協会「黄金の間」に詰めかけている人々は、一番安くても1枚4000ユーロの入場券を買っている。いくら多焦点カメラとマイクが進化しても、やはり違うのだ。本物は。

VR体験を重ねれば重ねるほど、本物の「黄金の間」に生身を置いて聴くウィーン・フィルの音を体験したくなる。

だが、それで良いのだとマコトは考えている。

1枚3000ユーロのバックステージパスは1万枚発券されている。ウィーン・フィルの担当者がそっと教えてくれたのだ。およそ40億円。その8割が全世界の貧困対策活動へと寄付され、残り2割は才能あるクラシックの演奏家たちへの奨学金となる。

これで、世界はまた少しだけマシになるだろう。

マコトとマカナニは指揮者を挟むように立って客席を眺めると、もう一度、お互いにジョッキとワイングラスを掲げた。バックステージパスの所有者は演奏中にステージの上を歩き回るアクセス権も与えられているのだ。

さあ、開演だ。

世界中の仲間たちよ。今年もよろしく。

「またウィーンで会おう!」

(了)

===========================

「2050年のVR」はいかがでしたでしょうか?

引き続き様々な未来をお届けしていきます。お楽しみに!

企画概要

プロット一覧

頂いたサポート費用は、作者へお支払いする原稿料や、寄稿された作品の宣伝費などに使用いたします。