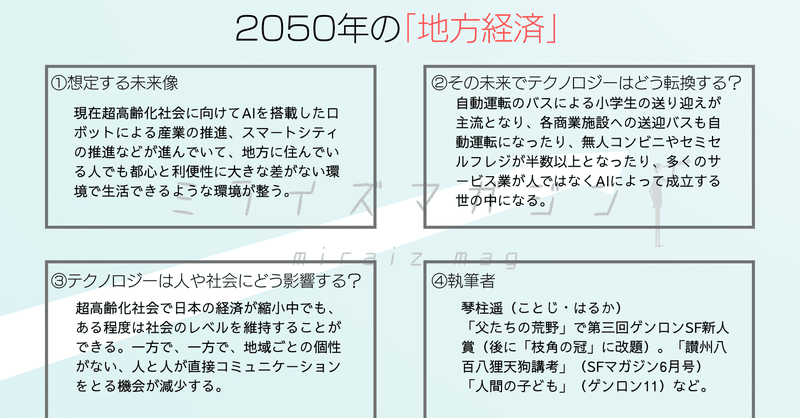

【あたらしいふつう展】2050年の地方経済:「すべての車は楽園を目指す」(琴柱遥)

こんにちは!ミライズマガジンです。

「あたらしいふつう」展、企画の「1000人に聞いた未来予測」。

今回は、コチラの予測をもとにした作品です!

AIによる自動運転が普及し、手動での運転が当たり前でなくなった世界。

そんな2050年の未来を描いた作品をご覧ください!

【あらすじ】

「私ね、今でも手動運転で走ってる車について調べたいの。それで、ここのステーションで働いている人に手動運転やってる人がいるって聞いて……それ、お兄さんだよね?」

自動運転技術が発達し、手動での運転は限られた場所でしか行われなくなった世界。

何かの習い物の帰りなのか背中には大きなバックを背負ったままの、小学校高学年ぐらいの女の子は、ごく最少人数の管理人の一人にそう告げる。

【著者プロフィール】琴柱遥

「父たちの荒野」で第三回ゲンロンSF新人賞(後に「枝角の冠」に改題)。「讃州八百八狸天狗講考」(SFマガジン6月号)「人間の子ども」(ゲンロン11)など。

===========================

「ハンドルのある車に乗せてください!」

「また君か……」

終点についても、今日も誰かがバスを降りていないと思ったら。

降りてください、と促すと、子どもはぴょんとバスのタラップから飛び降りる。何かの習い物の帰りなのか背中には大きなバックを背負ったままの、小学校高学年ぐらいの女の子。ざっと見回して他には誰も乗っていない、忘れ物もないことを確認して降車すると、もう発車して良いと指令を出す。丸っこい車体に横に並んだ乗車席、前も後ろもない無人バスはぴかぴかとテールライトを二回光らせると、再び車道へ出て行った。

バスも車もすべてが無人の時代になっても、ごく最少人数の管理人はやはり必要になる。

この辺り一帯の自動運転車サービスを運営しているターミナルの前には、大きなカーポートがあり、車庫があり、有人運転のバイクが三台ほど備え付けてある。管理事務所の方へと戻る俺の後ろにくっついてきて、子どもはキョロキョロと辺りを見回していた。このターミナルに来るのがもう何度目か分からないだろうに、未だに初めてのように目をキラキラさせて。

自動運転車のターミナルは、昔の写真で見たことがある自動車教習所にすこし似ている。

ここでサービスを提供しているのは、決まった路線を巡回しているバスと、個人用の小型のシェアカーの二種類。どちらもAIによって操縦され自分の判断で街を走っているが、充電が切れそうになればターミナルに戻ってきてハンガーに収まり、タイヤが釘だのガラスだのを踏んづけたり誰かが車内を汚したりした場合もどうにかしてもらおうとここに戻ってくる。24時間休みなく走り続けているとバッテリーの寿命が短くなるため、11時間走るごとに1時間ここで休憩する。

コロッとしたシルエットのシェアカーが休憩用の駐車スペースにバックしながら入っていったり、充電用のハンガーに並んでいたりする様子を横目に見ながら、俺は事務所のドアを開ける。ちょうど端末と清掃用具とを持った先輩が出てくるのとすれ違う。先輩はおや、という顔をした。

「お嬢ちゃん、また来たの。車が好きだねえ」

「うん!」

「よしてくださいよ先輩。ねえ君、あんまりバスを困らせたらダメでしょ。可哀想だから」

「だってバスが好きなんだもん」

「バスは困るのは好きじゃないよ。コーヒーを淹れたげるから、飲んだらうちに帰んなさい」

「うん! あ、ダメ。今日は学校の宿題で、お願いに来たんです」

これ!と子どもはこちらに端末の画面を見せてくる。そこに映っているのは古い車の運転席。ハンドル、ブレーキ、シフトレバー。俺は顔を引きつらせ、背中越しにこちらをのぞきこんだ先輩は「ほう」と感心する。

不思議なもので、自動運転の車をずっと見ていると、連中には一台ずつ異なる個性が宿っているように感じられてくる。

路線バスというのは見た目よりもずっと神経質なやつらでダイヤが少しでも乱れるとすぐにこちらに助けを求めてくるし、誰かがシートにコーヒーをこぼしただけでターミナルに戻ってきてしまう。ちょっとした言い争いを喧嘩と見誤って路肩に停止してしまうこともある。そういう設定だ、運転手を乗せていない以上、トラブル防止のためには仕方がない。けれどもバスの中にはときおり妙に図太いやつも混ざっていて、あとで車内のレコーダーを見るとなぜこれで停車しなかったのだろうと首を傾げるような酔っ払いの集団を平然と運んでいたりする。

一方、シェアカーの性格は一台一台で極端に異なる。そういった設定はないはずなのだけれども、そうとしか思えないような偏りがある。お年寄りばかり乗せたがるやつ、家族連れが好きなやつ、その日のログを確認すると細い道ばかりを選んで走っているやつもいるし、急ぎの客ばかりを引き受けているやつもいる。スピード好きなんだろうか?

シェアカーは利用者からのリクエストを受けたシステムによって仕事を割り振られている。時間通りに予約された場所に停車し、目的の場所へ利用者を運ぶとまたすぐに別の仕事に向かう。連中はともかく無駄を嫌い、いつでも道路をコロコロ走り回っている。だからまだ個人が車を所持していたころの建築を見ると、駐車場のために広大なスペースが割かれているので驚いてしまう。昔は目的地に着いた車は持ち主が用を済ませるまでそこで止まって待っているしかなかった。乗っている方も車も双方、さぞかしストレスが溜まったことだろう。

「そういうわけで、あいつらも充分面白いと思うんだけど、それじゃダメなわけ?」

よほど車が好きなんだろう。子どもはさっきからステーションに入っては出て行くシェアカーたちを食い入るように見つめている。中には不器用なやつもいて、充電用のハンガーを出入りするタイミングで他のやつとすれちがってまごついたり、駐車場を出ようとしたところで前をふさがれておろおろしたりしている。―――こういう擬人化した見方自体バイアスがかかっているということは理解している。連中はAIに制御されているのであって、何らかの意思や目的をもっているわけではない。だがどんなものに対しても個性なり人格なりを見出してしまうというのが人間の性でもあるし、それがあるからこそ車と人の間に信頼関係が成立するのだとも思う。重さが数百キロもある機械の塊が人なつっこくすりよってきても、こちらを傷付けることはけっしてないと確信できるからこその親しみやすさ。

「それとも手動運転車の時代について調べたいの? 映像やゲームじゃ物足りないんだったら、お年寄りにインタビューしたほうがいいと思うんだけど」

「ううん、そうじゃないんです。私ね、今でも手動運転で走ってる車について調べたいの。それで、ここのステーションで働いている人に手動運転やってる人がいるって聞いて……それ、お兄さんだよね?」

俺はコーヒーを吹き出しそうになる。

「なんで手動運転やってるんですか? どういうところが楽しいの? 手動運転の車って、普通の車とどう違うんですか? それって危なくないんですか? 恐くないんですか?」

「待って待って待って」

こちらにむかってぐいぐい乗り出してくる子どもを、俺は慌てて手で制する。向こうの方で駐車場に入ったシェアカーの中をチェックしていた先輩が、こちらの様子に気付いたのかニヤニヤしながらこっちを見ている。俺は渋い顔になる。

「それってどこで聞いたの」

「自動車部の全国大会に出た人がステーションで働いてるって学校の先生に聞いたんです」

ひょっとして、小学校の頃の俺の担任の先生か?

「で、君は宿題で手動運転車について調べたい、と」

「夏休みの自由研究で車の話をやりたいんです」

俺は大きく息を吸う。吐き出す。

「分かったよ。でも、職場に押しかけてくるのはやめなさい。取材をしたいんだったら親御さんの許可を貰って、ちゃんとメールでお願いしなさい。人も車も一緒だよ、ちゃんと仕事には順番があるんだから急に来てくださいって言われても困っちゃうんだ」

「はい!」

分かってんのかな、本当に。

「それにね、手動運転車についてちゃんと調べた? 普通の車と違ってすっごく危ないんだよ。酒気帯び運転とか、煽り運転とか、ちゃんと車が運転できる状態じゃない人や悪い人が車に乗っていて事故を起こすこともあった。そうじゃなくても人間の運転手は不器用だからね、壁にこすっちゃったり側溝にタイヤが落ちたり、ちょっと想像出来ないようなことを平気でやらかすんだ。それでも手動運転車に乗ってみたいの?」

「乗りたいです!」

子どもというのは強情で困る。

「お前さんもこの歳ぐらいはこうだっただろ」

何やら工具を取りに戻ってきたついでらしい、ひょいと顔を出した先輩がニヤニヤとそんなことを言っていく。どうにも否定しきれない言葉に俺はもう一度頭を抱えた。

予定を合わせることができたのは、翌月の日曜日のことだった。

今日はどうぞよろしくおねがいしますと頭を下げてお母さんに送り出され、発着場からスカイバスに乗り、移動した先は県境をまたいだ隣の県庁所在地。そこでクラブハウスに行き、予約していた車のキーを借りた。助手席に子どもを座らせシートベルトをしめさせる。この車にはスマートキーは付いていない。それどころか手動のトランスミッションしかついていない。クラッチを踏みキーをひねる。エンジンが唸る音に子どもがギョッとした顔をする。俺はニヤリとし、サイドギアを入れる。

アスファルトが割れた山道の上に木々が枝を差し掛けている。道の片側、ガードレールの向こうは切り立った崖となっており、もう片側はすぐ側にまで斜面が迫り道幅は狭い。大きな亀裂に乗り上げる度にがくんと車体が上下する。坂道での忙しいレバーの入れ替え、サイドミラーを確認しながらの細かなハンドル操作。

子どもはシートベルトをぎゅっと掴み、大きな目をしてあたりを見回していた。手動運転車の乗り心地は普通の車とはまるでちがう。坂道では細かくレバーを入れ替え、スピードを緩め、またアクセルを踏む度に車体が揺れる。だいたいこれだけ荒れた道路を車で走ろうという方が無理があるだろう。それくらいならばドローンで空路を使った方がずっとましだ。

それなのに、利便性をまるで無視してマニュアル車で山道を踏破しようとする。いったいなぜ?

トンネルを抜ける。視界が開ける。まぶしさに子どもが目を細める。車を停める。

「着いたぞ、見ろ。ここが手動運転者専用レース場だ」

高台にある駐車場からは、連なりあったいくつもの峠を一望することができる。今の季節、山はしたたるような若葉の緑に染まっている。つづら折りになった道路が斜面を登り、急なカーブがそそり立つ崖のすぐ側にまで迫っている。パーキングエリアがあり、広大なロータリーがあり、車庫が並んでいる。

「ちょっと酔ったか? 最悪の乗り心地だっただろ?」

「なんだか気持ち悪い。酔うってなんですか」

「ガタガタ揺れる車に乗ってると、平衡神経がやられて気持ち悪くなることがあるんだよ。酔い止めがあるからちょっと待ってな」

広い駐車場には様々な車種の車が停められている。普通自動車、小型車、四輪駆動車。オーナーたちがその傍らでコーヒーのカップを片手に談笑していた。自転車のような二輪の車両を子どもはじっと見つめる。「あれはバイク」と言って、俺はミネラルウォーターのボトルで子どもの頭をコツンと小突いてやった。

「バイクって今もあったんだ……」

「あるぜ、俺も乗れないし、乗ってる奴は少ないけどな。好きな奴も今はお年寄りの方が多いなあ。四輪と違って事故も多いしな」

「それは人間の運転する車はみんな一緒じゃないの?」

「その通り。よく気付いたな」

それでも俺たちは車に乗ろうとする。

このあたりは秋の景勝地として知られている。けれども山道は急で道幅が狭く、紅葉のシーズンになるとしょっちゅう渋滞が発生し、雪ともなれば事故が起きることも珍しくはなかった。こういった道路に自動運転車を走らせてもコストに見合わない。観光だけならば高いところから景色を一望できるドローンの方がよほど優れている。

けれどもやはりハンドルを離すことができなかった人間は、一定数居るのだ。

パーキングエリアは山の中腹にあり、ロータリーのすぐ傍らには急な斜面がある。見下ろすとまぶしい緑の向こうにつづら折りになった道が見える。秋になればあの木々のすべてが金と紅に染まり、春先にはぽつぽつと混じった山桜がうす白い花を咲かせる。白い車体の車が一台、がたがたと息をつくようにして坂道を登ってくるのが見える。

気分はだいぶ良くなったらしい。子どもは首から提げていた端末を取り出し、坂道を登ってくる車の写真を撮る。俺は隣にどっかりと腰を下ろしてコーヒーのボトルを開ける。唐突に、子どもが言った。

「お父さんが言ってたんです、車って、馬に似てるって」

「うん?」

「お父さん、馬が好きでよく写真撮りにいってるの。でも私が馬より車が好きって言ったら、馬みたいな車があるよって手動運転車のこと教えてくれて」

話がよく見えない。目を白黒させている俺のほうを振り返り、かしゃ、と写真を一枚撮る。俺の顔を見上げるようにしてにっこりする。

「馬って、昔はいろんな仕事をしてたんだよってお父さんは言うんです。馬車で物を運んだり、畑耕したり、人を乗せたり、他にもいろいろ。でも今だとぜんぶ車かドローンでやれちゃうけど、馬はいらなくなったりしなかったんだって。馬はかっこよくてみんなが好きだから」

そういう意味だと確かに、ここに集まっている自動車運転の愛好家は馬の愛好家のようなものなのかもしれない。

「なるほどねえ……」

確かに俺は自動車が好きだ。普通の車も好きだけれど、手動運転の車のことも愛しく思う。人やものを運ぶことが好きで毎日こまめに走り回っている車のことを可愛らしく思う。けれども意思らしきものを感じられない手動運転の車の中に潜り込みハンドルを握ることにはまったく別種の快感があった。自分の意思が金属の車体の中に横溢し、アスファルトを切るタイヤの感触がこの手に伝わり、エンジンの呻りが鼓動と重なる。こんな生々しいものを日常的に操っていた昔の人の神経の強さに感心する。ほんの一瞬ブレーキを踏むタイミングを誤れば自分の命も他人の命も粉砕しかねない金属の塊を走らせていたその集中力と技術力。これだけ熟達のいるものを日常的に操らなければいけないというのは正気の沙汰ではなかっただろうと思うと同時に、少しばかりのうらやましさと、郷愁を感じるというのも事実なのだ。

うん、と俺はひとつ頷いた。

「お父さんは上手いことを言うなあ。それじゃあ、馬も車も永遠にいなくならないな」

ハンドルを握る。レバーを入れアクセルを踏む。車体の感覚がハンドル越しになめらかに身体に伝わってくる。道路の細かな凹凸や斜面の感触。フロントガラスの向こうから迫ってくる景色。

「どうだ、お嬢ちゃん。普通の車と運転席のある車、どっちが好き?」

子どもはしばらく黙り込んだ後、上目遣いに答えた。

「……普通の車。だって可愛いし、乗っても酔わないもん」

俺は声を上げて笑った。

(了)

===========================

「2050年のファッション」はいかがでしたでしょうか?

引き続き様々な未来をお届けしていきます。お楽しみに!

企画概要

プロット一覧

頂いたサポート費用は、作者へお支払いする原稿料や、寄稿された作品の宣伝費などに使用いたします。