GDP下方修正、日本経済「ゼロ成長」 回復の鈍さ露呈~GDPについて詳しく知っておこう~【日経新聞をより深く】

1.GDP下方修正、日本経済「ゼロ成長」 回復の鈍さ露呈

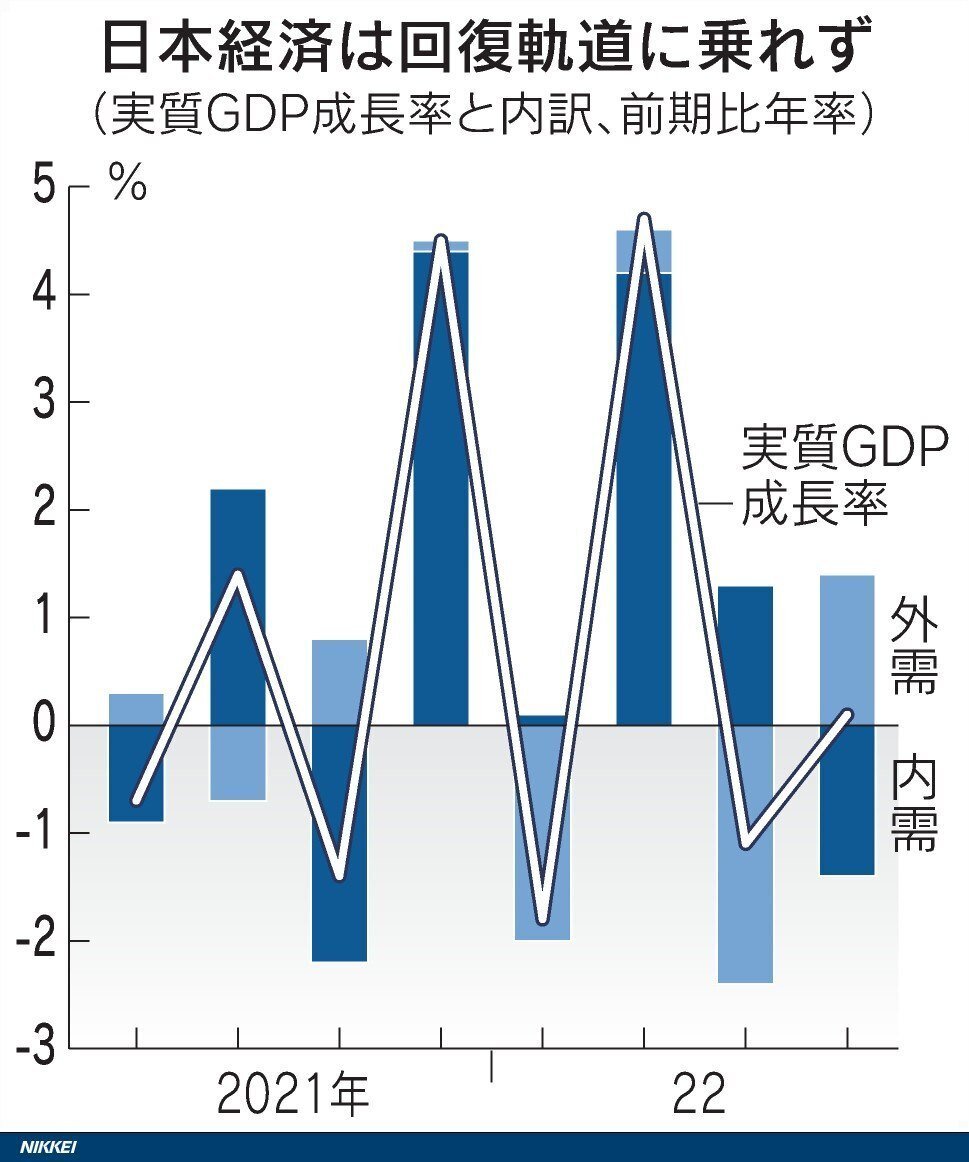

日本経済の回復の鈍さが浮き彫りになっている。内閣府が9日公表した2022年10〜12月期の国内総生産(GDP)改定値は前期比年率で0.1%増と、速報値(0.6%増)から下方修正した。新型コロナウイルス禍からの経済正常化の途上で、物価高が消費回復を遅らせている。海外の景気減速も企業に波及し、先行きは不透明さを増している。

22年10〜12月期のGDPは物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で前期比0.0%増、年率換算で0.1%増と横ばいだった。2月に発表した速報値は前期比0.2%増、年率0.6%増としていた。

個人消費が前期比0.5%増から0.3%増に下振れしたのが大きい。速報値で未反映だった22年12月分の統計を織り込み、外食や宿泊などのサービスや自動車などの耐久財が下振れした。公共投資は0.3%減に、輸出は1.5%増にそれぞれ速報値から上方修正し、設備投資は0.5%減で変化はなかった。

マイナス成長だった22年7〜9月期の後のゼロ成長は日本経済が回復軌道に乗り切れていない現状を印象づける。10〜12月期のGDP水準をコロナ前と比較すると、19年10〜12月期を上回ったものの19年平均には1%届かない。

22年の日本経済は四半期ごとに一進一退を繰り返した。この間、比較的堅調だった内需は10〜12月期に5四半期ぶりのマイナス寄与に転じた。

背景には同年後半に加速した物価高がある。消費者物価上昇率は3%台後半から4%台となり、生活必需品の値上がりは消費者心理を冷え込ませた。全国旅行支援といったプラス材料があっても、食品などの非耐久財が3四半期連続でマイナスに沈んだ。

設備投資も3四半期ぶりにマイナスとなった。デジタル化需要などで高水準で推移してきたが、世界経済の減速懸念を受けて製造業に一服感が出ている。

第一生命経済研究所の新家義貴氏は「景気は当面、停滞感の強い状態が続く可能性が高い」と語る。23年1〜3月期の成長率もゼロ%台と予想する。内需や訪日外国人(インバウンド)需要の回復を見込むものの、輸出の下振れ懸念は強い。

米欧は利上げで減速しそうだ。国際通貨基金(IMF)の成長率予測で23年の米国は1.4%、ユーロ圏は0.7%にとどまる。中国の回復をプラス材料としつつも、海外経済の減速は輸出減を通じて日本経済に影響を及ぼす。

すでに日本の輸出は22年10月をピークに減り始めている。内閣府の輸出数量指数は23年1月に20年夏の水準まで落ち込んでいる。米国と中国向けの減少が大きい。

鉱工業生産指数は1月に3カ月ぶりのマイナスだった。世界的な需要減で半導体関連が弱含む。

さえない企業部門を映し、内閣府が算出する景気動向指数は1月に前月比3.0ポイント下落した。コロナ禍初期の20年5月以来の下落幅だった。生産や輸出のほか、設備投資向けの投資財出荷、耐久消費財出荷の項目も落ち込んでいる。機械的に算出する同指数の景気の基調判断は22年12月から「足踏み」としている。

米国ではインフレ抑制が進まず、利上げを再加速させる観測も出てきた。米経済が軟着陸できなければ、日本経済へのダメージも大きくなる。

国内の消費者物価は2月以降、政策効果で統計上の上昇率は抑えられる見通しだ。みずほリサーチ&テクノロジーズの酒井才介氏は「23年前半まで上昇率は3%前後で推移し、物価高が家計の重荷になる状況は続く」と指摘する。外需の下押し圧力が強まるなか、内需で日本経済を支えるには春季労使交渉などでの賃上げが欠かせない。

2.国民経済計算

日本のGDPは世界3位(1位は米国、2位は中国)であること、そして上記報道のようにGDPの成長率がゼロであることなど、国家の経済を図る指標としてGDPが使われます。そこで、GDPとは何かについてみておきたいと思います。

GDPや可処分所得、デフレーターなどマクロ経済のデータを集計する仕事は「国民経済計算」と呼ばれ、日本では内閣府がこの作業に従事しています。

国民経済計算は一国の経済の状態を知る上で、おそらく最も多くの経済情報を提供してきました。たとえば、戦後の日本経済発展の歴史をたどる場合、必ずGDPの水準がどのように変動したかということが問題になります。

GDP統計は一部の批判にもあるように、国民の生活水準のすべてを記述するものではありません。公害や自然環境の悪化が人々の実質的な生活水準を引き下げたとしても、GDP統計はそのことを正確に測ることはできませんし、時には公害産業の成長によるGDPの増大という、真の生活水準とは逆の向きをした情報を作り出すことさえあります。

しかし、GDPのもつもろもろの不備や欠点にもかかわらず、国民経済のパフォーマンスについての情報としては、国民経済計算に勝るものはないと考えられています。とりわけ、政府が的確な経済政策をとるうえで、国民経済計算は不可欠とされています。

実際、GDPや国民所得を把握することなしには、景気が良いのか悪いのかという判断すらおぼつかないことになります。また、ビジネスマンが投資や雇用の決定を下す際にも、GDP統計は、需要動向についての重要な指標の役目を果たしています。

まず、GDP(国内総生産/Gross Domestic Product)はどのように定義されているか、ということから見ていきます。国内総生産は、ある一定期間(1年、もしくは四半期単位で測られる)に、分析の対象とされる「国内経済において(Domestic)「生産された(Product)」、すべての財・サービスの付加価値額の「総額(Gross)」であると定義されます。

ここで注意すべき点が3つあります。まず、「国内経済において」という部分です。国民経済計算をあらわす用語として、国内(Domesitc)と国民(Nation)の2種類の概念があることを知っておく必要があります。

前者の「国内」は、日本人によるものであれ、外国人によるものであれ、とにかく、日本国内で生産された価値の統計であり、後者の「国民」は、所得が生み出される場所が国内であれ国外であれ、日本人の所得として計上されるものはすべて含まれます。(もう少し正確に言うと、Nationの場合は日本の居住者が生み出した価値になります。そのため、日本人である必要はなく、日本に6カ月以上居住している個人が海外で稼ぐ所得は、国籍に関わらず日本のGNPに計上されます。その代わり、日本人であっても海外に2年以上居住している個人は日本の非居住者扱いとなるため、その人が稼いだ所得はNationの対象とはなりません。

GDPは国内総生産ですので、例えば、日本を例にすると「日本国内で」という意味合いになります。したがって、日本企業の海外法人の経済活動や、日本人が海外で得た所得などは日本のGDP統計の対象外となり、一方、海外企業の日本法人の経済活動や、外国人の日本における所得は、日本のGDP統計の対象となります。

現在ではそれほど使われなくなりましたが、かつては国民経済計算の中心となる概念は、国民総生産(GDP)ではなく、国民総生産(GNP:Gross National Product)でした。ただ、国内景気(日本であれば日本経済)の動向をみるのであれば、その国の国民であれ、外国人であれ、国内におけるすべての経済主体による経済活動を対象にした方が好都合なことが多いため、「国民」総生産(GNP)に代わって「国内」総生産(GDP)の統計が重視されるようになりました。

もっとも、過去の経済動向などを調べるさいに昔の資料をあたったりすると、GDPではなくGNPが登場してくることもあり得るので、GDPとGNPでは集計の対象が異なるということは理解しておいてください。

国内総生産の定義で注意すべき2つ目の点は、「生産された」の意味です。ここで「生産された」とは、各生産段階において「付加的に」生産されたという意味で使われています。付加的に生産された価値を付加価値と読んでいますが、国内総生産は単なる生産額の総計ではなく、各産業や各企業が作り出した付加価値の総計なのです。

それでは、「付加価値とはなにか」ということが問題になりますが、これは、企業などの生産主体が国内企業や外国企業などのほかの生産主体から購入した原材料、燃料、中間生産物などのすべての中間投入額を差し引いたものになります。つまり、GDPとはすべての生産主体が作り出した付加価値の合計ということです。

3.GDP計算の数値例

定義だけでは、なかなかイメージが湧きにくいので、例を用いて考えてみます。今、一つの例として、小麦を生産する農家、それを粉にする製粉所、その粉でパンを作る製パン会社、および燃料を提供する外国の石油会社のみからなる簡単な経済を考えます。

ある年の農家、製粉所、製パン会社の生産活動に要した石油の購入(輸入)金額は、それぞれ5兆円、10兆円、15兆円でした。

まず、農家は、その年の小麦生産量をすべて製粉所に売却し、20兆円を売り上げたとします。農家の中間投入としては、肥料や除草剤のようなものが考えられますが、ここでは簡単化のために中間投入をゼロとしています。したがって、この農家の付加価値は15兆円です。

次に、製粉所は、輸入した石油と農家から買った小麦粉を中間投入として、40兆円の小麦粉を作り、それをすべて製パン会社に売りました。したがって、製粉所の作り出した付加価値は40兆円の売り上げから、農家への支払い分20兆円と、石油代金10兆円を差し引いた10兆円ということになります。

最後に製パン会社は、輸入した石油と製粉所から買った小麦粉からパンを製造し、それを80兆円で消費者に売り渡したとします。製パン会社の付加価値への支払いが40兆円、そして石油代が15兆円ですから、製パン会社の付加価値はその差額の25兆円になります。

さて、この経済のGDPはいくらになるでしょうか。

この経済の国内での生産額の合計は、20兆円(農家)+40兆円(製粉所)+80兆円(製パン会社)で計140兆円になります。このとき、農家、製粉所、製パン会社が付加価値として自ら作り出した「価値」は、先に見たように、農家、製粉所、製パン会社がそれぞれ15兆円、10兆円、25兆円でした。

したがって、この年のGDPはそれらの合計、50兆円ということになります。つまり、生産額の合計-中間投入の合計-石油輸入の合計=GDPになるのです。もちろん現実の経済は、無数の生産主体がずっと複雑な相互依存関係のもとで生産活動を行っていますから、計算ははるかに複雑になりますが、基本的には、このようにして算出された付加価値を、すべての生産主体について合計すればGDPが得られます。

ところで、このような簡単な計算例からもいくつかの興味深いことが発見できます。第1に、全ての生産額を単純に合計してしまうと、外国の石油企業の石油企業の生産活動の結果(ここでは5兆+10兆+15兆=30兆円)をも含めて計算してしまうことになり、その経済の「国内」での経済活動の指標としては好ましくありません。

第2に、生産額の合計である140兆円は、農家と製麺所の生産額を2回ずつダブって計算しています。製粉所の生産額40兆円のうち、20兆円は農家の生産額としてすでに一度勘定した分であり、製パン会社の生産額80兆円のうち40兆円分は、製粉所の生産額としてやはりすでに勘定したものです。つまり、合計60兆円にのぼる部分(中間投入)は二重に計算していることになります。

単純に生産額を合計してしまうと、このような二重計算を含む金額になってしまい、各生産主体がどの程度「付加的な」価値の生産に貢献したかを示す指標として不適当といわなければなりません。

第3に、「経済活動は究極的には消費者の欲求を満足するためにある」とすれば、GDPは、最終消費財であるパンの総価値80兆円のうち、石油輸入分30兆円は、実は海外で作り出された価値であるということを忘れてはなりません。

なるほど、80兆円の価値をもつパンではありますが、そのうち30兆円は石油産出国によって作り出されたものですから、この30兆円については、石油産出国の付加価値として計算されます。この経済の国内では、あくまでも付加的には50兆円しか価値を作り出していないという点に注意が必要です。

4.「グロス」と「ネット」

国内総生産を定義する際に留意すべき3つ目の点として、付加価値の総額として国内総生産を定義する際の「総」(Gorss)の意味について触れておく必要があります。「総」の反対の意味に使われる用語は、国民経済計算では「純」(Net)です。「純」という場合には、生産をする際に使用する機械、工具、プラントなどの既存の資本ストックに対して、その使用料(会計上の用語では減価償却、国民経済計算では固定資本減耗と呼んでいる)を控除した金額を指します。

生産するときに、機械など資本ストックを使うとそれだけ摩耗し、価値が低下しますが、国内総生産においては、その部分(固定資本減耗分)を控除する前の値を使っているのです。固定資本減耗分を控除したものを、国内純生産(NDP:Net Domestic Product)といいます。すなわち、

国内純生産(NDP)=国内総生産(GDP)-固定資本減耗

になります。

ある一定期間内に作られた生産物の価値を問題にしようとすれば、いまの説明であったように、固定資本減耗分は本来差し引いておくべきでしょう。なぜなら、その期間中に、国民経済的な観点からみて、固定資本の減耗分に相当する価値が失われたわけですから、付加価値の合計から固定資本減耗分の合計を控除したものが、その期間に作られた真の(ネットの)付加価値にあたると考えられるからです。

しかし、固定資本が一定期間内にどれだけ減価したかということを正確に、かつ迅速に推計するのには、かなりの時間を要します。また、時間をかけても正確に推定することが困難な場合もあり、その結果、推計に恣意性が入る恐れがあります。そのため、GDPに占める固定資本減耗の割合が急激な変化を示すとは考えられない短期では、国民経済のおおまかな動向を知る上では、固定資本減耗を計算しなくてもよいGDPの推計で十分であると考えられています。

以上の説明のおいて、国内総生産は「国内における各生産主体の付加価値の総計」と定義されることが分かりました。ところで、企業などの生産主体が作る付加価値額は、一国経済のなかでどのように配分され、また消費されるのかというのは興味のある点です。というのは、全ての経済活動は究極的には必ず誰かの満足(経済学ではしばしば「効用」という言葉を使う)を引き上げるために行われており、その成果は必ず誰かに帰着すると考えられるからです。

5.三面等価の原則

先述の例では、農家が15兆円、製粉所が10兆円、製パン会社が25兆円の所得を得たことになっていました。しかし、農家でも農地を借りている場合には、地主に地代をいくらか支払う必要があるでしょう。製粉所でも、従業員を雇っていれば、賃金を支払う必要があります。製パン会社が株式会社であれば、従業員への賃金支払いのほかに、株主への配当も必要ですし、借金があれば利息を支払わねばなりません。そのほか、役員報酬や租税の支払いもあれば、留保利潤として会社に残る部分もあります。いずれにしても、「生産された付加価値は必ず誰かに分配されることになるのです。重要なことは、付加価値の合計として計上されたGDPは必ず、政府、家計、企業のいずれかの主体に分配されつくすという点です。

すなわち、【GDP=家計の収入+企業の収入+政府の収入】ということです。

実際の国民経済計算では、この関係を以下のように記します。

GDP=雇用者報酬+営業余剰・混合所得+固定資本減耗+生産・輸入品に課される税-補助金

ここで、雇用者報酬とは、「賃金・俸給」と「雇い主の社会負担(年金や社会保険の会社負担分など)」からなり、主として家計部門の所得となります。

雇用者報酬として家計に分配された所得のうち、一部は所得税や社会保険料として政府に収められ、政府の収入となります。

営業余剰・混合所得は、企業部門の営業活動の余剰として発生するのですが、これは利子、配当、賃貸料など「生産要素用役」への報酬として家計などへ分配されるほか、法人税として政府にも分配され、残余の部分は企業内部に蓄積されます。

固定資本減耗は、期間中に減価した資本財価値にあたり、いわゆる「課税所得」ではなく、したがって税金の対象にもなりませんが、現実には企業の手元に残ります。

「生産・輸入品に課される税-補助金」は、直接税(所得税、法人税など)以外の政府の受け取り(消費税・関税など)から、政府の支払いである補助金を引いた純租税収入を指します。

以上の説明で明らかなとおり、生産されたGDPは、家計、企業、政府のいずれかの部門に分配され、所得となるのです。すなわち、生産面からみたGDP=分配面(もしくは所得面)からみたGDPという恒等関係が成立します。

さらに、もう一歩議論を進めると、この分配された国内総生産がどのように使われるのか、という「支出面」の問題に行きつきます。家計や企業や政府が、国内で支出するということは、国内で財やサービスを需要するということですので、「支出面」から見たGDPは「需要面」からみたGDPとも呼ばれます。

GDPを支出面からとらえるということは、各経済主体が受け取った分配所得をどう使のかということを考えると同時に、海外とのやり取りも考える必要が出てきます。例えば、家計の支出は個人消費や住宅投資ですし、企業の支出は設備投資や在庫投資、政府の支出は公共投資や政府消費であったりするわけです。なお、これらの支出の中には、輸入品も含まれます。

また、国内で作り出されたものに対する海外部門からの需要は輸出となります。こう考えると、国内で作り出されたものに対する需要の合計(総需要)は、次のようにあらわせます。

総需要=個人消費+住宅投資+設備投資+在庫投資+公共投資+政府消費+輸出

この中で、輸出は海外による需要ですので、「外需」とも呼ばれます。また、それ以外の項目(個人消費、住宅投資、設備投資、在庫投資、公共投資、政府消費)は、国内の需要ということで「内需」と呼ばれます。

さて、総需要は以上のようにあらわせますが、次にこれに対応する供給(総供給)を考えてみましょう。上記の需要に対応する供給は、国内で作り出された財・サービスである国内総生産(GDP)に、海外からの輸入品を加えたものが当てられます。家計などの各経済主体はかならずしも国内で生産されたものだけを需要するわけではないからです。この時、(総供給)=(総需要)となるとすると、次のような関係が成り立ちます。

GDP+輸入=個人消費+住宅投資+設備投資+在庫投資+公共投資+政府消費+輸出

ここで、輸入を右辺に移項すると、以下のようになります。

GDP=個人消費+住宅投資+設備投資+在庫投資+公共投資+政府消費+輸出ー輸入

となります。これが支出面からみたGDPの式です。同じことの言い換えですが、国民経済計算の用語を用いると、以下のように表します。

GDP=民間最終支出+政府最終支出+総資本形成+財貨・サービスの純輸出

ここまで国内総生産を生産面、分配面、支出面からそれぞれみてきましたが、当然のことながら、同じものを異なる側面からみただけなので、この三者はすべて等しい、つまり等価となります。この原則を「三面等価の原則」といいます。

6.日本経済における三面等価

それではここで、最近の国民経済計算の数字を取り上げて、生産面、分配面、支出面からみたGDPの様子を確かめておきたいと思います。

(1)生産面からみた国内総生産

生産面からみた国内総生産は、内閣府「国民経済計算活動別国内総生産」(暦年ベース)という表にまとめられています。産業別にみた各生産主体の付加価値がこの表によってわかるわけですが、2021年(暦年)のデータを上記表の(a)にかかげました。

表に記載の通り、わが国において最大の付加価値額を生み出している産業は製造業で、2021年は112.5兆円、GDP全体の20%を占めています。製造業の中では化学、はん用・生産用・業務用機械、輸送用機器といった業種が大きな比重を占めています。

製造業以外の業種では、卸売・小売業、不動産業などが多額の付加価値を生み出しています。業種別にみた付加価値額を合計すると小計欄にある550兆円ですが、これに、業種別ではなく一括で計上されている「輸入品に課される税・関税」を加え、同じく一括計上されている「総資本形成に係る消費税」を引き、集計上のテクニカルな要因による「統計上の不突合」を調整すると、生産面からみたGDP(549兆円)が算出されます。

(2)分配面から見た国内総生産

上記表の(b)2021年(暦年)の国内総生産を分配面からまとめてみたものです。この表からもわかる通り、分配面からみてもGDPは549兆円となり、生産面からみたGDPに一致します。この分配面からみたGDPが一致するのは、ごく自然なことです。なぜなら、各生産者が作り出す付加価値は、必ず上記表の(b)の項目1~4のどれかに分配されるからです。

分配面からみたGDPのなかでは、家計に分配される「雇用者報酬」が288兆円と圧倒的に大きく、企業の取り分である「営業余剰・混合所得」の76兆円、「固定資本減耗」の138兆円を大きく上回ります。「固定資本減耗」が計上されているのは、GDPが総(Gross)の概念であるからというのは先にみたとおりです。

固定資本減耗は(実際に資金が分配されるわけではありませんが)固定資本の所有者に分配されたものとして計上されるのです。あと、政府部門への分配として「生産・輸入品に課される税」が計上され、逆に政府の取り分を減らす要因である「補助金」が控除されます。最後に「統計上の不突合」が調整されて、最終的に分配面からみたGDP(549兆円)が算出されます。

分配面からみた国内総生産は、分配された所得の合計ということから、国内総所得(GDI:Gross Domestic Income)とも呼ばれます。

なお、国内総生産(=国内総所得)から固定資本減耗と「間接税ー補助金」を除いたもの(雇用者報酬と営業余剰・混合所得の和)に、海外からの純要素所得(海外からの雇用者所得の純額と海外からの財産所得の純額)を加えたものを「要素費用表示の国民所得」または、単に「国民所得」(NI:National Income)と呼んでいます。まとめると以下のようになります。

NI=GDP-{固定資本減耗+(間接税ー補助金)}+海外からの純要素所得 =雇用者報酬+営業余剰+海外からの純要素所得

国民所得は日本の国民がどれだけ稼ぎだしたかを示しており、2021年NIは396兆円となっています。

(3)支出面からみた国内総生産

最後に、支出面からみた国内総生産(=国内総支出)をみてみましょう。(上記表の(c))支出面から見たGDPを構成する需要項目の中で最も大きいのは、個人消費(民間最終消費支出)366兆円で、GDPの60%を越えます。

また、近年では、社会保障費の政府負担の増加もあって、政府最終消費支出の額も大きなものとなっています。支出面からみた国内総生産の合計も、やはり前と同じ549兆円となっており、国民経済計算においては、確かに国内総生産の三面等価の原則が成り立っていることが確認できます。

7. GDPから見る日本の課題

ここまでGDPをみてきました。三面等価の原則から、生産面、分配面、支出面は等価になります。生産面が成長すれば、他の二つも膨らみます。

そこから、分配面が伸びても他の二つも膨らむことが分かります分配面で一番大きいのが雇用者報酬です。つまり、賃金が伸びない日本は分配面で最も大きな部門が伸びませんので、GDPの成長が起きにくいということになります。

また、支出面からみた場合は、民間最終支出、つまり個人消費が2021年の場合は67%もありますから、ここが伸びなければGDPは伸びないということになります。

日本のGDPが向上しない原因は、消費者の収入(大半が給与所得)が横這いの中で消費税や所得税、厚生年金保険料などを上げたために可処分所得が減り、市場に流通するマネーが減っていることにあります。

現在、賃金上昇を政府が民間へ要請するという事態となっていますが、賃金が上がらなければ、個人消費が伸びず、GDPが伸びないという事情があるのです。

しかし、ただ賃金上昇を政府が求めたところで、大企業は要請に応えられるかもしれませんが、中小企業はそうはいきません。しかも、日本の雇用の70%は中小企業です。現在の日本の課題は、中小企業が数多く、雇用の中心となっているため、政府が要請したところで、簡単には賃金を上げることはできないということです。

さらには、生産年齢人口が減少しており、また、労働人口もピークに達しています。働き手が減り、さらに消費も減少する可能性が大です。そこから見えるのは、GDPが大きく伸びるのは今後は難しいということです。

ここから見えてくるのは、日本はGDPの総額を上げることはなかなか難しくなりますので、1人当たりGDPの向上を目指すことでしょう。そのために大切なことが生産性の向上。ここが、日本の目指す最大ポイントでしょう。

未来創造パートナー 宮野宏樹

【日経新聞から学ぶ】

自分が関心があることを多くの人にもシェアすることで、より広く世の中を動きを知っていただきたいと思い、執筆しております。もし、よろしければ、サポートお願いします!サポートしていただいたものは、より記事の質を上げるために使わせていただきますm(__)m