海に迷えば

こんなに「書かないと進めない」と思ったのは久しぶりだった。誰かへの恋文として書き溜めた文字列もあったけれど、あのひとを巡るこの一連の文章は本来、「あのひとがどれほどいい男かを、この町の美しさや愛しさとともに書き残しておきたい」という衝動に揺られて書き始めたものだったから、いつしか己の感情の鎮静化のための文章に転んでいることに戸惑う。けれどいつの日も、「書かなければよかった」と思ったことは一度もない。書いておいてよかった。あの刹那のあのひとの表情も、あの夜のわたしの感情の機微も、言葉にしたから今もまだこんなにも鮮やかだ。

「居場所」というものを、長らく感じられないままに生きている。あのひとがわたしのそういうところを「帰属感がない」と評したのだとしたら、それは結構残酷なことかもしれなかった。いつもわたしは宙に浮いていて、わたしの感情は誰からも受け取られない。誰からも受け取られない感情に価値はない。わたしの根源的な不安は、たぶんこのあたりに根差している。ここかもしれない、このひとの隣かもしれない、と思うことはあっても、それは些細なことで容易く揺らぐ。

おずおずと張りかけた根がそうして引きちぎられる痛みや喪失にわたしはもううまく耐えることができないので、だからこそ瞬間の記憶だけを抱いた浮草でいるのだろう。わたしはその一夜、あのひとの瞳にたしかにわたしが映っているということに安心し、わたしへの触れかたを知っている指先に安心し、わたしのためだけに紡がれる言葉に安心し、わたしの名前が呼ばれることに安心する。そして、それ以上は期待しない。

わたしは「あなたがわたしにくれたものが嬉しかった」を並べて、今日も寂しさの答え合わせをしている。あの瞬間、そこにはあのひとがいて、あのひとの肌の温もりも感情も言葉も、疑いなくわたし自身に向けられたものであったというそういう記憶が、わたしを生かしている。わたしはその記憶を永遠にするために書いている。あのひとがわたしにくれた記憶は、長く尾を引いてわたしをあたためつづけてくれたので、わたしはとても、救われていた。

***

自分自身の身体的快楽を追求しないままにわたしに触れる相手、というものに最近傾倒しがちだなと思う。不惑を越えたころに出会った男たちがそろそろ知命に差し掛かろうとしているという単純な時間の経過による機能の変遷だけでは、たぶんこの収斂を説明しきれない。相手がわたしに欲情することに安心してきたわたしは、挿れられなかったり射精に至らなかったりすることにたしかな虚しさとプライドの擦過傷を感じてはいるのだけれど、それ以上になにかが癒える。それで癒えてしまうのはおそらくわたしのなかの、「いちばん恥ずかしいところを受け入れてもらいたい」というどこまでも身勝手な感情がかつて受け入れられなかったときの痛みなのだろう。

射精を揺るがないゴールに据えたセックスがいつもどこか寂しかったのは、相手がその瞬間わたしを置き去りにするように感じてしまうからかもしれない。いつも頑なに目を逸らして、からだの上の相手のことなどろくすっぽ見てこなかったくせにわたしは、置き去りにされるのが寂しいのだ。翻って、相手が終わらない限りは、わたしたちはどこへも行かなくていい。ただお互いの身体をこの場所に縫い留めていればそれでいい。どこへも行かないあのひとは、わたしを置き去りにしない。相変わらず我ながら笑えるくらい理路の接続が自分本位で、「セックスをメタ認知することは君を不幸にする」と言ったひとが過去にいたけれどまあそうかもしれないな、とぼんやりと思う。

自分の身体に触れるときにあのひとの写真を見ながら名前を呼ぶようになってそろそろ2か月経つけれど、もしかしたらわたしはあのひととなら、ベッドの上で目を開けられるかもしれない。あのひとの顔なら見られるかもしれない。 「相手に抱かれるわたし」にだけ欲情するのではなくて、「わたしを抱く相手」にも欲情できるかもしれない。相手の顔を見られないのは、不安だからかもしれない。

あのひとに抱かれて嬉しかったのは、不安を感じなかったからだ。濡れたキスも、優しい指先も、肌の湿度も、どこにもわたしを傷つけるものはなかった。あのひとの目はいつも、ちゃんとわたしを見ている。あのひとの腕はいつも、逃げかかるわたしを捕まえるのではなくてただわたしのための型を用意してくれているような気がするから、わたしは安心してそこに収まって委ねていていいのだと思えた。強引さは一切なく、ただ波のように、あのひとはわたしを洗ってゆく。

今回こんなにもあのひとにぜんぶもっていかれてしまったのは、心を抱かれたのが随分と久しぶりだったからかもしれない。というかわたしはもしかしたら、あのひと以外にそういう抱かれかたをしたことがないのかもしれない。心を抱こうとしてきたひとに差し出せなかったことは何度かあるけれど。

***

京都の雑貨屋さんで誰かが買ってくれたキーホルダーだとか、誕生日に誰かがくれた置時計だとか、一筆箋にさらりとしたためられたあのひとからのメッセージだとか、かつてのわたしを支えたものたちをひとつずつひとつずつ、祈るように手放していった時期があった。結婚して引っ越して、たとえ永続しなくとも、1対1の関係に賭けてみたいと思った時期だった。もらってから一年枕元にピンで留めていたあのひとからの一筆箋も、そのタイミングで意を決して捨てた。捨てなければよかった、と思うし、せめて捨てる前に写真を撮っておいてよかった、とも思う。あれは、誰かがその瞬間わたしに向けた感情の、まさに象徴だった。写真は何度も見返している。あのひとの書く字が好きだ。癸丑の男の磊落さの裏のセンシティブさがよく分かる、わりと繊細で内省的な字を書くひとだ。わたしの癸要素が共鳴するのだろうか、などと考えかけて、埒もない共通項を探そうとするのはやめよう、と思う。

1年以上時間をおいてから振り返ってみて思うのだけれど、結婚とセックスレスと離婚という一連の体験は、こと性愛という文脈においては、結局わたしにトラウマと傷と認知の歪みを増やしただけのような気がする。たしかに幸せだと感じたまっとうな瞬間も多くあったものの、関係性を永続させられないならばそれは結局のところその場限りのやさしさとなにが違うのか、わたしには分からなくなってしまった。だって、いつか裏返ってしまう。あの日々をたしかに幸せだったものとして感受したし記述したし記憶していたいのだけれど、だって、変わってしまったじゃないか、と思う。

どうして変わってしまったのか、あのひとに話すつもりで言葉を選べば案外素直な気持ちが吐けるもので、「飽きられてしまったの。わたしが好きになりすぎて、ぜんぶほしくなってしまったしぜんぶ受け取ってほしくなってしまったから」に尽きるのだろう。あのひとに対するくらいの期待値でいられれば、きっとよかったのだろう。

守るものも帰る場所もあるひとでも、そのひとの心のなかに、どんなに狭くてもいいからわたしだけの場所があることを尊ぼうとしてきたし、それがたとえば永続するならばそのことにこそ価値があるのではないかと、変化に裏切られるのが苦手なわたしは思ってしまうのだ。

***

最近心の中にちいさなあのひとを巣食わせていて、自分の本音が自分でも分からなくなってしまったとき、あのひとに話すつもりで語り始めてみる。そうして紡ぎ出されるのは、わたしのいちばん無防備な剥き出しの感情そのままで、それは案外に、そこまで醜悪でもなかったりすることに自分で驚く。わたしは自分の感情をもっと醜いものだと思いつづけてきたし、元夫に拒絶されたことでその認識は随分といびつに強化されてしまったのだろう。

あのひとの前でしか素直になれないのなら、心の中にあのひとを取り込んでしまえばいい。あのひとに語りつづけていれば、わたしはわたしを否定も拒絶もしないで済む。あまりそんなつもりはなかったのだけれど、もしかしたらわたしはわたし自身のいちばんやわらかな部分を、セルフネグレクトしつづけてきたのかもしれなかった。

あのひとはいつも、わたしの剝き出しの肌を肯定してくれる。昔の恋人との性的な熱量の差異が苦しかったころ、あのひとはわたしを骨の髄まで蕩かして、乱れに乱れたわたしを「あたりまえのことだよ」と抱き留めてくれた。わたしはもう随分長らく、そのことばを抱きしめて生きている。あのひとがくれたことばはいつも、身体のうちからわたしを支えてくれる。心と身体と、いずれもわたしで分かちがたいものだから、どちらかを愛されないことにわたしはたぶん耐えられない。心だけを愛されることは、身体だけを必要とされることと同じくらいに、わたしを寂しくさせる。

昔好きだったひとにも随分甘えていたけれど、ここまで素直にはなれなかったな、と思い返す。あのころのわたしが若かったせいもあるし、ある意味きちんと線引きをしてくれる相手でもあったのだろう。あのひとのやさしさには、最近節度がない。落ち着かせようとしているのか壊そうとしているのか、なにも考えていないのか、もう解釈する気力もなくなってただそのやさしさに洗われている。依存させたいのかと疑ってみたくもなるけれど、たぶんあのひとはそういう拗らせかたはしていない。

今回はどうしようもなく甘えてしまっているけれど、わたしは本来はこんな女ではないのだ。でも、こんな女でいたかった、は事実だ。ほんとうは、生まれたての雛鳥のように馬鹿みたいにあのひとのうしろをついていきたかった。あのひとに世話を焼かれながら生きて死にたかった。あのひとの「大好きだよ」が、決してそこまでを含意してはいないことも分かってはいるのだけれど。

あのひとはたぶん、わたしのレジリエンスを信じている。わたしがいつか飛び立つからこそ、それまでは際限なくわたしを甘やかす。世界で少なくともあのひとだけは、わたしのいちばんのコンプレックスを過不足なく知ったうえで受け止めて、わたしがまた自分の羽で飛び立つと信じてくれているのだと思えるから、わたしも頑張らないとな、と改めて胸を張る。こう思えるようになるまでが、今回は、長かった。

***

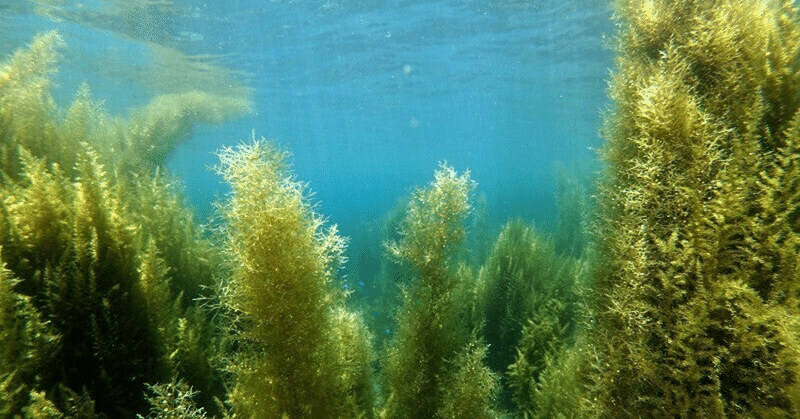

あのひとの「好き」は海より広い包容力から発された芒洋とした全肯定の「好き」だから、わたしはにっこり笑って、「海に身を浸しているのは気持ちいい」という意味合いの「好き」を返す。あのひとは、わたしの折々の「好き」の構成要素と質感をたぶん常に正確に理解している。わたしが猜疑心まみれだった夜の「好き」が、流されるままに吐いた言葉でしかなかったことも、わたしが自制心を失くしかけた夜の「好き」が、もう少し切実ないろを孕んでしまっていたことも。

「好き」などという感情をもうとうに忘れてしまって擬態しかできないくせに、「好かれたい」だけが残っていてわたしは今日も好意を強請るだけの動物だ。けれどその先の「愛されたい」はもう長らく思ったことがなかった。そんなに重たい感情はもらったところで受け止められなかった。苦しくなってしまうから、いちばんほしいものまで掘り起こさないでほしい。オブラートに包んだ好意を投げ合って、薄氷を踏むような遊びが楽しいのに、あのひとがいきなり爆速で踏み越えてくるから動揺してしまった、ただそれだけだ。泣いて泣いて、忘れない。わたしはこの記憶もちゃんと磨き上げて珠にする。呼んでくれた名前も、伝えてくれた言葉も、やさしさも温もりもぜんぶ持っていく。

あのひとのことを考えると泣けてしまうのは、その芒洋とした海がわたしを決して拒まないからだ。わたしがわたしを見失わない限り、どんなわたしであってもその懐に抱いてくれると信じられるから、まずは素直に傷ついてもいいしどこまで弱くなってもいいと思える。念のため付言しておくと、わたしが男を海に喩えるのは、最大級の賛辞だ。

わたしのほうは何度も何度もお守りのようにやりとりを見返して、1日1通と決めて返信しているのに、あのひとの既読と返信はいつもいやになるほど早い。わたしの隣にいるときにはすこしもスマホを見ないひとなのを知っているから、そこに何らかの感情を仮託したくなる。こうやってすべてを好意的に解釈して狂っていくのだろう。あのひとがメッセージをくれる瞬間、ああそこにまだわたしの場所はあるのだ、と思えて嬉しい。時間の無駄なのは自覚しているから、できればこれ以上沼の水位を深くしないでほしい。

父親に日常を報告するような気持ちでメッセージを送っているけれど、普通の娘が父親とどんなやりとりをするのか、わたしはよく知らない。この町の海の夕景とともに、「やっぱりここでしか息ができない」とメッセージを零したら、「澪ちゃんは海に溶けているね」と返されて、わたしの「透明になりたい」が見抜かれているなと笑ってしまった。承認を求める自意識も温もりを求める身体もすべて手放してしまいたい。今そうであれているとは思わないけれど、そうありたいと希うわたしを掬い上げてくれるあのひとはいつもやさしい。あのひとはたぶんもうわたしを呼ぶときさん付けに戻らないし、わたしはこれから先もずっと、あのひとのくちが「澪ちゃん」ということばを発するたびに、どうしようもなく嬉しそうな顔をしてしまうのだろう。

そういえば昔からわたしは、嬉しそうな顔をするのが得意だった。いつもその場で求められる表情を的確に纏っていた。けれど、あのひとの前では、期待はしていたけれども決して演技ではなかったと思う。

「身体も意識も、外界との境界が薄れ、混ざり溶け合う感覚」とあのひとが海に身を浸しているときの状態を言語化したそれは、わたしがあのひとに抱かれるときに感じている感覚そのものだった。あのひとに抱かれていると、なんだか滲むような感覚があって、このまま溶けてしまえたらいいのに、と思う。「溶け合ってしまえたらいいのに」という恋情のベクトルとはやや違って、「なにもかも手放してしまいたい」という自我の瓦解に近いその感覚は、わたしにとっては純粋な解放だ。あのひとがわたしを形容することばを聞いているのが心地良い。あのひとが己の心を形容することばを聞かせてくれるのが嬉しい。「嬉しい」と言えるようになったのは、あのひとのおかげだ。嬉しいわたしにあのひとが嬉しそうでわたしも嬉しい。

意味のあることばのやりとりがうれしくてうれしくて、ああわたしはそれにも渇いていたのか、と思う。ことばの扱いが誠実な男のことが好きだ。たとえ女の扱いが誠実でなかったとしても。発する言葉のひとつひとつに場当たり的でない意味があるひとはとてもまれで、だからこそひとつひとつのメッセージが愛しいのだろう。

わたしはたぶん人間全般をうっすら嫌いでうっすら怖いと思っているのだけれど、あのひとといるときは怖くない。ぎちぎちに武装して虚勢を張っているわたしのソリッドすぎる輪郭が、あのひとといると、ちゃんと、溶ける。どうしてそんなに信用してしまっているのか分からない。これまでどれだけ好きだと思った相手にも、どれだけ肌を合わせた相手にも、こんなふうにぜんぶひらいてしまいたいと思ったことはなかった。身体でもなく触れかたでもなく、強いて言えばあのひとの魂の輪郭のようなものが好きだ。あのひとは、揺らがぬ芯を持ち合わせているくせに、肌も精神も輪郭が淡い。その淡さに油断する。引きずられる。飲み込まれる。そして、それは、心地良い。

くちづけのあとも敬語を続ければあなたの森で迷わずに済む

お互いに敬語を続けていれば、迷わずに済んだのだろうか、と考えてみて、わたしは敬語のままでもきっと一直線に迷っていただろう、と思う。日常に揺られ、迷いながらもすこしずつ敬語に戻っていくわたしは、あのひとの森さえも包み込むこの町が、これから先も何度だってまたわたしたちを迷わせてくれると信じている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?