石井中明朝体の誕生について

■はじめに

写真植字機が大正末期の1924年に発明され、その8年後の1932年4月に開催された第四回発明博覧会で初めてその本格的な書体見本のカタログが配布されました。

そのカタログに載っていた書体は、明朝体、ゴシック体、楷書体、地紋記号で、カタログの最後に「新明朝書体の完成」と題して「現明朝体文字盤に更に改良を加えた新明朝体文字盤(石井中明朝体小かな)がほとんど完成したが、本説明書の植字に間に合わなかったのは大変遺憾である」(※1)との記載が石井茂吉氏よりありました。つまりそのカタログの明朝体は戦前、一般的に使用されていた「石井中明朝体小かな」の前身の明朝体だったのですが、その改良前明朝体は後に志茂太郎氏により「仮作明朝」と命名されるようになりました。

石井中明朝体小かなや仮作明朝などの明朝体の文字制作は「築地活版の12ポイント活字を四倍に引き伸ばし48ポイントに拡大してスミ入れをする」ということから始まっていて、石井中明朝体小かなよりも先に制作された仮作明朝は築地体12ポイント活字のデザインの要素がより多い書体となっていました。それよりさらに多くの築地体12ポイント活字のデザイン要素が含まれ、より古くに制作されたと推測できる別デザインの明朝体の文字盤がアサヒカメラに掲載されていましたので、その明朝体の再現文字盤を記事で掲載し、石井中明朝体小かなが完成するまでの変遷を追っていくこととしました。

※1 文字に生きる1975.11.11 付録カタログの要約

■原点は築地体12ポイント活字から

雑誌アステの記事のなかで大久保武氏は、1926年写真植字機研究所が石井氏の自宅兼米屋店舗の2階にできた当初、(工場を除き)所員はだれもおらず石井茂吉氏一人だった、とお話されています。(※2)

1929年共同印刷に納入された第1台目の写真植字機の文字盤を制作する際、石井氏は「始めから文字盤を何種類も作るわけにはいかず大きいものも小さいものも兼用できる中庸なものを最初に作るべきだと考えて、12ポイントを基準に」したそうです。

築地活版の12ポイント活字を4倍の48ポイントに青写真で拡大して、それを陸地測量部の四人の方にスミ入れをしてもらい、欠点があるものは石井氏が手を加えて文字盤は出来上がったそうです。(※3 )(※4)

翌年の1930年、工芸専科を卒業した大久保武氏と牛尾脩一氏が加わり写真植字機研究所は三人体制になりました。

印刷会社や印刷業界から「印刷したときに力が足りない」「文字の太さにかなりのムラがある」「ゴシック体や楷書体がない」との指摘を受け外部への書体制作の限界を感じ、書体制作が陸地測量部から三人体制に変わった時期でもありました。

大久保氏が明朝体を、牛尾氏がゴシック体を担当し、新聞紙大の大きさのガラス板に、築地活版の築地体12ポイント活字を4倍の48ポイントに拡大した活字を貼り、下からライトを当てて(拡大により)画線がぼろぼろになった画線を一字一字修正していく作業を、一日多くて20字ほどされていたそうです。

明朝体を担当した大久保氏はその作業で「従来の活字の明朝体は、縦の線が横の線に比べてかなり太くそれが美しいと言われていた。写植の写真処理の際、横線が細いとどうしてもとんでしまうので、横線を太く力づよさを出し、起筆の部分をはっきりと表現して、毛筆の起筆と終筆の感じを出す。これが石井明朝である」と学んだそうです。なお、石井氏が「季刊プリント1」でコメントしている「文字を拡大撮影し青焼きにして、それにスミを入れた」方法は使わなかったそうです。(※2)

※2 引用:アステ「特集明朝体」p102-104 石井明朝体事始 1984.6.6発行 リョービ印刷機販売株式会社

※3引用:「季刊プリント1」p27-28 1962.3.10発行 印刷出版研究所 (年号は「文字に生きる」を優先しました)

※4まだ大久保氏等が参加する前の1929年9月発行の印刷雑誌の記事(p3)「写真植字機械いよいよ実用となる」の「文字盤を作る迄の苦心」の中で、活字を引伸して青写真を撮り墨を入れて字母を描く、と既に青写真による墨入れが1929年時点で既に行われていたことがわかる記述があります。

■明朝体のボディの大きさについて

築地体12ポイント活字は本文としてのデザインが大変すばらしくその前身である築地体後期五号よりも活字自体の大きさが大きいため文字の修正作業もしやすい活字でした。

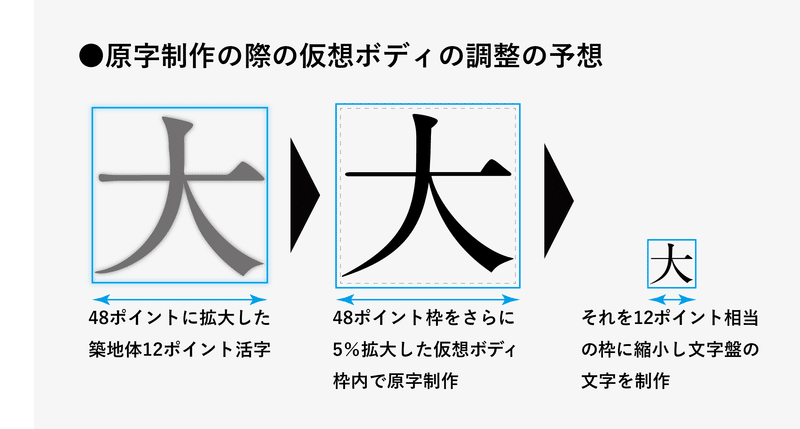

しかし多くの漢字の活字ボディに対する字面率が12ポイントギリギリと大きすぎたため、そのままの字面率で原字を作成すると、はらい、はね、点画などが非常に窮屈なデザインとなってしまいました。(筆者の推測ですが)その対策として48ポイントの枠に5%ほど大きい105%の仮想ボディ枠を設け、その枠の大きさの中に原字書き、その仮想ボディ枠を含めた大きさを元の12ポイント相当(1938年文字の大きさを「級数」と呼ぶようになってからは17級)の大きさに縮小し文字盤原盤を作成していったのではないでしょうか。(※5)

実際、多くの中明朝体の漢字や、特に仮名の大きさはのちに「小かな」と書体名がつくように、築地体12ポイントより小さめの作りとなっています。

※5 1929年9月発行の印刷雑誌の記事(p3)「写真植字機械いよいよ実用となる」の「文字の大きさは約十種に変化する」では、文字盤に収容されてある文字の大きさは十二ポイントの固定した大きさであってもレンズ筒の変更によってその文字は伸縮して上方の感光フィルムに写し出される仕掛けとなっている、と文字盤の文字の大きさが十二ポイント相当であることが記述されています。

■中明朝体のかなの変遷について

ここでは改良されるごとに変わっていった中明朝体の字形の変遷について、字形変化が顕著な仮名を中心に見ていきたいと思います。

1. 仮作前明朝体

制作時期は不明ですが、仮名は築地体12ポイント活字のデザイン要素が非常に多いため収容文字数273文字の分割文字盤として最初期に制作されたものと思われます。そのため後述の「仮作明朝」より以前に制作されていると推測されるので書体名を便宜「仮作前明朝体」としました。漢字の骨格は戦前の略字改定前の石井中明朝体とほとんど変わりませんが、横線の打ち込みないことや縦横の線の太さが違ってます。

アサヒカメラ1936年1月号に掲載されていますが、アサヒカメラの文字盤写真が不鮮明であったため下図はその再現文字盤を掲載しました。

(デジタル版は国立国会図書館内限定でも閲覧可能ですがそちらも低解像度となっています。)

かなは築地体12ポイント活字と似ていない石井氏独自のテイストのかな(「かけすずたとどなへまめもれ」)が見受けられます。

他の特色として、アンチック体の文字盤以外ではほとんど見ることのない濁点付の二の字点の記号があったり、棒引き仮名遣い用の長音記号があったりと過渡期を思わせる仕様となっています。

なお、漢字の骨格は先述のように石井中明朝体小かなとほぼ同じですから、雑誌アサヒカメラに掲載されていた文字盤図そのものは、「この雑誌の読者ために築地体12ポイント活字で新たに組んで再現されたものではない」と筆者は考えています。

2. 仮作明朝

「仮作前明朝体」の次に改良されて登場した明朝体が、1932年の第四回発明博覧会で配布されたカタログに見本として載っていた「仮作明朝」だと思われます。

この書体も制作時期が不明ですが、先述の仮作前明朝体より築地体12ポイント活字のデザイン要素が少なく、かなのデザインがより洗練されているので、仮作前明朝体を改良して制作された明朝体であることが推測できます。

仮作明朝を他に確認できる資料として「主婦之友16巻10号1932.9.8印刷」の裏表紙や「誰にも判る印刷物誂方の秘訣1930.12.20印刷」のp73の前頁(ページ数無し)がありそれらも参考にしています。

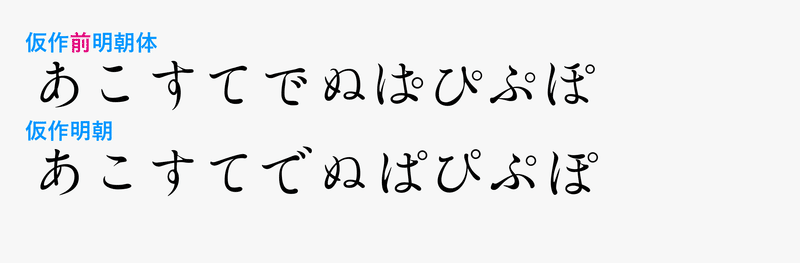

かなの改良部分は「あこすてでぬぱぴぷぽ」などで、築地体のデザイン要素の強いものを一般的なものに改良し、濁点半濁点の位置を右上に統一してあります。

3. 石井中明朝体小かなへの改良

先述のように仮作明朝作成後、写植機を納入した印刷会社や印刷業界からその書体は「印刷したときに力が足りない」「文字の太さにかなりのムラがある」等の指摘があったため、1930年から明朝体の横線に打ち込みを入れたり縦横幅の全面的に見直しをするなど「仮作明朝」にさらなる改良を加え、3年後の1933年「石井中明朝体小かな」を完成させました。かなのデザインは「しり」が変わり、「そぢつ」の傾きが補正されています。年代は定かではありませんが後の1941年までには「たな」の傾きも補正されています。

補足としてカタカナの改良も資料で確認できた字形は掲載しました。字形デザインの改良は濁点半濁点のみの改良も含めて「キクグケゲコゴザシズタダヂツニノハパラリル」が、傾きの補正は「アスセチテナフブプマミムモヤヲン」がされているように見受けられます。

下図は石井中明朝体小かな(戦前の略字改良前)の文字盤の再現画像です。

アサヒカメラの文字盤と比較できるよう同サイズで掲載しました。

明朝体変遷の記事の最後に、戦前の略字改良前の「石井中明朝体小かな」、石井中明朝体改良前の「仮作前明朝体」、その書体の基となった「築地体12ポイント活字」、その基となった「築地体後期五号仮名(大日本スクリーン復刻版)」の一覧と、別でかなが一部しかそろっていない「仮作明朝」と「仮作前明朝体(カタカナは資料がないので築地体12ポイント活字)」、「石井中明朝体小かな」を掲載しました。

■石井中明朝体小かなからさまざまな書体への発展

先述のように、仮作明朝を石井中明朝体小かなへ改良する時期には太ゴシック体の制作もはじまっていました。その骨格は石井中明朝体小かなを思わせる柔らかで優美なデザインとなっています。

またその後、石井中明朝体小かなの骨格を使用した「小見出しアンチック体」が1935年に、地図用文字として同じく中明朝体小かなの骨格を使用した「細ゴシック体」が1937年に、(縦横の線の太さが明朝体と逆のため)太ゴシック体の骨格を使用した「ファンテル体」が1938年に制作され、石井中明朝体小かなは戦前の写植書体の基礎を作り上げた大変重要な書体としての地位を築き上げることとなりました。

■築地体12ポイント活字のフリーのかなフォントを公開

「築地体12ポイント活字」は石井中明朝体の基となったとても美しい書体ですが、見本貼として資料がほとんど見受けられなためフリーのかなフォント「オールド築12かな」として掲載しました。添付の利用規定をご覧いただきご活用くださいませ。

更新履歴

V1.01「ヱヲ」の字形を修正しました。

V1.10 カタカナの太さのバラツキの修正と濁点の形状を見直し、「ピ」の半濁点の位置を一般的なものにしました。

V1.20 「〃」でくの字点を「仝」で濁点くの字点を出力するようにしました。縦幅を200%にしてご使用ください。数字0~9、記号()「」.を増やしました。

V1.30「ゑタヅピヱ」と数字7、濁点くの字点の字形を修正し、記号,+-×÷=を増やしました。「あ」の一画目のハネのアキがない字形を削除しました。

V1.31 数字の位置と1247の字形を修正しました。