比較レビュー:Overloud Rig Player vs STL ToneHub

最近ようやく現れはじめたソフトウェア版Kemper、つまりプロファイリングアンプ。ちょうどモデリングの限界を感じていたところだったのでOverloud TH-U内のRig Player、STL TonesのSTL ToneHubを比較しつつレビューしてみます。ちなみに素人がデモ版を2、3日いじっただけのファーストインプレッションなので真に受けずに自分でデモって下さい。

プロファイラーってなんやねん

前提としてプロファイラーはモデラーとは原理が違って、「演算によるアンプ内部のシミュレーション」ではなく、実機にテストトーンを流し、そのドライとウェットの差分をギターのドライに適用するもの。ちょうど「キャビシミュとキャビIR」とか「アルゴリズムリバーブとコンボリューションリバーブ」みたいな関係。厳密にはRig PlayerとToneHubにはKemperのようなプロファイリング機能はないので「IRアンプ」などと言った方が正しいかも。STLいわく「Tracing Amplifer」だけど、とりあえず今回はプロファイラーと呼びます。

シミュレーターとしての素性の良さ

(僕の言っている「素性」というのはこの記事の③のことです。)

両製品に共通して、その動作原理からも分かるようにアンプモデラーユーザーを常に悩ませる「デジタル臭さ」とは無縁で、Kemperを弾いたことがないのでかなり感動した。ハードウェアのFM3でさえ沢山のアンプモデルの中には質が悪いと感じるモデリングが少なからず混ざっていたけど、プロファイラーではすべてが実機の音なので、デジタル的な品質の悪さは現れない。特にモデラーが苦手とするクリーンクランチアンプで強めにピッキングした時とか、7弦以下の低音弦も、プロファイラーでは余裕で出力されるので驚いた。実機じゃないのに実機ってすげぇや!と思わされる。

そんなわけで、Rig PlayerとToneHubでは「モデリング性能」というアンシミュの基本的な評価ポイントがないので、ノーコンテスト。厳密に聞き比べれば良し悪しや好みはあるかもしれないけど、モデラーと比べればどちらも遥かに破綻しにくい。

サウンド傾向

前提として、プロファイラーのソフトウェアはギターのドライ音に対してプロファイルを適用するだけのものなので、プロファイラー自体によるサウンドの差は理論上ないことになる。「Kemperの音というものは存在しない」のと同じこと。サウンドを決めるのはリグで、それは個々に別々の機材と環境で収録されているため、リグが違えばサウンド傾向も全く異なる。

その上で全体に共通する印象を書くと、両者ともにややモコッとボクシーで箱鳴り感が強かったり、ハイがキュルキュル言っていたり、プレゼンスがバリバリ言っていたり、どれもクセが強めに感じる。でもそのキュルキュルやバリバリが耳障りに刺さる感じではなく、先端が丁寧に研磨されているような質感でキメ細かい。立体感、空気感、アコースティック感がある。有機的とも言える。臨場感があって弾いていて楽しい。どれもセンシティブでピッキングのニュアンスによく追従する。どのリグにも、モデラーとしてはハイエンドのNeural DSPのソフトウェアモデラーと同じくらいのレスポンスがある。

これらはRig PlayerにもToneHubにも共通しているので、製品や個別リグの特徴と言うよりも「実機に共通する特徴」、つまりはプロファイラーの特徴だと思う。モデラーは良くも悪くも無駄がなくベタッと張り付くような近さがある。同じキャビIRを通してもやっぱり違う。モダンメタル系ではモデラーの方がハマる場面も多々あると思う。盲目的に実機を信仰せず適材適所で使い分けるべき。

リグの仕様には決定的な違いがあって、「アンプ+キャビ+マイク+マイクプリ」までをプロファイリングしているRig Playerに対して、ToneHubではさらに「ギター本体+ピックアップ」までもがプロファイルに含まれている。しかもこのギター本体とピックアップは個別にバイパスすることはできないので、ハムのギターを弾いているのにストラトのプロファイルが鳴ったりすることが避けられない。BIAS FXのGuitarMatchが強制的にかかる感じといえば伝わるかな。余計わかりにくいか。

これを良いと思うか悪いと思うかは人によるだろうけど、P-90のプロファイルを読ませるとちゃんとレスポールっぽい音が出るのは案外楽しいし、そのトータルでの音作りがバランスの取れたものなので、細かいことは抜きにして「良い音」が作りやすい、という側面もある。

音作りはあまりできない

これも動作原理からして当然だけど、モデラーのようにはtweakできず、プロファイリング時点のリグを仮想的に微調整するだけとなる。

Rig Player

Rig Playerでは、ゲインとEQのほか微調整のための白いノブがいくつか用意されている。GAINは思いのほか自然に効き違和感がない。DEFINITIONは割とわかりやすく距離感を調整できる。

キャビはバイパスしてサードパーティのIRローダーを使えるし、他のリグのキャビプロファイルだけを組み合わせることもできる。

ToneHub

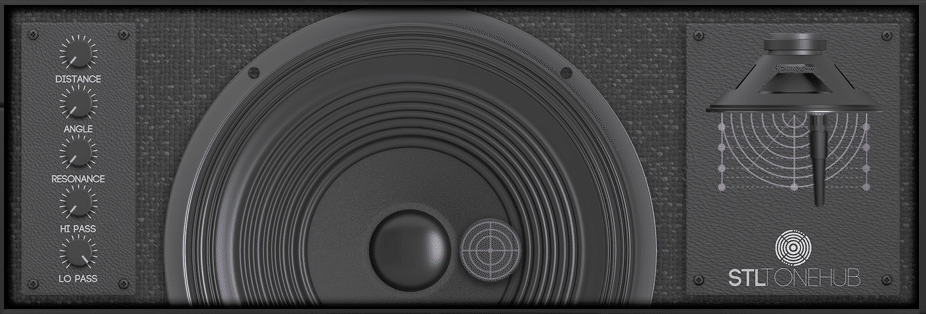

ToneHubでも似たような微調整用のノブが並んでいる。わかりづらいが右側にBIASとSAGがある。GAINはメーカーいわく「高い技術力で実機アンプのようにゲイン操作ができる」らしいのだが、ものによってはデフォルト値から離れるほど特定の成分を残してバランスが崩れていくことがあり、ここはRig Playerの勝ちかなと感じた。GAINはもっとも頻繁に使うノブだと思うのでここは惜しい。

キャビ画面ではマイク位置を擬似的に調整することができるが、AmpliTube 5のVIRのようにたくさんのIRファイルをシームレスに選択できるものではなくて、ただのEQ/フィルターだと思う。とはいえ自然で期待通りに変化するので使いやすい。

「キャビはバイパスして外部のIRローダー使うからいいや」と思うかもしれないけど、ここでToneHub最大の問題点にぶち当たる。なんとキャビをバイパスできないのだ。さっきも書いたとおりギター本体とピックアップもバイパスできないので、「ギター、ピックアップ、アンプ、キャビ、マイク、マイクプリ」というシグナルチェーンすべてがリグによって固定され、そのどれもが個別にはバイパスできない仕様になっている。その分キャビIR選びで迷う余地がなく音決めが早くなるかもしれないし、素人があれこれいじくるよりはプロが考えたベストなセッティングに固定されている方が結果が良いという考え方もできる。でも、せめてキャビくらいはバイパスできるようにならないかなぁ。

エフェクター

Rig Player

もちろん「音作りがあまりできない」のはRig Player単体での話で、Rig Playerを内包するTH-Uは総合ギタープロセッサーなので、そちらのキャビシミュやIRローダーを使うこともできるし、たくさんのエフェクターを使ってシームレスにサウンドデザインができる。ここはToneHubと比べて圧倒的に融通が効くし、個々のエフェクターのクオリティもTH-Uが勝っていると思う。

ToneHub

一方ToneHubのエフェクターは数が少なく、ルーティングや接続順も固定で、クオリティ的にもDAW付属と大差ないものと感じた。アンプのアナログ感に対してエフェクターがクリーンで特徴がなさすぎるのでちぐはぐになっている。

その他もろもろ

リグの数

プロファイラーは専用のリグしか使えないので、自分の目的にあったリグが売っているかは超重要。

Rig Playerの一覧はここ。かなりの数がある。1パック30〜50ユーロ程度で、基本的にToneHubより収録数が多いものが多い。検索ボックスに実機の名前を入れて検索できるのは便利。

ToneHubの一覧はこっち。STLらしくモダンメタル系が重点的に用意されてる。アンプモデルごとのパックは5種類が無料でもらえて、あとの5種類が各20ドル程度。あとはアーティストシグネチャーが50ドルで30種類程度ある。シグネチャー系が多いのは好みが分かれると思う。

リグのデモ

もちろんどのリグもデモることが可能。

Rig Playerは「TRY RIGS...」のボタンを押して一覧から好きなリグの「START DEMO」を押すだけですぐにデモを開始できる。極めて快適。

一方ToneHubはかなり煩雑で、ウェブサイトに行って0ドルのデモライセンスを購入し、パックをダウンロード&インストールし、iLokでアクティベートし、DAWを再起動してやっと試用できる。

CPU負荷

ToneHubの方が重い。Rig PlayerとTube Screamerのみを配置したTH-Uが10%くらいのときに、ToneHubは25%くらいのCPUを食う。

将来性

まあこれはアンシミュに限ったことではないけど、今後より良い製品が出てきたときに、買い集めたリグはどうなるの?って心配はある。たとえばKemperがソフトウェア版を出してKemper用のリグをすべて使える状況になったら?とか。あとそれぞれのベンダーで今後どんなリグが出てくるかは未知なので、慎重に選びたいところ。両方買ってもいいんだけど。

プロファイラーおそるべし

お察しの通り僕は現状Rig Playerの方が好きです。デモ期間終わってからまた考えるけどね。

これまでモデラーを使っていた人たちは「これは実機に近いか?」をかなり重視してたと思うんだけど、今や実機の音がほしければプロファイラーを使えば良いって時代が来たので、モデラーはモデラーにしかできないことを追求する方向に行くのかも。少なくともYouTubeで実機の音を探してA/B比較するみたいな非生産的なことしなくてよくなったし、こんなアマチュアでもプロファイラーを使えるようになったのはとってもありがたい。今まではデカくて不便な20万円のハードしかなかったからね。いや〜いい時代になったもんです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?