オタク論の手すさびとして (210207)

(2022年1月31日追記:数人の友人用にプレゼンしたときのスライドを末尾に付しました)

オタク論の手すさびとして (210207)

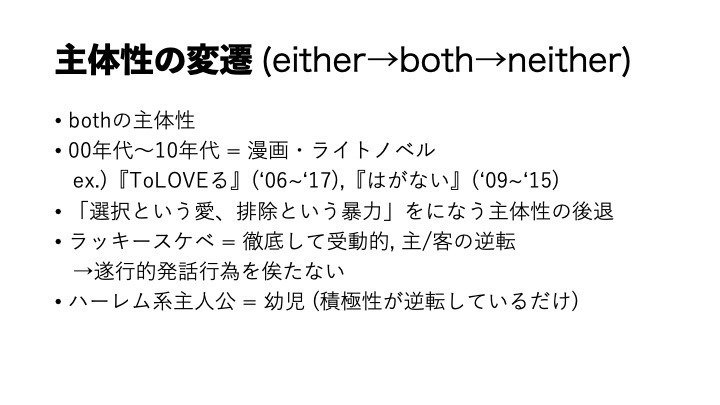

近年のオタク作品において主人公-ヒロインの取り結ぶ関係性は、おおざっぱにいえばeither (どちらか)-both (どちらも)-neither (どれでも)の流れとしてまとめることができる。

まず「either」の主体性について。90年代からゼロ年代にかけてのエロゲー作品では、最終的に主人公はただ一人のヒロインと交際関係を築くことが求められた。これはエロゲーという作品の形態上、マルチエンディングを実装することで複数のヒロインそれぞれと一回性の(ように見える)恋愛関係をとり結ぶことが可能だったからである。加えてそもそもエロゲーはストーリーを駆動するプレイヤーが必要な以上、作品に接する者は否応なしに主体性をもってeither=どれかのヒロインを選択しなければならない。「◯◯は俺の嫁」といったネットスラングはこれを端的に表現している。つまり「◯◯は俺の嫁」はパフォーマティヴに「私は主体性をもってこのキャラクターに接している」という読み替えが可能なのである(「俺の嫁」の初出がいつなのか断定はできないが、2009年7月には産経新聞ホームページに流行語として取り上げられている)。いささか唐突だが『School Days』を思い浮かべてもらえればわかりやすい。この作品では誰かを選べなければ最悪のばあい主人公が死に至るのである。

ゼロ年代〜10年代にはこの「either」が「both」に置き換わる。『ToLOVEる』(集英社、2006〜2017連載)がこの例として挙げられよう。性的客体化を搦め手として作中の女性キャラクターを(時には主人公までも!)片っ端から「エロ」の対象として表象するところに作者矢吹健太朗の気概が感じられるが、これは、エロゲー/ギャルゲーをアニメ化・漫画化するさい、ほんらい単線的だったヒロインとの恋愛関係をどう組み替え・構成し直すかという問題と密接に関わっている(たとえば「アマガミ」はアニメ化に際して各ヒロインに4話ずつあてがうことで当問題の解消を試みている)。『ToLOVEる』はたしかに主人公結城リトが西連寺春菜と両片思いにあるというストーリーラインを下地にしてはいるものの、主軸として展開されるのはいわゆる「ラッキースケベ」であり、そこでは結城リト=主人公の主体性は疑問に付されることがない。というのも「ラッキースケベ」は文字通りスケベ(性的な事象)をラッキー(まぐれ)として獲得することを指すからで(この語の定義はネット記事に詳しい)、それは遂行的発話行為(「これは俺の嫁だ」「俺の彼女に手を出すな」など)を俟たずして成り立ってしまうからである。単線的な時間経過・恋愛過程とは独立してパッシヴな「スケベ」は現前してしまう。

ここでことわっておくが、ラッキースケベは従来のセクハラの加害/被害図式を転倒させ、その(本来の)加害者である主人公が徹底した責任追及をのがれようとする点で、きわめて卑怯であり狡猾な搾取である。ここには隠蔽された男根性が胚胎している。あからさまな家父長原理による行動主義・結果主義的な男根性ではなく、それがすくなくとも担っていた主体性=加害者意識を隠蔽しながらも、かつてよりはよっぽど凶悪なねじ曲がった男根性……。

2010年代に入るとハーレム系ライトノベルの出現によってこの受動性の流れが加速する。『僕は友達が少ない』(以下『はがない』)に典型的なように、主人公は外界からの刺激に対して徹底してなすがままであり、ただただ周囲の人物、ヒロインのスケッチに充足するだけである。そこでは選択という愛、排除という暴力をになう主体性(eitherの主体性)が後退し、何者も選ばず、排除せず、ただ受け入れ、被害者面をした「bothの主体性」が出来するように見える。

つきつめればハーレム系作品の主人公の扱いは幼児のそれに近い。幼児はつねに責任から逃れられる。幼児がスカートを覗こうが乳房をつかもうがその責任問題はないがしろにされる。幼児にはモノの見境がつかない。あれもこれも(both)と自分から世界に関わりながらそこには主体性が欠如している。ハーレム系主人公との相違はかれらと比べて能動/受動が逆転しているだけである。

10年代〜現在にかけては、neitherの主体性が隆盛してきた。これはもはやなにも選ばない主体である。まず最近の流れとしてなろう系における恋愛的紐帯から家族的紐帯への流れがあった。『プリンセスコネクト!』『この素晴らしい世界に祝福を!』などが代表例として挙げられるが、どれも一度この世界から脱出して異世界に生まれ変わった主人公が新たに築く関係性として、家族的な属性が選択されている。主人公(男性)と彼を取り囲むヒロインたち(女性)は、「ラッキースケベ」などで一時的にセクシュアルな関係に置かれこそすれ、基調としては所帯じみた日常の中で共同生活を営んでいる。

一見すればここでは、従来の主人公が抱えていた主体性の問題が選択の無化によって解決されたようにみえる。ある意味その面があることも事実だが、一方でより複雑な問題が出てくることも否めない。たとえば高校や部活動を舞台にした作品では、性的加害を受ければヒロインはすくなくとも退部するなりしてそこから離脱することができる。しかし異世界系ではそうはいかない。日常生活を共にする以上、どれほど主人公との間で性的問題を抱えようが、明日の寝食のためにはどうしてもそこに留まらなければならないからである。

ここ数年で百合作品が盛り上がってきたのも一側面としてこの流れを踏まえたものとして考えられるかもしれない。そこにはもはや「選ぶ主体」が消失し、仮に性欲原理ではたらく「欲望の主体」が現れたとしても、その人物は作品の外から袋叩きに遭う(百合の間に挟まる男)。ヘテロセクシュアルにおける支配/被支配をかわすための百合作品といえど、やはりいくつかの百合作品にはポリコレ的な潮流によって隠蔽された男根性が見え隠れする、という指摘もある。たとえば「アズールレーン」のアークロイヤル、『私に天使が舞い降りた!』のみゃー姉、『うちのメイドがウザすぎる!』の鴨居つばめ、など。

(余談ではあるが『五等分の花嫁』は決定論的因果を持ち込むことでこれを解消している。ヒロイン5人を「顔の同じ五つ子」として配置し、第一話冒頭でそのうちの一人と将来的には婚姻関係にあることをほのめかすことで、風太郎はヒロインとなにがあろうと最終的には「選択の主体」から解放されることになる。)

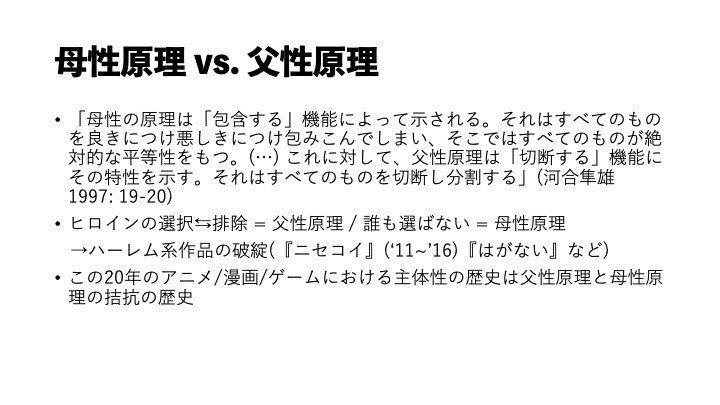

簡単にまとめる。ここ20年ほどのオタク系作品の歴史は主体性の隠蔽・後退の歴史であった。複数のヒロインから一人のパートナーを選び取ることで(河合隼雄的にいえば父性原理=切断のはたらきによって)維持されていた家父長的主体性は、しかしエロゲー産業の縮小、ハーレム系ライトノベルの隆盛などで徐々に翳りを見せていく。次々に生産され蕩尽されるヒロインたち。主人公はそのうちのどれかの手を引かねばならないのに、その選択の不可避性と暴力のジレンマで懊悩するしかない。そもそもハーレム系作品はモノエンディングしか提示しえない以上、どう転んでも読者からの顰蹙や誹りはまぬがれない。事実『はがない』も『ニセコイ』もその結末に憤る読者は後を絶たなかった。加えてハーレム系作品は「負けヒロイン」を必然的に生み出してしまう。そもそも構造上破綻せざるをえないジャンルである(ちょっと前は『かのかり』の主人公がめちゃくちゃ叩かれていた)。選んでも地獄、選ばなくても地獄。

この傾向から、特に最近では主人公とそのパートナーがあらかじめカップルとして正式に提示されるケースが多い(『からかい上手の高木さん』では加えて婚姻後の共同生活を描くスピンオフも同時に連載される周到さである)。

牽強付会を承知で言えば、この流れはまさに近年の中国国内のEC(電子商取引)の流れとリンクしているような気がしてならない。NHK出版新書『幸福な監視国家・中国』では中国におけるECが他国とは異なり「ヒト」を軸にしているという事例が述べられている。Amazonなどの「モノ軸(何を買うかが大事)のEC」は「自分で情報を入手し、商品を比較検討できるユーザーにとっては使い勝手がいい」が、リテラシーの低いユーザーには難しい。一方「ヒト軸のEC」では、羅列されたショップからユーザー評価の高いところを選んで商品を買えばいいので、よりひらけたユーザーがECを活用できるというわけである。

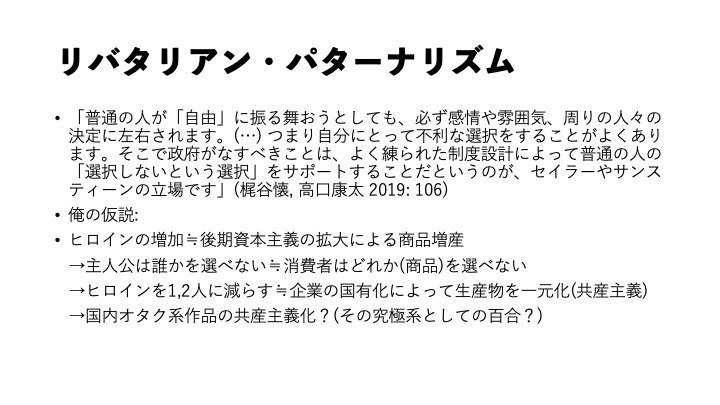

これはリバタリアン・パターナリズム(libertarian paternalism)と呼ばれる。大ざっぱには「個人の選択を邪魔せず良い方へ誘導する」思想といえよう。人間は自由とはいえ空手で放り出されたままでは何を選べばいいかわからない。そこで制度設計などを通じて暗に望ましい選択肢を選ぶよう個人にはたらきかける。自由(libertarian)と強制(paternalism)の弁証的解決とも言いかえられる。

ここで強引にウエルベックの94年の作品『闘争領域の拡大』へ話題を転換したい。本作で汲々と説かれるのは資本主義の自由市場化とセックスの自由市場化がパラレルで生成されたということである。ウエルベックによれば、資本主義が富者と貧者を作り出したように、セックスの自由市場=闘争の場も性的に富める者と貧しい者という格差を生み出した。要はセックスがたくさんできる人とセックスが全然できない人という格差である。本編で彼はこう語る。

「経済自由主義にブレーキがかからないのと同様に、(…)セックスの自由化は「絶対的貧困化」という現象を生む。何割かの人間は毎日セックスする。何割かの人間は人生で五、六度セックスする。(…)何割かの人間は何十人もの女性とセックスする。何割かの人間は誰ともセックスしない。これがいわゆる「市場の法則」である」(河出文庫、p.126)

このウエルベックの議論を踏まえるなら、このいわゆるインセル的な思想は日本国内において男性向けエロ漫画に顕著に現れていると思う。

一例として「巨根ファンタジー」を取り上げる。「巨根ファンタジー」とはペニスが大きければ大きいほど女性側のセックスの満足度が上がるというファンタジーである。きわめてめちゃくちゃな理屈だが男性向けエロ漫画にはこの考えが瀰漫している。NTR(寝取られ)を検討すればわかりやすい。NTRにおいて主人公の妻(彼女)は、より性的に魅力的な男性にいとも簡単になびいてしまう。

もちろん短編としてNTRものを完成させなければならないという制約もここにはあるが、(以下欠)

210108 (無題)

ウエルベックが『闘争領域の拡大』を世に問うて二六、七年が経つが、彼がこの作品で描き出した性の自由市場化による「格差」は決して埋まっていない、それどころかインターネットの登場によって、より醜い形で可視化されているのではないかと思う。

僕はここでエロ漫画を取り上げたい。というのもこう言ってはなんだがエロ漫画は基本的に「性的に敗退したオス」へ向けて生産・消費されているからである。「性的に敗退」というのは、女=快楽をめぐる男同士のホモソーシャルな闘争においてオスがメスを獲得することができないことを指す。そして(男性向け)エロ漫画においてはこのホモソーシャルな闘争は解体・消失するどころか、かえって強化・温存されているのが現状である。

例として男性向けエロ漫画において人気のあるNTRを取り上げてみよう。NTRというのは「寝取られ」のことで、大まかには性生活に不満のある主人公のパートナーが第三者に性的快楽によって収奪されるという筋立てである。性的により力の強いオスにメスを奪われるという点でNTRは「マッチョイズムの否定」を標榜しているようにも見えるが、基本的にこれらの作品でメスが第三者のオスを選ぶのは「前戯がうまい」とか「性器がデカい」とか「女としての快楽を植えつけられる」みたいな男根主義的理由に拠るものばかりで、そこにはけっきょく、「モノ」としての女性性の性的客体化、男→女への快楽の一方向性、巨根でメスを屈服することがセックスの第一義だというミソジニーそのものの構図があらわれている。

インターネットの男オタクたちが一方で性的に敗退したオスであることを自覚しつつも「メスをめぐるホモソーシャルな闘争」の場を去りがたくフィクショナルな巨根ファンタジーによって二の足を踏んでいるというのが男性向けエロ漫画の現状である。それは「メスガキ」という概念の発露によっても顕著である。「メスガキ」というのは文字通りメスのガキである。フィクションにおいてこの「メスガキ」は、主人公=性的に敗退したオスに対し性的な悪罵をつらねるが、そのことによって「メスガキ」は主人公によって「わからせられる」。文脈のハッキリしない言葉づかいで恐縮だがインターネットの男オタクには馴染みのある一文のはずだ。「わからせられる」(わかる+させる+される)とは、メスガキが主人公によって、やはり「メスは性的にオスに屈服される存在だ」と(たいていセックスを通じて)理解させられることを意味する。つまり、最初は「オタクだ」「非モテだ」と(性的に)弱いオスをおちょくっていたけども、その当のオスの性器によって快楽を植えつけられることで、「自分が一介のメスでしかない」と自覚するのがメスガキである。

読んでいるだけで嫌気がしてくるがこれは男性向けエロ漫画では主要な一ジャンルにまでなっている。しかし僕がここで言いたいのは、「メスガキ」が男オタクの巨根ファンタジーの一例であるという端的な事実ではなくて、それに加えて男オタクが同時に「メスガキ」に母性の象徴を仮託しているという事実なのである。

これは近年めだってきた印象なのだが、主要な例としてソーシャルゲーム「プリンセスコネクト!」の一キャラであるコッコロを取り上げたい。コッコロは「主さまのガイド役を仰せつか」った十一歳の少女である(公式サイトより)。いわゆる幼女である。多くの男オタクはこのコッコロを「ママ」と呼び、自身を排泄の処理もままならない赤子に見立てて、「ママ」の手ほどきを待ち受けている。

ここ数年オタクの幼稚化が加速しているとよく言われる。ゼロ年代ごろインターネットの男オタクは推しのアニメヒロインを「嫁」と呼び、自分こそがその所有者であるとたがいに主張し合っていた。家父長制丸出しの旧来なこの言葉を肯定しはしないが、「◯◯は俺の嫁」という言葉にはすくなくとも、男オタクの自発的・ポジティブな姿勢がうかがい知れた。自分が惚れたヒロインを「嫁」として養っていくという気概があった。しかし「◯◯は俺のママ」とは決して男オタクは言わない。赤ん坊はそもそも言葉なんてしゃべらないからである。

ではなぜオタクは一方で「メスガキ」を陵辱し、その「メスガキ」=幼女に母性を覚えるのだろうか? これはかなり根深い問題な気がする。それはこの国のサブカルチャーと(おそらく)密接に絡み合う問題だろうからだ。

そもそも社会的にアニメ・漫画が「クールジャパン」として海外向けに輸出されているという事態がまずいのではないかという指摘がある。二〇世紀初頭国民国家としての日本は西欧諸国にならい近代都市化を推し進め、その結果ムラから都市への人口流出がさかんになった。このときなにより失われたのは村社会のもっていた「通過儀礼」である。人数の限られた農村共同体においては「誰もが誰もを知っている」環境が醸成され、そこで生まれた子供たちは昔話・民話などを通じて共同体内での生の意味合いをたしかめることができた(大塚英志『文学国語入門』より)。しかし都市化・近代化はこの通過儀礼=モラトリアムの切断性をバラしてしまった。モラトリアムの切断性は、しかし八〇年代ごろまで暴走族などの「可視化された暴力」としてかろうじて発露されていたが、まさにこの八〇年代以降、男オタクはモラトリアムに甘え、その無期限延長をずるずると受け入れてしまったのである。ここに多大な影響を及ぼしているのがいわゆる「母性」であり、特に漫画家高橋留美子の描く「母性」であると考える。

宇野常寛は『ゼロ年代の想像力』で、高橋留美子作品の根底に「凶暴なまでに肥大した暴力性」が流れていると指摘する。『めぞん一刻』に象徴的なように主人公(男)の自己実現は徹底して母性の域を出ることがない。高橋留美子作品の「母性」はその後、日本の漫画・アニメに甚大な影響をもたらした。幼女に仮託される「母性」はモラトリアムの無期限延長のみならず、決して成熟することのないネオテニーとしてのオタクを結果、生み出すことになった。

断っておくが、そもそも幼女というのはきわめてフィクショナルな存在である。そんなものは現実には決して決して決して存在しないし、してはならない。「幼女」の身体的記号を検討すればわかるように、二次元の絵で表現される「幼女」は「いかに効率的に性的に消費しうるか」の問いを極限までつきつめたデザインであり(たとえば膝頭が赤いとか瞳が大きいとか)オタクの並々ならぬ努力の果てにあるものである。(以下欠)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?