愛する神へ捧げた交響曲〜ブルックナー第9交響曲(Vol.4.4)

死の床にて

信仰の危機?

ブルックナーが交響曲9番を完成させるのに十分な肉体的、精神的能力を持ち合わせていなかったという言質があることはVol.4.1でも紹介したが、1980年代初頭に音楽学者のHarry Halbreichが同僚であるPaul-Gilbert Langevinの共同研究の元で、ブルックナーがほぼ毎日行っていた祈りの記述が1892年(死の4年前)にはすでに途絶えていて信仰に迷いを生じていたと仮定した。そしてブルックナーは一種の「破滅的な思考」に陥り、フィナーレを完成させる動機を失っていたことを示唆していた。

しかし2001年リンツの国際ブルックナー研究所のElisabeth Maierが「秘められた個性 ブルックナーの私的メモ」という論文を発表して、ブルックナーが1892年以降に書き留めたもの、さらには死の前日に書き留めたものも含めてブルックナーの祈りの記録を明らかにして(一部は復元も行う)1892年以降に信仰を放棄していなかったことを立証した。

lisabeth Maier: Verborgene Persönlichkeit. Anton Bruckner in seinen privaten Aufzeichnungen (Anton Bruckner. Dokumente & Studien 11). Musikwissenschaftlicher Verlag, Vienna 2001 (2 Volumes).

「愛する神へ」の構想

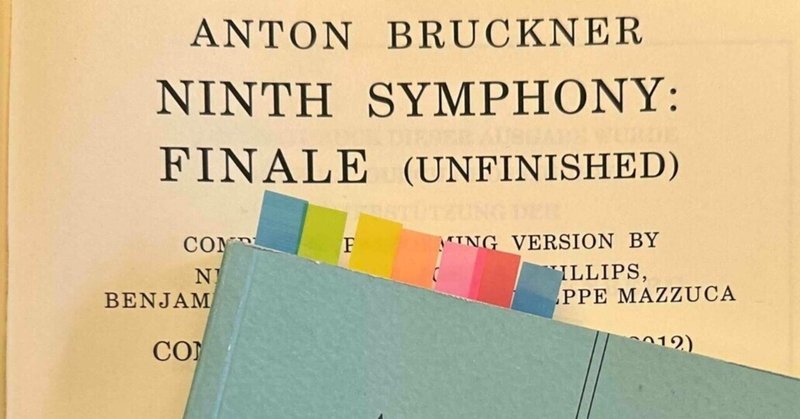

SPCMのメンバーである音楽学者のベンヤミン・グンナー・コールスとJ・A・フィリップスは、ブルックナーは作曲開始の時点で既に自分の頭の中に明確な構想があり、スコアの中での個々モチーフの位置づけ、前後の関係性や整合性を考えながら作曲をしていたとしている。この方法論は、彼が作品全体の構造を非常に明確に把握していたことを如実に示している。

要するにブルックナーは作曲の発端から自分自身が何を目指しているのかを知っていた。

ブルックナーは死の間際まで「信仰の危機」に陥ることなく、当初から描いた「愛する神へ」捧げた交響曲の構想に基づいた作業をし続けていたのだ。

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?