シンプル、簡単、誰でもできる実耳フィッティングの実践手順!(初心者用)#039

イチから始める補聴器フィッティングを毎月購読いただいている愛読者の皆様、ご感想やご質問のメッセージありがとうございます。

読者の中にはすでに実耳フィッティングを始めた方、これから始めようと思っている方が増えてきているようです。

これまでも補聴器の実耳フィッティングについてはご紹介してきましたが、事例や必要性などの話題が多く、具体的な手順のご紹介は十分ではありませんでした。

前回の中川さんの記事は、手順が具体的だったためか、大変好評だったそうです。大塚も書き手として負けるのはくやしいので、今回は中川さんに倣って、実耳フィッティングの手順の超シンプル版をご紹介していきます。

読者の中には「実耳フィッティングやってみたいな。でも具体的な手順がちょっと分からないから踏み出しづらいなー」と感じていらっしゃる方もいるかと思いますので、そういった方もぜひ参考になさってください。

おさらい、実耳測定の3つのメリット

手順の前に、簡単に実耳測定のメリットを振り返ってみましょう。

そもそも実耳測定が必要な理由は、シェルやイヤモールド、もしくは既製品のイヤチップを挿入した後に残る外耳道の残存容積に個人差があるためです。

補聴器のレシーバから出す音圧が同じであっても、残存容積が大きければ鼓膜に届く音は小さく成ります。

残存容積が小さければ鼓膜に届く音は大きくなります。

この誤差を正確に補正した時に、補聴器は初めて本来の性能が発揮されます。本来の性能とは、補聴効果と音響外傷リスクを防ぐ意味での安全性が高いレベルでバランスされた調整です。

実際に実耳測定で調整した補聴器と、それ以外の方法で調整した補聴器の効果を比較する研究は過去に様々あります。

メリット1 問題解決率の向上

難聴による困りごとは、クライアント一人ひとり異なります。そこで調整方法や補聴器の器種の有効性を測るための手段の一つに、質問紙を用いた評価があります。

質問紙には様々な種類があり、日本で古くから有名なのは「きこえについての質問紙2002」です。聴覚医学会の補聴器適合検査の指針(2010)で採用されている質問紙には「きこえの評価-補聴前・補聴後-」があります。欧米では「装用者による聞こえの改善度評価(COSI:Client Oriented Scale of Improvement)」も広く使われているようです。

実耳測定による補聴器フィッティングの有効性を調査した研究では「補聴器の有効性簡略プロフィール(APHAB:Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit)」という質問紙が使われています。(参考:補聴器ハンドブック P.455)

APHABを使う事によって、補聴器を装用前後もしくは調整の前後を比べることで、補聴効果を十分に得られているかどうか、問題が解決できているかを評価することができます。

客観的な明瞭度ではなく、調整の前後を比べるため「問題解決率」という指標で、調整の手法そのものを評価できるのです。

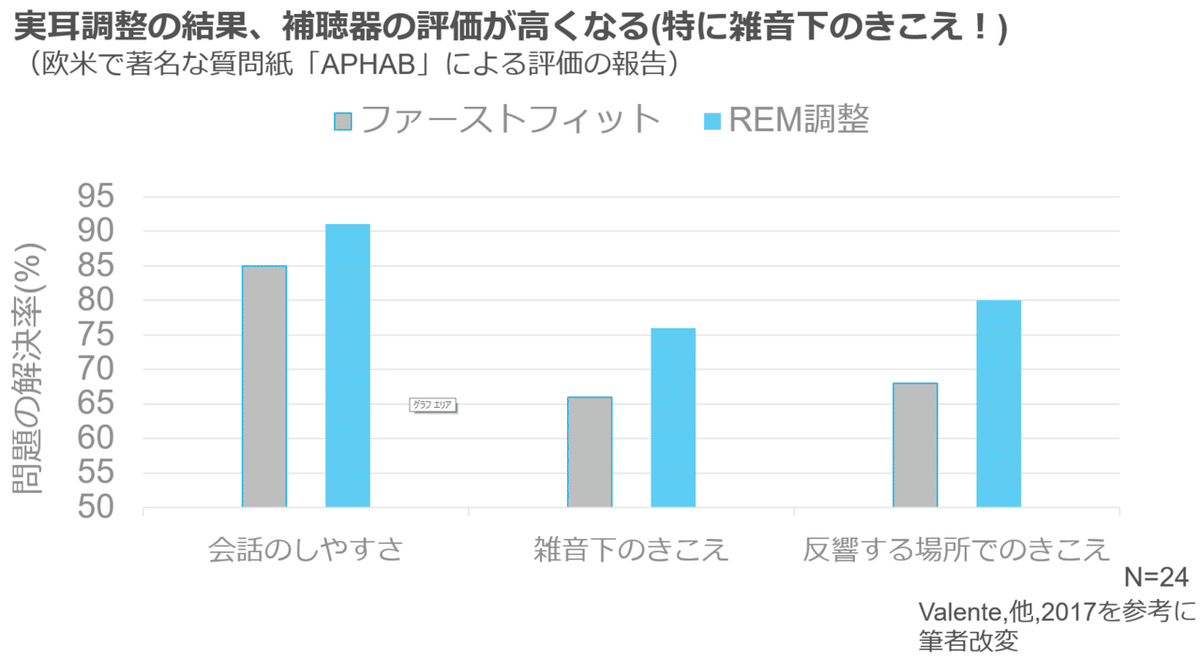

上のグラフは、補聴器メーカーの調整ソフトを用いてファーストフィットした場合と、実耳測定とNAL-NL2を用いて調整した場合の問題解決率を比較した研究の結果です。

どの問題に対しても、実耳フィッティングした方が問題が解決できる可能性が高そうです。特に雑音下のきこえに大きな差が見られます。

余談ですがAPHAB質問紙の前半部分は、補聴器を装用する意欲が高くないクライアントのカウンセリングに有効なケースがあります。こちらはまた別の機会に。

メリット2 明瞭度の改善

APHABは質問紙による効果の確認なので、どうしてもクライアントの主観の要素が残ります。客観的に測定された語音明瞭度はどうでしょうか?実耳フィッティングなら、語音明瞭度も改善します。

こちらも補聴器メーカーのフィッティングソフトによるファーストフィットと、実耳測定によるフィッティングを比較した研究結果です。語音明瞭度を入力音圧別に比較しています。

どの入力音圧でも改善は見られますが、特筆すべきは小さな声、遠くの声に相当する50dB程度の音圧における明瞭度の改善が大きいことです。その差はなんと15ポイントを超えています。

「小さな声だけ聞き取りにくい。何とかして欲しい」というのは、軽度難聴の方から期待されることが多い主訴ですが、実耳測定はこの主訴に対応できる可能性が高いのです。

これから団塊世代の高齢化によって、加齢性の軽度難聴者が増えることは間違いないわけですから、日本中のどこであっても、実耳測定による語音明瞭度の改善は有効でしょう。

メリット3 音響外傷リスクの管理

技能者の資格試験でも「132dBSPLを超えてはいけない」という問題が登場しますが、この数値は鼓膜面上の音圧の事です。特性器の中で2ccカプラを使って測定した音圧ではありません。

たとえば特性器を使って、2ccカプラで90dBSPL入力時に125dBSPLだったとしても、これは安全であることの証拠にはならないのです。

最初にお伝えした通り、残存容積による誤差があるため、鼓膜面では132dBSPLを超えてしまっている”かも”知れません。鼓膜面の音圧は実際に測定しないと分からないのです。

これまでも補聴器マガジンでは、中川さんから最新の、そしてもっとシビアな話が繰り返されてきました。近年のWHOの基準では「難聴の原因になるのは音圧×時間の積算なので、瞬間的に過大音(132dBSPL)を超えなくても、難聴は進行する可能性がある」というものでした。

つまり補聴器の利得・出力の調整は、よく聴こえる範囲であれば、小さければ小さいほど良いということです。

もしも将来、補聴器の過大音による音響外傷が社会問題になったとしても、実耳測定を用いて処方式通りの調整を行っておけば、自分のクライアントと自分の身を守る助けになるでしょう。

前置きが長くなりましたが、ここからはクライアントの問題解決のため、明瞭度向上のため、そして難聴を進行させないための実耳測定について具体的な手順(カンタンver)を見ていきましょう。

実耳測定(REM:Real Ear Measurement)を活用した調整手順

今回ご紹介する手順は、主訴の聞き取り、聴力測定、器種の選定、シェル制作が終わり、プローブチューブや機器類の校正も終わった後から始めます。

手順はたったの5つです。

1.正しい位置へプローブチューブを挿入して裸耳利得の測定。

2.補聴器とプローブチューブを一緒に、外耳道へ挿入。

3.パソコン上で処方式を選んで、3つの目標利得をグラフに表示させる。

4.実際の鼓膜面利得を、目標利得に合わせる。

5.装用明瞭度を測定しておしまい。

具体的な内容を、一つひとつ詳しく見ていきましょう。

※今回はオーダーメイド補聴器のカナルもしくはハーフシェルサイズ、ベントは1.5mmホールのケースです。イヤモールドでも同じサイズなら同じ手順で行えます。IIC/CICの耳あな型、イヤチップを利用したRICやBTE、オープンフィッティングの場合は、手順の一部が異なります。

正しい位置へプローブチューブを挿入するポイント

まず実耳測定にはプローブユニットという装置を使います。

プローブチューブが鼓膜近くまで入り、プローブマイクと基準マイクに入ってくる音圧の差が実耳装用利得(REAG)になります。

実耳測定ではプローブチューブの先端が、鼓膜から5mm以内に届いている必要があります。

医療機関であればマイクロスコープなどを使って、鼓膜までの距離を眼で見ながら行うようですが、補聴器専門店にはマイクロスコープがありません。

それではどうやってプローブチューブの正しい深さを確認するかというと、音で判断できるのです。

1.プローブチューブのスライド式マーカー(黒い部分)を、まず20mmくらいの位置に合わせます。

2.マーカーが耳珠間切痕にくるようにプローブチューブを挿入します。この時点ではプローブ先端はまだ鼓膜に届きません。

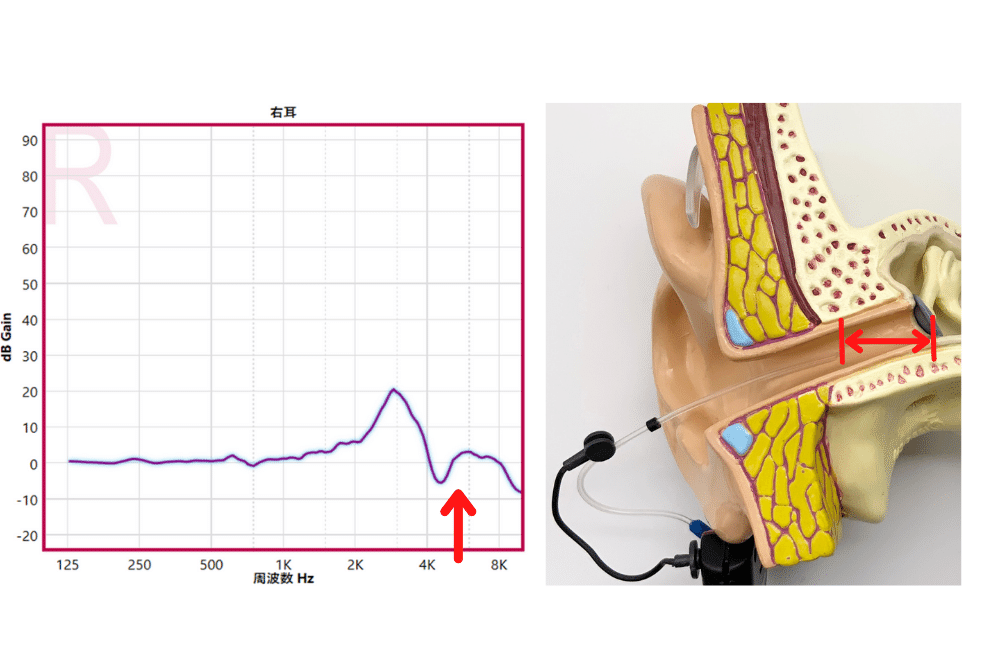

3.実耳裸耳利得の測定を行います。ノイズはピンクノイズをザーッと出します。実は裸耳利得の測定結果を見ると、プローブチューブの深さが分かるのです。

3-A プローブチューブが浅い場合のグラフ

3-B プローブチューブが十分に深い場合のグラフ

3-C プローブチューブが非常に深い場合のグラフ(鼓膜スレスレかも?)

3つのグラフの6キロヘルツの位置を見ると、Aのグラフだけが大きなマイナスの値になっていることが分かるでしょうか。これはプローブチューブが浅い証拠。

6キロヘルツの値を見て、プローブチューブの浅さを確認したら1mm程度ずつチューブを深くしていきます。

深くして、裸耳を再度測定し、BもしくはCの結果が得られているなら、プローブチューブが十分に深いことを示しています。

実耳挿入利得の算出には、いずれにせよ裸耳利得の測定が必要なのですが、裸耳利得の測定結果はプローブチューブの深さの判断にも利用できるのです。

実際には慣れてくると65dB程度のノイズを出しっぱなしにして、モニターしながら少しずつプローブチューブを深くしていきます。この工程にかかる時間は1~3分ほどです。

なおプローブチューブが鼓膜に当たると、すごく大きな音とともにビックリします。しかし、プローブチューブは、とても柔らかいふにゃふにゃした素材なので、危険はありません。

初心者の練習では、透明の耳の模型を用いるのがおすすめ。この写真は御検体から採取された型で作成されたシリコン素材による耳模型。裸耳利得までリアルに再現されていますし、透明なのでプローブチューブがどこまで入っているかよく見えます。

補聴器を挿入する前の準備、プローブチューブのマーカー位置を調整

裸耳利得の正しい測定が終わっても、すぐにプローブチューブを抜いてはいけません。

そのままの状態で、まずはプローブチューブのマーカー位置を観察して下さい。マーカー位置が耳珠間切痕より深くなっているはずです。

マーカー位置と耳珠間切痕のズレが何ミリになっているか観察しておきます。角度の関係で、写真では分かりづらいのですが、このケースでは黒いマーカーが珠間切痕より3mmほど深い位置になっています。

プローブチューブを外耳道から抜いたら、マーカーをスライドさせて、先ほどの耳珠間切痕の位置に移動させます。

※前号の中川さんの記事との違い。

中川さんの記事では、マーカー位置の基準が外耳道の入り口になっていました。今回の手順では基準が耳珠間切痕になっています。これはカナル補聴器を想定しているためです。IIC/CIC補聴器の場合はマーカー位置を外耳道入り口とするのが良いでしょう。

補聴器とプローブチューブを一緒に挿入するポイント

さて、ここまではインターネットでググれば、ネットで見つけられる情報です。ここからは実耳フィッティング経験者に教えてもらえないと、つまづくポイントがいくつかありますよ。

(ここから有料)

ここから先は

¥ 990

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?