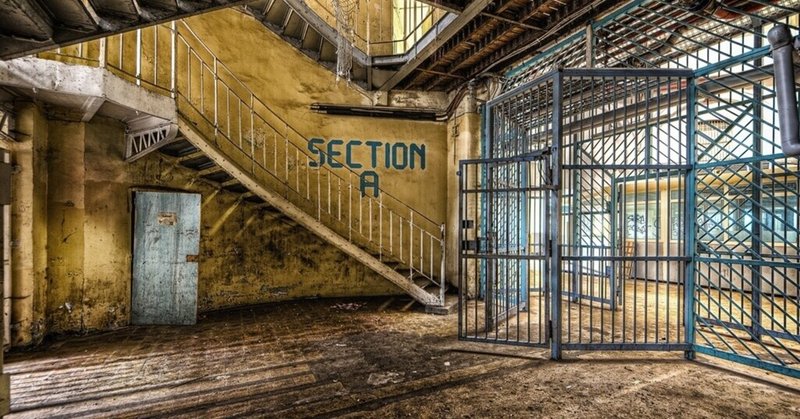

犯罪者の塀の中は特別な場所ではないんだ

最近「専門家」という言葉を度々みつける。コロナの専門家などに政治家が「専門家に聞いてみます」とかいうのを聞くたびに、みこちゃんは激しくがっかりする。端的にそこに感じるのは、責任逃れの匂い。

最近は、なんでもかんでも「専門家」だ。憲法問題は専門家に聞くのか、日韓の歴史問題は専門家に任せるのか。いやだいやだ。責任を持って、学術的には専門家でなくても、専門家の意見を聞きながら、政治家が判断しろよな。そんな思いを日々抱いていた。聞くのはいいし、聞くべきだ。でも判断するのは、政治家だろ。いつしか野党どころか与党まで「責任」という問題を後回しにし始めている。失敗しても責任を取れ。

責任を取ることが政治家の政治家たるゆえんだ。こんなことを思っているうちに、非常に面白いnoteを発見した。

少年院の教官をされていた方で、まさに専門家。ふつうの一般人では知らないこと、分からないことを実地に体験されている。内容にひかれて、今では個人的なお付き合いもあります。そのnoteのご紹介をさせていただきます。

個人的なやり取りの中で、へいなかさんが、「昔は法務教官に対して書いていたんだけど、今は考え方が変わって一般の若手教員や教育学部の学生、そして子育て世代の保護者に伝えていきたい」とおっしゃっていて、それにとても共感いたしました。

つまり、専門家が専門家に伝えるのではなく、ごく一般の方々に「塀の中の真実」から、何かを学んで欲しいと、お考えが変わってきたということなのですね。

こんにちは,へいなかです。

少年院の教官をしています。

大学時代に教員免許を取得。民間企業を経て教採に向けて勉強していた時,偶然今の仕事にめぐり合い,学校教育とは少し違う環境で,日々,教育に携わっています。

塀の中の人というと、一般の我々は完全に思考回路がぶつっと途切れます。自分には関係ない世界だ、ぶるぶる、こわいこわい。でもへいなかさんは、民間企業でのご活躍を含めて、十分塀の外を経験された後に、塀の中(へいなか)のお仕事に就かれました。最初から専門家じゃかなった。おそらく、これが、へいなかさんのユニークな教育論を作ったのだと思います。

ストレスの発散について書いておられます。へいなかさんは、ストレスを発散するという、塀の外の我々も日常頻繁的に使っている言葉に疑問を持っています。

負の感情ってのは,自分を高める原動力にもなってるだろ?

確かに、発散するというのは、安酒を飲んでくだをまく みたいなもので根本的な解決にならない。ストレスの発散が極端に間違った方向に行っちゃって、塀の中にいる少年少女もいっぱいいる。つまり、居酒屋で安酒の人たちも、その思考では まかり間違えば、いつ塀の中の人になるのかわからないわけです。

「うちの子は大丈夫かなぁ?」

「少年院に行くような子にならないかなぁ?」

(非行少年は)法務教官に対して「十分世の中のことはわかってる」という雰囲気を醸し出す。

「俺はお前らにはできない経験をしたんだ」

「俺は特別な時間を過ごしてきたんだ」

だから僕は…

その甚だしき勘違いを真正面から叩き潰す。

もしかすると、自分というものを取り戻したいから、悪いことをしたのかもしれませんね。お前らにはできないことをしてるんだぞ!すごいだろ!これを鼻で笑うあなた。あなたは、へいなかさんのような教育者にもなれないし、もしかすると、息子が、娘が非行に走った時に、それまでの専門家風の親ぶった態度がいかに無力であるかを悟るのかもしれません。

「そんなことじゃ世間に通用しないぞ」という言葉ほど、ちゃんちゃらおかしー言葉はないだろうと、みこちゃんは思います。世間に反抗して犯罪犯しているんだから、その時点でそんな絵空事みたいな教育は、木っ端微塵ですよ。

じゃあ、へいなかさんは、なんと言っているのでしょうか……。ぜひ記事を御覧ください。

取り上げさせていただいた記事を含めて、へいなかさんがピックアップされた記事をご紹介致します。

塀の中のひととは、自分に関係ない人間ではない、そう思える記事ばかりです。関係のある人間、そう、あなたの子供も、犯罪を実際に犯さないだけで、彼ら彼女らと同じ苦しみを味わっているのかもしれない。

一般の若手教員や教育学部の学生、そして子育て世代の保護者に伝えていきたい。

へいなかさんのこの思いを、ぜひ受け取っていただけたらなと思い、へいなかさんをご紹介致します。

ひとは誰しも、塀の中の人間になる可能性があるよな……。少なくともみこちゃんは、塀の中になんらかのきっかけで、将来自分もお世話になりそうな気も、わずかにしないでもない。あぶねえみこちゃん( ̄▽ ̄)。

それが、へいなかさんの記事を読むと、すっと納得いく形で消えていく。

週刊誌のような興味本位な読み方ではなく、教育の本として成立している。いつか、みこちゃん出版から実際に本に出して欲しいと思っています(へいなかさんにはまだ言っていませんけど)。

へいなかさんは、自分で判断できる専門家だから。こんな人はめったにいない。責任感のある教育者、専門家、そんなひとがめったにいないことが本当の問題なんだろうな……。

*このnoteは【共同マガジン】これが私のイチオシだ! 寄稿作品です。

*マガジンの内容は充実して参ります。フォロー頂けると嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?