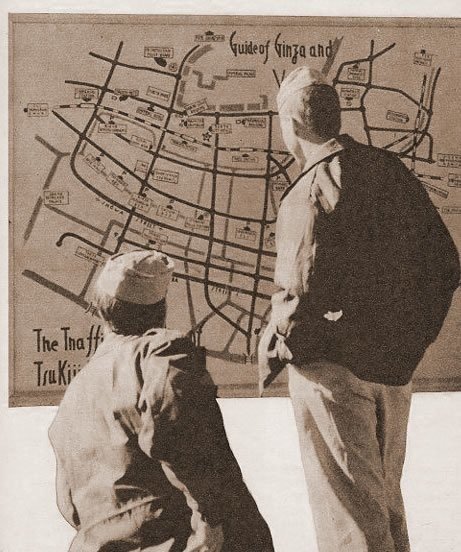

小説特殊慰安施設協会#19/銀座に立った慰安婦募集の大看板

夕方、千鶴子が帰り支度をしているところへ尾崎が戻ってきた。

「いかがでした?」と千鶴子が聞いた。

「いや、大変な話だ。」尾崎が汗を拭きながら言った。「林部長は?」

「あのあと、すぐにお出かけになりました。」

「そうか。丸の内・日比谷あたりは米兵が相当来てる。びっくりしたよ。」

「接収ですか?」慰安部の大田が席を立って尾崎の所へ来た。

「そうだな。そのための下見だな。爆撃されてないビルと、爆撃されても大破してない堅牢なビルの前には何台もジープが停まって、米兵が出入りしてた。その流れで、銀座にもジープが走り回ってる。」

事務所の全員が仕事の手を止めて尾崎の話に聞き入った。

「連合軍最高指令本部が横浜から此方へ移るそうだ。それと連合軍兵士も相当数、入城するらしい。先ず代々木原の練兵所に集まって、暫時接収先へ移るそうだ。大半の接収施設は京橋区らしい。」

全員が息をのんだ。

「本当に銀座は米兵の街になるな。林部長の言うとおりだ」山崎が言った。 「林部長が?」尾崎が聞いた。

「ああ。この間、林部長が制作したウチの出店計画書を見ながら、慰安部・キャバレー部合同で打ち合わせをしたんだ。そのときに、俺が銀座地区にこんなに出店してアメちゃんは来るんですかねぇ?って聞いたんだ。横浜から来るとは思えなかったから、聞いてみたんだ。そしたら林部長が言った。銀座は連合軍兵士の街になるって。」

4日に、林穣が内務省の人間と高乗警視庁保安課長と、横浜税関に収まっているGHQに出かけたとき、GHQ側担当官から事業規模の見込みと、資金的論拠の提出を要求された。帰社後、林穣はすぐその書類を制作したが、その時に慰安部・キャバレー部の担当責任者を集めて意見交換の席を設けた。その席には宮沢理事長も参加した。山崎が言ったのは、その席の林穣の話だ。彼はこう言った。

「政府は連合軍を横浜に留めるつもりでいるようですが、無理です。彼らは必ず宮城周辺に駐屯地を移します。占領軍の中核は、銀座・日比谷・大手町に集結しますよ。銀座は、必ず米兵たちで溢れかえる街になります。そして、その全員が我々の用意した娯楽設備を利用する。」

話し合いに参加した全員が息をのんだ。

「私も同じ意見だ。それなンで慰安施設も、三越の地下階あたりにも置くべきだと提案したんだが、残念ながら断られた。」そのとき宮沢が苦笑いしながら言った。「したがって銀座での事業展開はキャバレー部が中心になる。ただ慰安部の募集広告は各所に出す。どこに出すかは、慰安部担当者が検討してくれ。」

翌日、昼少し前に、色黒の小柄な女性が千鶴子を訪ねてきた。千鶴子は書類の山と一心不乱に格闘しているところだった。

「あの。」

「?」千鶴子は顔を上げた。縮れ毛を無造作に束ねたモンペ姿の女性だった。

「萬田さんでしょうか?」

「はい。」

「あたし、戸田ヘレンといいます。いま下の慰安部の方から、萬田さんに面接をしてもらうようにと言われました。」彼女がおずおずと言った。

「あ。伺ってます。どうぞ座ってください。」

千鶴子は隣の席をすすめた。ヘレンは履歴書を彼女に渡すと、千鶴子に言われた通り椅子に座った。おどおどしているのが手に取るように判った。この間、林部長に面接された時の私のよう・・千鶴子は思った。

『英語はどこで習われたの?』千鶴子が英語で言った。

『あたし、ハワイで生まれたんです。だから子供の時から、しゃべるのは英語でした。』ヘレンが英語で答えた。たしかにその英語はアメリカ人ネィティブのそれだった。

『父と母が移民して、私は向こうで生まれました。ハワイで小さな食堂をやっていたんですけど、日本とアメリカの雲行きが怪しくなってきて、5年前に日本へ戻ってきました。』

『真珠湾の前?』

『はい。戻ってきてから、父と母は本所で小さな食堂をやっていました。でも3月の空襲で・・』ヘレンは言葉を詰まらせた。

「・・そう。ご愁傷様です。私の父母も、あの夜亡くなりました。」千鶴子が日本語に切り替えてそういうと、ヘレンは顔を上げた。その後、どれほど苦労したか、千鶴子は聞くまでもないと思った。

「ヘレンさんはお幾つですか?」

「24歳です。」

「私より3つ、お姉さん。」千鶴子が微笑むと、つられてヘレンも笑った。

「お仕事は何時から出られそうですか?」

「え?採用していただけるんですか?」

「もちろんです。」

「ありがとうございます! 何時からでも大丈夫です。今日からでも。」

「あ。助かります。実はいま、とっても一人じゃ賄えないほどの仕事を抱え込んでいるの。タイプのお手伝いをして頂いていい?」

千鶴子がそういうと、ヘレンは顔を引き攣らせて一瞬黙った。

「わたし、タイプしたことないです。」

「あ。ごめんなさい。だったら私のタイプした書類のスペルミスを見てもらっていいですか?ヘレンさんのほうが、私より断然全然英語上手だから。」

「はい。」ヘレンは硬い表情のまま頷いた。

ヘレンは、確かに英語は流暢に話せた。しかし、スペルは全く自信が無かった。ハワイにいたときは、とっても学校へ通えるほど豊かではなかった。ヘレンは学校には行っていなかった。それでも、スペルもよくわからないとは言い出せなくて、ヘレンはそのまま千鶴子の渡した書類を受け取った。

「お願いします。」千鶴子が言った。

ヘレンは、千鶴子の隣の机で渡された書類を読み始めた。ヘレンにとって、それはあまりにも難解な書類だった。スペルチェックどころではない。知らない単語ばかりが並んでいる。ヘレンは、茫然とした。

しばらくすると、人事部の尾崎が一階から上がってきた。

「お。さっそく仕事か。」尾崎が言った。

ヘレンがびっくりしたように立ち上がった。

「ああ、いいよいいよ。そのまま続けて。ひと段落したら、下の私の所へ寄ってくれないか。採用手続きをするから。」

ヘレンは、深々と頭を下げた。

千鶴子は仕事仲間が出来たことを喜んだ。

無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました