黒海の記憶#06/大洪水時代

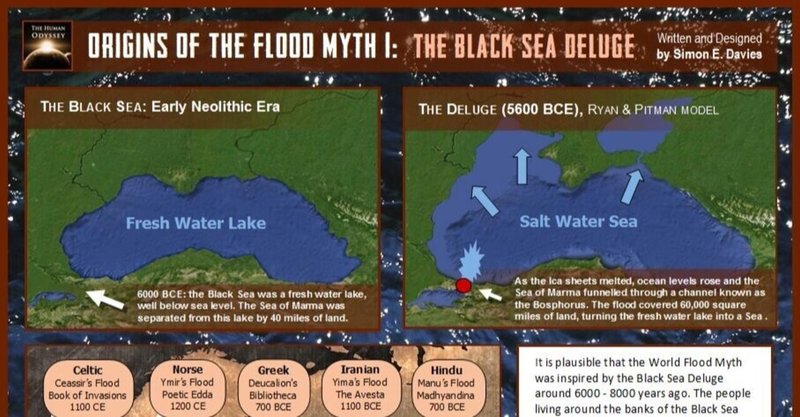

古代の黒海は淡水湖だった。今の大きさの1/2をイメージするといいかもしれない。

黒海には大きな川が幾つも流れ込んでいた。しかし海への出口を持たなかった。そのため黒海は少しずだが大きくなっていく湖だった。そのため湖畔の水辺は無数に泥濘む湿原があった。ヒトらがそこに定住し始めたのは、水が豊かなこと/採集できる植物が多かったこと、容易に家畜化できる生き物が手に入ったためである。およそ1万年ほど前であろうか。

古代の黒海周辺は、ヒトらが彷徨・拡散から定住に変われるだけの地力をもつ所だったのである。

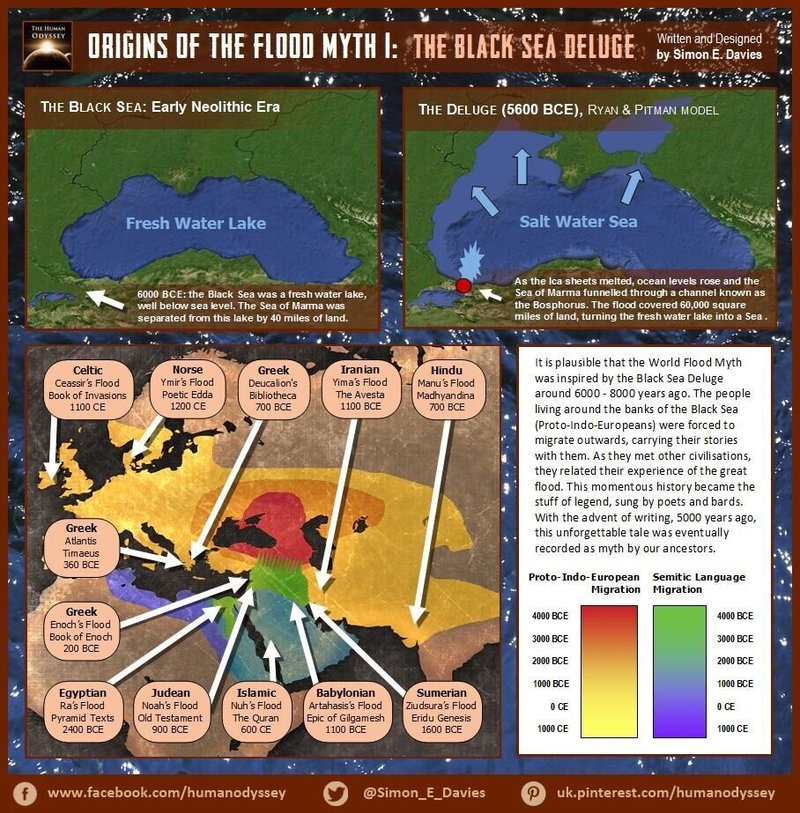

かなりの確度で言えるのは、いわゆる印欧語もこのあたりが始まりだったことだ。言葉と技術は合い為すものだ。技術の伝搬はそのまま言語の伝搬でもある。証左は灌漑技術の伝搬と印欧語の伝搬が見事重なっていることからも知れる。ヒトは、技術と言葉を・・そして次には文字を運んだのだ。

さて。周辺の河川の水を受けて拡大化する黒海の話である。

ギリシャの史家ストラボンは、その著書の中で「巨大化した黒海は、ついには現ビスボラス海峡あたりを突き崩し激流になって地中海へ流れ込んだ」と書く。いかにもありそうな話だ。以降の歴史家たちは、このストラボンの話をそのまま踏襲した。20世紀後半まで黒海は肥大化し地中海へ雪崩れ込んだ湖だと思われていた。

しかし、黒海の水を舐めてみればわかる。塩辛い。淡水ではない。

20世紀の地質学者が調べてみると・・黒海は深い部分には確かに淡水来湖痕があるが、ある水深から上は、完全に海水なのだ。それもあいまいなところがない。あるところから突然海水域に変わる。つまり。ある日突然、古代黒海は淡水湖から海水湖に変わったのだ。

1998年、コロンビア大学の地質学者ウィリアム・ライアンWilliam Ryanとウォルター・ピットマンWalter Pitmanが、紀元前5600年頃ボスポラス海峡を通る大洪水が起こったという説を発表した。

両氏はこう書いている。

「ナイアガラの滝を一日に流れ落ちる量の200倍にあたる10立方マイルもの水が毎日流れ込んだ。ボスポラス峡谷は怒濤のごとく荒れ狂い、それが少なくとも300日以上続いた。」

ライアン/ピットマン説は、その後幾つもの調査によって確認されている。

事実はストラボンの説とは反対だったのだ。温暖化によって海面が高くなった地中海の圧力に耐えられなくなって、黒海と地中海の間に有った細い陸橋に亀裂が走り、破壊されて怒涛の勢いで海水が、盆地だった黒海へ雪崩れ込んだのである。かくして古代淡水湖黒海の周辺にあった村落はすべて海中に沈んだ。

さまざま民族の間に有る「洪水伝説」は、この時の記憶ではないかと言われている。

生き残った人々は拡散を余儀なくされた。カルパチア山脈、アルプス山脈、ディナル・アルプス山脈を越えて、ひろく灌漑技術と印欧語圏を広げていった。こうしてヒッタイトへメソポタミアへ、農耕/酪農を基盤とするヒトの定住文化が繋がられていったのである。

無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました