ご府外東京散歩#17/板橋宿のこと

京都と江戸を結ぶ最短路であり、裏日本と江戸を結ぶ路でもあった中山道は板橋が江戸前の最終帰着だった。にもかかわらず四宿の中では最少だった。宿内人口と家数を見てみると、千住宿は9,556人/2,370軒。品川宿は7,000人/1,600軒。内藤新宿は2,377人/698軒余に対して板橋宿は2,448人/573軒だ。これは交易用に使われる頻度が他の宿より低かったためだろう。京からの最短距離ゆえに徳川幕府は必要以上の整備を実行しなかったからだ。中山道は他の街道に比して、江戸時代に入っても圧倒的に難所が多い道だったのだ。

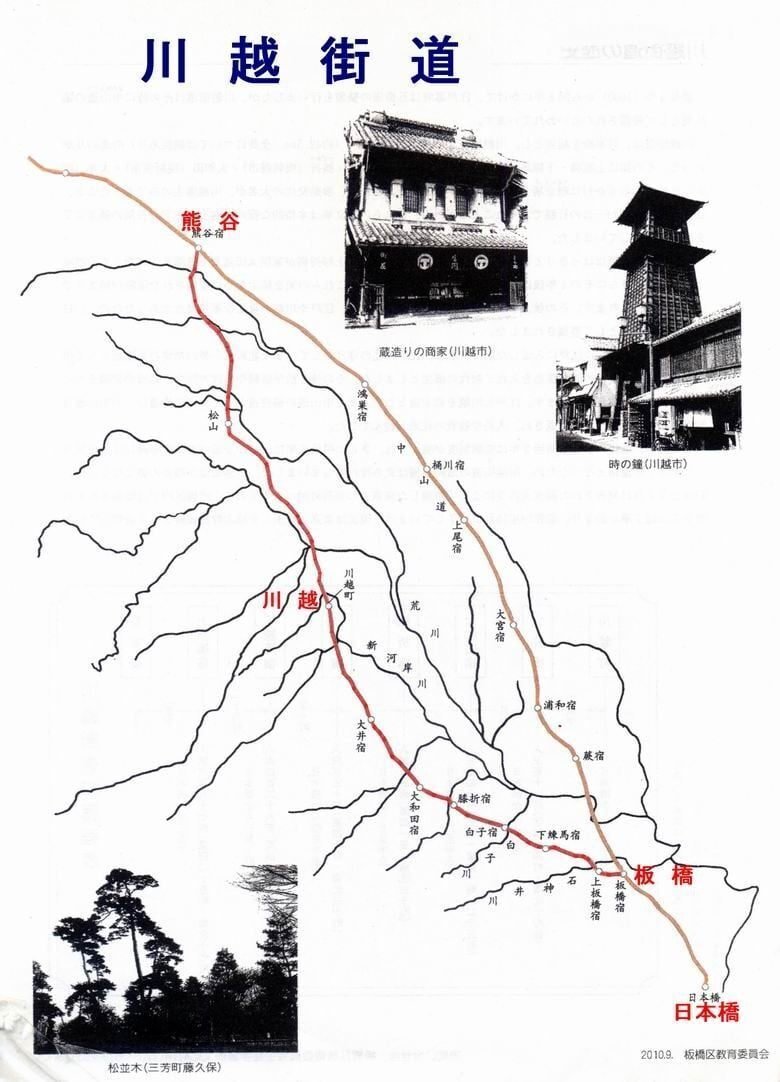

したがって商いの道としては、中山道より、同じく板橋宿から始まる川越街道が栄えていた。川越街道は太田道灌千代田城築城のとき、河越城と結ぶために整備した道である。家康が五街道整備の命をだしたときに、近在諸藩によって脇往還として改修された道だった。

参勤交代として川越街道を利用するのは川越藩だったが、江戸までの距離が短かったこともあって逗留することはほとんどなく休憩と人馬継ぎだけが行われるだけだったのだが、後代になると他藩も川越街道を使うようになっていったので、街道としては遙かに川越街道のほうが振やかだった。

「中山道宿村大概帳(1814-1844)」を見ると、宿往還の長さは20町9間(約2.2km)うち町並地は長さ15町49間(約1.7km)。南北に広がっている。宿内人口は2,448人(男1,053人、女1,395人)宿内家数573軒、うち旅籠は54軒あった。板橋宿はそれぞれに名主が置かれた3つの宿場の総称だった。うち本陣があったのは仲宿。上宿/下宿/平尾宿には脇本陣が一つずつあった。参勤交代の大名はここを利用した。本陣がある仲宿には、問屋場/貫目改所/馬継ぎ場/番屋(自身番の詰め所)が参勤交代の大名のために置かれていた。木賃宿や馬喰宿は上宿/下宿/平尾宿に置かれていた。

実は川越街道は加賀藩前田家と縁が深い。加賀藩の参勤交代は中山道を使用していたからだ。加賀藩の大名行列は北国街道から中山道に入り板橋宿を目指した。板橋上宿に下屋敷を構えていたのである。下屋敷と言っても22万坪(約72.6ha)余り。屋敷内に石神井川が流れ、千川用水も同屋敷に流れ込んでいた。かなり広大な屋敷である。なので参勤交代のないときも、加賀藩は板橋宿の産業に大きく寄与していたのだ。

加賀藩の土地屋敷は明治政府によってすべて接収され、一部が陸軍の管理下に入った。

無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました