日本国名の由来を追って#10/古事記にはただ一度も「日本」という文字は出てこない

The "Nihon Shoki" describes it as "日本、此云耶麻騰。下皆效此" and states that the name of the country of Japan is YAMATO. The Kojiki (Record of Ancient Matters) refers to "倭" as YAMATO.

In the late Nara period, OuminoMifune the first emperor of Japan, is known by the Chinese epithet "Emperor Jinmu," while "Yamato" is written as "倭"In the Nihon Shoki, it is written as 神倭伊波礼琵古命Kamuyamato Iwarehiko-no-mikoto, and "Yamato" is rendered as "日本".

In the Kojiki, "Yamato Takeru-no-Mikoto" is "倭建命". In the Nihon Shoki, it is "日本武尊".

By the way, this song is described as a song of this Yamatotakeru-no-Mikoto

In "Yamato wa ni no Mahoroba," the words, "the mountain will be in the heart of the country," are

夜麻登波 久爾能麻本呂婆 多多那豆久 阿袁加岐 夜麻碁母禮流 夜麻登志宇流波斯

and "Yamato" is written as "夜麻登".

The same song is described in the Nihon Shoki as a song of Emperor Ootarashiko oshirowakeno sumera-mikoto (Emperor Keiko), but this one is

夜麻登波 久爾能麻本呂婆 多多那豆久 阿袁加岐 夜麻碁母禮流 夜麻登志宇流波斯

The "Yamato" here is described as "夜麻苔".

Interestingly, the word "日本" does not appear even once in the Kojiki. It is all YAMATO. There are many different kanji used, but they are all read as "YAMATO".

And one more thing. As I mentioned earlier, the Nihon Shoki does not describe the formation process of the book, and at the same time, it does not mention the origin of the country's name "Yamato. At the same time, there is no mention of the origin of the name "Yamato". Why Yamato? It is in the Heian-kyo era (794-1185) that the explanation of "Why YAMATO?

Then, why YAMATO?

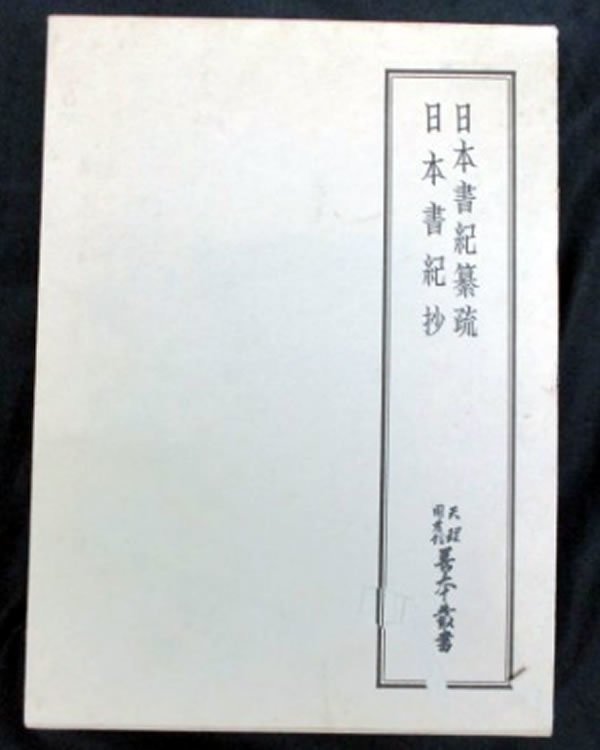

It would be complicated to follow them one by one, so let's take a look at "Nihon Shoki Sanso" by Ichijo Kaneyoshi, a classical scholar who was active in the early to late Muromachi period. This book is rarely quoted, but Ichijo Kaneyoshi was a great scholar, and his quotations are from Chinese classics, Buddhist scriptures and rhymes. However, the position he takes is that of a Shinto, Confucian and Buddhist monk, so caution is required.

In the same book, Ichijo Kaneyoshi is written as "猶言 山跡 也".

"旧云" in "山多 人跡 " / "弘仁私記序" in "古語謂 居住 為 止、言止 -住於山 也" / "釈日本紀" in "釈日本紀" / "延喜開題記" in "大倭国、草昧之始、未 有 居舎 、人民唯拠 山而居、仍曰 山戸 、是留 於山 之意也" and so on, and states that "people called it YAMATO" because "people depended on the mountains for their residence".

This follows the explanation given in the aforementioned "延喜開題記", which is followed in "延喜開題記" by "The place where the king's business was established, with the late Shu of Seiou, was designated as the country name". Incidentally, Ichijo Kaneyoshi does not support this "Seiou" theory. He has developed his own "日神之玉裔" dynasty theory.

『日本書紀』は「日本、此云耶麻騰。下皆效此」と書き、日本国名はYAMATOであると言います。『古事記』は「倭」をもってYAMATOとする。

奈良時代後期、淡海三船が、初代天皇として「神武天皇」という漢風諡号を送っている神倭伊波礼琵古命(かむやまといわれひこのみこと)ですが、「やまと」は「倭」と表記されています。『日本書紀』では神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)と書き「やまと」を「日本」と表記している。

古事記における「やまとたけるのみこと」は「倭建命」です。『日本書紀』では「日本武尊」です。

ちなみに、この倭建命の歌として記載されている

「やまとは くにのまほろば たたなづく あをかき やまごもれる」(これに「やまとし うるはし」と続く)は

夜麻登波 久爾能麻本呂婆 多多那豆久 阿袁加岐 夜麻碁母禮流 夜麻登志宇流波斯

と表記されており、「やまと」は「夜麻登」と書かれています。

同じ歌を「日本書紀」には大足彦忍代別天皇(景行天皇)の歌としていますが、こちらは

夜麻苔波 區珥能摩倍邏摩 多々儺豆久 阿烏伽枳 夜麻許莽例屡 夜麻苔之于屡破試

と表記されており、こちらでの「やまと」は「夜麻苔」です。

面白いことに、古事記にはただ一度も「日本」という文字は出てきません。すべてYAMATOです。色々な漢字が使われますが、読みはすべて「やまと」です。

それともうひとつ。前述しましたが『日本書紀』は、同書成立過程が書かれていないのですが、同時に「やまと」という国名の由来にも触れていないのです。「日本、此云耶麻騰」だけで終わっているのです。「なぜYAMATOなのか?」の説明を始めるのは、平安京時代に入ってからです。

では?なぜYAMATOなのか??

ひとつひとつ追うと煩雑なので、、室町時代前期から後期にかけて活動した古典学者、一条兼良の『日本書紀纂疏』を見てみましょう。意外と引用されることが少ない同書ですが、一条兼良は中々の碩学でして、引用は漢籍/仏典/韻書まで及ぶ大著です。ただ座するポジションが神儒仏三教一致なので、注意は要します。

同書中、一条兼良は「猶言 山跡 也」と書きます。

『旧云』中にある「山多 人跡 」/『弘仁私記序』中の「古語謂 居住 為 止、言止 -住於山 也」/『釈日本紀』開題「釈日本紀」の「延喜開題記」中「大倭国、草昧之始、未 有 居舎 、人民唯拠 山而居、仍曰 山戸 、是留 於山 之意也」などを挙げて、「人々は人々が山に依って居住していたことで」YAMATOと称したとしています。

では、なぜ畿内一国の名「やまと」が、なぜ国の総称となったのか?

これついては、最初の建都地が機内大和国だったため、それをそのまま使用したと書きます。

これは前述「延喜開題記」にある説明を踏襲しており、「延喜開題記」では続いて「周の成王の故事をもって、王業を定めた地を国号とした」とあります。ちなみに一条兼良はこの「成王」説を支持していない。独自の「日神之玉裔」王朝説を展開しています。

無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました