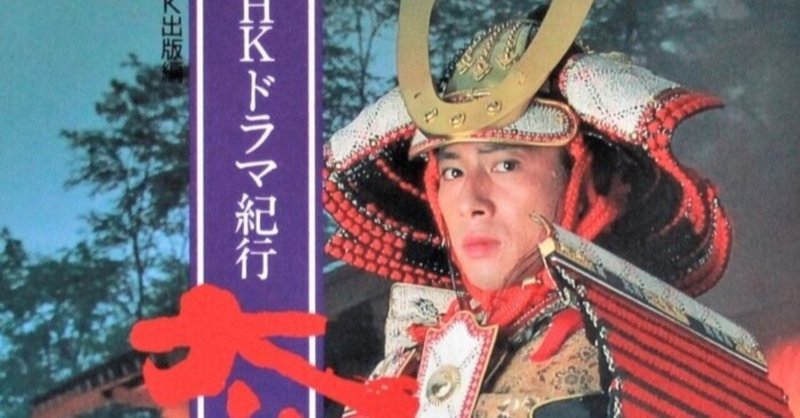

『太平記』本放送時グッズ

映画やドラマの類は普段ほとんど見ない私ですが、1991年にNHKで放送された大河ドラマ『太平記』は、ほぼ毎回欠かさず見ていました。今は亡き母(1931年生まれ)が途中まで皇国史観教育世代で、楠木家のライトなファンでした。もちろんあの教育方針の問題点やツッコミどころもよく理解していました。その縁で、母と一緒に見ていました。

最初からではなく、花夜叉率いる田楽一座の舞いを映したあたりからで、第3回くらいですね。「妖霊星」というサブタイトル(第8回)は印象的でした。

この作品はとても評価が高いということを知ったのは、つい最近です。現代の大河ドラマは”戦国三英傑”が登場する時代か、徳川幕藩体制から明治に至る時代しかほぼ描かれませんが、皇国史観教育の行きすぎとその反動で、タブー視されることも多かった鎌倉末期~南北朝時代を思い切って描き、戦国三英傑の時代よりもはるかに魅力的な人物を多数登場させて、巧みな脚本と演出が施されているがゆえ、の模様です。私も少し鼻が高くなりました。

2020年4月から、日曜日朝6時からのBSプレミアムで再放送が始まっているという情報を、第1回が終わった翌日にキャッチしました。ちょうどCOVID-19感染拡大による緊急事態宣言が発令されて、家にいられる時間が増えた頃で、第2回から毎回欠かさずブルーレイに録画しました。大雨が降るとBSの映像が乱れることがあり、第12回の大塔宮護良親王の読み方を解説するアバンやタイトルロールはひどい雑音にかき消されてしまいました。日曜日朝のお天気が悪くなることが、最大の心配事です。

綺麗なデジタルの画面で見ると、本放送の時は全く気に留めていなかったストーリーの伏線や、セリフや所作が深く意味するところや、昔の言葉づかいなど、気づくことがたくさんありました。以前は一体何を見ていたのだろう?と、過去の愚かな自分が恥ずかしくなるほどに。字幕をつけることもできて、さらにわかりやすくなっています。

加えて、今はネットがあります。南北朝時代がお好きな方のブログもいくつか見つけました。既に発売されているDVDセットをご覧になってレビューを書いているサイトもあります。大河ドラマを基にして、この時代のことを詳しく解説しているサイトや、足利尊氏没後の”続編”を思い思いに描くサイトまであります。

twitterでは、再放送が進むたびに盛り上がります。足利家を中心に美しいイラストを素早く描かれる方の腕前に感心して、出演している俳優さんの他の役柄とからめた投稿に笑い、(児玉清さん、武田鉄矢さん、高嶋政伸さん、沢口靖子さんのネタ率がとりわけ高いです)史実と変えてあるところや、ドラマでは省略されたエピソードを解説する投稿で学び、とても楽しい時間を過ごすことができました。

このnoteはその活動を通じて、自分なりに詳しくレビューを書いてみたいと思い立って確保したスペースですが、出勤が再開されると時間がなくなってしまい、再放送もいつしか終盤(2021年1月24日に第43回放送)まで来てしまいました。じっくり書けるようになるのはおそらく再放送終了後になりそうですが、本放送の時に集めて、今でも保管しているグッズを、再放送終了前に取り急ぎ紹介します。

(1)NHK大河ドラマストーリー 太平記(日本放送協会出版)

放送開始に合わせて発行されたストーリー紹介ムック本です。今でもネットオークションやフリマアプリで見かけます。大河ドラマでは、放送の中盤あたりに後半の出演者を発表してクランクインさせることが通例になっているため、近年は前編・後編に分けて発行されているようですが、この時代は年間1冊のみでした。従って、筒井道隆さんや森次晃嗣さん(twitterではモロボシ・ダン&ウルトラセブンネタで人気です)などは登場していません。新田義貞役は途中交代していますが、この本では交代前の萩原健一さんが出ています。そういえば脇屋義助役の石原良純さんも出ていません。

高嶋さんと赤井英和さん、堤大二郎さんの座談会は今見ても笑えます。出演者インタビューでは勝野洋さんの、「メイクさんに『また来たの?』となぜか言われます」が、何とも言えない味わいです。

それにしても、この表紙は何なのですか。あざとい、あまりにもあざとすぎます。第一後藤さん、あなたこのドラマでは男性でしょう!敵の尊氏の膝にちゃっかり乗っていては台無しではありませんか。

(2)「りんりん 太平記特集号」(鈴乃屋、NHKサービスセンター)

呉服店の「鈴乃屋」で発行していたタブロイド紙判のパンフレットです。詳しい経緯はもう覚えていませんが、どこかのデパートで無料配布されていたものをもらってきたのでしょう。

女性向けのお店ですから、当然御台所の沢口さんがメインの扱いです。写真もインタビューもかなり充実しています。沢口さんはストーリームックよりも詳しくお話されていますね。

高氏が足利の当主になって間もない頃、母・妻・弟と並んでいる写真は、物語の終盤まで来た段階で見返すと涙が誘われます。後藤さんの乗馬稽古写真も貴重ではないでしょうか。

なお、新田義貞は根津甚八さんです。ストーリームックを補完する役割も果たしています。

(3)鉄道会社パンフレット(JR東日本、近鉄)

大河ドラマでは、物語の舞台として取り上げられる土地の観光振興も話題のひとつです。その目的で誘致活動を行っている町もいくつかあります。『太平記』は舞台が東北南部から九州まで広範囲に及ぶため、鉄道会社にとっても格好のキャンペーン材料でした。

足利市は撮影に全面協力していて、当時観光に力を入れていました。駅前には足利氏の二つ引き両をあしらった『太平記』の幟が多数掲げられていました。東京都心から直通する観光臨時列車も運転されてました。このパンフレットでも真田さん・沢口さん”夫妻”の写真が使われています。

近鉄は、吉野はじめ南朝方ゆかりの地を沿線に多く抱えています。そこでキャンペーンを行いましたが、本作は足利方の視点から描かれているため、南朝ゆかりの土地としては手放しで喜べないところもあったのでしょう。NHKに許可を取るのも面倒ですしね。

後年の作品では、それぞれの地域にゆかりのある脇役クラスの出演者だけを集めたご当地限定ポスターが作られたケースもあるようです。武田鉄矢さん、近藤正臣さん、堤大二郎さんでパンフレットの表紙を撮影するのもよかったかもしれませんね。それにしても濃厚すぎるメンバー…。

(4)単行本「太平記のふるさと」(NHK出版)

番組が終盤に向かっていた、1991年10月20日に発行されました。大河ドラマでは毎回放送の終わりに2分程度時間を取って、ドラマゆかりの地の史跡や風物を紹介する「紀行」のコーナーがあります。評判が芳しくない作品では「紀行だけ見ておけばよい」と揶揄されることもあるみたいです。番組側も、本編で割愛したエピソードを紹介できるため重宝している様子です。

このスタイルも『太平記』から始まりました。前述した通り、ゆかりの地が広範囲に及ぶため、NHKにしても好都合だったのでしょう。初めての試みということで、紀行(太平記のふるさと)部分をまとめた本が出版されました。

見開き2ページの3/4を、番組の紀行コーナーで取り上げた土地の紹介にあてて(放送とは異なる話題を書いてある回もあります)左側1/4で、各回のあらすじを紹介しています。本編で省略された、尊氏の九州における足取りも早速フォローされています。

第43回までこの形式で記されていて、その後は概略のページになっています。池端俊策さんの原稿がまだ仕上がっていなかったのでしょう。サブタイトルも、第40回以降は放送と異なっている回がいくつかあります。概略ページの下には近藤正臣さんや陣内孝則さんなどの写真、藤村志保さんの清子おばあちゃんと筒井さんの直冬が、尊氏・直義兄弟の話し合いが終わるまで廊下で待つ場面(第42回)の写真などが掲載されていて、そこまで撮影が進んでいたことがうかがえます。

今回の再放送では、ネットでいわゆる「ネタバレ」を気にする人がとても多いことに驚かされました。『太平記』はネットが普及する前の時代に制作されていて、戦国三英傑の時代ほどには知名度が高くない登場人物がほとんどで、皇国史観育ち世代もまだ現役の年齢でしたから、本編で視聴者に番組の意図や、登場した人物の行く末について詳しく説明する必要があったことは、今の時代の人にはなかなか理解してもらえないのでしょう。

私はこの本を手元にずっと置いているため、最初からネタバレも何もありません。あらすじでは見えてこない、本編ならではの深みを楽しんでいます。

なお、後年発売されたDVDには紀行コーナーが収録されていません。再放送は紀行までありますが、オンデマンドなどの配信ではやはりカットされているようです。従ってこの本は、何気なく貴重品ではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?