【第十一回】チャップリンが生きた道~街の灯編①~

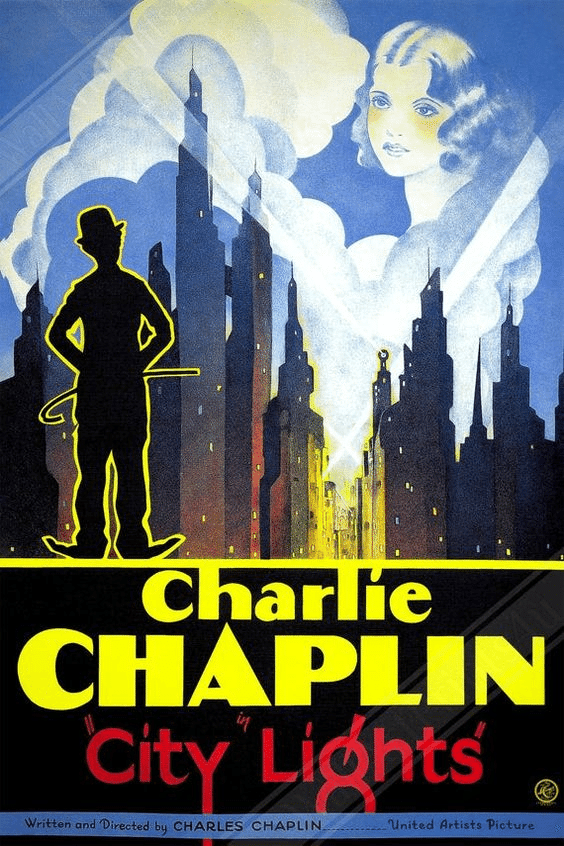

「サーカス(1928)」の次の作品「街の灯(1931)」について紹介していく。

主人公はとある浮浪者の男。

ある日、男は街角で盲目の花売り娘から花を買う。夜、男は泥酔して自殺しようとしていた富豪を助ける。富豪は男を命の恩人として家に呼び酒を酌み交わす。二人は街へ繰り出し朝まで店で飲み明かす。朝になって富豪の家に戻ると、その家の近くの街角で盲目の娘が花を売っている。男は富豪からもらった金で娘の花をすべて買った上、富豪の高級車に娘を乗せて家まで送り、手を握って別れる。娘は男を親切な金持ちと思い込んで慕うようになる。

一方、酔いの醒めた富豪は昨夜のことをすっかり忘れていて男を追い出してしまう。その夜、また酒に酔った富豪と街で偶然再会すると彼は男を覚えていて歓待するが、その翌日はまた男のことを忘れていて追い出す。

娘は体の弱い老婆と共に狭い部屋で暮らしているが、彼女が家賃を滞納して立ち退きを迫られていることを知った男は、その金を工面しようとしてボクシングの試合に出場するがあえなく敗れてしまう。

男が途方に暮れていると、街で偶然酒に酔った富豪とまた再会する。酔ったときだけ男を覚えている富豪は喜んで男を自宅に招いた上、娘の事情を聴くと気前よく1,000ドルもの大金を手渡してくれる。しかし室内には2人組の強盗たちも居合わせており、富豪は強盗たちに頭を強打されて気を失う。男は大慌てで警察を呼ぶが、警官が到着した時には強盗たちは逃げてしまい、男が犯人と勘違いされてしまう。意識を取り戻した富豪も男のことをすっかり忘れていて弁護してくれない。なんとか富豪の家から逃げ出した男は娘の家に行き、1,000ドルを手渡して立ち去るが、その直後、街で刑事に見つかって逮捕されてしまう。

時は流れ、娘は手術により視力を取り戻し、花屋の店を開いて幸せに暮らしていた。花を買いに来るお金持ちの男性を見ては、あの人ではないかと考えてしまう日々を送っていた。

一方、刑務所から出てますますみすぼらしい姿になった男はあてもなく街を歩いていた。偶然その花屋の前を通りかかり、ショーウィンドー越しに娘の姿を見かけて立ちすくんでしまう。みすぼらしい恰好の男を見て最初は笑っていた娘だが、自分をじっと見つめる男に対して哀れみの気持ちから男を呼び止め、一輪の花と小銭を手渡そうとする。しかし、小銭を握らせるために男の手を取ったその感触から、娘はこの浮浪者こそが自分の恩人であることに気づき、男も恥ずかしそうに笑みを浮かべるのだった。

チャップリン映画史上「ロマンチックで笑いと涙がこぼれる一作」として大きな評価を得ており、公開後すぐに大ヒットを収めた。2005年の米タイム誌の「ベスト映画100本」に選ばれた映画でもある。

これまでも心がほっこりするような作品を生み出してきたが、「街の灯」は群を抜いて人の心に働きかける作品となった。

チャップリンが恋した花売り女性との再会シーン

本作は放浪紳士チャップリンが恋した、盲目の花売り女性のために、汗水たらしながら目の治療費を稼ぐというストーリーである。

一見、王道ロマンチック映画に思えるが、冒頭シーンを観ていただきたい。

「平和と繁栄の像」の除幕式を行っている中、像の上で眠るチャップリンは式典の主賓たちから邪魔者扱いされている。

像の上から離れないチャップリンを主賓たちは追い出そうとするが、国歌が流れると義務的に敬礼をする。「平和と繫栄」を祝福する式典なのはずだが、社会的弱者である放浪者は祝福の対象ではないこと示している。

冒頭でいきなり、「平和と繫栄とは一体?」と語りかけてくるのが、非常に痛烈である。

表向きだけ良い顔をした主賓たちの愚かさ、除幕式の無意味さを冒頭で見せつけてくるのだ。

さて話は進み、泥酔した富豪の男が自殺を図ろうとする場面に遭遇したチャップリンは、なんとか説得し自殺を止めることに成功する。命の恩人として富豪はチャップリンに感謝をし、自宅に招いた。

朝まで酒を交わし仲良くなり、翌日チャップリンは富豪のもとへ尋ねたが、酔いから醒めた富豪はチャップリンのことを全て忘れており、追い出してしまう。

その日の夜、街中でチャップリンは酒に酔った富豪と再会し、自宅に招くが、翌朝に酔いから醒めるとチャップリンのことは覚えておらず、無慈悲に追い出すのだった。

本作では、このような一連を繰り返すのだが、一般的に富豪や紳士と呼ばれる人々を痛烈に批判しているのが伝わる。

都合の良いときだけ貧困者に優しさを見せつけ、用が済んだら冷たくなるという偽善的側面を見事に描いているのだ。

さて、チャップリンの少年時代の話になるが、個人的に興味深い話があったので抜粋してみる。

チャップリンや母ハンナたちは貧困のあまり、食事するのも精一杯だった頃の話だ。

そんなおり、毎日の生活にふいに変化が訪れた。きっかけは、とても羽振りがよくなった旧友に母が出会ったことだった。その女性は派手好みの堂々とした美人で、女優をやめて、ずっと年上の裕福な大佐の愛人になっていた。住まいはストックウェルのファッショナブルな区画で、母に再会した嬉しさから、夏の間、いっしょに暮さないかと誘ってきたのである。シドニーはホップ摘みの出稼ぎで田舎に行っていたので、母には何も断る理由などほとんどなかった。

ひょんなきっかけで、富裕層である母ハンナの旧友の屋敷で住むことになったのだ。

友人の屋敷では「とびきり贅沢な生活」ができていたらしく、チャップリンは徐々に上流社会の生活にも慣れてきていた。

しかし、裕福な屋敷での生活は続かず、パウナル・テラス三番地(チャップリンたちが住んでいた屋根裏部屋)に戻った。自分の家に帰ったチャップリンは「パウナル・テラス三番地に戻るのは悲しくはあったが、自分の気ままな生活に戻れることには、内心ほっとした。」と語り、母ハンナが言うには「客とはいわばケーキのようなもので、日を置きすぎると硬くなって、まずくなってしまう。」とのこと。

このエピソードが直接的に「街の灯」に反映されているわけではないが、「富裕層は都合の良いときだけ関わってくる存在」と、チャップリンは少年時代に悟ったのではないだろうか。

とはいえ、一時的な裕福な暮らしについては「短期間の贅沢な経験をもたらしてくれたシルクの糸は、ぷつりと切れ、わたしたちはふたたび、いつもの貧乏暮らしに戻ったのだった。」と話しているため、悪い思い出ではなかったようだ。

ー続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?