コケの育成が… -三代目イモリウム水槽の定点観測- という話

今年の初めに三代目イモリウム水槽を起ち上げて早3ヶ月近くが経とうとしています。(起ち上げエピソードはこちら→ 1 2 3 4)

今回はその経過報告です。

無事冬を越しました!(初越冬)

イモリの飼育を初めたの2023年3月だったのでほぼ一年が経ちました。

寒い時期から飼い始めるのをあえて避けて3月から初めたので今年の冬が初の越冬となりました。ネットの情報によると気温が10℃以下になると冬眠すると書いてあり、冬眠中の事故でそのまま★になってしまうケースもあるとのことだったのでなるべく冬眠は避けるよう室温には気を配りました。

ただそれでも普通に朝などは10℃くらいになってしまうこともあり、大丈夫かな?と思ったのですが結果的には今いる3匹とも無事に冬を越すことができました。

冬場は餌食いが落ちる

ただ、気温の低下とともにイモリ自体の活性も下がっていたのか12〜2月ぐらいまでの間はエサを食べる量がガクッと落ちました。

3匹とも若干メタボ気味ではあったので給餌のペースを下げてはいたのですが、2〜3日ぶりのエサにもそれまでと比べて明らかに反応が悪く拒食を疑うくらいだたったのですが、3月に入ってからは活性も上がり餌食いもよくなってきたので一安心です。

イモリは夜行性ということに気づく

我が家のオキナワシリケンイモリたちですが、日中の照明をつけている時間帯はほとんどシェルターの中に隠れてしまい外に姿を見せることはありません。

よくイモリ飼育の動画を見ていると照明の下でも歩き回っている姿を見るのでそれが当たり前だと思っていたのですが、調べてみるとイモリは基本夜行性だそうです。

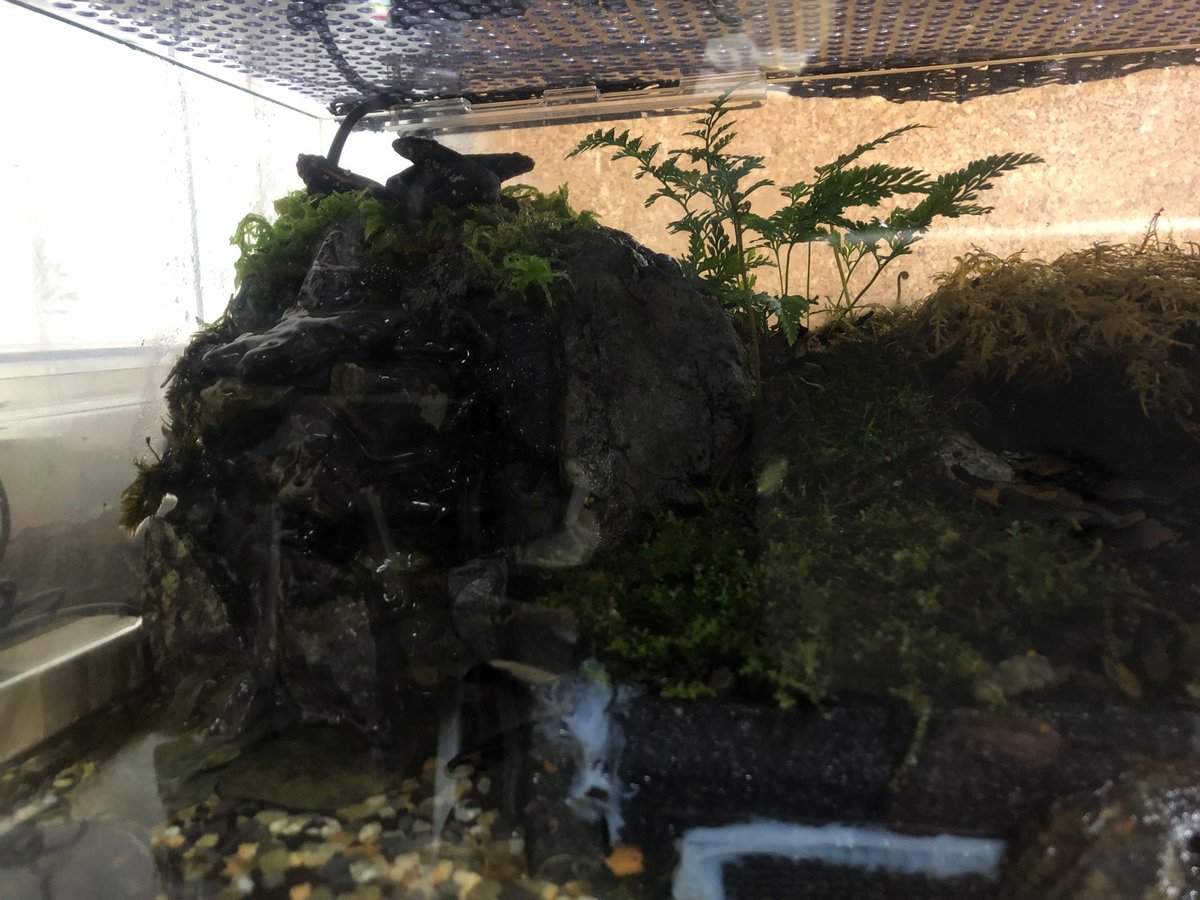

夜間(大体20時以降)はなるべく光が入らないように照明は消し、部屋の明かりも入らないように遮光シートを被せているのですが(↑の写真参考)、そうするとシェルターの中から這い出してきて外を徘徊している姿をよく見かけます。

明るい時に観察できないのは少し物足りないのですが、生き物の習性である以上しかたないので諦めました。たぶんレイアウトの段階で日陰の部分を多くすることで対処できるところもあると思うのでそれは次回以降のレイアウトに活かしたいと思っています。

あと繁殖も狙っていたのですが今年は失敗しました。そもそも雌雄の確認もできてもいない上に、ほぼ水に入らず繁殖行動らしきものも見られなかったのでまあ失敗だったのでしょう。

コケの育成が思ったようにいきません

イモリと一緒に飼育しているミナミヌマエビも順調に数を増やしており、生体チームに関しては順調と言っていいと思いますがコケの育成が…というのが実情です。

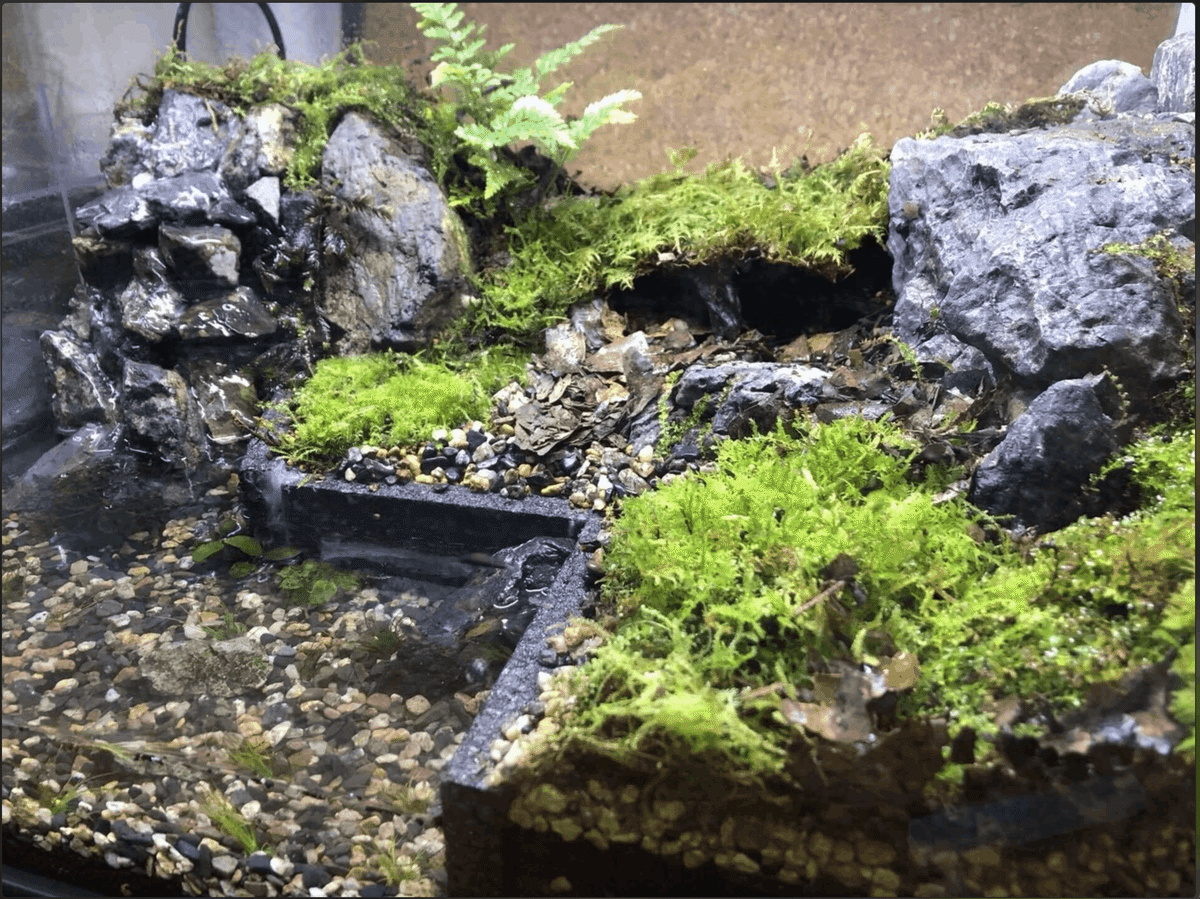

中央左側のエリアは2月に比べると明らかに緑が増えています。これはコツボゴケとムクムクゴケが成長した結果で、この部分だけは成功していますがほかは…

左上にある滝の上のミズゴケは(トキワシノブが成長して見づらいですが)明らかに色が落ちて溶けかけています。

ほぼ中央やや右上のエダツヤゴケは完全に腐ってますね。ここは照明が当たりすぎてコケが枯れてしまい(2枚目)、その後も霧吹きを続けていたら今度は腐ってコケが生えている状態です。早く取ってしまった方がいいのですが、もしかしたら新芽が下から出てくるかも?と一縷の望みに期待をかけているところです。

右手前のシノブゴケエリアもどんどん色が落ちてますね。コケの先が枯れてしまっているものが多くトリミングしても改善しないのでどうしたもんかと思っているのですが、実は新芽も少し見え隠れしているのでもう少し様子見です。

その他、メンテナンスなど

その他についてですが、少し素材を追加しました

イモリの行動やコケの育成を見ている中で「照明の光を避けられるところが少なすぎるのでは?」と思うところがあったので追加素材として流木とトキワシノブを追加しました。(↑の写真と2023年3月の写真にも写っています)

この追加流木は実は三代目水槽をレイアウトする前から購入していたのですが、そのことをすっかり忘れてしまっていたものです。穴の空き方がシェルターにピッタリだったので大事にとっておいたのですがつい最近その存在を思い出しました。

これを置いたおかげでますますイモリの日中の存在を確認することが難しくなってしまったのですが、イモリ自体の滞在スペースは広がったので良かったかなと思っています。

イモリたちは日中外には出てきませんが、外の様子は常に気になっているようでシェルターの中から常に外を伺っています。追加した流木の穴からひょっこり顔を出している姿も時々見られ、それはとても可愛いです。すぐにひっこみますが。

トキワシノブも影を作るために追加しました。照明に近い部分は若干葉焼けしていますが新芽も増えているので育成自体は順調です。

こうして考えると照明自体の明るさや照らし方にも問題があるのかな?と思っているのですが、イモリウムの動画などをYouTubeで見ていてもそんなに大きく違ってはいない気がするのでちょっと謎が解決できていないところです。

実は四代目構想も??

ちょうど一年前ぐらいからイモリを飼育し始め、水槽は2台、レイアウト起ち上げは3回やってきましたが、四代目水槽の構想も練り始めています。

イモリの飼育とイモリウム水槽の起ち上げについては一つ目標がありました。それは「イモリファーム」を作ること。

イモリファームは簡単に言うとイモリを中心にしたビオトープです。

今飼育しているオキナワシリケンイモリとミナミヌマエビとは別にイモリの餌用にワラジムシの飼育もしているのですが、できることならイモリとそのワラジムシが共生できる環境を作りたいと思っています。

実際、今の三代目水槽の中にもワラジムシは入れているのですが、45cmの水槽サイズだとワラジムシが個体数を保つのが難しいようでその姿を見かけることはほとんどありません。

たぶんそのほとんどが捕食されてしまったか、イモリに見つからないところでひっそり暮らしているのでしょう。

あと、飼育環境を大きくしたい、というのはアクアリストの誰もが通る道なのでしょう。初代水槽(幅37cm)で飼育を始めた時から「もっと大きく、もっと大きく」と思っていました。

大きくしたらその分管理も大変になるんでしょうが、こればかりは一度その欲を満たさないと収まらないような気がしています。

…という訳で来月ぐらいから四代目イモリウム水槽起ち上げレポートが始まる予定です。お楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?