大川原脩平「大きなまとめ」(滞在まとめ)

▼私の活動方針

今さら、私の個人としての活動方針を表明しておきたい。みっつある。

「ものをつくりません」「ゆっくりやります」「ひまです」

私はアーティストではないので、作品らしきものを製作して残していくことは基本的にない。ゆっくり動いて、暇をもて遊ぶ。そういうふるまいの中でなんとなく人と関わり、楽しくやる。控えめに言って最高の人生だ。今回の旅も、そのような目線であらためて考えることを振り返りの道しるべとしたい。

やらないこと、動くこと、状態を引き受けること。そうしたことでもって浮かび上がる出来事に興味がある。

▼「ものをつくりません」

例えば普段、家事をする。味噌汁をつくって食べる。布団を敷いて寝床をつくり、就寝する。日々の営みの中に「つくる」という行為は容易に見出せる。それらはごく当たり前に生活の中にあり、忌避されるものではなく、むしろ大切に扱うべき技術である。そうした中で「つくらない」ことを維持するのは実はけっこう難しい。私たちは気がつけば何かをつくっているし、つくることは基本的に楽しい。その誘惑に耐えながら積極的に「つくらない」でいることが、私なりの「つくること」に対するリスペクトだ。

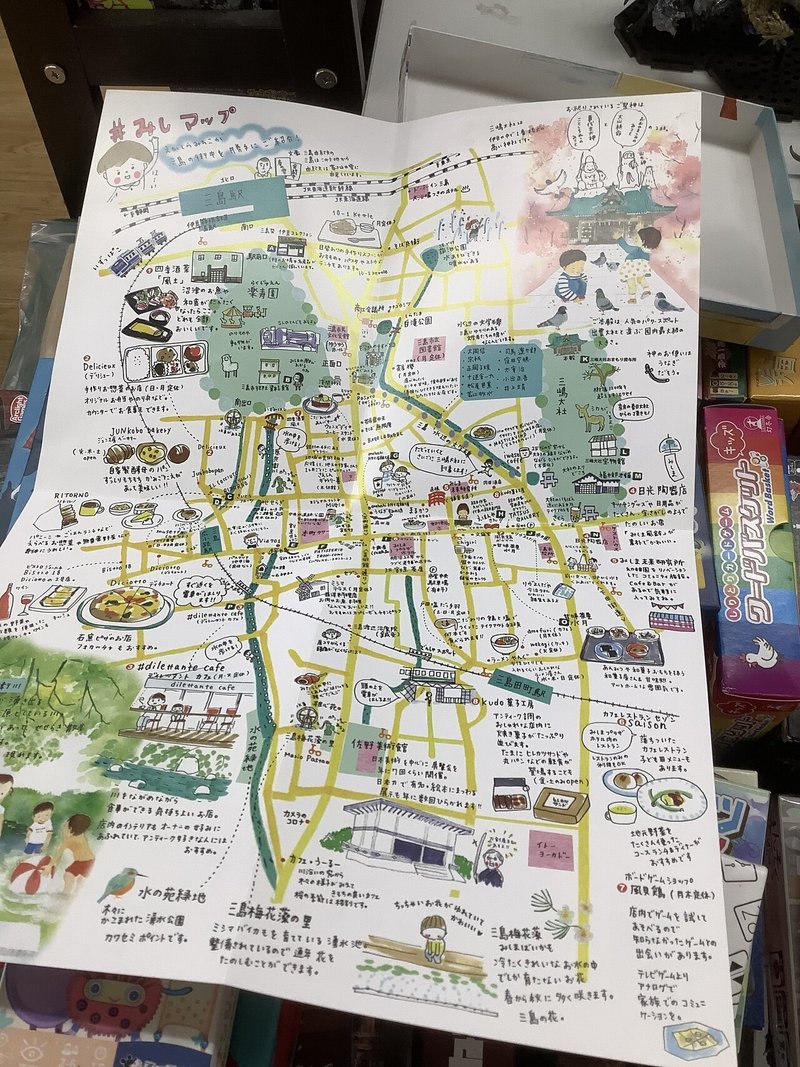

つくらないことはつくることに対する否定ではなく、むしろつくることを引き受けるための精神統一のようなものだ。世界は何かが、誰かがつくったもので溢れている。もはや、つくるからあるんだとさえいってもいい。今やどこを歩いても人の手のかかっていないものはなく、間違いなくこのまちもたくさんの人たちの「製作」によってつくりあげられたものだ。

私は舞踏家なので、まちに対してできることは決して多くない。ただ、歩くだけだ。歩いているうちはものをつくることができない。人の手でつくられたまちなかを歩く。これから何かをする予定もない。だから手ぶらで歩く。お腹が減れば誰かがつくったパンを食べ、眠くなったら人がつくった寝床で寝る。何から何までお世話になることを求めに行く。

思えば旅というものは、常に誰かを頼っていくようなところがある。まったく何のあてもなく遠い地へ足を運ぶことはそう多くはないだろう。今回もたくさんの友人に世話になったし、新たな友人ができた。彼らを訪ねて歩くことだけが唯一やったことだ。いつも本当に頭が上がらない。かといって、私から彼らに何かできることがあるだろうか? 仮にできることがあったとしても今すぐのことではないだろう。贈与はまず贈与だけがあり、何よりも必要なのはそれを盛大に引き受けることだ。まずは歓迎を、諸手を挙げて引き受けなければならない。受け取りもせず何かができるなんて思いあがってはいけない。これからのことは、ゆっくり考えたらいい。

▼「ゆっくりやります」

何事もゆっくりやるのがいい。止まってもいいし、逆行してもいい。さんざん世話になったお返しを本当の意味でできるのは何十年後かもわからない。私たちは適切な速度を体で知っているので、急ぎすぎないようにだけ気をつけたらいい。ゆっくりやるのもなかなか骨が折れるが、スピード違反をするよりは事故のリスクも少ないだろう。

人にプレゼントをあげたいとき、早くとも半年か1年ぐらいのスパンで考える。その人のことをよく知らないからだ。何の気なしに生きていて、ある人のことをじっくり考える機会なんてそうそうない。だから贈りものは難しい。まして、ものを贈ることは呪いでもある。けれどじっくり考えていると、ふとした瞬間に最高の贈り物が降ってきて、渡すにも適切なタイミングが訪れることがある。私は大体いつもその瞬間を待っている。贈り物は待っているときにしか現れない。だから長い目でじっとそのタイミングを待つ。歩く速度が速すぎると取りこぼしてしまうが、ゆっくり歩いていれば目の前に落ちてくる。拾いあげて、ただ渡す。きっと喜んでくれるだろう。

1週間の滞在でこれといってできたことなどなく、特別に何かわかったこともない。何かをわかった気になるようなことはあるかもしれないが、私はそうしたことには興味がない。もし万が一これから何かをしたいと思ったならば、そのときに改めて1から考えたい。何も焦ることはない。きっとまた誰かが助けてくれるに違いない。

▼「ひまです」

予定がないわけではない。けれど、暇である。なにかを強制されず、とりたてて強い衝動があるわけでもない。そういう時間が愛おしいと思う。暇というものは誰もが求めてやまないいっぽう、恐ろしい拷問のようでもある。「バケーション」といわれてもついつい予定を詰め込んでしまうみたいに、暇をただ引き受けることほど難しい行為もない。

今回、暇との戦いには惨敗したと言っていい。とはいえ、忙しかったのかと言われるとどうかわからない。とても充実した時間をもらったという実感があるが、ほどよくゆるりと過ごしてもいた。暇は追いかければ追いかけるほど遠ざかっていき、求めていないときに顔を出す。天邪鬼なやつだ。しかも、人は基本的に暇に太刀打ちできないので、いっそう挑みがいがあるとも思う。実際のところ、人はみな暇というつかみどころのないものといつでも戦っている。あるいは共に、なんとかうまくやっている。

暇でいると、「何かができる可能性がある」と感じる。可能性を、可能性のままに留めておく。やらなければならないときはいずれやってくるから、それまでは亀の歩みでいい。そう思える状態でさえあれば何があっても問題はない。それでいいと思えないときは、思えないということ自体が危険信号だ。忙しく何かをつくっているようなとき、暇が身近に感じられないとき、いま自分が暇であってもいいと感じられているかどうかについては、いつでも関心を払っていていい。

▼何かをしたような気になるために

こうした方針に沿っていると、時折「なんて生産性のないことをしているんだ」と言われることがある。世の中は「生産性」の病におかされていて、ただ歩くことさえ許されない空気がある。ただ歩き、人と話し、何だか知らないけど「よかったなあ」と思えるだけでいいんじゃないか。人はものをつくるために生まれてきたんだろうか。人と人とを繋げ、プロジェクトをやり、作品をつくりながらお金を稼ぐために私は歩いているんだろうか。私はただ、いま歩いていることをこそ肯定したいし、いま生きていることや、なんだかわからないけどやっていることなら、なんだって「よかったなあ」と言いたい。ひとまず、いまの状態を肯定することからすべてを始めたい。あとになって間違っていたような気になってもいい。そのときは大きな声で「間違っていたなあ」と言うだろう。

ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?