追悼・林雄二郎さん

2012年1月25日、霞が関ビルで林雄二郎さんのお別れ会が開かれました。300人近い、各界の皆様が参集されました。

▼以下は、橘川の追悼の辞です。こういうスピーチの場合、僕はだいたい前日に、文章を書きます。それを推敲した上で頭に入れて、スピーチの場では原稿は見ません。あくまでライブ感覚で、会場の人たちの反応によって内容が変わる場合もあります。今回は、時間が短いこともあり、ほぼこの文章通りです。なにしろ、加藤秀俊さん、山岡義典さんの後にスピーチするわけですから、緊張しましたw 更に僕の後は、トヨタの奥田硯さんが乾杯の挨拶ということで、なんで、僕が(笑)という感じですが。

----------------------------------------------------------------

本日は、林雄二郎先生を偲ぶ会にご参集いただきありがとうございます。

森を見る会の橘川幸夫です。

本日、お集まりいただいた皆様は、戦後の日本社会の骨格を築き上げた皆様だと思います。

林雄二郎さんも、経済安定本部からはじまり、国家のプラニングをなされ、教育による人材育成をされ、企業の社会貢献のパイオニア的な活動をされました。

私は皆様とは少し違う立場で林さんと30数年間お付き合いいただきました。私は、林さんと一緒に仕事をしたこともないし、特別な指導を受けたわけでもありません。

私は学生時代、ロック音楽というものに出会い、仲間たちと一緒にロックの投稿雑誌である「ロッキングオン」という雑誌を創刊しました。最初はお金がなくて、ずっと私の部屋が編集部でした。

雑誌をつくり続けながら、メディアとか情報ということに関心を持ち、たまたま本屋さんで買った講談社の「情報化社会」という本に出会い、衝撃を受けました。「そうか、情報化社会というのは、あらゆるものがメディアになる時代なのか」と。目の前の現象を、大きな時間の流れの中で見る林さんの姿勢にすっかり魅了され、手紙を書きました。今だとメールとかツィッターでしょうが、70年代の後半なので、郵便で送りました。

しばらくしたら、秘書の女性から電話があって「林が会いたがってる」と。当時は僕はロック雑誌の編集者ですし、林さんがどれだけ偉い方も知らずに、新宿の三井ビルのトヨタ財団に出向きました。ボロボロのジーンズ姿でしたが、林さんは、ニコニコした笑顔で迎えてくれて、「一杯やろうか」と西口の焼き鳥屋に連れていってくれました。

それ以来、私は、何かあると林さんに連絡して、ごはんをごちそうになりながら、さまざまな話を聞かせてもらいました。あれは、80年代の半ばだと思います。東京の高校で、先生が生徒をナイフで切るという事件がありました。普段、おとなしい先生で生徒になめられていたらしいのですが、ある日、堪忍袋の尾がきれて、カッターナイフで生徒を切って大騒ぎになりました。林さんはそのことが気になって、調べたそうです。すると、その先生はハム無線の世界では、有名な人だということが分かりました。ハム無線では、なんでも知っていてたくさんのハム仲間に尊敬されていたのに、現実の教室では、おしゃべりべたの先生だったのです。林さんは「橘川くん、その先生の方が未来の人間かも知れない」とおっしゃってました。

私は、林さんに仕事のことで何かお願いしたことはありませんが、30歳の時に最初の単行本を出しました。その本の推薦文を書いていただきました。以来、僕は自分にとって大切な本を出す時は、ゲラの段階で林さんに見てもらい、推薦文を書いていただいています。30数年間、私と林さんはそういう関係でした。

森を見る会というのは、林さんが90歳に近付いた頃、それまで私は誰も林さんに紹介したことはないのですが、若い連中に林さんの凄さを見せてやろうと、日本財団の部屋をお借りして、勉強会をやったことからはじまりました。会の名前は、林さんがその頃、口癖のように言っていた「木を見て森を見ずという言葉があるが、最近の学者は、木どころか枝とか根っことか、細かいところだけ研究して大きな視点でものを見る人間がいなくなった」というところから、では「森を見る会にしましょう」ということです。林さんは、トータリストという言葉を昔、使っていました。

この霞が関ビルの13階にリクルートエージェントが入っていて、そこの会議室を使って定期的に勉強会をやっていました。92歳ぐらいまで、林さんは、夜遅くまで、お酒を飲みながら若い人たちと談笑していました。その中で、こんな話をされました。秋葉原で加藤という若い男がトラックで群衆に突入して無差別殺人を起こしたあとです。「これは、世間の人に言うと誤解されるから、誰にも言えないけど、みんなだから言う。僕は、あの加藤という男の気持ちが分かるような気がする」と。僕は、それが、生徒をナイフで刺した先生の話とダブりました。情報化社会を誰よりも熱望した林さんは、情報化社会の影の部分を誰よりも自覚していたのだと思います。林さんは「社会的ソフトウェア」の必要性を最後に訴えていましたが、この問題は、これから私たちが抱えなければならない問題だと思います。

昨年、311の震災があった後、心配になって光さんに連絡して、ご自宅に訪問させていただきました。その時は、いつもの笑顔と大きな声で「橘川くん、僕はね、死ぬ気がしないんだよ」とおっしゃってました。

私は人の一生をこう考えています。人の一生は、人が生まれてから死ぬまでではない。人が生まれて死ぬまでの間に出会った人がすべて死ぬまでだ、と。すべての関係者が死ねば歴史になります。私が生き続ける限り、林さんの想いや意志や笑顔は、私と一緒に生き続けます。みなさんも同じだと思います。林さんの志を、ここに集まったみなさんで、成長させていただきたいと思います。

ありがとうございました。

▼林さんが、若い頃にフランスに留学した時のパスポート。

▼林さん、ありがとうございました。これからも天の上から、よろしくご指導ください。

▼遺影の前

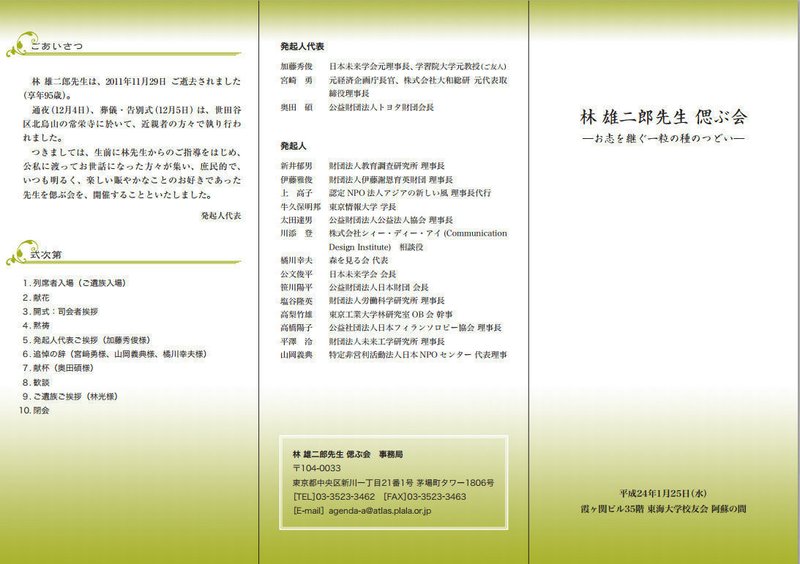

▼当日の案内書は、こちらです。

橘川幸夫の無料・毎日配信メルマガやってます。https://note.com/metakit/n/n2678a57161c4