【レポート】116回医師国家試験を受けてみた

お久しぶりです。めんたむです。

2月5日(土)、6日(日)は116回医師国家試験がありました。

当方は6年生だったのでこの試験を受けてきました。

今回は受けてきたその感想を軽くレポートしていきたいと思うので、これから受験する方々には雰囲気だけでも感じ取っていただけたらと思います。

軟膏の前情報

受験地:大阪(大阪電気通信大学)

対戦形態:実家から(片道約1時間強)

模試の成績:夏・冬メディックメディア模試、冬MEC模試を受験し、以下に記す通りの成績

昼ごはん(1日あたり):ウィダーインゼリー系×4、カロリーメイトもどき、チョコ、水500mL×2本

1日目レポ

会場までの話

大阪はそれまで暖かい日々が続いていたのですが、国試の2日間に限り気温が5℃くらい下がりました。こうした気温の変化が強いのが冬という時期です。場所によっては大雪で公共交通機関に影響が及んだところもあったようです。

本番当日に何が起こっても大丈夫なようにあらかじめそうした事態を予想しておくことが大切です。

具体的には非常事態用にタクシーを使えるように多めに資金を用意しておくことなどです。

当日は7時過ぎの電車に乗るため、朝6時頃に起きました。

それまでは7時半頃に起きる生活を1週間ほど続けていたのですが、本番は意外となんとかなるもので普通にスッと起きることができました。

他の同期はみんな近くのホテルを取ってそこから通うという手段をとっていたのですが、もともと実家から大学まで遠距離通学をしていたため僕は普段と同じスタイルを貫きたく実家から通うことにしました。

結果としては実家からで十分でしたが、もちろんここは人それぞれなので自分に合わせたスタイルで受験会場に向かうようにしてください。

さて受験会場の最寄駅ではかなりの受験生がいました。

大阪電気通信大学が京阪電鉄の寝屋川駅にあったのですが、京橋駅でかなりの受験生が乗ってきてとても混雑していました。いかんせん受験会場に向かうための手段が京阪電鉄しかなかったのでこれは仕方ないことです。

駅では同期に会うことができ、たわいもない話をしてリラックスしつつ受験会場へ。

さてここで受験生にとって一つ目の関門が待ち構えています。

それは「体温測定」です。

ここで7度5分以上だとその場でコロナの抗原検査を行われ、陽性の場合は116回を受験することができません。なんとも恐ろしい話です。

…と不安を煽るようなことを申しましたが、実際問題体温測定はかなりゆるかったです。

受験会場の建物に入るときに体温測定をするようなものが置かれていて、その近くでスタッフの人がパソコンを見て受験生の体温を見ているのですが、正直スルーは容易いです。

僕の近くの人で引っかかっている人もいませんでした。

不安な人はあらかじめカロナールなりを飲んで臨むことを推奨しますが、ぶっちゃけひっかかることはないと思って大丈夫です。

※受験会場によって個人差があります。

さて、そうした関門をかいくぐり受験教室へ。教室へ入ったときの雰囲気は確かに独特なものでした。

異様な雰囲気というか、緊張感がはりつめたような場所でした。

ただ、大学単位で受験しているため同期がいたのが心強かったです。

正直教室へ入ったときはその雰囲気に飲み込まれそうでしたが、同期のおかげで圧倒されずにすみました。

というわけでトイレに行って最後の確認を。

といってもやっていたことはmedu4の究極マップで不安なところと自作のノートをiPadで軽く確認するのみ。

正直緊張もあってじっくり見直そうという気にはなりませんでした。

試験官がやってきていよいよ試験開始が近づいてきました。

この国試、特殊なルールが結構あります。

・試験開始前にマスクを外して顔を見せるよう指示される

・試験中机上に出していいものは受験票、定規、消しゴム、シャーペンあるいは鉛筆どちらかだけ(基本鉛筆)

・腕時計は腕につけたまま使用する

・携帯は配布される茶封筒(受験番号を鉛筆で書かされる)に入れて封を閉じるように指示される

・靴は脱いではいけない

・ひざかけを使用する際は中に何もないことをその都度試験官に見せる

・上着を脱いだ場合は試験終了まで再度着ることはできない

・試験中トイレに行くことは可能だが行くことができるのは原則教室1つにつき1名まで

といったような感じです。

いかんせん上着は脱いだら試験が終わるまで着ることができないので、僕はカーディガンを着て前を開けて試験に臨みました(これは何も言われませんでした)。

こんな変なルールがあるんだなとあらかじめ知っておくだけでも試験前の予想外のアクシデントやストレスを減らすことができます。

受験説明とやらが終わって解答用紙への記入をしたあとに問題冊子が配布されます。

試験開始までの時間はかなり緊張していました。

こういうとき僕は自分なりのルーティンを決めていてそれをひたすら実行していました。

内容は「鼻で息を吸った後軽く息を止め、その後ゆっくりと口から息を吐き出す」という何気ないものです。

高校受験、大学受験とそのルーティンを使って精神統一をしていたので、今回も同様に行いました。

同じようにとは言いませんが、自分なりのルーティンを決めておくと集中モードに切り替えるのに有効です。

Aブロック

というわけでついにAブロックがスタートしました。

正直最初のブロックは緊張感がすごかったです。

やはり始めのブロックということもあり、116回がどういう雰囲気の問題なのかが掴めなかったからです。

国試界隈では、「最初のブロックの問題の難易度によってその年の国試の難易度がだいたいわかる」と言われており、115回は最初の問題が難しく全体としても難易度が高いということでした。

実際問題最初の問題はわかっていてもびびります。

というわけで116回初の問題に対峙したわけですが、ちょっと拍子抜けしました。

問題をしっかり読めば正解には辿り着きやすかったため、少し安心しました。

ただAブロック、Dブロックは一般問題15問、臨床問題60問と後半にかなり重い問題たちが並んでいるため、一般問題に時間を取られるわけにはいきません。

そのため、ささっと一般問題を終わらせ、臨床問題に挑みました。

Aブロックを終わらせた後一般問題をもう一度解き直し、日本語の読み間違いがないか再度確認した後、禁忌を踏んでいないか、マークミスをしていないかということを何度も確認してAブロックは終了しました。

ただAブロックはかなりのボリュームがあり、途中で思考が止まってしまいました。ゆえに最初のブロックといえど始まる前に糖分補給が必要だとそのとき悟りました。

昼休憩

試験終了後答案回収などの時間があるため、休憩時間は正味1時間もありません。

そのためいかにスピーディに糖分を補給するかが鍵となります。

そこでウィダーインゼリーのようなすぐにエネルギーチャージができるようなものを選びました。

ここは人それぞれだと思いますが、昼食以降にエネルギーとして利用するためにもすぐに取れるようなものを選ぶのがベターだと思います。

次の試験開始までにトイレに行くのも忘れずに。

Bブロック

さて次のブロックは必修です。

この必修というブロック、やはり独特の雰囲気があります。

「絶対8割」という壁が大きくもあり、小さくも見えるからです。

それまで受けてきた模試では8割は普通に超えていたので「まあなんとかなるやろ」という気持ちがありました。

その余裕をBブロックで打ち砕かれることになります。

最後の2連問で全然わからない問題が出てきたのです。

救急の分野からの問題だったのですが、苦手分野(実習でまともにまわっていないだけ)だったので正直かなり焦りました。

今まで必修というと、患者のお気持ちに寄り添う系の選択肢を選ぶだけで正答に至っていたのですが、今年の必修は知識系の問題が多く出題されました。そうした点もありここで「あれ、必修やばくないか…?」という焦りが生まれます。

そのときに思ったのは「ここでよくわからん問題に拘泥するより、確実に取れるところを取りにいこう」という姿勢です。

よくわからないところの点数を数えて8割は絶対取れるということを客観的に分析して「8割ギリギリだったとしても明日の分でリードすればいい」と自分を励ましました。

マークミスは命取りなのでここでも見直しをしまくりました。

午後休憩

この休憩は気休め程度です。

やることは糖分補給とトイレに行くことです。

次のブロックはまた75問と長い戦いになります。途中で頭が力尽きないように糖分を入れて次のブロックに備えました。

Cブロック

1日目最後のブロックです。

正直Bブロックからの休憩がかなり短い(30分もない)ためすぐに集中モードに切り替えるのは難しいです。

ただCブロック、Fブロックは一般問題35問、臨床問題40問の配分なので、最初の長きにわたる一般問題を解く中で徐々にペースを慣らしていけばいいと思います。

人によってはこのCブロックをかなり難しく感じたようで、得点率は下がっている傾向にあるようです。

ただ自分が難しく感じているときというのはまわりの受験生も難しく感じているもの。

取れるところを確実に、という方針で僕は臨みました。

一般問題35問であることと最後の臨床問題は3連問ということからAブロックに比べてそこまで苦になるということはありませんでした。

ただそういうときこそ油断しやすいもので、見直してみると読み間違いをしているところもあったので見直しは必須です。

また臨床問題では重要な検査値が改行しているため最初何が原因か全然わからなかったものもありました。

見落としはないようにしたいものです。

Cブロック、Fブロックは最後に計算問題を持ってくるので、その計算問題は3回くらい解き直して計算ミスがないか確認しました。

1日目終了

というわけで1日目のブロックが終了しました。1日目を終えた感想は「疲れた」というこの一言に尽きます。

ここで気になるのが1日目の採点です。

「1日目でどれくらいとったのかが気になる」「1日目で点数を稼げていたら2日目で余裕を持てるからやっておきたい」「1日目でできていないところがわかるとメンタルに響くからやらないでおこう」など、さまざまな理由があると思います。

ここは人それぞれですので、やりたい人はやってやりたくない人はしなくていいと僕は考えています。

ちなみに僕は必修にイマイチ自信がなかったのと、1日目の疲れで採点どころではなかった(帰宅するのに1時間ほどかかるのとそれからご飯なりお風呂なりしていると採点している暇はなかった)ため採点はしなかったです。

久しぶりに歩いたために足が痛かったですが、それでもさっさとお風呂に入って早めに寝床に就くようにしました。

2日目レポ

会場までの話

とりあえず2日目も6時頃に起床しました。昨日と同様に忘れ物がないか確認した上で試験会場へ。

この日は同期に会わなかったため音楽を聴きながら会場へ向かいました。

自分の好きな音楽を聴くのも緊張を紛らわせるために必要です。

僕はAirPods Proを持っていたのでノイズキャンセリングをしつつ向かっていました。

高価なものではありますが、ノイズキャンセリングは普段の勉強も含めて自分の世界に没頭するためには必須と言っても過言ではありません。電車のような雑音がかなり大きいところでも気にすることなく音楽を聴けるところが魅力的です。

話が少しそれましたが、受験会場での体温測定を乗り越え、受験教室へついてひとまず安堵しました。

緊張感自体は昨日に比べてマシでした。

Dブロック

さて、昨日と同じような独特なルールが設けられた中でDブロックが始まりました。

Aブロックでは途中で思考停止したため今回はチョコで糖分を補給しつつ臨みましたが、これが大正解でした。無事に思考停止することなく最後まで解き進めることができました。

ところがこのブロックで急に不安として襲ってきたのが「禁忌」です。

今までは禁忌は頻出のようなものしか出現しておらず、でてきた瞬間に大きくバツをつけていたのでそんなに気になりませんでしたが、このブロックではそうしたよくある禁忌肢というのが影を潜めてしまったのです。

ネタバレになるのであまり言及することはしませんが、ある問題で「え、これはこうするやろと思っていたけどよく考えたらそれしたら危なくないか?」と沼に入りました。

そのとき1日目で一個も禁忌を踏んでいないかと自問自答し「No」という結論に至ったのでなんか無難な選択肢にしておくか、ということで変更した問題がありました(あとから変えた選択肢が正解と知って安堵しました)。

一度そうしたことが気になると他の問題でも気になるのが人間の性で、他の問題でも同じような壁にぶちあたりました。

しかしそのときは他の選択肢と吟味した上で「これは最初に選んだ選択肢で大丈夫」と決断し変更しませんでした。

昼休憩

さてそうした葛藤があったDブロックですが、なんとか終えることができました。

そして今日の関門はなんといっても必修のEブロック。

昨日の必修の出来が微妙だと感じていたので、ここで取り返さねばとかなりプレッシャーに感じていました。

今思えば必修だけでも採点しておいた方が具体的に何点取ればいいのかが見えて良かったのかもしれません。

まあそうはいっても後の祭りなので、しっかりエネルギーチャージした上で必修に臨みました。

Eブロック

さて2日目の必修です。

正直116回の中で最も緊張したブロックです。

「わからない問題が出てきたらどうしよう…」とそんな不安と隣り合わせのブロックでした。

その不安は臨床問題に入った瞬間に見事に直面します。

一個わからない問題が出てくると次もわからなくなり、その次の問題もよくわからなくなる、とそうした負のループに襲われました。

ですが、そのときは周りの受験生もそう思っているはずと思い、ひとまず最後まで解き切って、それからゆっくり考えようと思うことにしました。

そう思うと少し気が楽になり、最後らへんの問題はスムーズに解くことができました。

ひとまず最後まで解いてよくわからないところを間違えたとして計算してみて、8割を超えているのを確認した瞬間にかなり安堵しました。

そうすると落ち着いて考えることができるようになり、「いや、この問題はつまりこういうことが言いたいのでは」とある程度冷静に考えられるようになりました。

これが巷で言うところの「国試せん妄」なのだとそのとき強く感じました。

ちなみにここでも一歩間違えれば禁忌となりうるわからない問題が出てきたので、潔くここは禁忌にならなさそうな選択肢を選び逃げることにしました。

他の点数的にここで間違えても必修はいけると確信したからです。

午後休憩

さて長かった国試もついに残り1ブロックになりました。

最後の休憩ということでいつも通り糖分を補給し次に備えました。

同期と軽く話をして最後頑張ろうということを話し合いFブロックに臨みました。

Fブロック

ついに最後のブロックです。

解放まであと少し、そういうゴールがようやく見えた中での最終ブロックだったのでリラックスして解くことができました。

体感ではこれまでのブロックで合格点に到達できる見込みがあったためここは禁忌を避けつつ取れるところを取っていこうというスタンスで臨みました。

ただ個人的には最後のブロックが一番救済感のようなものを感じました。

これまでのブロックの中で最も解きやすいと思ったからです。

ただ、最後の3連問では確かに悩ましいものも出てきましたが、それは他の受験生も同じと考え気楽に解くようにしました。

2日目終了

そしてようやく2日間にわたる116回国試が終了しました。

終わった瞬間の感想としては「や、やっと終わった…」という疲労感がえぐかったです。

なんていっても2日間で20時間くらい拘束を受けていたので、何よりも疲れがドッと襲ってきました。

「一刻も早く家に帰りたい」その言葉しかありませんでした。

とりあえず採点

帰宅して夜ご飯を食べたあと、何よりもしたかったのが採点です。

いろいろな採点サービスがありますが、ひとまず最初にしたのが講師速報です。

ここだと母集団が多く、信頼性が高いと思いそのサービスでまず採点を行いました。

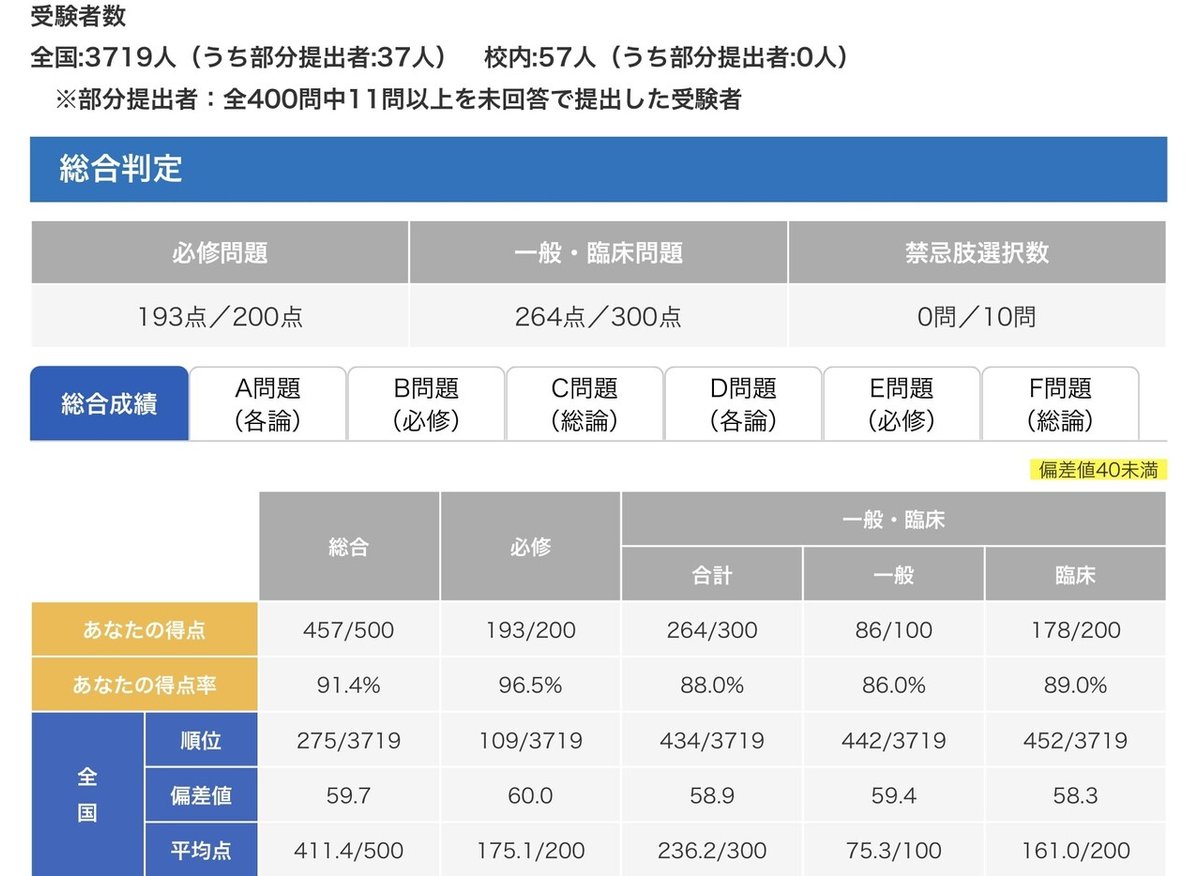

その結果が以下の通りです(2月13日時点)。

ひとまずこの結果を見て安堵しました。

他の採点サービスもやってみましたが同じような結果になりました。

他のところ(みんこれ)で禁忌も確認したところ一個も踏んでいなさそうなのでマークミスさえなければ大丈夫だと思います。

ただ母集団的には講師速報が圧倒的に多かったので、自分の立ち位置を知る上ではここが一番参考になると思います。

最後に

というわけで2日間の国試のレポートは以上になります。

文字での情報となってしまうので、国試そのものの雰囲気を感じ取れるわけではありませんが、1つのケースとして国試ってこんな感じなのかと感じていただけたら幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?