PCD(日常の出荷判定用テストパック)が不合格になったら?その要因や対処法を解説します。

日々の滅菌業務で、出荷可否の判定に使用されるPCD(出荷判定用テストパック)。

「以前は合格していたのに、最近変色が悪い」

「市販のPCDを使用したいけど、合格しない」

そんなお困りごとをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

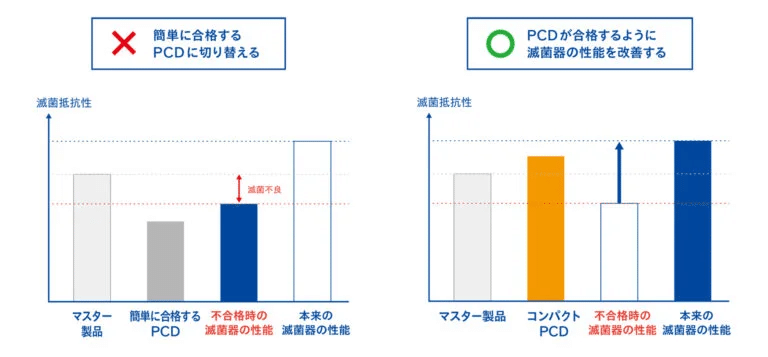

このような時「PCDが合格しなくなったから、簡単に合格するPCDに切り替えよう」「簡単に合格するPCDを採用しよう」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし安易に、簡単に合格するPCDに切り替える/採用することは、滅菌不良を起こしてしまう可能性があります。

本記事では、PCDが不合格になった時に考えられる要因やその対処法について解説します。

1. 「PCDの不合格」が意味すること

1-1. PCDの本質は滅菌器になんらかの不具合があった際に不合格を示すこと

滅菌器は、購入した日からずっと同じ性能を維持できるわけではありません。滅菌器自体や配管などの経年劣化やその日の気温・水質等で、蒸気の質は日々変化しています。その変化を検知して、滅菌不良の可能性を伝えてくれるのがPCDの役割です。

つまり、PCDの本質は簡単に合格することではなく、滅菌器に何かしらの不具合が合った時に確実に検知し、きちんと不合格を示すことです。PCDの不合格は、滅菌器の不調や滅菌不良の可能性を伝えてくれる、重要な警告メッセージです。

1-2. PCDが不合格=マスター製品が滅菌できていない可能性がある

これまで合格していたPCDが不合格になるということは、何を意味するのでしょうか?

日常の出荷判定用テストパックとして使用されるPCDには、滅菌物の中で最も滅菌が困難であるマスター製品と同等以上の滅菌抵抗性(滅菌のしづらさ)が求められます(図左)。マスター製品以上に滅菌が難しいPCDが合格しているのであれば、マスター製品も滅菌できていると推定して払い出しを行います。

これまで合格していたPCDが不合格を示すということは、滅菌器の性能が低下し、マスター製品の滅菌抵抗性を下回ってしまっている可能性があります(図右)。つまり、PCDが不合格ということは、マスター製品が滅菌できていない可能性があることを意味しています。

1-3. 「現行のPCDが合格しないから、簡単に合格するものに切り替える」は本末転倒

PCDがなんらかの原因で合格しなくなった時、簡単に合格するPCDに切り替えるのは、本末転倒です。PCDに求められるのはマスター製品と同等以上の滅菌抵抗性であり、簡単に合格を示すことではありません。

簡単に合格するPCDに切り替えた場合、そのPCDの滅菌抵抗性がマスター製品より低ければ、仮にPCDが合格したとしてもマスター製品が滅菌できていない可能性があります(図左)。

PCDが不合格を示すようになった時にすべきことは、マスター製品と同等以上の滅菌抵抗性であるPCDが合格するように、滅菌器の性能を改善することです(図右)。

1-4. PCDはマスター製品より滅菌抵抗性が高いものを使用する必要がある

PCDは、滅菌物の中で最も滅菌が困難であるマスター製品と同等以上の滅菌抵抗性(滅菌のしづらさ)が求められます。マスター製品より滅菌抵抗性が低いPCDでは、マスター製品が滅菌不良を起こしていても検知できないからです。

PCDは各社から様々な製品が販売されていますが、その滅菌抵抗性はどれも同じではありません。市販されているからといって、一概になんらかの性能を担保されているわけではないことを念頭に置く必要があります。重要なのは、マスター製品と同等以上の滅菌抵抗性を持ったPCDを選択して使用することです。

_____________________

この続きは、SALWAYのWebサイトで公開中!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?