テレビなし育児 〜絵本のススメ 3ヶ月から1歳半〜

私の家にはテレビがない。

前々回の引越しの時に処分したので、早3年ほど無いのだけれど、全く困らない。テレビ局に勤めていた手前、前の同僚に話すと、え!?となるのだけど、お構いなしだ。私自身も、確か中学3年〜高校時代はテレビを見ていなかったように思う。

このテレビ無し生活、子どもにとっても良いと感じている。

「テレビ無し育児」と検索すると、いろいろな情報が出てくると思うけれど、私が感じている一番のメリットは、誘惑が少ないこと。「食べる時間だけど遊びたい、寝る時間だけど遊びたい」という衣食住の基本よりも、体や手を動かしていたいお年頃なので、この衣食住欲求を阻む理由の一つに「テレビを見たい」というものが挙がってこないことが、私たち大人にとって救いの一つとなっている。

「絵本が読みたい」「ミニカーが触りたい」と言われる方が、よっぽど「テレビを見たい」と言われるより、可愛いなぁと思えるのだ。

もちろん、テレビがあることによって、世界が広がるというメリットはあるにしても、それを解釈し自分の機会として取り込むのは、もう少し先、年長さんくらだと思っている。(その時も、テレビを見ている横で大人が「どういうことかな?この後、図鑑でも調べてみよう」と一緒に学ぶことが大切といわれているが、これは余談・・・)

ちなみに、もう一つ、テレビが無いことによって良かったと思っているのは、語彙力のこと。子供にとっては我が家の唯一のメディアが絵本なので、自然と絵本を読む量が多くなるのだけれど、絵と言葉が点で結びついているが故に、単語のインプット・アウトプットが思いの外、早かった。

これは大人でも子どもでも同じことがいえると思うが、必要以上に情報が多いテレビでは、何だろうと思っている間にどんどん情報が進んでいってしまう。点で結びつかないから、インプットも難しい。また、よく「テレビを見せると子どもが集中してじっと見てるの!」という話も耳にするが、それは良くも悪くも釘付けになっているだけだと言われている。

私たちは、生物学上、動くものに目が行くようにできているので、意識的にずらすというコントロールができるようになる前は、「目を逸らしたいけど、逸らせない」という状況が起こりうる。だからこそ、最初の話に戻るけれど、テレビの前から離れられないという状況が起きがちで、そこから引き離して食事やお風呂へ誘うのは至難の業であろうと想像がつく。

絵本のススメ

そんなことを周りに言っていたら、絵本のオススメを聞かれたので、まとめてみることにした。有名な本も多いので、知っている方も多いのではと思いつつ、何かの参考になれば・・・

現在1歳10ヶ月の息子が、生後3ヶ月頃から読み始め、今でも取り出してくるものを中心に下記にまとめてみた。

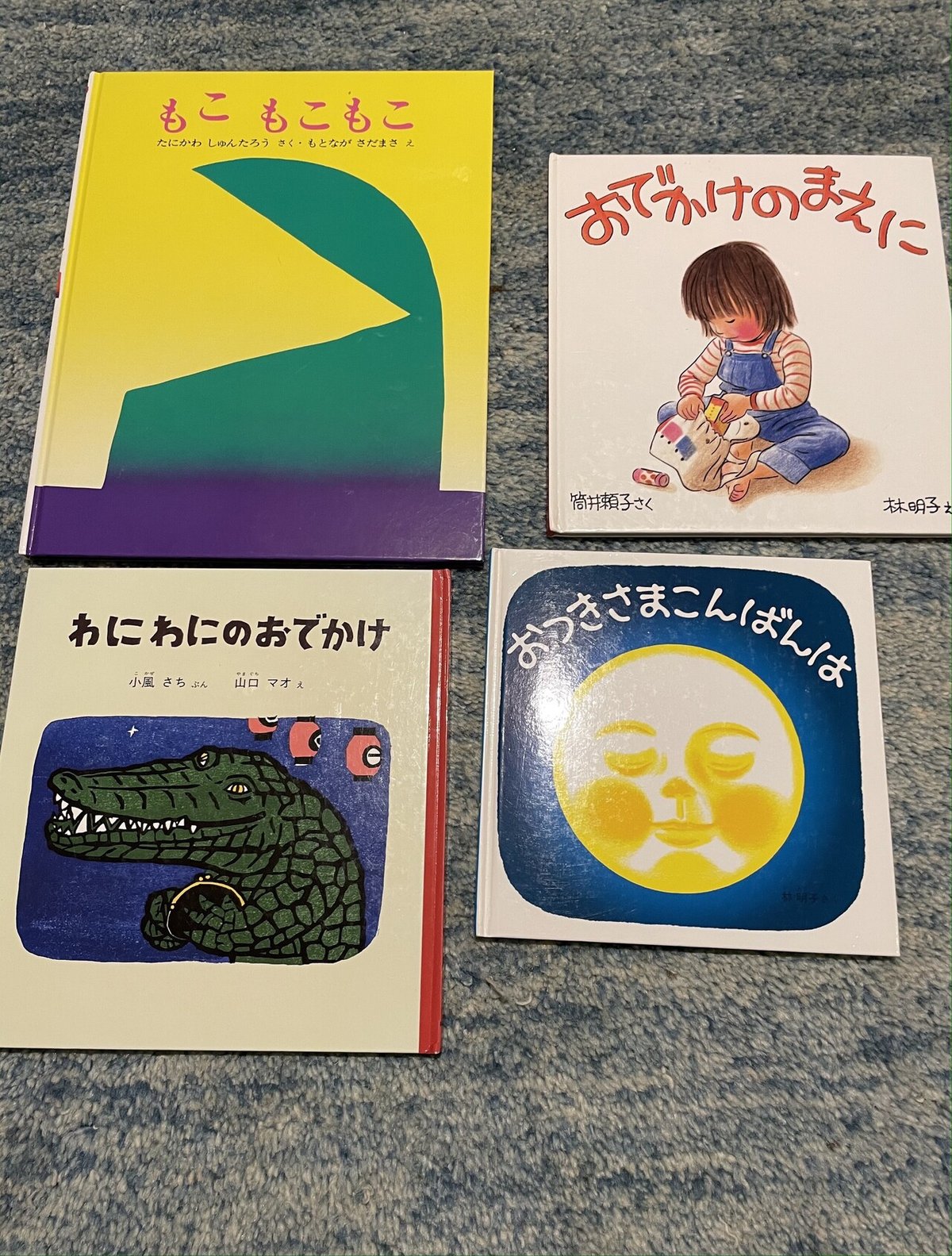

●「もこもこもこ」

谷川俊太郎さんと元永定正さんの組み合わせのものはリズム感もあって面白い。最近は、突起物を見つけて、もこ!ニョキ!と嬉しそうに話してくれる。

●「おでかけのまえに」「おつきさまこんばんは」

林明子さんのシリーズは話も絵のタッチも温かみがあって大好き。「おつきさまこんばんは」は、子どもが生まれて一番初めに読んだ絵本。

●「わにわにの・・・」シリーズ

就職1年目の時に、山口マオさんの展示に訪れて購入した絵本が、役に立っている。版画の質感がいい。

●「14ひきの・・・」シリーズ

私自身が小さい頃、よく読んでいたもの。心の原風景のようなものになっていて、木の家にとても憧れたのを今でも覚えている。大人買いで、私が欲しくて全冊購入(笑)。ページに隠れている虫を探すのにはまり、特に「14ひきのかぼちゃ」にはカマキリがたくさんいるので大興奮。

●「ノンタン」シリーズ

●「こねこちゃんえほん」シリーズ 実家にあった絵本。

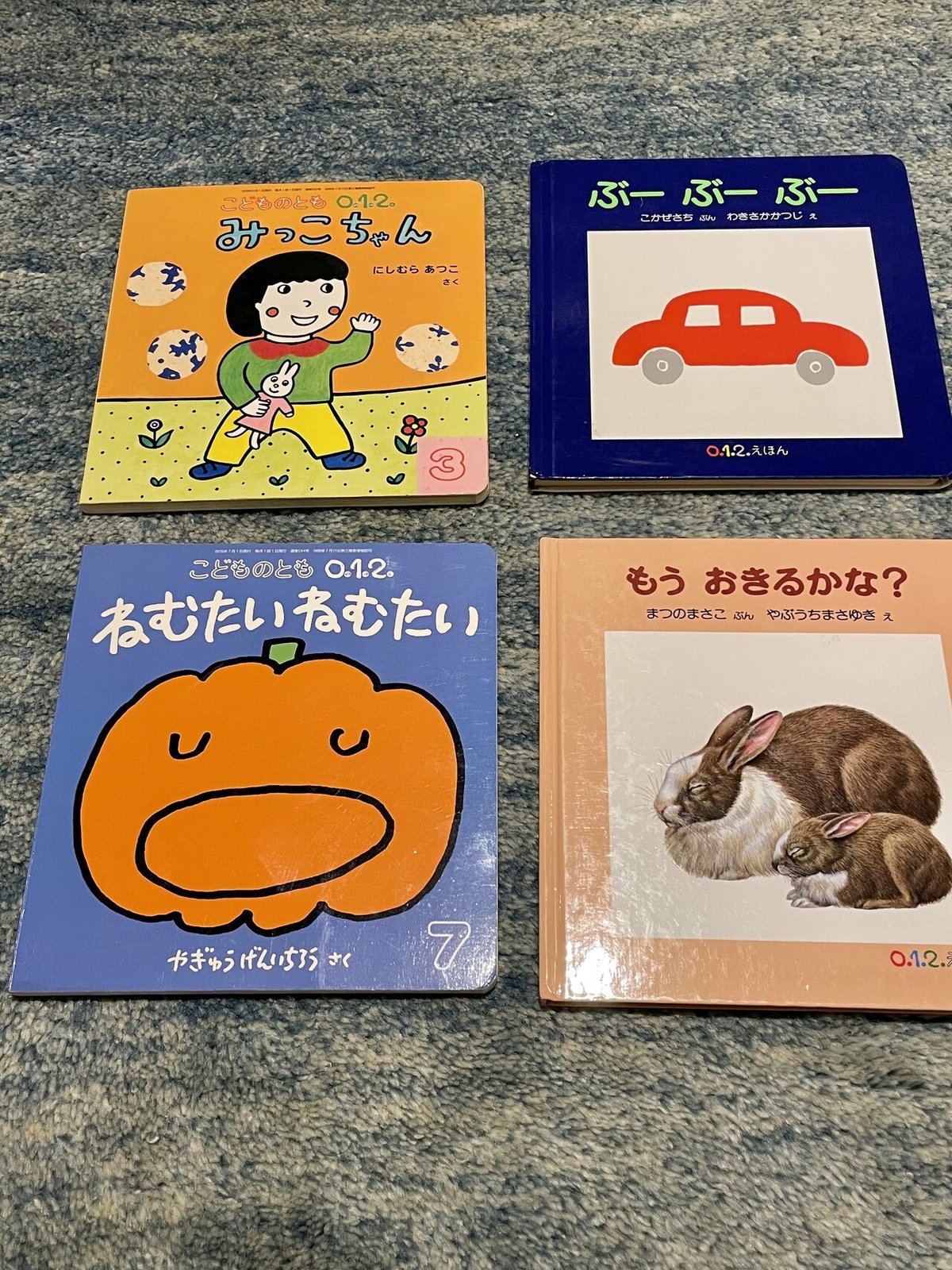

●福音館書店さんが出している「こどものとも012シリーズ」

当たり外れもあるけれど、メルカリ等でまとめ売りもされており、えいや!と買うには好都合。

「みっこちゃん」「ぶーぶーぶー」「ごぶごぶごぼごぼ」「けんけんぱっ」「こねこがにゃぁ」などが特に好きだった。

年間を通じて定期購読するシリーズとして作られているので、とある絵本編集者さんによると、4月号はシリーズ始めで力が入っている間違いない1冊になっているとのこと。

次の2つは、保育士経験年数40年以上の私の母がクリスマスにプレゼントしてくれたもの。子どもが7ヶ月のときで、とてもちょうどいいタイミングだった。

●ひろかわさえこさんシリーズ「おまめちゃん」など

小さくて軽くて持ちやすい絵本。擬音語がかわいい。野菜や果物など。

●ひらぎみつえさん「赤ちゃんが喜ぶしかけ絵本」シリーズ

「ころりん・ぱ!」など。ボールを転がすなど、指を使って動かせる。乗り物シリーズも秀逸で、乗り物に目覚めた1歳後半にも活躍する。

●「いろいろかくれんぼ」シリーズ

切り抜きが各ページにあるので、触りながら楽しめる。果物や動物、乗り物など、それぞれのお子さんの好きなものに合わせて選んでも良さそう。

●「かがみのえほん」シリーズ

「きょうのおやつは」「かがみのサーカス」など。反射する紙で出来ていて、立体的に見える仕掛けになっている。自分の顔も映り込むので、夢中になってみていた。絵本朗読会などに参加していたアナウンサーがおすすめしてくれた絵本。

●文化出版局さんのしかけ絵本

「おとうさんとあそぼう」「でんしゃきしゃ」など。古い絵本だけど、全てのページにめくる部分があって飽きない。絵のタッチも好き。

●写真集

「世界の美しい鳥」「世界の街猫」など。

「世界の美しい鳥」は本当によく読んだ。自然界にある、人間が生み出せない色や組み合わせに感心する。自然の中にある多様な美しさをたくさん伝えたいと思える本。ちなみに、「世界の美しいウミウシ」は抽象度が高くて、大人の本棚行きに…(笑)

他にも、東南アジアの民族の暮らしぶりやお祭りの様子が分かるようなものや、昆虫の写真集なども好んで読んでくれ、こうして親の趣味が受け継がれていくのだろうなと実感。。

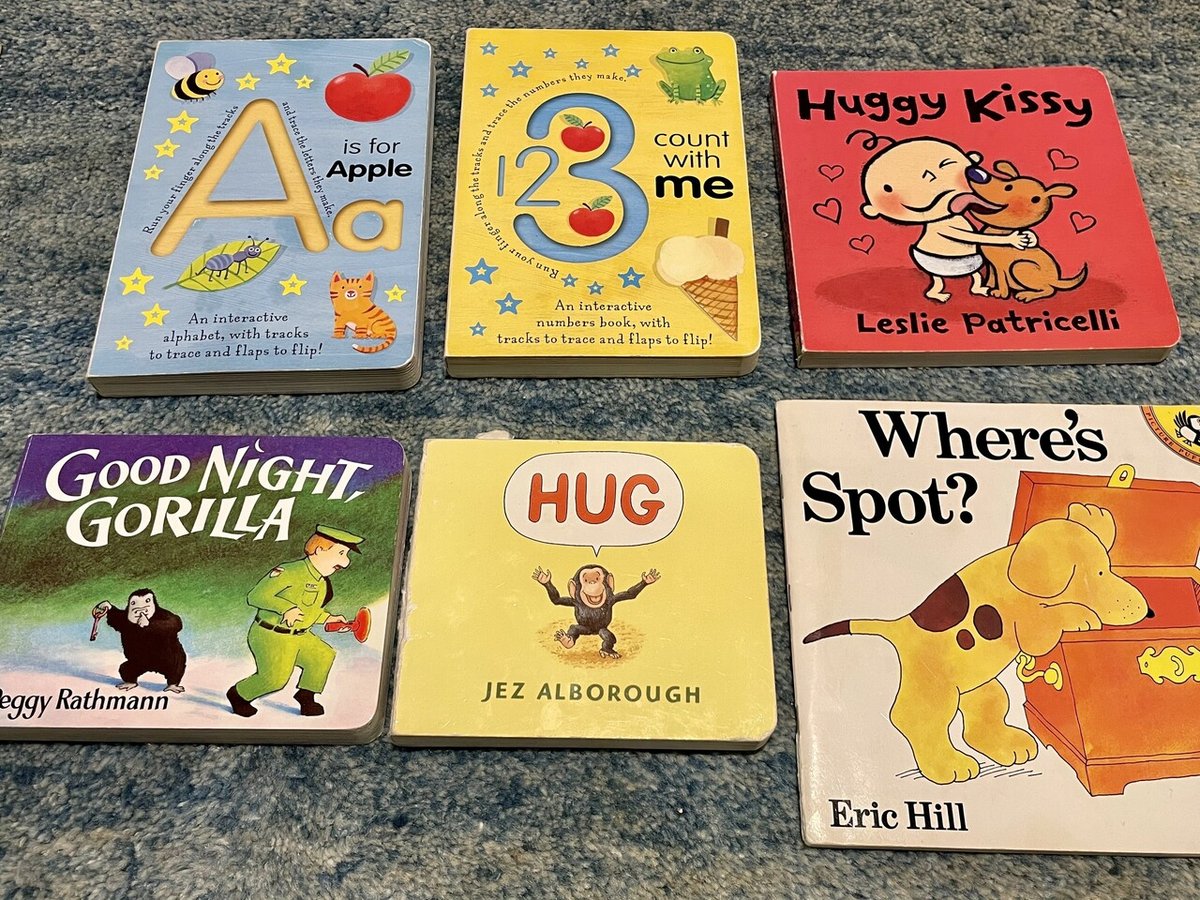

●英語系のものを少し

「HUG」「Where’Spot?」は特に好きで読んだ。「Where’Spot?」はめくり部分があり、初めて自分でめくるようになったときにびっくりした。

番外編

絵本ではないけれど、語彙力を上げたという点でフラッシュカードもかなり効果的だと思っている。

フラッシュカードとは、表に絵、裏に文字があるもので、紙芝居のように1枚1秒くらいの速さでパッパッと見せていくもの。これで結構単語を覚えたように思う。「やりたい!」と自分で重たいカードを持ってくるときもあり、一気に400枚ほどやるときも。最近は見向きもされていないので(2歳前)、やりたい時にやりたいことをとことん一緒にできてよかったと思う。

教育・お受験っぽいイメージもあるけれど、「世の中にあるものには名前があるんだー!言えないけど、知ってる!これ見たことあるなー」と、日常生活が楽しくなるお手伝いができるものの一つではないかな。

最後に

「ひろつるメソッド」で知られる廣津留真理さんの本に、「子どもは未来からの使者、先進的な彼らがそれを表現するために、この世界にある様々な記号を伝えることが私たちの役目…」というようなことが書かれていた(言い回し大分違いそうだけど)。

そういう意味で、世界に溢れる様々なものを一緒に体験して行きたいと強く思うし、絵本だけでなく子どもたちが接するメディアについて考えを深めたいと思う。

一番は楽しんでいる大人が側にいることだと思うので、自分が好きだなと思うものを選び、私自身も楽しんで行きたいと思っている。そうして、子ども自身が自分の好きを見つけ、自分の気持ちに素直に生きられるきっかけのような存在になれればと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?