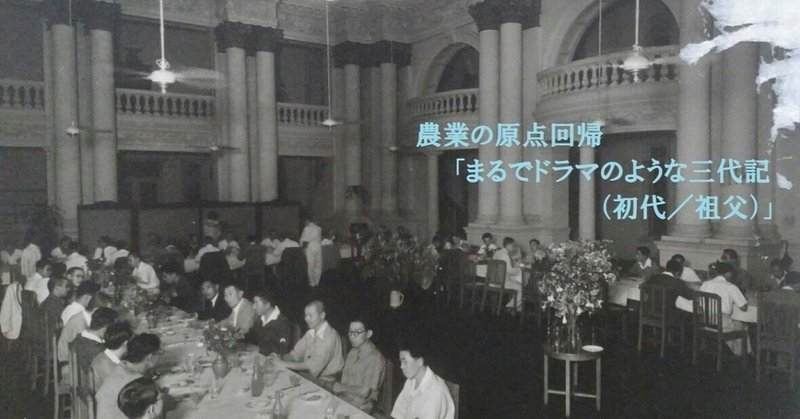

国策と生きた技術者 ー祖父ー

🍀 まるでドラマのような三代記

🍀 国策と生きた技術者 ー祖父ー もくじ

<1章>朝鮮総督府時代 (4)

日満長距離無装荷ケーブルの施設

日満長距離無装荷ケーブルの布設に取り組んだ昭和初期は、海外の工業技術への依存度が高く、長距離通話システムもアメリカの「装荷ケーブル方式」を使うしかなかったようです。

ケーブルに一定間隔で装荷線輪(ローディング・コイル)を差し込み、電流の消耗を防ぎながら長距離通話を可能にする技術です。

声が伝わるのに時間が掛かるため、同時通話にならず、ひとつの電話に2本の電話線を使うため、装荷線輪の数が多く必要になり、高コストという欠点がありました。

そこで、国産の「無装荷ケーブル」の研究開発がはじまります。

昭和6年、逓信省の技官だった松前重義氏(東海大学創始者)が自然に沿った技術を優先し、装荷線輪を使わず増幅作用で音声の明瞭化を図る「無装荷ケーブル」を開発し、論文で発表します。

昭和9年まで批判の論争が続きますが、昭和10年に実用化の実験に成功し、この発明は特許を取得します。

世界の通信技術史上、画期的な技術として長距離多重通信の完成でした。

松前氏は、昭和8年に逓信省から一年間のドイツ留学を命ぜられ、ドイツでも技術者との無装荷ケーブルの論争があったそうです。

帰国後の実用化成功により、逓信省の「長距離通信網基本計画委員会」は、昭和10年に無装荷ケーブルの使用を正式決定し、日本の長距離通信は無装荷ケーブル方式に切り替えられます。

そして、祖父も昭和15年の完成までその職務に従事します。

無装荷ケーブル開発という官民あげてのシステム研究は、通信機器の国産化の道を拓き、日本電気などの企業の飛躍にもつながりました。

👉 国際電気通信株式会社京城支社へ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?