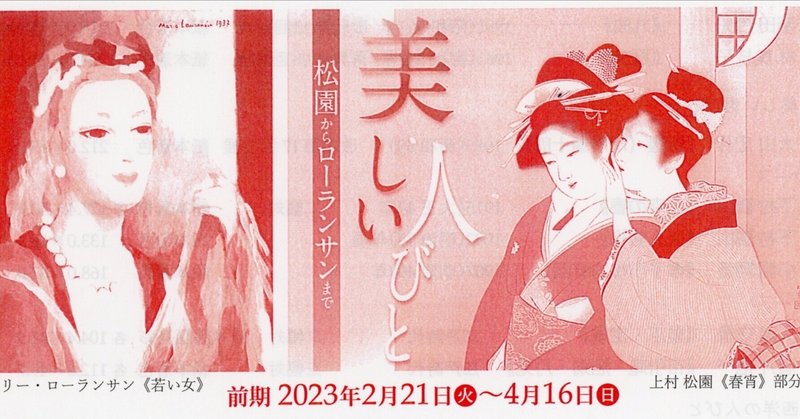

松岡美術館 「美しい人びと 松園からローランサンまで」

チラシ見つけて楽しみにしていた松岡美術館「美しい人びと」が始まりました。

いつもは展示室貸切状態も珍しくないのですが、他のお客様がいるのに驚き。と言ったら美術館に失礼かもしれませんが、あの静けさと没入感は一度味わうとクセになります。

ロッカー横に展示会の宣伝ポスターが貼られていて、そこをスマホカメラで撮影していた他のお客様が、たまたま通りがかったスタッフの方より「音を出して撮影しないように」と注意を受けていました。スマホのカメラは仕様で音が消せないので、無音カメラなるアプリを使うか、デジカメで音を消すか、だそうです。展示室じゃないし作品を撮っていたわけではないのになぁと思いつつ、それまで撮影禁止だと思い込んでいたので、そうかそうかとロビーで無音カメラアプリをダウンロードしていざ出陣。

2階にお雛様が飾られていました。美術館の創業者がお嬢さんのために注文したものだそうで、お屋敷付きのものは初めて見ました。お道具も仕事が細かいです。

展示の中に「あれ?」と思うものが。この絵の女性は着物の帯を前で結んでます。

同じ絵の他の女性も同じように結んでいて、この時代にはこの着方が流行ったのでしょうか。着物の柄が龍です。迫力あったでしょうね。

この絵に会うためにやってきました「春宵」上村松園 ガラス越しでどうしても照明が映り込んでしまいますがご愛嬌で。何をお話ししてるんでしょう・・・?

左上の余白に桜の花びらが

右の女性は口の中が黒くて 左の女性は赤のまま

一筋乱れた髪の毛や、生え際のモヤモヤした様子

絶妙なまぶたの線二人の肌色や眉の描き方の違いも

いちいち「スゴい!」と思わざるをえません

美しい人びとは女性に限りません。

「山寺の春」下村観山

解説によると 山寺=京都の鞍馬寺 のことで、「鞍馬天狗」の牛若丸が登場です。

2つ並べる軸があれば、次は3つトリオでどうぞ。「布引滝・旭鶏・月兎」酒井抱一

なぜこの3幅が1セットなんだろう?と考え込んでしまいました。

朝・昼・晩のそれぞれの画題ともみれるし、描かれた植物を見れば春・夏・秋とも取れる。ウサギとトリは干支ではちょうど6つ離れて対極にいる存在ともみれるし。

実はこれスゴくないですか!?と思った

久隅守景「業平・定家」

解説にはどちらがどちらと書いていなくて、こうなったら当ててやる!と想像力をフル回転してみても、業平は伊勢物語では貴公子だから、お付きの人が傘をさしむけているほうかな、くらいしか思い浮かばず。解説を読むと、「酒井抱一の真ん中の布引滝と、この業平・定家の左幅が、伊勢物語に出てくる情景を描いている」とある。つまりは左側が業平さんなのね。

どこかの高校の古文の授業では、伊勢物語を全部読むと紹介されていて、心底うらやましいと思った。

私の受けた授業は先生の朗読が和歌のようで楽しかったけど、受験対策のために動詞の活用をひたすら覚えなくてはならなかった。いつかそのうち伊勢物語をちゃんと読みたい。もっと美術館が楽しめるようになりそうな気がする。

脱線してしまいましたが、なぜこの絵がスゴいかもと思ったかというと、この作者の久隅守景さんの描いた屏風は国宝に指定されているのだとか。

「山水・人物を得意とし、その妙は雪舟と伯仲、探幽門下で右に出る者なし」と言われていたと聞けば、絵のテクニックがよくわからなくても「なんだかスゴいのかも」と思ってしまう。(単純なのです)

さて西洋の作品が出てきました。

マリー・ローランサン「帽子をかぶった女」

マリー・ローランサン「若い女」

額縁もキャンバスの形も対照的な作品。なんだかホンワカします。ローランサンは渋谷で別の展覧会も開催されているので、またじっくり見てこようと思います。

美術館のお宝は絵画だけではありません。

梶川文龍斎「源氏蒔絵棚」

江戸時代の作品で棚のあらゆるところに蒔絵!

棚の裏面に源氏物語のシーンが描かれています。

もうひとつの企画展示は「憧憬のペルシア」

主にイランの陶器類が出ていました。

よく見るとこれがなかなか笑いを誘います。

こちらは口の部分に人の顔が。思わず目が合うと笑いそうです。

こんな感じなら茶席の床の間にもなじみそう

鳥さんがのぞき込んでます…カワイイ🎶

その名も「子持ち」って、アメーバの分裂じゃあるまいし。

この青い色には吸い込まれますね。

茶席の花入にして、銘をつけるなら「瑠璃色の地球」でしょうか。

美しい人びとに加えて、美しいモノもたくさん見せてもらいました。展示替えがあるのでと、次回半額になるリピーター券までいただきました。うれしくて、思わず太字で書きましたよ。何よりありがたい。必ずまた行きますとも。どうしてこの取り組み、他の美術館もしてくれないかなぁ?美術館関係者の皆様、どうかぜひご検討ください…!

ちなみに受付の方に「年間パスポートとか友の会みたいな制度はありませんか?」と尋ねたら、「まだそこまで手が回らなくて…」とはにかんだお答え。

松岡美術館の入り口に、創立者の松岡清次郎さんの銅像があります。何度か訪ねるうちに、美術館に出入りするときに心の中で挨拶するようになりました。それは展示品を通じて「いいでしょ、コレ」「すてきなものがあるから見せてあげるよ」と語りかけてくれるような気がするからです。

コレクターの気分を味わえる、とでもいいましょうか。

美術館にはすてきな手入れの行き届いたお庭があるのですが、カフェはありません。が、美術館の向かいにチョコレートとワインをメインにしたカフェバーができてました。オープンして4ヶ月ほどだそうですが、前回は気づきませんでした。これからはここで鑑賞後の疲れた脳に糖分補給がルーティンになりそうです。

✴︎記事中の写真作品はすべて松岡美術館の所蔵品です

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?