五島美術館 「茶道具取合せ展」

既に終了しましたが五島美術館「茶道具取合わせ展」を見てまいりました。

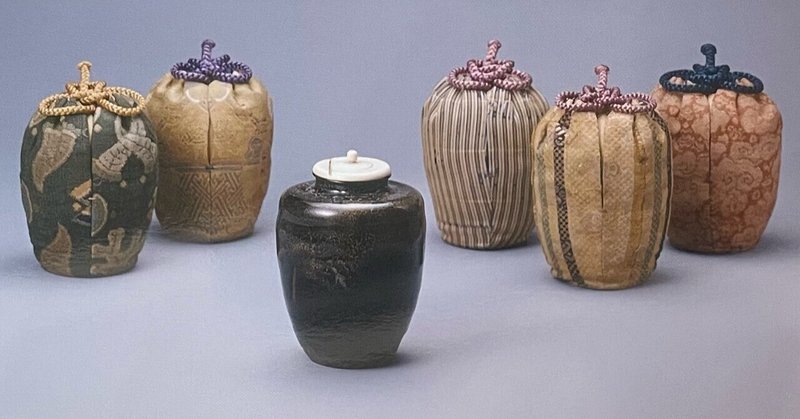

(見出画像は「唐物肩衝茶入 銘 安国寺」五島美術館蔵 絵葉書より)

私が茶道を習ってきて実感しているのは、「茶道は日本文化の総合デパートである」ことです。最初はお茶とお菓子だけを楽しみに、やがて点前の手順で頭はいっぱい、季節ごとに様々な道具に触れ、床の間の掛け軸の文字に首をひねり、花入とお花になごみ、茶室の構造やお庭を眺め、お茶会でおかしくない程度に着物を着付け、お茶事では四つ椀で懐石料理をいただき… 学ぶことがたくさんありすぎると悟ったので、慌てずにと心して歩き続けているところです。

いつだったかどこかの美術館か博物館かで、20代前半と思しきカップルが、茶道具の展示を見ながら「ねぇ、ナニコレ?何に使うのかわかんなぁい〜」などと言い合いながらじゃれ合っている現場に遭遇しましたが、内心「せっかく美術館に来ていながら楽しみの半分を捨てているなぁ。今からでも勉強したら楽しい人生になるよ」と思わず心の中で呼びかけてしまいました。まぁ、二人でなら何をみてもハッピーなことでしょう、幸せな人が多いのは良いことです。

五島美術館のお茶室でのお茶会にも参加したことがありますが、感染症対策で中断してしまい再開が待ち遠しいところです。お茶室は普段は非公開で、今回はお茶室の床の間が原寸大で再現されていたので、余計に恋しくなってしまいました。

(上)小堀遠州作茶杓(共筒)銘 清見関

(中)瀬戸肩衝茶入 銘 月迫

(下)重要美術品 伯庵茶碗 銘 冬木

いずれも五島美術館蔵

また今回は道具を包む裂地にもスポットが当てられており、いわゆる裂地の見本帳のようなものも出ていました。茶入を包む仕覆には金襴、緞子、錦などが使われるわけですが、江戸時代の庶民より高級な服を着ていたことになります。しかもものによっては何着も着替えを持っています。恐るべし。

例えばこの「唐物文琳茶入 銘 本能寺」(五島美術館蔵)は7つの仕覆がついてます。前期3つ 後期4つと分けて展示され、全部揃って見られるのは絵葉書。さすが商売上手な五島さん、思わず買ってしまいましたよ。織田信長が本能寺に寄進し、その後松平不昧に渡った茶入ですから、仕覆の多さにも納得です。ちなみに文琳は「りんご」の形のことです。

「りんご」があれば「みかん」もあります。それがこの「祥瑞蜜柑型水指」(五島美術館蔵)です。確かにみかんっぽい形。蓋のつまみが枝と葉っぱ。蓋からの本体の肩のラインの美しさ、ふっくらと膨らんだ下の部分がなんとも言えません。

模様の付け方もお洒落。肩の部分は水玉模様みたいだし、写真ではちょっとしか写らないけど、裾模様もちゃんとついています。上から見ても、下から見ても抜かりないし、横から見れば一番ふっくらした部分にメインの絵は面積が広く見える。すごいなぁ。

形が美しいのでスケッチしようかと思いましたが、この模様は描けませんので、潔く絵葉書買いました。お茶入やお茶杓はスケッチすると、形を取ったり、模様の特色をつかめて深い観察ができるので、人がそんなにいなければ試みてます。

そして私は今更ながら、現存する鼠志野茶碗は10碗ほどしかないのだというのを今回の展示解説を読んで知りました。「卯花墻(うのはながき)」(三井記念美術館蔵/国宝)や、「山端(やまのは)」(根津美術館蔵/重文)と並んで名碗とされる、「峯紅葉(みねのもみじ)」(五島美術館蔵/重文) いずれも何度か目にして名前や特徴が覚えやすいこともあり、勝手に親近感を持っていたのですが、そんなに貴重だったとは。他にも何となく眺めた鼠志野茶碗、あった気がする。。。

知らないことって恐ろしい。曜変天目3碗コンプリートも目標の一つだけど、鼠志野茶碗10碗も意識していきたくなりました。

茶道具取合せ展は年に一度は企画されていますし、普段から茶道具の展示の多い五島美術館です。

今回見逃した方も、また次回。もう次の予定が決まってました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?