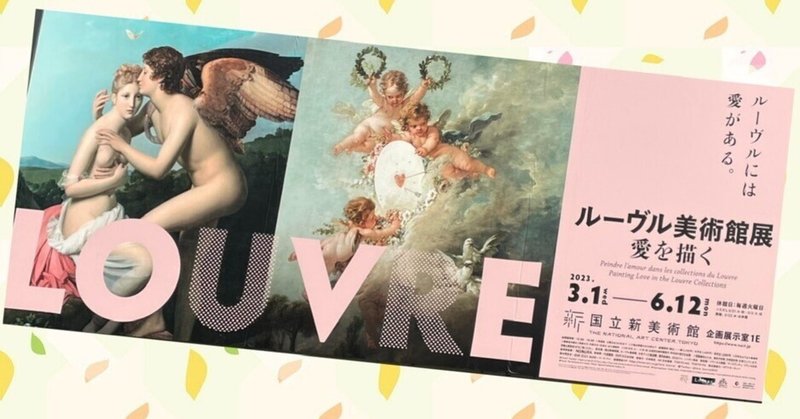

国立新美術館 「ルーヴル美術館展 愛を描く」

ルーヴル美術館がやってきた!ということで出かけてきました。招待券をゲットできたので、日時指定予約不要。30分刻みで入場時間が区切られており、

当日券購入してもすぐの時間帯に入れる雰囲気でした。春休みに入る前なのと、まだあまり知られていないから?

最初に出迎えてくれる絵はフランソワ・ブーシェ「アモルの標的」 (見出し画像の真ん中の絵です)

天使の放つ矢がハートを射抜いている💘

わかりやすいです。

アダムとエバといったキリスト教を題材にしたものや、神話を題材にしたもの、などが続きます。

余談ですが学生時代にキリスト教学の講義を受けた時、論述試験が「キリスト教における愛とは何かを論ぜよ」だったことを思い出しました。先生が講義で話していたことのうち、頭に残っていたことを書きまくり、何とか切り抜けた昔。

ルーヴル展に戻って、知らない画家さんばかりなので、深く考えずに、気楽に絵そのものを楽しむことにしました。神話を題材にしたものだと、上半身が人間、下半身が馬か牛か?みたいな姿も登場します。「パンという神様が、女性を追いかけたら、女性は葦になってしまい、パンはその葦で笛を作って音を奏でました」というような、確か小学校の音楽の授業で習った神話が、脳みその奥から出てきます。神話も子ども向けでは内容がまろやかに調整されているので、大人になった今読み返すのもいいかもしれません。

または「アモルの最初のキスを受けるプシュケ」

絵のタイトルを見ていると、このアモルとプシュケのように2通りのタイトルが書かれているものがあります。誰の視点から見るかで変わるのでしょうか、あるいは似たような題材の絵が多いとあえて区別するために独特なタイトルをつけるのでしょうか。

異性間以外にも愛はありうるし、人間と動物の間の愛もあります。神話の中で、「可愛がっていた鹿を、誤って殺してしまったキュパリッソス。嘆き悲しんでいるとアポロンの思し召しで糸杉になってしまいました。」というのは後から調べてわかりました。

「アポロンとキュパリッソス」

アヴィニョン、カルヴェ美術館

作者を見て、唯一名前に聞き覚えのあったドラクロワ。このデコラティブな額縁がいかにもルーヴル!な雰囲気です。すごい勢いで存在を主張してますね。花嫁さんなのに嫌がっているとはいかに?

ダンテといえば「神曲」と機械的に暗記はしたものの、神曲そのものを読んだことがない私。どうやら神曲の中の一場面を表現している作品のようです。

亡霊だから宙に浮いている。でも、足ははっきり描かれているんですね。幽霊に足がないのは日本だけでしょうか?男女が絡んだ構図が十字架のように見えてきます。

全体を通じて、どれも単純に絵として楽しいものばかりでした。料理の心得が「熱いものは熱く、冷たいものは冷たく提供する」ならば、ルーブルの絵は「硬いものは硬く、やわらかなものは柔らかく見えるように描かれている」というところでしょうか。

布や肌の立体感とか、透け感、つややかさや血色感はやはり日本画のそれとは違うことを見せつけられます。見応えのある展覧会でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?