【狡猾軸蟲惑魔】について

メカヲタです。

最近よく使っている、2023/10/22 蓮杯3人チーム戦にて個人5-1-1で優勝した所謂【狡猾軸蟲惑魔】の構築や戦術について、備忘録も兼ねて書き連ねていきます。

知識0の状態からでもある程度使えるレベルには解説したいと思いますので、是非ご覧ください。

カード効果についてある程度理解のある方は、「解説」項は読み飛ばしていただいて構いません。

末尾に有料のおまけとして対【蟲惑魔】としての妨害等の打ち方を書いてあります。

気になる方はぜひご購入し、筆者の家賃と交通費を助けてください。

はじめに

【蟲惑魔】は地属性の昆虫族・植物族で統一されたテーマで、「落とし穴」または「ホール」と名のつく通常罠(以下『落とし穴』)を使いつつ、リンクモンスターやエクシーズモンスターで戦線を維持するテーマです。

『落とし穴』を運用する効果を持つほか、メインデッキのモンスターは『落とし穴』の効果を受けず、リンクモンスターはリンク召喚されていれば、エクシーズモンスターは素材を持っていればそれぞれ罠カードの効果を受けません。

性質としてはコントロール寄りのミッドレンジですが、無効系妨害は無い代わりに、ある程度の自由スロットと高打点の面形成によるワンショット要素を兼ね備えており、また各種メタに対してもある程度の耐性を備えています。

【狡猾軸蟲惑魔】はその中でも、完全フリーチェーンかつモンスター2体破壊というわかりやすいアドバンテージ獲得能力を持つ«狡猾な落とし穴»を主軸として、妨害形成をしていくタイプになります。

発動条件から墓地に罠カードが無い状態を維持する必要があり、墓地からの回収や除外によって常に«狡猾な落とし穴»を発動できるようにすることが必要になってきます。

一般的に【蟲惑魔】と聞くと、罠カード主軸のコントロール、所謂【罠ビート】を想像されることが多いですが、【蟲惑魔】自体がそもそも展開寄りで、かつ«増殖するG»に対して罠で止まることもできるミッドレンジという立ち位置にあります。

解説

各種採用カードを解説していきます。

必須枠

個人的に必須枠と考えるのは以下の通りです。

«トリオンの蟲惑魔»×3

«ランカの蟲惑魔»×3

«キノの蟲惑魔»×3

«アトラの蟲惑魔»×1

«ティオの蟲惑魔»×2

«プティカの蟲惑魔»×1

«蟲惑の園»×1

«狡猾な落とし穴»×3

«ホールティアの蟲惑魔»×3

«墓穴ホール»×1

«セラの蟲惑魔»×3

«クラリアの蟲惑魔»×1

«アティプスの蟲惑魔»×1

«シトリスの蟲惑魔»×2

«フレシアの蟲惑魔»×1

«アロメルスの蟲惑魔»×1

«トリオンの蟲惑魔»

初期組蟲惑魔の1体で、【蟲惑魔】における最も有能なモンスター。

召喚時に『落とし穴』をサーチできる効果に、特殊召喚時に相手フィールドの魔法・罠を破壊する強制効果を持ちます。

強制効果故に相手の盤面が空でも発動し、«セラの蟲惑魔»を起動できます。

召喚するだけで任意の『落とし穴』にアクセスできるため対応力が高く、«増殖するG»の発動に対しても«セラの蟲惑魔»1回のリンク召喚で妨害+リソースの構えを作れ、非常に強力。

また、デッキ内に「蟲惑魔」を特殊召喚する効果はそれなりに多いため、一度アクセスしたこのカードを連続して特殊召喚することで、伏せカードを多用するデッキに対しても強く出られます。

最初の召喚権としては後述の«ランカの蟲惑魔»のほうが受けがいいことが多いですが、かといってこのカードを減らす理由もなく文句なしの3枚。

«ランカの蟲惑魔»

召喚時に「蟲惑魔」をサーチできます。

同名カードもサーチでき、«蟲惑の園»で召喚権を増やせる時には«ランカの蟲惑魔»→«ランカの蟲惑魔»→«キノの蟲惑魔»と繋ぐこともあります。

もう1つの効果、フリーチェーンで自分のセットされた魔法・罠を手札に戻す効果は一見使い所が無いように見えますが、前のターンにセットし打たなかった『落とし穴』を後引きの«ホールティアの蟲惑魔»のコストにする、«セラの蟲惑魔»でセットした『落とし穴』を既に引いていた«ホールティアの蟲惑魔»のコストにする、«アトラの蟲惑魔»の効果を使った«拮抗勝負»の受け方や妨害数の増加などと有用な場面はそこそこあります。

適当に手札からセットしたカードに対して発動し、«セラの蟲惑魔»のトリガーにできるのも嬉しい。

「蟲惑魔」の初動としては一番強いこともあり、このカードをいかに上手く使えるかがデッキパワーに直接関わってきます。

こちらも文句なしの3枚。

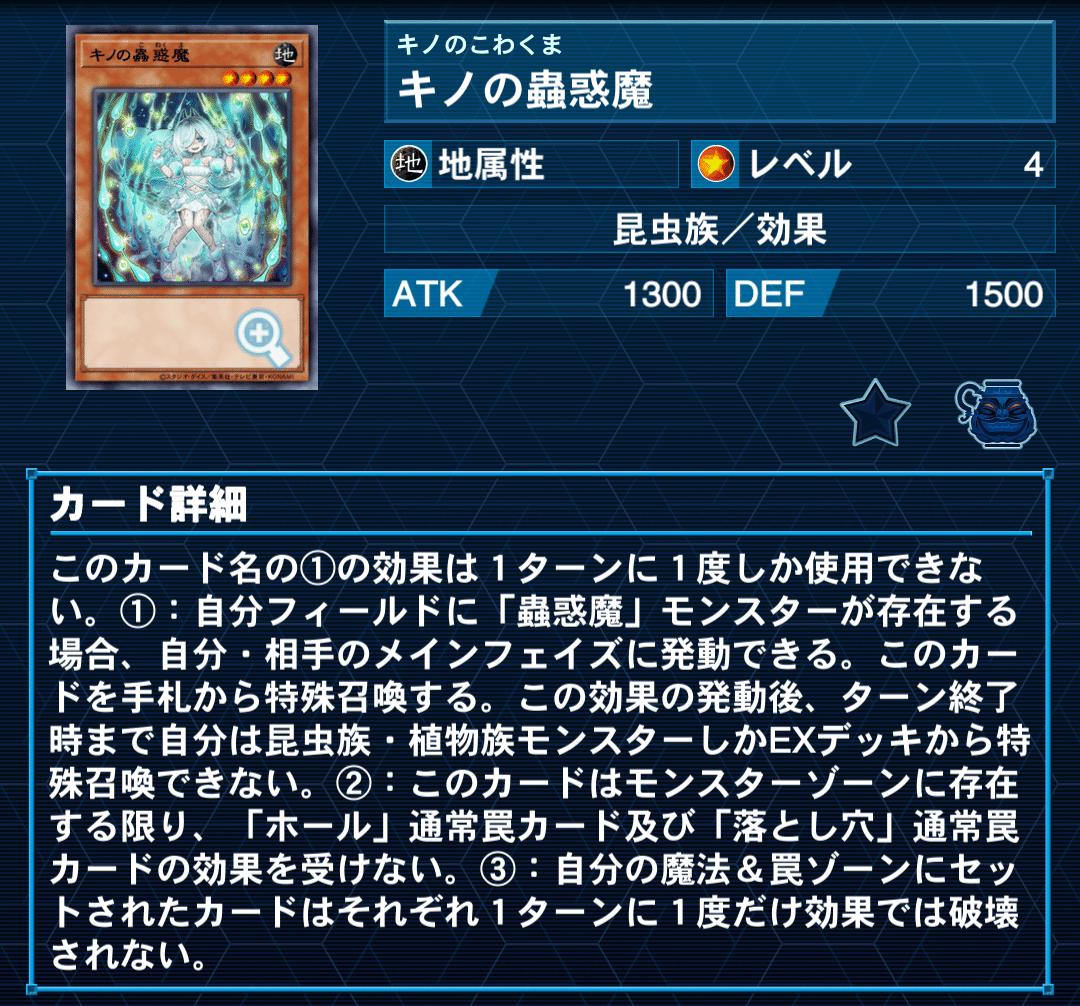

«キノの蟲惑魔»

「蟲惑魔」がいればお互いのメインフェイズに手札から特殊召喚できる「蟲惑魔」。

«ランカの蟲惑魔»1枚から«セラの蟲惑魔»を起動したり、着地狩りに対してチェーンして面を維持するなどの使い方が主になります。

この効果の使用後はEXデッキから植物・昆虫族しか出せなくなるため、汎用ランク4や«天霆號 アーゼウス»、«厄災の星 ティ・フォン»に繋げられない点に注意。

永続効果で自分のセットカードすべてに1ターンに一度の効果破壊耐性を与え、罠デッキが苦手とする«ハーピィの羽根帚»や«ライトニング・ストーム»に対して抗えます。

【蟲惑魔】全体として着地狩りに弱く、貴重な展開手段であるこのカードは縛りは付くものの有用です。

«ランカの蟲惑魔»から変換した«セラの蟲惑魔»をこのカードで起動し、基本盤面の«セラの蟲惑魔»+『落とし穴』を作れます。

「蟲惑魔」名称が付いていればすべて«セラの蟲惑魔»になれるうえに相手ターンでも特殊召喚できるため被りはほぼ気にならず、相手の妨害のケア等を考えると、3枚入れてしっかり引きたいですね。

«アトラの蟲惑魔»

『落とし穴』を手札から発動でき、かつそれが無効化されなくなるという永続効果を持ちます。

後攻時に相手の盤面に対してこのカードを召喚、«狡猾な落とし穴»で捲るというのがよく言われますが、実際はそれよりも«拮抗勝負»のケアとして使うことが多いです。

詳細な展開は後述しますが、このカードを盤面に置いて手札に『落とし穴』を抱えることで、«ハーピィの羽根帚»等を一切気にせず妨害を打て、相手のサイドチェンジの思惑を狂わせることができます。

先攻でこのカードを盤面に置いてターンを返すのではなく、相手ターンに出して対応することがほとんど。

1枚採用していれば仕事ができるため1枚。

«ティオの蟲惑魔»

召喚時に墓地から「蟲惑魔」の釣り上げ、特殊召喚時に墓地から『落とし穴』をセットします。

先攻1ターン目では召喚するうまみはほぼありませんが、2ターン目以降などで雑に盤面を増やせるのはかなり強力。

【狡猾軸】では特殊召喚時の効果を多用し、このカードで『落とし穴』をセットすることで墓地の罠カードを消し、«狡猾な落とし穴»を打てる状態をキープします。

時の任意効果なためタイミングを逃しうるので、«セラの蟲惑魔»で相手ターンに出す場合などは優先権を行使できるタイミングに注意して発動します。

主にデッキから出したいことと、素引きした際に召喚権を優先しないことからデッキ内にいてほしく、2枚は必須だと考えています。

«プティカの蟲惑魔»

召喚時に«蟲惑の園»をサーチする効果と、特殊召喚時に相手モンスターを除外し、次のスタンバイフェイズに除外された相手モンスターを特殊召喚させる効果を持ちます。

単体では何も起きませんが、サーチ先の«蟲惑の園»は「蟲惑魔」の召喚権を増やせるため、自身を«セラの蟲惑魔»に変換しつつ«トリオンの蟲惑魔»などと合わせることで展開が可能。

このカードというより«蟲惑の園»が強く、「蟲惑魔」モンスター自体はサーチが比較的容易なため、間接的に«蟲惑の園»がサーチできるこのカードも有用ということです。

特殊召喚時の効果は«刻剣の魔術師»等に近い一時除外系の妨害で、対象を取るとはいえ«狡猾な落とし穴»が苦手とする破壊耐性持ちを処理できるのは強力です。

帰還処理は「特殊召喚」なため一部の特殊召喚モンスターは完全除去できますが、特殊召喚するモンスターは「除外されている相手モンスター」すべてから相手が選べるため、場合によっては塩を送る結果になることもあり、この効果だけに過信しないことが必要です。

1枚は必須枠。

«蟲惑の園»

«プティカの蟲惑魔»からサーチできるフィールド魔法。

「蟲惑魔」の召喚権を増やしつつそれぞれ一度ずつの戦闘耐性を付与し、またフィールドのモンスターをコストとして「蟲惑魔」との入れ替えを行えます。

単純な展開手段としてはもちろん着地狩りに対する回答にもなり、また「召喚」であることから«増殖するG»の影響を受けず、相手のアドバンテージを最低限に抑えながら妨害を構えられます。

たとえば«蟲惑の園»+«ランカの蟲惑魔»であれば、«トリオンの蟲惑魔»をサーチして«セラの蟲惑魔»を特殊召喚することで、ドローを1枚に抑えながら『落とし穴』2枚を構えられます。

戦闘耐性も、まず«セラの蟲惑魔»に攻撃、とされ発動を強要されていた『落とし穴』を温存しつつ盤面維持ができ、より効果的な『落とし穴』の打ち所を作れるようになっています。

ただ低打点がサンドバッグになりうるため、適切なライフ管理が必要です。

特殊召喚効果は自分のモンスターを除外することで手札・墓地から「蟲惑魔」を特殊召喚でき、特殊召喚時の効果を活用できます。

特に«トリオンの蟲惑魔»は、この効果で特殊召喚することで魔法・罠の破壊ができ、«アロメルスの蟲惑魔»、«クラリアの蟲惑魔»なども絡めて何度も破壊効果を使えます。

その他特殊召喚する候補としては«ティオの蟲惑魔»と«プティカの蟲惑魔»があり、サイド後の拮抗受けのために«シトリスの蟲惑魔»からサーチした«ランカの蟲惑魔»を特殊召喚するパターンもあります。

コストにするモンスターはなんでもいいため、手札誘発やコントロール奪取したモンスターも「蟲惑魔」に変換できることは覚えておきたいです。

範囲に手札を含むことから対象を取らないため、«D.D.クロウ»などの影響を最低限にできますが、目当てのモンスターが除外されうることには注意が必要です。

このカードが除去された場合のリカバリはありませんが、サーチ可能であること、被りが弱いことから基本は1枚で十分。

«狡猾な落とし穴»

このデッキのメインの妨害手段。

墓地に罠がない時限定とはいえ、相手モンスター2体を破壊すれば単純な2:1交換で、対象が「フィールドのモンスター」なため『落とし穴』を受けない「蟲惑魔」も含めて対象にすることで最低限1:1交換ができます。

『落とし穴』の中では唯一の完全フリーチェーンで、タイミングが限定されていた弱点を克服した、現時点で最強の『落とし穴』です。

【蟲惑魔】においては«ティオの蟲惑魔»や«アティプスの蟲惑魔»の効果で墓地から罠を消し、このカードを連打できる状態にして盤面をコントロールします。

対象耐性や破壊耐性を持つ相手には無力ですが、その場合は«アティプスの蟲惑魔»による打点での戦闘破壊、«プティカの蟲惑魔»による除外などで対処でき、【蟲惑魔】全体として対応できない状況が少ないため、欠点もほぼ気になりません。

墓地に罠を残さない構築とプレイが求められますが、デッキ全体としてそうできるよう構築しているため、場合によっては1ターンにこのカードを3回発動することすらあります。

後攻時に弱い『落とし穴』ですがこのカードは盤面の捲りにも使え、デッキとしての優位性を支えるまさに「主軸」と呼べるカードです。

自分のカードも対象にできるフリーチェーンなので、魔法・罠を割りたい場面で自分の「蟲惑魔」に打って«セラの蟲惑魔»で«トリオンの蟲惑魔»を特殊召喚したり、ノーガードを選択してきた相手に対してエンド時に自分のモンスターに打ち、盤面とリソースを補強してワンショットするなど攻守隙のない活躍をみせます。

初動で«ホールティアの蟲惑魔»のコストにもなるため、こちらも文句なしの3枚。

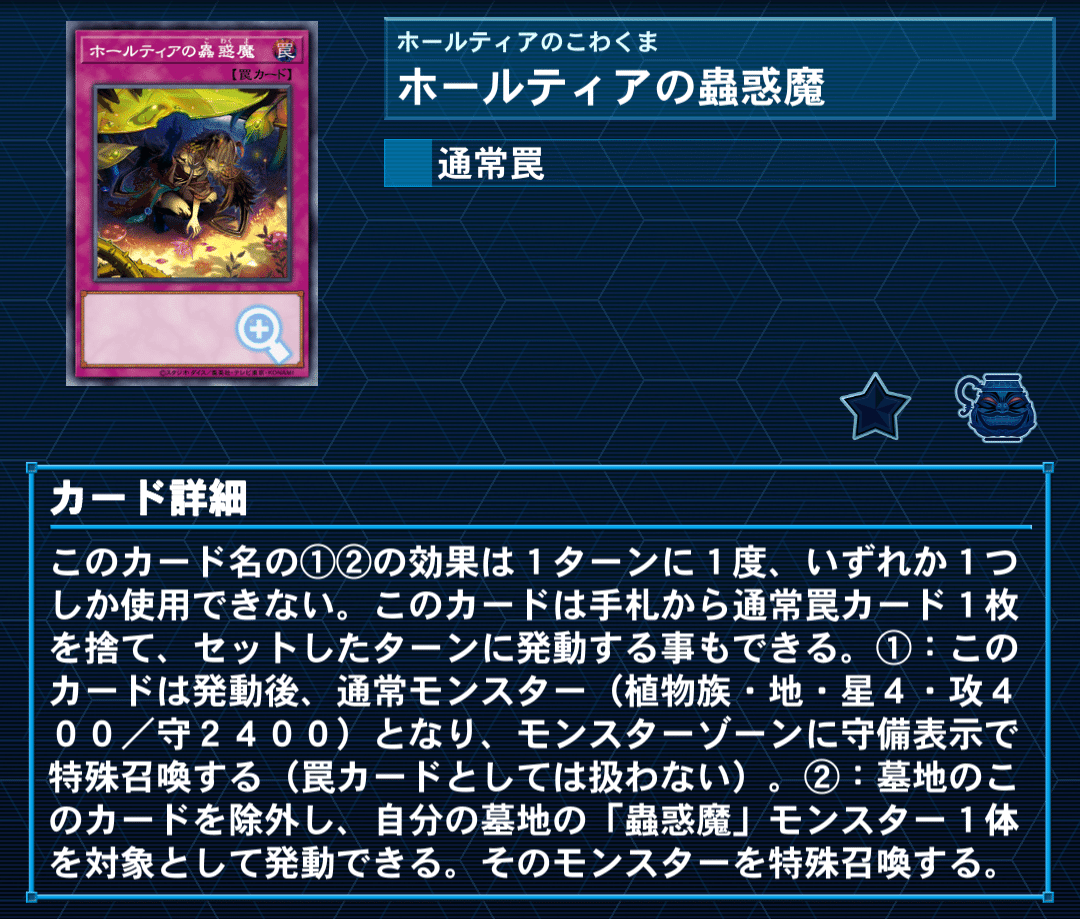

«ホールティアの蟲惑魔»

妨害を持つ訳では無いもののネームとしては『落とし穴』に所属する罠モンスター。

通常罠をコストにすることでセットターンでも発動でき、このカードが«セラの蟲惑魔»を起動し、またあちらの効果でこのカードをセットできます。

テーマに属しつつ初動で発動可能、かつ盤面が増える通常罠とどこをとっても強く、このカードのお陰で【蟲惑魔】の性能が底上げされました。

守備力も2400あり意外に耐久可能。

墓地効果で、自身を除外することで「蟲惑魔」を蘇生でき、こちらも盤面を増やせる効果なため強力。

それぞれの効果がいずれかターン1ではありますが、自ターンにカードの発動、相手ターンで蘇生を使って妨害...などとできるためきちんと意識して運用すれば問題ありません。

基本は«セラの蟲惑魔»でセットしたこのカードを発動し、特殊召喚した«ティオの蟲惑魔»でコストにした『落とし穴』を再セットしていきます。

同名被りも片方をコストにでき、またリソースの役割も持つため3枚。

«墓穴ホール»

手札・墓地・除外のモンスター効果を無効にし2000ダメージを与える『落とし穴』。

各種手札誘発はもちろん、昨今では墓地や手札で発動するテーマカードも多く、発動できない状況はほぼありません。

打点自体は出せる【蟲惑魔】とはいえ、2000のダメージはかなり大きく、不意に無効にされた挙句初期ライフの1/4を持っていかれそのままゲームエンドの決め手となることもしばしば。

«原始生命態ニビル»等へのケアパターンもあるため、1枚は必須と思います。

«セラの蟲惑魔»

このデッキを支える最重要モンスター。

リンクモンスター以外の「蟲惑魔」1枚からリンク召喚できるため、「レベル4×2」が«シトリスの蟲惑魔»を経由してこのデッキの初動にもなります。

通常罠が発動が発動した後にデッキから「蟲惑魔」のリクルート、自身以外の「蟲惑魔」の効果が発動した後に『落とし穴』のセットができ、このカードを軸に盤面と妨害を作っていきます。

既に盤面にいる「蟲惑魔」と同名はリクルートできませんが、状況に応じた任意の「蟲惑魔」を出せるのは非常に強力で、先攻では«ホールティアの蟲惑魔»のコストにした罠をセットするため«ティオの蟲惑魔»を、後攻では盤面解決のため«トリオンの蟲惑魔»か«プティカの蟲惑魔»を出すことが多いです。

この効果で出した「蟲惑魔」の効果発動をトリガーとして『落とし穴』セットができ、こちらも状況に応じてセットカードを変えられるため優秀。

ほとんどの場合で«狡猾な落とし穴»を、相手ターンでは«ホールティアの蟲惑魔»をセットします。

«ランカの蟲惑魔»から«キノの蟲惑魔»をサーチしこのカードをリンク召喚、手札から«キノの蟲惑魔»を特殊召喚することでも『落とし穴』をセットでき、既に『落とし穴』が手札にあれば«ホールティアの蟲惑魔»から盤面を伸ばして行けるため、イメージにそぐわない展開を見せます。

お互いのターンにそれぞれを一度ずつ発動できるため、デッキ内のテーマカードなんでも1枚からこのカードを出しつつアドバンテージを稼いで突き放していく動きが、このテーマの強みになっています。

もちろん相手からするとこのカードはマストカウンターであり、800という低打点もあって上手くこのカードを守りながら戦う必要があります。

場合によっては殴らせてから«ホールティアの蟲惑魔»で釣り上げることもありますが、釣り上げた場合は罠耐性が消えることに注意。

無効系誘発を食らった後に2枚目を出したり、«蟲惑の園»のコストにしたりと高い頻度で3枚目まで使うため、3枚必須だと考えます。

«クラリアの蟲惑魔»

リンク2の「蟲惑魔」で、素材の条件は「昆虫・植物族×2」。

自身の効果で特殊召喚した«応戦するG»などと合わせてもリンク召喚できます。

自分エンドフェイズに「蟲惑魔」を守備表示で特殊召喚する効果と、1ターンに一度、発動した『落とし穴』をそのままセットする効果があり、こと【狡猾軸蟲惑魔】においては重要なモンスターです。

蘇生効果によって«ティオの蟲惑魔»を特殊召喚することで墓地の『落とし穴』をセットしたり、«トリオンの蟲惑魔»を特殊召喚して相手の盤面に干渉したりと使い勝手はよく、無理に«セラの蟲惑魔»の効果で«ティオの蟲惑魔»を特殊召喚せずとも、エンド時に蘇生して墓地の罠を消す、といった展開ができます。

基本展開パターンでは«シトリスの蟲惑魔»を蘇生し、返しのリソース兼打点要員にできます。

『落とし穴』の再セット効果は墓地に罠を送ることなく『落とし穴』が発動できるため、2枚目、3枚目の«狡猾な落とし穴»を発動しやすくし、かつ次のターンのリソースにもできると優れもの。

2枚使うことは基本的にないので1枚採用。

«アティプスの蟲惑魔»

リンク3の大型モンスターですが、素材が「昆虫・植物族を含むモンスター2体以上」と緩いため、汎用リンク2などを経由して比較的簡単にリンク召喚できます。

素の打点は1800と低いものの、墓地に通常罠があると「蟲惑魔」全体に1000のパンプと脅威的なバフ能力があります。

このカード自身が2800打点になるため、«シトリスの蟲惑魔»とそこからサーチした«キノの蟲惑魔»を並べるだけでも、総打点は8600とワンショットすら可能に。

一見墓地から罠を消す【狡猾軸蟲惑魔】とは相性が悪く見えますが、展開中であれば«ホールティアの蟲惑魔»を墓地へ送れるほか、このカード自身が「墓地から罠を消すカード」でもあるため、気にせずに効果の適用を狙えます。

その「墓地から罠を消す」効果は、自分の昆虫・植物の数まで相手の表側カードを対象として効果を無効化し、墓地の通常罠1枚を除外することでその内の1枚を破壊するというもの。

厄介な破壊耐性持ちも無効化してから破壊するため突破でき、破壊は任意なためかなり使い勝手は良いです。

2000超えの打点を並べて盤面を解決し、この効果で墓地から罠を消して蓋をするということもよくあります。

その場合は無効化する対象カードを残すことに注意。

複数並べることで重複してパンプできるものの、それほど展開することはあまりなく、他のEXのカードに枠を割きたいため1枚。

«シトリスの蟲惑魔»

「蟲惑魔」をサーチできるランク4。

同じサーチャーには«ランカの蟲惑魔»がいますが、汎用ランク4としてサーチできるのはかなり優秀で、このカードを«セラの蟲惑魔»に変換して«キノの蟲惑魔»を特殊召喚することで、基本盤面を作れます。

相手モンスターが効果で墓地へ送られる、または除外された際にそれを素材にする効果を持ち、素材が無ければ耐性を失う「蟲惑魔」エクシーズモンスターのなかでは唯一自力で素材を補給できます。

「墓地へ送られると特殊召喚する」といった効果に対してチェーンできるとその特殊召喚を実質無効化でき、またそうでなくても相手の墓地利用を制限できるためそこそこ強力。

対【ティアラメンツ】では、相手の融合回数を1回消費させられる強力な妨害でした。

«クラリアの蟲惑魔»で蘇生しても返しで効果を使えるため、リソースにもなります。

先攻展開で使用した返しにも出すことが多いため、2枚は必須。

«フレシアの蟲惑魔»

2015~2016年頃に遊戯王をしていた人には馴染み深いであろう、汎用ランク4モンスター。

デッキから『落とし穴』をコストで落とすことでコピーできるため、状況に応じた『落とし穴』を銀弾的に起動できます。

同名以外に戦闘・効果破壊耐性と対象耐性を付与する効果もあり、このカードの守備力もそこそこ高いうえに罠耐性もあるお陰で、非常に硬い盤面になります。

自身の効果でコピーした『落とし穴』はあくまでモンスター効果の扱いなため、『落とし穴』を受けない「蟲惑魔」であっても、(このカードの効果で破壊はされないものの)効果を受けてしまいます。

特に«狡猾な落とし穴»で自身を対象にした場合は破壊されてしまうため、注意が必要です。

耐性を付けて盤面を固める、墓地に『落とし穴』を落として«ティオの蟲惑魔»でセットする、«天霆號 アーゼウス»への足がかりにするなど器用な立ち回りもでき、1枚は必須枠。

環境によっては2枚を採用することもあります。

«アロメルスの蟲惑魔»

蘇生効果を持つランク4。

素材は「4×2体以上」ですが、ほとんど2体で出します。

蘇生対象はレベル4の昆虫・植物族モンスターなのでテーマ外の«共振虫»や«応戦するG»と言ったカードも蘇生できるため【昆虫族】系統に出張されることもあるほか、蘇生は対象を取らないため«蟲惑の園»と同じく«D.D.クロウ»等に耐性があります。

墓地に「蟲惑魔」があれば発動でき、取り除いた素材をそのまま特殊召喚することも可能。

盤面の数自体は変わらないものの、2体のうち1体を2200打点に変換できるとも言え、また«トリオンの蟲惑魔»などの特殊召喚時効果を連打するのにも重宝します。

素材を一気に2枚使うため打点を増やしながら墓地を貯める際にも使いますが、2体で出した際には効果に«無限泡影»等を受けうることに注意。

相手モンスターを自分の効果で墓地送り、または除外した際に、素材を1つ取り除いて特殊召喚する効果もありますが、前述の通り2体で出すことが多く、あまりこの効果は使いません。

«シトリスの蟲惑魔»と違って相手の«おろかな埋葬»等には反応しないことに注意。

«セラの蟲惑魔»に頼らず«ティオの蟲惑魔»を特殊召喚する役割があるため、1枚は必須です。

準必須枠

«ジーナの蟲惑魔»

セットした罠カードをコストに特殊召喚でき、着地狩りに対する回答になり得ます。

特に«ホールティアの蟲惑魔»をコストにした際には手数が2になるため、«ランカの蟲惑魔»からサーチできることもあって後手としてはなかなかに有用。

ただその場合、そのターンは«ホールティアの蟲惑魔»の「発動」をすることがほぼないため、«セラの蟲惑魔»を起動できないこともあって一長一短。

動きを通すぶんには強いですが、そもそも動きが通る相手へのリターンは相応に低いです。

ただ«キノの蟲惑魔»と違って制約がつかないため、汎用ランク4に繋げやすいのは強いですね。

墓地から自身を除外することで墓地の『落とし穴』をセットできますが、自己SSといずれかターン1なため、基本的には先攻で特殊召喚した返しのターンに発動することになります。

ただ、同名が被った場合に«セラの蟲惑魔»の起動すらできないスペックであることで複数採用は避けたく、ゲームに絡めるパターンがそれほど多くないためこの効果を積極的に頼るのは禁物。

もつれたゲームの際に、«ティオの蟲惑魔»と合わせて2枚の『落とし穴』を回収する使い方がほとんどになるかと思います。

前述の通り被りが弱いため、入れても1枚。

«ティオの蟲惑魔»3枚目

«セラの蟲惑魔»の効果で特殊召喚するためデッキにいて欲しいのはもちろんのこと、自ターン、相手ターンと特殊召喚したのち返しの自ターンでサーチから召喚したい場面があるため、3枚目が必要になることがよくあります。

変な事故を防ぐためにも、3枚目があったほうが無難です。

どちらにせよ召喚すれば«セラの蟲惑魔»になれるため、多すぎて腐ることは稀。

«プティカの蟲惑魔»2枚目

「蟲惑魔」のなかでは誘発受けが悪いため絶対に初動で引きたい、というわけではありませんが、こちらもデッキから特殊召喚したいため2枚目があるほうが安全。

一応通った時のリターンは大きく、他の「蟲惑魔」との引っ付きは良好なため初手にあっても困ることは少ないです。

被りが許容できないパターンが多いため3枚目は過剰に思いますが、下級「蟲惑魔」をここからさらに増やしたい場合には一番小マシなのがこれ。

こちらと違い«アトラの蟲惑魔»は絶対デッキにいてほしい、というわけでもないため、あちらは1枚で十分。

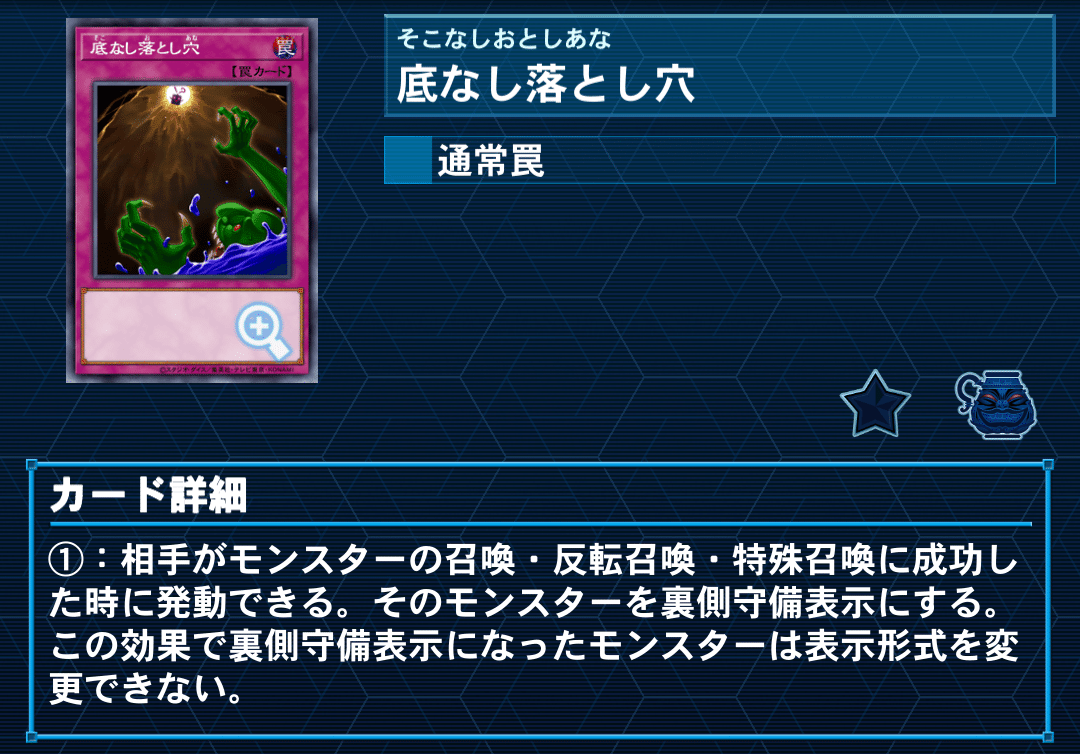

«底なしの落とし穴»1枚

ゲームがもつれて«狡猾な落とし穴 »の回収が間に合わなかったり、«狡猾な落とし穴»発動後の«フレシアの蟲惑魔»を妨害として機能させるために必要な『落とし穴』。

数ある中でこれが比較的使いやすい。

その他は発動条件等で自由に打てない場面が多く、なかなか使いづらいです。

このカードも«落とし穴»よろしく「召喚・特殊召喚した時」なため、チェーン2の特殊召喚等に打てないのは注意。

完全フリーチェーンの『落とし穴』が増えればそちらに枠を譲ることになります。

何かしら1枚はあったほうがいい。

自由枠

«フレシアの蟲惑魔»2枚目

本当は入れたい枠ですが、それより他のカードに枠を取りたく採用を見送ることがほとんど。

ミラーだとこのカードが多い方が基本勝ちます。

このカード自体先攻展開で積極的に出すわけでもないこともあり、当分2枚目が必要な場面は来なさそうです。

EXの16枚目...かと思いきや、他の汎用リンクやエクシーズ等の方が優先度が高いため、それらすべてが一気に禁止にでもならない限りはいらなさそう。

ただ環境によっては2枚目が必要なこともあります。

構築

これらを加味し、手札誘発等の汎用カードを投入した2023/10/22 蓮杯優勝の構築がこちら。

蓮杯 3人

— mecawota (@mecawota_twi) October 22, 2023

蟲惑魔

覇王 先○後×先× チ×

炎王 後×先○後○ チ○

春化精アダマシア 後×先○後○ チ○

センチュリオン 先○後×先○ チ○

覇王 先○後○ チ○

覇王 後×先○後ED- チ○

覇王 先×先○後ED○ チ○

個人5-1-1チーム6-1で優勝!

ダイコンゆずありがとう!!ほんまに嬉しい pic.twitter.com/bEdoVwwYpY

※ツイート中の画像2枚目が、サイドのうさぎ→わらしになっています。

申し訳ありません。

【R-ACE】が環境に多いため、無効系誘発を多めに採用している他、それらの妨害がすべて対象を取るため、«簡易融合»からの«沼地のドロゴン»プランを採用しています。

«沼地のドロゴン»自体がレベル4でエクシーズ召喚に使用できるのも好相性。

汎用ランク4としては«No.41 泥睡魔獣バグースカ»を投入。

また、後述しますが«超融合»のケアパターンとして必要な«クロノダイバー・リダン»も採用しています。

«狡猾な落とし穴»の制約から«無限泡影»は採用できないものの、誘発の総枚数としては12枠確保できており、1枚初動を持つ準ミッドレンジとしては及第点かなと思います。

その他のカードとして対誘発や妨害としても使える«墓穴の指名者»を採用し、メインデッキの40枚が完成。

«厄災の星 ティ・フォン»は罠デッキでもある【蟲惑魔】と相性がよく、特に«狡猾な落とし穴»による捲りが発生するため強力です。

その他の汎用カードとしては、リンク1である«セラの蟲惑魔»を素材にして出しやすい«S:P リトルナイト»を採用。

「蟲惑魔」側で触れない墓地やセットカードの除外ができるため、こちらも非常に優秀。

エクシーズテーマ御用達の«天霆號 アーゼウス»も加えて、15枚となります。

戦術詳細

基本展開

ここからは、各カード解説でも軽く触れた基本展開について解説していきます。

初動:«トリオンの蟲惑魔»

盤面:«セラの蟲惑魔»+«狡猾な落とし穴»

«トリオンの蟲惑魔»を召喚し、«狡猾な落とし穴»をサーチ

«セラの蟲惑魔»をリンク召喚し、«狡猾な落とし穴»をセットしてターン終了

最低限の基本盤面で、«トリオンの蟲惑魔»1枚のパターンです。

妨害としてはモンスターの2体破壊と、そこから«セラの蟲惑魔»で特殊召喚する«トリオンの蟲惑魔»または«プティカの蟲惑魔»による盤面干渉。

特殊召喚した「蟲惑魔」の効果をトリガーに«ホールティアの蟲惑魔»をセットすることで、返しのリソースにもなります。

この手札の場合はほかに手札誘発を引いていることが多く、盤面干渉が必要ない場合は«ティオの蟲惑魔»を特殊召喚することで«狡猾な落とし穴»を回収していきます。

初動:«ランカの蟲惑魔»

盤面:«セラの蟲惑魔»+«キノの蟲惑魔»+«狡猾な落とし穴»

«ランカの蟲惑魔»を召喚し、«キノの蟲惑魔»をサーチ

«セラの蟲惑魔»をリンク召喚し、«キノの蟲惑魔»を発動、特殊召喚

«セラの蟲惑魔»の効果で«狡猾な落とし穴»をセットしてターン終了

こちらは«ランカの蟲惑魔»1枚のパターン。

«キノの蟲惑魔»が付くため後ろ割りに対する耐性を持ちつつ、盤面が増えることで返しのキルに繋げやすくなります。

フィールドに2体を確実に用意できるため、相手がノーガードを選択した際にも«狡猾な落とし穴»を発動でき、そのまま返しのワンショットを成立しやすくできます。

1枚初動による展開は以上です。

これにその他の手札を組み合わせて盤面を伸ばしていきます。

組み合わせになりうるカードは、«キノの蟲惑魔»、«プティカの蟲惑魔»、«蟲惑の園»、『落とし穴』等があり、[«セラの蟲惑魔»の後に「蟲惑魔」を起動できるか]、[セットした«ホールティアの蟲惑魔»を発動できるか]などで分岐していきます。

初動:«トリオンの蟲惑魔»+«キノの蟲惑魔»

盤面:«セラの蟲惑魔»+«クラリアの蟲惑魔»+«シトリスの蟲惑魔»+«狡猾な落とし穴»

墓地:«ホールティアの蟲惑魔»+«トリオンの蟲惑魔»+«キノの蟲惑魔»

手札:任意の「蟲惑魔」

«トリオンの蟲惑魔»で«狡猾な落とし穴»をサーチし、«セラの蟲惑魔»をリンク召喚

«キノの蟲惑魔»を発動して特殊召喚し、«ホールティアの蟲惑魔»をセット

«狡猾な落とし穴»をコストに«ホールティアの蟲惑魔»を発動

«セラの蟲惑魔»の効果で«ティオの蟲惑魔»を特殊召喚し、コストにした«狡猾な落とし穴»をセット

«シトリスの蟲惑魔»をエクシーズ召喚し、「蟲惑魔」をサーチ

«セラの蟲惑魔»以外の2体で«クラリアの蟲惑魔»をリンク召喚

エンドフェイズに«クラリアの蟲惑魔»の効果で«シトリスの蟲惑魔»を特殊召喚してターン終了

2枚初動の最も頻出するパターン。

«狡猾な落とし穴»が2枚あっても«クラリアの蟲惑魔»の再セット効果によって問題なく発動でき、墓地の«ホールティアの蟲惑魔»で«キノの蟲惑魔»を蘇生することで、後ろ割り耐性も付けられます。

チェーン1«ホールティアの蟲惑魔»対象«ティオの蟲惑魔»、チェーン2«狡猾な落とし穴»とし、再セット効果を破棄することで、任意のタイミングで«狡猾な落とし穴»を使用しつつ、特殊召喚した«ティオの蟲惑魔»で再セットが可能。

2枚目の«狡猾な落とし穴»に«クラリアの蟲惑魔»を適用することで、返しのターンでもそれらのセットした『落とし穴』を発動できます。

«トリオンの蟲惑魔»=「蟲惑魔」+『落とし穴』なため、「蟲惑魔」+『落とし穴』+«キノの蟲惑魔»も初動になります。

3枚初動までみればかなりパターンは多く、«キノの蟲惑魔»で«増殖するG»のチェックもできる最も受けのいい展開です。

ただし、«セラの蟲惑魔»への«灰流うらら»が重く刺さるパターンなため、状況に応じて展開を変えていく必要があります。

この場合でも、«ホールティアの蟲惑魔»+«キノの蟲惑魔»で«フレシアの蟲惑魔»にはなれるため、1妨害+«ホールティアの蟲惑魔»による«トリオンの蟲惑魔»の射出と構えることができます。

また、«ランカの蟲惑魔»=「蟲惑魔」+«キノの蟲惑魔»なため、3枚初動に当てはめると«ランカの蟲惑魔»+『落とし穴』でも同様の展開が可能。

【蟲惑魔】において最もよく使う展開といえます。

初動:«プティカの蟲惑魔»+«トリオンの蟲惑魔»

盤面:«蟲惑の園»+«セラの蟲惑魔»+«キノの蟲惑魔»+ランク4

墓地:«シトリスの蟲惑魔»+«ホールティアの蟲惑魔»

«プティカの蟲惑魔»を召喚し«蟲惑の園»をサーチ

«セラの蟲惑魔»をリンク召喚し、«蟲惑の園»を発動して«トリオンの蟲惑魔»を召喚、«狡猾な落とし穴»を手札に加え«ホールティアの蟲惑魔»をセット

«ホールティアの蟲惑魔»を発動し、«ティオの蟲惑魔»を特殊召喚してコストの«狡猾な落とし穴»をセット

«シトリスの蟲惑魔»をエクシーズ召喚し、«キノの蟲惑魔»をサーチ

«シトリスの蟲惑魔»を«セラの蟲惑魔»にしてから«蟲惑の園»のコストにし、墓地からレベル4の「蟲惑魔」を蘇生

フィールドのレベル4「蟲惑魔」2体でランク4モンスターをエクシーズ召喚

«キノの蟲惑魔»を手札から特殊召喚してターン終了

汎用ランク4と«キノの蟲惑魔»の耐性を両立できる展開。

«蟲惑の園»を活用することで、«キノの蟲惑魔»による制約の前にランク4を作れるのがポイント。

«セラの蟲惑魔»+«No.41 泥睡魔獣バグースカ»の盤面はかなり固く、そのまま相手ターンのワンショットも可能な強い構えに。

ただし、«超融合»が直撃する盤面でもあるため、それらが流行るようなら«ホールティアの蟲惑魔»を素材とした«クロノダイバー・リダン»を立てつつ«キノの蟲惑魔»を温存するようにすることで、被害を受けないようにします。

«シトリスの蟲惑魔»の素材を«ホールティアの蟲惑魔»以外にすることで再現可能です。

«シトリスの蟲惑魔»を墓地へ置いておく場合には«セラの蟲惑魔»を経由しますが、温存するならそのままコストにしても構いません。

«プティカの蟲惑魔»が、「蟲惑魔」+«蟲惑の園»であるため、こちらも展開パターンとしてはそこそこ多め。

特に«ランカの蟲惑魔»+«蟲惑の園»は、«トリオンの蟲惑魔»をサーチすることで全く同じ展開が可能で、«蟲惑の園»による戦闘耐性もあり、返しの召喚権も増えているため攻め手も万全。

«シトリスの蟲惑魔»の素材を何にするかによって、どの「蟲惑魔」と«ホールティアの蟲惑魔»を墓地に置くかを調整します。

«拮抗勝負»の受けが若干悪いため、2戦目以降も無理して目指すかは考える必要があります。

初動:«トリオンの蟲惑魔»+『落とし穴』

盤面:«セラの蟲惑魔»+ランク4モンスター+『落とし穴』+«狡猾な落とし穴»

«トリオンの蟲惑魔»を召喚して«ホールティアの蟲惑魔»(またはコストにする『落とし穴』)をサーチ、«セラの蟲惑魔»をリンク召喚

«ホールティアの蟲惑魔»を発動し、«セラの蟲惑魔»で«ティオの蟲惑魔»を特殊召喚、コストの『落とし穴』をセットし、«セラの蟲惑魔»でデッキから«狡猾な落とし穴»をセット

2体のモンスターでランク4モンスターをエクシーズ召喚

「蟲惑魔」+«ホールティアの蟲惑魔»起動のパターン。

「蟲惑魔」+«ホールティアの蟲惑魔»+『落とし穴』が該当します。

«キノの蟲惑魔»を使用せずに展開するため汎用ランク4に繋ぐことができ、«セラの蟲惑魔»+«クロノダイバー・リダン»+『落とし穴』であれば«超融合»の受けもよくなります。

«ホールティアの蟲惑魔»自体が『落とし穴』で、«トリオンの蟲惑魔»で足りない『落とし穴』を持ってくるだけなため展開難度はかなり低く、こちらも結構使うパターンです。

初動:«アトラの蟲惑魔»+«キノの蟲惑魔»+«ホールティアの蟲惑魔»

盤面:«セラの蟲惑魔»+«アトラの蟲惑魔»+«ホールティアの蟲惑魔»+「蟲惑魔」

1.«アトラの蟲惑魔»を召喚し、«キノの蟲惑魔»を特殊召喚

2.«キノの蟲惑魔»で«セラの蟲惑魔»をリンク召喚し、«アトラ

の蟲惑魔»の効果により«ホールティアの蟲惑魔»を手札から発動

3.«セラの蟲惑魔»で墓地に置いておきたい「蟲惑魔」を特殊召喚

«キノの蟲惑魔»による制約はつくものの、手札コストを必要とせずに展開できるパターンです。

«アトラの蟲惑魔»がピン採用なため頻出するわけではありませんが、パターンとしては覚えておいた方がいいやつ。

ここから«シトリスの蟲惑魔»等を経由して盤面を作りつつ、«セラの蟲惑魔»で『落とし穴』を構えます。

単純に«トリオンの蟲惑魔»を特殊召喚して効果を発動するのでもOK。

«アトラの蟲惑魔»を盤面に残すことで後ろ割りに対して完全耐性を持つことができ、普通はケアできない«コズミック・サイクロン»すらもケアできるように。

ここからの分岐として、

«セラの蟲惑魔»で«ランカの蟲惑魔»を特殊召喚

«ホールティアの蟲惑魔»と«アトラの蟲惑魔»で«アロメルスの蟲惑魔»をエクシーズ召喚し、素材の«アトラの蟲惑魔»を特殊召喚

«セラの蟲惑魔»で『狡猾な落とし穴』をセットし、«ランカの蟲惑魔»で回収

«ランカの蟲惑魔»と«アロメルスの蟲惑魔»で«クラリアの蟲惑魔»をリンク召喚し、エンドフェイズに«ランカの蟲惑魔»を蘇生

とすることで、相手ターンに«ホールティアの蟲惑魔»で«ランカの蟲惑魔»を蘇生、手札から«狡猾な落とし穴»を発動して«クラリアの蟲惑魔»でそのままセット、«ランカの蟲惑魔»で回収してもう一度発動ができます。

これに«セラの蟲惑魔»による特殊召喚もあるため、妨害数的にはかなり強い盤面に。

«ハーピィの羽根帚»や先打ちの«コズミック・サイクロン»を全く受けない点も強力。

単純2枚除去の連打はそれだけで強いですね。

キルの取り方

実際の盤面からのワンショットの取り方について解説します。

«ランカの蟲惑魔»1枚初動の盤面から、『落とし穴』発動後の盤面をベースに考えていきます。

具体的には

①«セラの蟲惑魔»

②«キノの蟲惑魔»

③デッキから特殊召喚した「蟲惑魔」(たいてい«ティオの蟲惑魔»)

④セットした«ホールティアの蟲惑魔»

です。

«ホールティアの蟲惑魔»を発動し、さらにデッキから攻撃力1500以上の「蟲惑魔」(トリオンの蟲惑魔)を特殊召喚

«セラの蟲惑魔»、«キノの蟲惑魔»、«ホールティアの蟲惑魔»で«アティプスの蟲惑魔»をリンク召喚

«アティプスの蟲惑魔»の効果で「蟲惑魔」全員の攻撃力が1000上がるため、2800+2700+2600=8100でワンキル

相手の盤面が空の場合の一番簡単なキルパターン。

特殊召喚3回なため«原始生命態ニビル»も受けず、サクッとライフを取ることができます。

«狡猾な落とし穴»で2体破壊した返しなどこの状況になりやすく、展開→妨害→攻撃と理想的なパターンといえます。

«ホールティアの蟲惑魔»を発動し、さらにデッキから«トリオンの蟲惑魔»を特殊召喚し、相手の魔法・罠を1枚破壊

«トリオンの蟲惑魔»と«キノの蟲惑魔»で«アロメルスの蟲惑魔»をエクシーズ召喚し、効果で素材の«トリオンの蟲惑魔»を蘇生、相手の魔法・罠を1枚破壊

«トリオンの蟲惑魔»と«ティオの蟲惑魔»で«シトリスの蟲惑魔»をエクシーズ召喚し、«トリオンの蟲惑魔»を外して«ティオの蟲惑魔»をサーチ

«ティオの蟲惑魔»を召喚し、«トリオンの蟲惑魔»を蘇生して相手の魔法・罠を1枚破壊

«セラの蟲惑魔»、«トリオンの蟲惑魔»、«ホールティアの蟲惑魔»で«アティプスの蟲惑魔»をリンク召喚

2800+3200+3500+2700=12200でワンキル

展開しながら後ろ割りを連打するパターン。

盤面に4体並ぶため守備力3500未満の守備表示モンスター1体なら問題なくワンキル可能。

最後のリンク召喚まで«狡猾な落とし穴»が発動できる状態を維持しているため、不意に飛んできたモンスター等にも対処できます。

後ろ割りの段階で妨害を受けても罠耐性の«セラの蟲惑魔»等は残しやすく、どこかの段階で妨害を尽きさせたうえで殴りにいけるのがかなり優秀。

この展開だけではなく【蟲惑魔】の展開すべてにいえますが、ワンキルできなくてもリソースを残せるので持久戦に移行しやすいのも特長。

«セラの蟲惑魔»で特殊召喚するモンスターを«プティカの蟲惑魔»にすれば破壊耐性持ちのモンスターにも対処でき、残りの手札と相談しながら柔軟に展開を変えられるのもいいですね。

この他、モンスター数が余るのであれば«フレシアの蟲惑魔»を先に出しておくことで、«墓穴ホール»による誘発ケアかつ対象耐性によって安全にキルを狙いにいけます。

サイド後の立ち回り

対【蟲惑魔】としてサイド後に投入されるカードに、«拮抗勝負»や«ハーピィの羽根帚»、«コズミック・サイクロン»等があります。

«ハーピィの羽根帚»等後ろ割りへのケアは«アトラの蟲惑魔»を絡めた展開で紹介したので、ここでは主に«拮抗勝負»への考え方について解説します。

«拮抗勝負»へのケアとしては、妨害を残すパターンとリソースを残すパターンの2つがあり、妨害を残す場合もリソースはあるためできるならばそちらを狙いたいです。

拮抗勝負の受け:妨害を残すパターン

盤面の例として、

初動:«ランカの蟲惑魔»+『落とし穴』

盤面:«セラの蟲惑魔»+«クラリアの蟲惑魔»+«シトリスの蟲惑魔»+『落とし穴』

墓地:«ホールティアの蟲惑魔»+«ランカの蟲惑魔»+«キノの蟲惑魔»

ここから、

相手がバトルフェイズを宣言し、スタートステップに«ホールティアの蟲惑魔»で«ランカの蟲惑魔»を蘇生

«拮抗勝負»にチェーンして«ランカの蟲惑魔»で伏せた『落とし穴』を回収、«セラの蟲惑魔»以外を裏側で除外する

«セラの蟲惑魔»を、「デッキから特殊召喚する効果」「デッキからセットする効果」の順にチェーンし、«ホールティアの蟲惑魔»をセットして«アトラの蟲惑魔»を特殊召喚

回収した『落とし穴』を«アトラの蟲惑魔»の効果により手札から発動

バトルフェイズ開始の時点ではこちらはリソースを失っておらず、相手の«拮抗勝負»を利用するかたちで«灰流うらら»をケアしながら妨害を維持。

仮にブラフで«拮抗勝負»が無かった場合でも、«クラリアの蟲惑魔»による再セット、«ランカの蟲惑魔»による回収、«アトラの蟲惑魔»による発動で『落とし穴』2連打を維持しています。

条件としては«ランカの蟲惑魔»が初動に絡みつつ、«ホールティアの蟲惑魔»を起動すること。

モンスター数が伸びかつ«蟲惑の園»が絡む展開では、«シトリスの蟲惑魔»でサーチした«ランカの蟲惑魔»を«蟲惑の園»で特殊召喚することで、ケアに繋げることができます。

こういった本来はクリーンヒットしやすい«拮抗勝負»に対するケアができるため、«アトラの蟲惑魔»は必須です。

素引きした場合は特殊召喚できませんが、«アトラの蟲惑魔»+«ホールティアの蟲惑魔»起動の展開パターンでは、盤面に«ホールティアの蟲惑魔»素材の«フレシアの蟲惑魔»を置くことで、

«拮抗勝負»にチェーンして«フレシアの蟲惑魔»で«狡猾な落とし穴»をコピー、自身と«セラの蟲惑魔»を対象にして自身を破壊

«セラの蟲惑魔»で«狡猾な落とし穴»以外の『落とし穴』をセットし、«ランカの蟲惑魔»を特殊召喚

«ホールティアの蟲惑魔»で«アトラの蟲惑魔»を蘇生し、«ランカの蟲惑魔»で『落とし穴』を回収して発動可能にする

といった展開ができます。

«フレシアの蟲惑魔»は«ホールティアの蟲惑魔»を埋めておくことで、いつでも«ホールティアの蟲惑魔»を外しつつ«狡猾な落とし穴»を発動できる状態を保てるため、蘇生を先打ちする必要がなくなるといった利点もあります。

各「蟲惑魔」の効果を上手く使って、«拮抗勝負»を躱していきたいですね。

拮抗勝負の受け:リソースを残すパターン

相手のバトルフェイズ開始時に«狡猾な落とし穴»を発動

«拮抗勝負»を受けて«セラの蟲惑魔»以外を除外し、«ティオの蟲惑魔»を特殊召喚

墓地の«狡猾な落とし穴»をセットし、デッキから«ホールティアの蟲惑魔»をセット

«セラの蟲惑魔»+モンスター1体であればどの展開でも行えるケアパターン。

そのターンの妨害は残りませんが«拮抗勝負»発動前後でほぼ同等の盤面を再形成し、耐えた場合に返しのワンショットでゲームを掴む展開です。

ブラフだった場合にタダで妨害を踏まれることになりかねませんが、一応相手のバトルフェイズ消費という戦果はあるため、他の手札と相談しつつ対抗していきたいところ。

«灰流うらら»も直撃してしまうため、あくまで最低限壊滅しないようにするという展開です。

各種永続カードへの立ち回り

«スキルドレイン»

«蟲惑の園»または«ホールティアの蟲惑魔»の効果で«トリオンの蟲惑魔»を特殊召喚し、効果にチェーンして«狡猾な落とし穴»で«トリオンの蟲惑魔»を破壊する

«スキルドレイン»の効果で『落とし穴』を受けない効果が無効化されているため、効果にチェーンして破壊することで逃がし、効果を通すことができます。

このため、«スキルドレイン»を発動しうる対面であれば安易に«狡猾な落とし穴»等の自力で墓地から消せない『落とし穴』はコストにせず、相手の伏せが見られる状態になるまでは«狡猾な落とし穴»を発動できる状態を維持します

«センサー万別»

«セラの蟲惑魔»または«蟲惑の園»、«ホールティアの蟲惑魔»の効果で«トリオンの蟲惑魔»を特殊召喚して破壊する

«セラの蟲惑魔»と«ホールティアの蟲惑魔»による特殊召喚の場合、フィールドに昆虫族の「蟲惑魔」を置かない状態を作るだけなので簡単ですが、«セラの蟲惑魔»がいる状態では«ホールティアの蟲惑魔»の発動ができない点には注意。

«蟲惑の園»を絡めた展開の場合は、フィールドを植物族の「蟲惑魔」1体の状態、または昆虫族の「蟲惑魔」1体で手札・墓地に植物族の「蟲惑魔」が存在する状態にし、«蟲惑の園»のコストでモンスターを除外して«トリオンの蟲惑魔»を特殊召喚します。

昆虫族がいない場合に特殊召喚できるのは言わずもがなですが、昆虫族がいても植物族がいない、かつ手札・墓地に植物族の「蟲惑魔」がいれば«蟲惑の園»の効果は発動でき、コストでモンスターを除外するため昆虫族の«トリオンの蟲惑魔»を問題なく特殊召喚できます。

元々昆虫族と植物族に分かれているため«センサー万別»単体ではそこまできつくなく、影響下でも妨害を作ることはできるので無理に割りに行く必要はそれほどありません。

«群雄割拠»

«蟲惑の園»または«ホールティアの蟲惑魔»の効果で«トリオンの蟲惑魔»を特殊召喚して破壊する

単体での特殊召喚は対«センサー万別»と同じ。

«蟲惑の園»による特殊召喚の場合は対«センサー万別»と逆で、昆虫族だけの時に特殊召喚するか、植物族1体だけの時にコストにして特殊召喚します。

手札・墓地に植物族が必要なことは変わりありません。

«冥王結界波»発動後の動き

サイドカードの«冥王結界波»発動後は、基本的には«天霆號アーゼウス»による捲りに任せることが多いです。

ただ制約なしでのランク4を作るパターンがそれほどないため、「蟲惑魔」を展開させて«アティプスの蟲惑魔»+横並びによる戦闘破壊、«フレシアの蟲惑魔»による«狡猾な落とし穴»のコピーで面を処理します。

コストにした«狡猾な落とし穴»がそのまま«アティプスの蟲惑魔»の効果コストにもなるため、戦闘破壊と効果破壊によって処理しつつ、さらに«セラの蟲惑魔»を絡めた妨害を残して蓋をしやすいのがいいですね。

面処理で対処できない相手に対しては«冥王結界波»はサイドインしません。

その他、«ハーピィの羽根帚»や«ライトニング・ストーム»に対しては、チェーンして«キノの蟲惑魔»を特殊召喚することで守ることができる他、前盤面へは«フレシアの蟲惑魔»で対処することもできます。

サイド後の立ち回りすべてに共通して言えますが、どの盤面も欲張りすぎると«拮抗勝負»、«超融合»等がモロに刺さるため、手札誘発や伏せの質でバランスを取りながらディスアドバンテージを最低限に抑えるようにしましょう。

小技

«灰流うらら»のケア

同一チェーン上で「蟲惑魔」と通常罠が発動した場合、«セラの蟲惑魔»の2つの効果を任意にチェーンを組んで発動できます。

これを利用することで、特殊召喚効果に対する«灰流うらら»をケア可能です。

例えば、

・セットした«ホールティアの蟲惑魔»を対処に«ランカの蟲惑魔»を発動し、それにチェーンしてその«ホールティアの蟲惑魔»を発動する

・«ホールティアの蟲惑魔»にチェーンして«キノの蟲惑魔»を発動する(逆でも可)

等があります。

また、特殊召喚時の効果でチェーンを組んで«灰流うらら»を避けるプレイもあり、

・«ホールティアの蟲惑魔»の墓地効果による«ティオの蟲惑魔»の蘇生にチェーンして«狡猾な落とし穴»を発動し、処理後に«セラの蟲惑魔»チェーン1、«ティオの蟲惑魔»チェーン2で効果を発動する

等ができます。

この際、«トリオンの蟲惑魔»は強制効果であるためチェーン隠しできないことに注意。

«フレシアの蟲惑魔»による耐久

«フレシアの蟲惑魔»は、罠耐性は素材がないと適用されませんが、他の「蟲惑魔」への対象および破壊耐性は、素材がなくても適用されます。

また、«フレシアの蟲惑魔»は自身に破壊耐性がなく、またコピーした『落とし穴』はモンスター効果扱いで処理されるため、«狡猾な落とし穴»をコピーして自身を対象とした場合、破壊されます。

これを利用し、«拮抗勝負»で除外される前に自身を破壊しておき、その後の相手による破壊や次のターンの戦闘時に«ホールティアの蟲惑魔»で蘇生し、耐久できます。

先攻でこのカードを出しておくと、«セラの蟲惑魔»への無効系や対象を取る妨害をこのカードに吸わせることができるため、出しておく価値は大いにあります。

また、相手の高耐性モンスターに対して、このカードの横に«シトリスの蟲惑魔»などを出し、戦闘耐性を付けて攻撃することで«天霆號アーゼウス»に繋ぐことも可能。

«狡猾な落とし穴»の空打ち

効果を受けない自分の「蟲惑魔」に対して«狡猾な落とし穴»を発動することで、«セラの蟲惑魔»を起動して盤面を伸ばしにいくことができます。

«ホールティアの蟲惑魔»をセットできていなくてもキルを狙えるパターンがあるため、頭には入れておきましょう。

展開しつつ«ディメンション・アトラクター»の発動

初動:«トリオンの蟲惑魔»+『落とし穴』

«トリオンの蟲惑魔»で«ホールティアの蟲惑魔»をサーチし、«セラの蟲惑魔»をリンク召喚

«ホールティアの蟲惑魔»を発動してデッキから«ティオの蟲惑魔»を特殊召喚し、『落とし穴』をセット、«セラの蟲惑魔»で«狡猾な落とし穴»をセット

2体で«クラリアの蟲惑魔»をリンク召喚し、エンド時に墓地からいずれかの「蟲惑魔」を蘇生

相手ターンに«ホールティアの蟲惑魔»を除外して残る「蟲惑魔」を蘇生し、墓地が空なため«ディメンション・アトラクター»を発動

展開しながら相手ターンに墓地を空け、«ディメンション・アトラクター»を発動するパターン。

«狡猾な落とし穴»が除外されるためもういちまいがあれば2連打ができるほか、そもそも«クラリアの蟲惑魔»でリソース確保しつつ盤面を並べることができます。

サイド後から«ディメンション・アトラクター»を投入した場合は、先打ち以外にも打ち方があることを覚えておきましょう。

«ディメンション・アトラクター»を先打ちする場合は、基本の«セラの蟲惑魔»+«狡猾な落とし穴»の盤面を目指せば問題ありません。

«増殖するG»のキャンセル

「蟲惑魔」の召喚に«増殖するG»を発動されなかった場合、先に«セラの蟲惑魔»を立ててから«簡易融合»を発動することで、«増殖するG»のチェックができます。

これにチェーンして発動された場合、さらにチェーンして«キノの蟲惑魔»を発動することで、あちらの制約により«沼地のドロゴン»が特殊召喚できず、相手のドロー枚数を0に抑えながら«セラの蟲惑魔»+«狡猾な落とし穴»の盤面を作ることができます。

«キノの蟲惑魔»を既に持っている場合の展開では一考の余地あり。

終わりに

カード解説も含めたため長くなってしまいましたが、【蟲惑魔】に関するプレイについては詳しく解説したつもりです。

もしこれ以上に知りたいことなどあれば、お気軽に筆者Twitterアカウントまでお尋ねください。

https://twitter.com/mecawota_twi

環境トップに匹敵するようなハイパワーはないものの、ゲームプランを立てながら穴に糸を通して勝利を導くプレイはまさに「遊戯王」をしているとも言え、かなり使っていて楽しいデッキです。

カード自体もストラクチャーデッキ3つに汎用カードと«狡猾な落とし穴»を足すだけでほぼ揃うため、組みやすいのも魅力のひとつ。

また、迫る東京ドームイベントにて特別仕様のストラクチャーデッキが発売されることも発表されており、高レアで揃えたい人にもおすすめできます。

ぜひ皆さんも「蟲惑魔」の世界に足を踏み入れてみてください。

ありがとうございました。

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?