「官民連携」というばあいの「民間」とは何か。企業経営者か、アクセンチュアなどのコンサルティング業者か

Yahoo!ニュース(九州朝日放送)

企業の状況や課題などについて意見交換したのは、日本アイ・ビー・エムや、GMOインターネットグループなど、2018年以降に北九州市に進出したIT企業10社です。

参加した企業からは「北九州市はテクニカル・サイエンスの人材のポテンシャルがある」といった評価とともに、「企業のアピールできる場を増やしてほしい」など要望が寄せられました。

IT企業と市長とが意見交換をした際の話題が、企業の状況や課題だったということであるが、市長のいう「官民連携」とは、そういうことだけなのだろうか。

IT企業だけが意見交換の場に呼ばれたとしたら、いわゆる「自治体DX」とかいう方向での意見交換はなかったのだろうか。

自治体においてデジタル・トランスフォーメーションがおこなわれるとしたら、IT企業にとっての「稼げる街」が実現するかもしれない。

テクニカル・サイエンスとは何か?

「テクニカル・サイエンス」とは何だろうか? よく使われる言葉ではないようだが、以下のような解説があった。人工物が研究対象であるということから始まる6つの規定がなされている。こういう意味で使われたのだろうか。

They (1) have human-made rather than natural objects as their (ultimate) study objects, (2) include the practice of engineering design, (3) define their study objects in functional terms, (4) evaluate these study objects with category-specified value statements, (5) employ less far-reaching idealizations than the natural sciences, and (6) do not need an exact mathematical solution when a sufficiently close approximation is available.

ニュースを聴取した人のほとんどが、テクニカル・サイエンスという言葉の意味を正確に把握することはできなかったであろう。

もう一つの、「企業のアピールできる場を増やしてほしい」とはどういう趣旨か?

IT企業とタイアップしたイベントなどを北九州市が開催するようにという要請なのだろうか。

NHK北九州のニュース

民間メンバーは2人程度を想定し、準備組織で人選を急ぐ方針で、関連費用として2人分の3か月の報酬あわせて500万円を盛り込んだ予算案を開会中の市議会に提案することにしています。

少なくとも、500万円以上はどこかから捻出しなければならないだろう。

「民間メンバー」として誰が選ばれるのか注目したい。誰が選ばれるのかで「民間」の意味が明確になる。

どのような業種の人が選ばれるのかで、今後どのようなビジネスが有利に展開できるようになるかを予想できるかもしれない。

500万円が「民間」2人を3か月働かせるための報酬だということなので、1人に1月当たり約83万円を支払うわけであるから、かなりの高報酬である。

例の古巣のコンサルティング会社などの関係者を使うということはないのだろうか。

自治体経営と企業経営の違いがきちんと認識されているのだろうか?

企業経営では、短期的にも長期的にも収益に結びつかない支出を徹底的にカットするということは意味のあることだと思うが、地方自治体のばあいには適用できない論理だろう。

多くのことはコンサルティング会社に相談することではなく、市民や市会議員に諮るべきことなのではないだろうか。

民主主義の場合には、利害調整のプロセスを技術的な問題として扱うわけにはいかない。(「スマート・シティ」の欠陥は、その技術決定論にあるといわれている。)

財政収入を増やすために色々な料金を値上げするというのも妥当なことかどうかはわからない。民間企業であれば、商品を高く売ることができれば万々歳であろうが。

「官民連携」というが、自治体と民間企業とは性格の異なる組織であり、「財政再建」を民間の営利企業と同じ発想で取り組むというのだとしたら非常識だと思う。

子育て支援

武内市長は、行財政改革によって新たな財源を生み出し、子育て支援策を拡充することなどを公約に掲げています。

「学校給食の品質向上(約3.1億円)」が、なぜ「少子化対策」なのかわからない。

もちろん、給食のメニューがより魅力的なものになることに反対するわけではないが、常識的に考えると、そうすることで北九州市内の出生率が上昇するとは思えない。誇大広告である。

「多産支援」というのは「生めよ育てよ国の為」ということだろうか?

「子育て支援」を「少子化対策」に含めることについては、異論はない。しかし、「多産支援」という表現は、政策用語としてどうなのかなと思う。

「生めよ育てよ国の為」ということだろうか。

厚生労働省のサイトを見ると、「多胎児支援」という概念はあるようだ。

「多産支援」という言葉を以下のようにGoogleで検索してみると1件も出てこないので、非常にユニークな政策目標なのだろう。

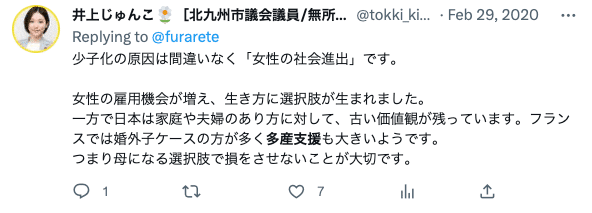

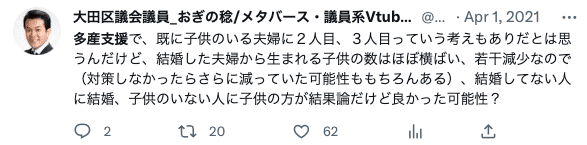

Twitterで検索してみると興味深い意見がいくつか出てくる。「多産支援」については色々な観点があるようだ。

学校給食は、その「品質向上」か、それとも「負担軽減」か?

保育料と学校給食のことは、落選した津森洋介候補も取りあげていたが、多産支援とか、少子化対策としては扱われていない。

武内和久候補は「学校給食の品質向上」であるのに対して、津森洋介候補は、「学校給食の負担軽減」であった。

選挙の結果によって、「品質向上」を方針とするのか、「負担軽減」を方針とするのかについて市民の最終判断があったということにはならないだろう。

武内候補と津森候補のどちらが先に「学校給食」のことを公約で取りあげたのだろうか。

[参考資料]

ビジネス界などの方々から反響の大きかった【私が民間企業「経営」の世界で学んだこと】の第3弾を。マッキンゼーやアクセンチュアでの経験を通じて。

(途中省略)

北九州市の財政収支は危機的な状況にあります。

切り口は様々ですが、日経新聞分析で全国815都市中814位。他方で市会議員報酬は全国第3位(東洋経済)、公務員の報酬水準(ラスパイレス指数)は全国平均超え(102)。市長報酬1割カットは当然として、議員報酬見直しの協力要請、古いしがらみ脱却をすることが必要です。”身を切る改革”から。そのほか、長年の団体補助金などの見直しも必要でしょう。

このためには、市長直属の「官民財政再建チーム」を結成し、この危機の打開が将来の成長・発展の礎となるような、財政再建に取り組みたいと思います。

ChatGPTの批評は以下の通り。

この文章は、北九州市の財政状況についての問題意識と、市政改革に向けた提言を述べたものです。文中の主張や意見については、評価が分かれるところです。ただし、事実として日経新聞の分析によれば、北九州市の財政収支は全国815都市中814位であり、市会議員報酬は全国第3位であることは確かな情報です。

また、北九州市の財政再建に向けて「官民財政再建チーム」を結成する提言については、実現性や具体性などについての検証が必要です。また、私的な経験やマッキンゼーやアクセンチュアでの経験に基づいた知見を示唆している点については、評価が分かれるところです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?