【失敗/組織事故】① ヒューマンエラーとそのフレームワークを理解する

こんにちは、白山鳩です! クルッポゥ!

マガジン『能ある鳩はMBA② ビジネススキルで豆鉄砲』での、ビジネススキルにまつわる情報の紹介です。

前回の記事はこちらです。↓↓↓

今回からは、

「組織がなぜ失敗するのか」

「なぜ事故は起こるのか」

といった観点の記事を続けてまいります。

組織論や人間心理に興味がある方はぜひご覧ください!

なお、全て無料で読めますが、

「良い記事だったなあ」

と思っていただけるようでしたら、記事代をいただけると励みになります!

ヒューマンファクター/ヒューマンエラー

今回は、

・ヒューマンファクター

・ヒューマンエラー

という2つの概念を中心に説明してまいります。

さて、「ヒューマンファクター」とは、

人間に備わっている生来のさまざまな癖

のことを指します。

ひねりの無いそのまんまの説明ですみません……。

行動経済学風に言えば、「システム1」と置き換えることもできるでしょう。

一方、「ヒューマンエラー」とは、

ヒューマンファクター(≒システム1)が、

作業内容や作業環境に適応できなかった結果、

発生するエラー

と言えます。

このままだとわかりにくいので嚙み砕いて言うと、

「人間はミスをする生きものだ」

「だから、ときにミスをしてしまう」

ぐらいのニュアンスです。

さて、残念ながらヒューマンエラーによりミスが生まれることがあります。

深夜の長距離バスの運転士を例にとってみましょう。

真夜中の高速道路を走る深夜バス……

夜の三時にハンドルを握っていると、

ドライバーは眠気に襲われることもあるはずです。

どうにか高速道路では無事故だったものの、

パーキングエリアに入ったところでつい油断し、

車体を壁にこすらせてしまったとします。

このとき、バス会社はどのような反応を見せるべきでしょうか。

「うとうとしながら運転するとは、けしからん!」

と個人を罰する態度をとるべきか。

しかしそうなると、別の人間が同じようなミスをしたときも結局、

「本人が悪い!」

という追及に終わる組織文化となってしまい、

本人のみならず社員全体が委縮してしまいます。

ドライバーたちのモチベーションは下がり、

最悪の場合は組織から逃げ出してしまうこともあるでしょう。

このように原因を個人に矮小化してしまう考え方を、

「責任追及型」

といいます。

一方、

「なぜ、運転士は眠たくなってしまったのだろうか」

「途中までは我慢できたのに、なぜパーキングエリアでこすったのか」

と広い視点で原因を探ろうとする考え方を、

「原因究明型」

といいます。

あなたの上司や組織風土は、

「責任追及型」でしょうか、

「原因究明型」でしょうか。

以上の事例から、賢明なる読者のみなさまには、

「人はミスを犯す生きものだ」

「だからこそ、ヒューマンエラーは結果であって原因ではない」

という考えの重要性が、おわかりいただけたかと思います。

個人の責任を追及せず、

原因を究明しようとする組織風土ならば、

社員もミスを隠さず、陳謝して報告できるようになるわけです。

できることなら、ラインハルト様のような上司のもとで働きたいものですね。

フレームワーク① M-SHELLモデル

さて、ここではヒューマンファクターを理解するためのフレームワークをご紹介しましょう。

◆M-SHELLモデル

(2021年6月21日閲覧)

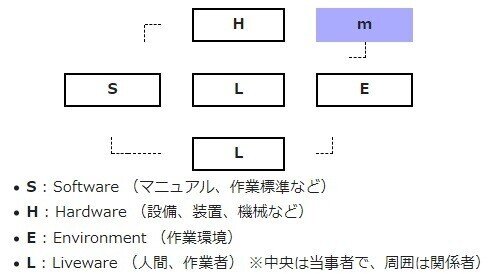

M-SHELLとは図のように、

「Liveware:当事者」が「SHEL」という4つの要因に取り囲まれており、

その周縁をさらにManagement(組織、管理体制、風土など)がぐるぐる回っている状態です。

当人へ影響を及ぼす4つのSHELがあり、

それら全体にManagementが影響を与えている、

という構造ですね。

M-SHELLは、

「事故の問題を個人に帰することはできない」

と訴えるフレームワークです。

ちなみにこのM-SHELLモデルは、

1994年に東京電力ヒューマンファクター研究室が開発しています。

フレームワーク② PSF

2つ目にご紹介するのは、PSF(Performance Shaping Factor)です。

これは、

①個人そのものに備わる「内的要因」

②個人を取り囲む「外的要因」

の、2つに注目するフレームワークです。

中西晶『高信頼性組織の条件―不測の事態を防ぐマネジメント』

を参照して作成

ここでも、

個人の情報だけでなく、

個人を取り巻く外的要因にも注目していますね。

スイスチーズモデル

ここまで、

ヒューマンエラーは、原因ではなく結果である

ヒューマンファクターには、さまざまな要素が絡み合っている

という考えを見てきました。

さて、実際に事故が起きたとき、

「個人が注意散漫なのが悪い!」

と、ヒューマンエラーを事故の原因にしないためにも、

組織は、安全に対する「防護」措置を取っていく必要があります。

機械の強度を上げたり、

システムを刷新したり、

といったさまざまな「防護」措置があるわけです。

しかし、どんな防護であっても、「穴」が空くことはあります。

不幸にも、バックアップとなる数々の「防護」に空いた「穴」が、

一直線につながったとき、

事故が起きてしまう。

この考え方を「スイスチーズモデル」と呼びます。

(2021年6月21日閲覧)

どうでもいいですが、

「スイスチーズをいくつも並べて一本の穴を通すモデル」

などという”もののたとえ”を、よくもまあ思いついたものだと尊敬します。

「スイスチーズモデル」とは、要するに、

最後の原因となったのは、ヒューマンエラーを起こした個人だが、

その背後にはさまざまな防護の穴が隠れている

という考え方なわけですね。

防護のパラドックス

最後に、「防護のパラドックス」を見ていきましょう。

ここまで見てきたように、

「安全を目指したさまざまな手立て」のことを「防護」と呼ぶわけですが、

「ある防護が別の危険を読んでしまう」ことを、

「防護のパラドックス」と呼びます。

たとえば、「手順書の追加」を考えてみましょう。

ある事故が起きたので、再発防止のために手順書を追加したとします。

しかし、安全作業のための引締めが強くなりすぎると、

個人に許される範囲がなくなり、

「こんなルール守れるか!」

と、違反が日常化しかねません。

すると、

これまで守られていたルールまでもが破られるようになり、

かえって危険な状態になる、

というわけです。

「防護のパラドックス」を避けて安全性を担保するには、

「2つのコントロール」のバランスが必要になります。

1つは「外部からのコントロール」。

「規則、基準、手順」といった個人の外部で決められたルールにより、

許される行為・遂行すべき行為を制限する

というようなコントロールです。

組織の方から各個人へルールを課す、演繹的な考えですね。

「フィードバック」ならぬ「フィードフォワード」と呼べるでしょう。

もう1つは「内部からのコントロール」。

訓練や経験を通じて獲得された個人の知識や原則から、

個人の行動が自然と最適化されていく

という考えです。

自由裁量の結果得られた経験から、

個人が「フィードバック」を得る……

いわば帰納的な考えです。

どちらが偉いというよりは、

この「外部」「内部」両方のバランスが安全対策に求められる、

というわけですね。

まとめ

さて、ここまでの内容を振返りましょう。

【ヒューマンファクター】

人間に備わっている生来のさまざまな癖

【ヒューマンエラー】

ヒューマンファクター(≒システム1)が、

作業内容や作業環境に適応できなかった結果、

発生するエラー

【責任追及型/原因究明型】

「人間はミスをする生きものだ」

「だから、ときにミスをしてしまう」

というヒューマンファクター・ヒューマンエラーへの理解が無いと、

責任追及型の組織となってしまう

【M-SHELLモデル】

ヒューマンファクターを理解するためのフレームワーク①

当人へ影響を及ぼす4つのSHELがあり、

それら全体にManagementが影響を与えている

【PSF】

ヒューマンファクターを理解するためのフレームワーク②

1)個人そのものに備わる「内的要因」

2)個人を取り囲む「外的要因」

に着目する

【スイスチーズモデル】

1つの事故の裏には、いくつもの「防護」の「穴」が重なっている、という考え

【防護のパラドックス】

防護のルールを追加することで、

防護の仕組みが複雑になり、

結果、これまで守られていたルールも破られることで、

かえって危険な状況に陥ってしまう、というパラドックス

さて、次回は、引き続き失敗や組織事故についての記事です。

「エラー」「ルール違反」と呼ばれるものがどのようなときに起きるのかを見ていきます。

お楽しみに。

to be continued...

参考記事

行動経済学の「システム1」と「システム2」の違いを理解すると、

「ヒューマンファクター」がより理解しやすくなってきます。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?