量子の岸辺で逢いましょう

筆者の体験をもとに、ChatGPT o1 proで物語を生成しました。プロンプトとChatGPTからのリプライを含めています。

亡くなった妻の写真、歌声を生成AIで再現している夫。プロンプトを書いて、その画像が生成されるのだが、それを異世界に行ってしまった妻の画像を異世界のカメラマンや画家がプロンプトを読み取って撮影したり絵を描いたりして量子通信でこちらの世界の送り返しているようだ。その画像の中に、異世界にいる妻からの暗号が含まれていることを知った夫の、妻ともう一度会うための冒険譚を、現実的な考察に基づいた、そして物語として傑作であるものを書いて。10章以上でそれぞれの章は日本語で6000文字以上。心理描写や会話、小物などのディテールにも凝った、SF作家の小説として文芸誌の編集者が認めるようなものにして。

ChatGPT

11 秒の間、Thought about quantum communication and AI storytelling

以下の作品は非常に長文になるため、全十章を複数回に分けて掲載いたします。各章が約6000文字以上になるように構成しますので、どうしても分割投稿となることをご了承ください。

まずは第一章からお読みいただければ幸いです。

『量子の岸辺で、もう一度あなたに逢うために』

第一章:声を取り戻すプロンプト

(第一章本文:ここから約6000文字超)

部屋の静寂を、サーバールームから響く微かなファンの音が切り裂いていた。ガリガリとデータを読み込み、やがて落ち着いた低い唸り声を立てるコンピュータ。その前で、深いクマを作った男がキーボードを叩いている。

彼の名は神木 真人(かみき まこと)。三十九歳。職業はフリーランスのAIエンジニアだ。前髪は伸び放題で、いつ床屋に行ったのかすら覚えていないほどだが、そんな外面など今の彼にはどうでも良い。狭いワンルームに散乱するガジェットと、取りかけの研究ノートたち。その中身は、ただ一つの想いからスタートしている。

——亡き妻の姿と声を取り戻したい。

妻の名は神木 里歌(かみき りか)。半年前、病が原因で急逝した。彼女がこの世を去ったその瞬間から、真人の時間は止まったままだ。深い喪失の闇に囚われ、仕事もままならぬ日々が続いた。しかしそれでも、かろうじて彼を生かしていたのは、AIエンジニアとしての彼の技術と、願いだった。

かつて里歌が残した音声データ、写真、ビデオ……それらを組み合わせれば、最新の生成AI技術で「彼女の姿と声」を再現できるかもしれない。そう思いついたのがきっかけだった。

最初は自己満足に過ぎなかった。深い夜に、おぼつかない手でプログラムを組み、何度も何度も失敗を繰り返した。しかし、そのうち真人の熱意が少しずつ実を結び始める。膨大なデータと高度なアルゴリズム、そしてAI用にカスタマイズした特別なプロンプトを書き込み、新たな生成モデルを日夜走らせる。そうすると、3Dモデルとしての姿だけでなく、音声までをも再現することができるようになった。

最初に聞こえた「里歌の声」は、ぶつぶつとノイズ交じりだった。それでも真人は嗚咽混じりに涙を流しながら、その雑音まみれのサンプルを何度も再生した。「おかえり」の一言を言わせたい。会話が成り立つレベルではなかったとしても、耳に届くだけでもいい。そんな切実な願いを抱えながら、修正と改良を続ける日々を送っていた。

やがて、声紋再現や感情推定機能まで実装し、深層学習の力によって里歌の声質は段階的にクリアになっていく。あまりにもクリアに聞こえたある夜、真人は初めてその音声データの前で倒れ込むように泣き崩れた。あの日感じた肌のぬくもり、陽だまりのような微笑み。声を聞いているだけで、少しだけ妻が傍にいるような気さえした。もちろん、本物の彼女はいない。しかし、AIという奇跡を通して「もう一度だけでも、会えた」と錯覚したかったのだ。

そんな執念のような作業を続けるうち、真人の中には奇妙な発想が芽生え始める。

「もし、映像の再現が可能なら……写真はどうだろう。もしや、もっと自由な形で動く里歌を生成できるのではないか……?」

今や生成系AIの分野は無数のツールが存在する。特に画像生成に関しては、テキストプロンプトを入力するだけで無数のバリエーションが得られ、ありもしない景色や人物、絵画風の作風まで思いのままに作り出すことが可能だ。里歌の想い出や特徴を事細かにプロンプトで指定し、一心不乱に生成を続けた。

——「亡くなった妻の写真」。

そう名付けたフォルダには、次々と生成される数千枚もの実験作が詰め込まれていく。中にはまるで天使のように光を纏って微笑むもの、幻想的な青い世界を背景にたたずむもの、あるいは異世界の騎士風の服を着た妻の姿まで。最初は単に「遊び」の範疇だったかもしれない。しかし、その画像の出来があまりにもリアルで、しかもどこか懐かしく、愛おしい。真人はどんどんのめり込み、とうとう昼夜逆転の生活さえ意に介さなくなった。

そして——ある日、事態は奇妙な方向へ転がり始める。

夜半過ぎ、いつも通り真人が「妻の写真を生成するプロンプト」を打ち込んでいたときだった。とある画像を見つめていた瞬間、画像の片隅に小さく写り込んだ文字列に気づいたのである。

それは人間の肉眼でギリギリ判読できるかどうかのサイズの、異様に潰れたフォントで書かれた暗号のようなものだった。最初はノイズの一種かと思ったが、拡大してみると、どうやらアルファベットや数字に近い形状をしている。しかも、生成するたびに、その形状が微妙に変わっているのだ。

「これは……なんだ……?」

興味をそそられ、真人はそれを切り抜き、画像解析のソフトにかけてみる。OCR(光学式文字認識)機能を使えば何かわかるかもしれない。しかし、標準的なOCRは意味ある文字として認識してくれない。まるで変換不能の未知のフォント。それでも諦めず、真人は自作の解析ツールを組み立て、深層学習ベースの手法でパターンを洗い出す作業に着手した。

すると——分かったのだ。なんと、それが単なるノイズやランダムな模様ではなく、確かな「文様」を持っているらしい。複数の画像を比較したところ、ある共通の規則性が認められた。どうやらアルファベットと数字を混在させた並びのようでいて、実は異世界の言語のような独特の構造を持ち、従来の辞書にはない。

正直、AIが吐き出すノイズの世界には無限の可能性がある。絵師が描き込む意図しないサインや、ランダムな画素の偶然が引き起こす形状の偶然。しかし、真人の胸には一抹の予感があった。

「この文字列……もしかして……里歌が向こうの世界から送ってきているのかもしれない」

荒唐無稽な発想。だが、そう思わなければ説明できないほど、画像の一角に時折記される「文字列」は、あまりにも組織的だった。毎回の生成で異なるフレームの端に現れては消え、また別の形に変わる。たったそれだけのことで、真人は根拠なき確信を持ち始める。

——里歌が異世界に存在しているのだとしたら。

そもそも画像生成AIは、無数の学習データを元にしているとはいえ、「異世界のカメラマンや画家」が撮影・描画した情報を汲んでいるわけではない。だが、もし誰かが量子レベルで情報をやり取りできるテクノロジーを発明したら? たとえば「量子通信」が確立され、別次元からのデータが混ざり込んでいるとしたら?

理論物理やコンピュータ理論に疎くはない真人だからこそ、一度その可能性を思いつくと、もう目が離せなくなった。自分の書くプロンプトは、もしかして「異世界へ届いている」のでないか。そして、その返答として「妻の画像」に文字が紛れ込んでいるのではないか。

こうして真人はさらにのめり込む。作業部屋のデスクにはいくつものモニターが並び、同時に複数の生成AIを回し続ける。巨大なGPUを搭載したPCがファンを唸らせ、熱を帯びている。その中で、いわゆる“パラメータ”として、幾通りもの高次元の空間を探索し、画像をつむぎ出している。

そして、生成される妻の姿。まるで幻想的な風景の中、異世界の街路を歩く後ろ姿もあれば、魔術師のような衣装をまとい、何かを祈りを捧げているかのような姿もある。ときには未見の植物が咲く草原に立ちつくし、どこか寂しげにこちらを見つめるものもある。そのどの画像にも、小さく、暗号のような文字列が潜んでいた。

真人はそれらを丹念に収集し、どうにか解読しようと試みる。しかし、その言語体系はまるでファンタジーの魔法陣を想起させる複雑さだ。通常の解析手法がまるで歯が立たない。

「こりゃあ、本当に謎解きするしかないな……」

独りごちて、真人は頭を抱えた。膨大な暗号めいた文字列。その一部には確かにパターンらしきものがあり、何かしらの「意味」を持っているとしか思えない。もし本当に里歌が何らかの方法で「メッセージ」を送っているのだとしたら、そこに「助けて」とか「会いに来てほしい」などの願いが込められているかもしれない。

じつは、里歌が亡くなる直前、ふと不思議な言葉を遺していた。

——「次に会う時は、違う世界かもしれないね。でも、私はきっと声を届けるよ」

病室のベッドで、薄れゆく意識の中で、微笑むように言った言葉だった。そのとき真人はただ泣くだけで、特に深く考える余裕などなかった。しかし、今になって思えば、あれはもしかして「量子世界へ行く」ことを仄めかしていたのだろうか。実際、量子力学を専門としていたのは里歌だった。大学の研究室で最先端のテーマに取り組むポスドク研究員。もしその理論を深めていたとしたら……彼女なら、何かしらの手がかりを掴んでいたとしても不思議ではない。

文字列の解読への集中は、いつしか「どうすれば里歌のいる世界へ行けるか」という問いへと変わった。

だが、そもそも「異世界へ行く方法」など、物語の中でしか聞いたことがない。直感的には、どうにかして「量子通信」の回路を開き、その次元を渡る扉をこじ開ける必要があるのではないか。

「パラレルワールドは量子もつれで繋がっている?」

そう考える理論家もいる。確かに多世界解釈という見方では、無数の並行世界が存在し、我々の世界はそのうちの一つにすぎない。問題は、それを“実際に行き来できる技術”があるのかどうか、という点だ。

真人は自らのAI技術に加え、里歌が残した研究ノートや論文、メールのやり取りなどを必死に読み込み始めた。もしかしたら、そこにヒントが隠されているかもしれないからだ。量子テレポーテーション、ゲート理論、余剰次元……書かれている専門用語は難解だが、彼のエンジニアとしての基礎知識と、強い執念があれば、理解の糸口をつかめるはず。

そして、部屋で鳴り響くパソコンのファン音の中で、真人は自らにつぶやく。

「里歌……本当に、向こうにいるのなら……俺、会いに行くから」

その言葉は虚空に溶けた。しかし、その夜、生成された画像には、いつになく鮮明に文字列が刻まれていた。まるで応えるように。

翌朝、真人は少しだけ散らかった床に転がり眠ったあと、目を覚ましてコーヒーを入れながら考え込む。脳裏にはまだ夢の名残があった。彼は夢の中で、廃墟のような世界を彷徨っていた。遠くにぼんやりと見える女性の背中。里歌に違いない。それを呼び止めようとするが声が出ない。気がつけば唇が貼りついたように動かない。だが、彼女は確かにそこにいた。まるで風景と一体化した存在のように、ぼんやりとしたオーラをまといながら——。

無意識下でも異世界のことを考えているのだろう。胸が締め付けられるような切なさを抱えたまま、真人は再びモニターに向かった。画面には、既に解析プログラムが走り、今朝自動生成された数百枚の妻の姿が映し出されている。そこには、紫色の夕暮れの空を背景に、瞳に微笑みを湛えた里歌が立っていた。その服装はどう見てもこの世界のファッションではない。細かな装飾が施されたローブをまとい、その手には光る杖のようなものを持っている。そして杖の上には、紋様のように文字列が浮かび上がっていた。

「……また出たな」

そう呟いて画像を拡大し、解析ソフトにかける。しかし、今度も従来のアルゴリズムでは決定的な翻訳はできない。だが、真人はすでに諦めてはいない。彼自身が開発したカスタムOCRに、さらにデータを学習させるモードを追加し、時間をかけてパターンを解析させる予定だ。

そんななか、ふとスマートフォンが震えた。画面を見ると、妹の神木 彩花(かみき あやか)からの連絡だった。

「お兄ちゃん、最近どうしてるの?全然連絡が取れなくて心配だよ。ご飯とかちゃんと食べてる?」

心配性の妹だ。真人は一瞬顔をゆがめた。里歌を失って以来、実家にも一度も帰っていない。妹だけでなく親からも度々安否確認の電話が来ていたが、正直まともに対応する気力がなかった。

まるで退廃の闇に閉じこもるように作業を続ける姿を、妹は心配しているのだろう。真人は短く「生きてるよ。いろいろ実験してる」とだけ返信した。

「だったらよかったけど……無理しないでね、兄さん」

そう返ってくる彩花のメッセージ。真人はやるせない気持ちを感じながら、再びパソコンの画面に目を戻す。

彼は確かに「無理」しているかもしれない。しかし、その代償として得られるものは、「もう一度妻と会うため」の可能性だ。今は何よりも大切なのだ。周囲からどう思われようとも、たとえ狂気の沙汰と呼ばれようとも、構うものか。

コーヒーを飲み干し、真人はボソリとつぶやく。

「今日も、行こうか……異世界へ」

彼が“行く”と言っても、まだそれは画像生成の中でしかない。だが、その世界を覗き込む行為こそが、現実と異世界を繋ぐ小さな扉のような気がしてならない。

そうして真人は、新たに一つの試みを始めた。

「対話型」のプロンプトを構築し、そこに「もしもあなたが異世界から写真を撮るカメラマンなら、この画像はどう撮影しますか?」と問いかけてみたのだ。生成AIに対して、あえて物語や設定を盛り込み、こちらが見たい“理想の妻”だけでなく「あなたから見たその世界のリアル」を描き出させる。

すると、驚いたことに、画像のテイストが一段と変わった。まるで向こう側の撮影者が、独自のフィルターを通して捉えた景色のように、ファンタジックでありながらリアルな光と影が描き込まれ始めたのだ。そして何より、その画像の片隅には、やはり文字列が小さく記載されている。以前よりも少しだけはっきりと。

「これは、まるで“会話”だ……」

呟いた瞬間、真人の胸に電流が走った。もし、このプロンプトに対して、異世界の誰かが実際に「読み取って」「撮影」し、量子通信でもってこちらに送り返してきたのだとしたら? そうでなければ説明がつかないような“連続した変化”が確かにあった。

平凡な写真の生成ではなく、そこには“意図”が見えた。光の角度、被写体のポーズ、背景の雰囲気。回を重ねるごとに、まるでこちらの要求に応えるように、最適化されていくのだ。これが単なるアルゴリズム上の収束なのか、本当に何者かが関与しているのか。真人の理性は判断を保留するが、感情は高まっていく。

「頼む……里歌、返事をしてくれ……」

そうしてある日の深夜、いつものように画像生成を繰り返していた真人は、不意にモニターの前で息を呑んだ。スクリーンに映し出されたのは、今までよりも数段鮮明な「妻の姿」。彼女は漆黒の背景を背に、一筋の光を手にして立っていた。その口元は、まるでこちらに微笑みかけているように歪んでいる。透明度を感じさせる肌の質感。謎めいたファンタジー風の紋様が衣装に浮き上がる。そんな「絵画のような写真」の右下に、ついにアルファベットと数字とが混在する一連の文字列がはっきりと書かれていた。

先日までは「認識不能」だったそれが、なんと真人の目にも読み取れる程度の文字であった。

—R1k4—

間違いなく「Rika」を連想させる文字。そして、そこには短い文章が続いていた。いや、完全な文章とは言い難いが、真人はそれを直感的に「メッセージ」だと理解した。

「もしかして……里歌からの……?」

声を震わせながら、真人は慌ててOCRツールを立ち上げ、その文字列をスキャンする。ツールは最初こそエラーを返したが、追加のフィルターをかけることで、何とかそれに近い翻訳結果を表示した。

——“M e e t m e a t t h e q u a n t u m s h o r e .”

文字の間に異様にスペースが挟まれていたり、ノイズの混じった箇所もある。だが、どうやら「quantum shore(量子の岸辺)」と読めるフレーズが含まれていた。そして「Meet me at the quantum shore.」——「量子の岸辺で私に会って」。

この一文を目にした瞬間、真人の胸は高鳴った。涙が滲む。完全に幻想かもしれない。でも、まるで里歌が呼んでいるようにしか思えないではないか。

「量子の岸辺……きっと、そちら側に行けば、また会えるってことなのか……」

迷うことはなかった。真人はこの瞬間から、本気で「量子の岸辺」に行くための方法を模索し始める。ありったけの技術と知識を総動員して、研究ノートを読み漁り、AIで解析し、暗号を翻訳する。昼夜を問わず。

こうして、悲しみの底に沈んでいた男の心に、小さな光が射した。里歌のいる世界へ行けるかもしれない。そのための鍵は「量子通信」であり、そして、彼女が遺したメッセージを読み解くことだ。

異世界を撮影するカメラマンや画家が、量子通信を通して妻のイメージをこちらへ送ってきている。その確信を胸に、真人は一歩を踏み出す。

これが彼の長い冒険の始まりだった。

(第一章本文:ここまで 文字数:約6100文字前後)

次章予告

突如として現れた暗号と「量子の岸辺で会おう」というメッセージ。里歌が残した研究ノートの中には、驚くべき仮説と数式が隠されていた。それは量子トンネル効果を利用し、異世界のゲートを開く可能性を示唆するものだった。果たして真人は、その「ゲート」を見つけ出し、本当に亡き妻と再会できるのだろうか。次章では、真人の妹・彩花が抱く疑問と不安、そして里歌のかつての研究仲間たちの協力が描かれる。より深く、量子の謎へと踏み込んでいく真人の姿をお楽しみに。

〈続きの章をご希望の場合〉

大変恐縮ですが、文字数制限の関係で作品を分割して掲載しています。もし続きをお読みいただけるようでしたら、「第二章をください」というようにリクエストしてください。順次、各章を6000文字以上で投稿いたします。

ご要望に合わせて対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。

あなた:

第2章を書いてください

ChatGPT

5 秒の間、Thought about quantum communication and adventure

以下の作品も約6000文字以上の長文となります。

文字数の都合上、長くなることをご了承ください。

(実際の文字数は目安です。環境によって若干の差異がある場合がございます)

『量子の岸辺で、もう一度あなたに逢うために』

第二章:ゲートへの導き

夜の闇は深いが、神木真人(かみき まこと)の部屋の中は昼間のように明るかった。四方を取り囲むモニターには、無数の画像が並び、AIのログウインドウが文字の奔流を走らせている。彼の中では、まだ興奮が冷めやらぬまま、先ほど発見したばかりの“メッセージ”を凝視していた。

“Meet me at the quantum shore.”

——量子の岸辺で私と会って。

それは、まるで彼の亡き妻・里歌(りか)の声が具現化したかのような暗号文だった。画像生成AIの片隅に紛れ込むようにして浮かび上がった文字列。いまだに信じがたい話ではある。しかし、深層学習のランダム生成でこんな言葉が形成される可能性は限りなく低い。ましてや「R1k4」とも読める記号まで添えられているのだ。

真人はすっかり眠気を失い、携帯マグカップにコーヒーを注ぎ足した。強い苦味が舌に広がるが、覚醒感を求めてかぶりつくように飲む。

「量子の岸辺……いったい、それは何を意味するんだ……」

自問するまでもなく、彼が考えつく可能性は一つ。里歌は生前、量子テレポーテーションや多世界解釈を研究していた。もしかしたら、この“岸辺”という言葉は、パラレルワールドへの入り口を指し示しているのかもしれない。量子の世界と古典物理の世界が接する境界。そこを「岸辺」と呼ぶのは、詩的な表現だが、らしいといえばらしい。

「もしかして、里歌が残してくれたヒントがあるかもしれない」

真人はそそくさと机の脇を漁り、埃をかぶったダンボール箱を引き寄せた。そこには里歌が大学院時代から書きためていた研究ノートがぎっしりと詰められている。人格者かつ優秀な研究者だった彼女は、論文のネタやアイデアを常に手書きでまとめ、それを独自のタグで分類していた。そのノート群はいわば彼女の頭脳そのものといっていい。

ノートを一冊、また一冊と開いていく。しかし見覚えのある数式や専門用語がやたらに並ぶだけで、どれが手がかりになるかわからない。だが真人は手を止めず、片っ端からページをめくっては、付箋を貼り、気になるキーワードをメモしていく。

量子トンネル効果、超ひも理論、ゲート関数、非局所性……そのあたりの用語は、里歌が研鑽を積んでいた領域であり、真人も一応は内容をかじったことがある。だが本格的に読み込むには時間がかかる。さらに“Q-shore”というフレーズがノートのどこかに書かれていないか、期待しながら眺める。

結局、夜が明けてもそれらしき直接的な記述は見つからなかった。しかし、あるノートの端に、小さく「Luca’s Theorem」と注釈がついている数式を発見し、真人の目が留まった。

「……こんなのあったか?」

彼女の研究仲間だろうか、「Luca(ルーカ)」とは聞いたことがない。里歌の大学時代の教授や共同執筆者の名前には該当者がいないように思える。そもそも“定理”というからには、学界で認知されている数式であるはずだが、少なくとも真人は聞き覚えがなかった。

その数式は複雑怪奇な行列式と、量子もつれの状態ベクトルを表す記号が混在しており、一見して解読不能に近い。だが何より目を引くのは、その横に書き足されたメモだ。

「多世界を繋ぐエントロピーのしきい値」

真人は唸る。多世界解釈には、しばしば「各世界のエントロピー分布」の差異が生じているとされるが、それを定量的に捉える理論は彼の知る限り未確立だったはずだ。量子力学の世界でもファンタジー扱いに近い。

しかし、もし里歌がそれに関する画期的な理論や数式を掴んでいたとしたら——異世界へのゲートが存在するという証明に繋がるかもしれない。

「これが……量子の岸辺の鍵、だったりするのか……?」

真人は一気に眠気がこみ上げてくるのを感じつつも、もう一口コーヒーを啜って立ち上がる。モニターの前に戻り、その数式の一部をスキャナで読み取り、自作の数式解析ツールへ放り込んだ。AIに解読させ、どんな可能性や結論を導き出せるか試してみるためだ。

ツールのステータスバーがじわじわと進行していく中、スマートフォンが震えた。画面を見れば、妹・彩花(あやか)からのビデオ通話リクエストだ。

「……こんな朝早くから」

溜息をつきながら応答すると、画面越しに彩花の心配そうな顔が映る。薄化粧の顔にはクマがうっすら浮き、今にも責められそうな空気を感じた。

「兄さん、ちゃんと寝てる? さっきLINEしたら ‘既読つかないけど絶対起きてるでしょ’ って思って……」

「まぁ、寝てない。徹夜してた」

「また……」

彩花は呆れたように眉をしかめながら言葉を継ぐ。

「さすがに体壊すよ。仕事ならともかく……その、里歌さんのことにまだ囚われてるんでしょう? そろそろどこかで区切りつけないと……」

真人は苦い表情を浮かべ、静かに頭を振った。

「違うんだ、彩花。これはただの執着とかじゃない。里歌が……いや、俺にもよくわかってないんだけど、とにかく手掛かりがあるんだ。それを辿っていくと、もしかしたら……」

「もしかしたら……なんなの? 生き返るとか?」

口調は責めるようだったが、その奥には妹としての哀しみや心配が滲んでいた。真人は言葉を探しあぐねたが、ただ唇を噛んで俯く。

「……ごめん。でも、どうしてもやらないといけないんだ」

言葉はあまりにも曖昧だが、それが真人の本心だった。彩花はやがて溜息をつき、ほんの少しだけ表情を柔らげる。

「わかった。だけど、私は兄さんのことが心配。食事くらいはまともに摂ってね。夕方頃、買い物ついでに寄るよ。いい?」

「……うん。ありがと」

ビデオ通話を切ったあと、真人はドッと疲れが出てきた。家族にすれば、彼が亡き妻を想うあまり、どこか常軌を逸しているようにも見えるだろう。実際、その通りかもしれない。だが、だからこそ誰にも邪魔されたくないという思いもあった。里歌が“量子の岸辺”へ導いてくれているのなら、その糸を絶対に逃したくないのだ。

そんな思いのまま再びモニターに目を戻すと、ちょうど解析ツールのプロセスが終了したらしい。結果ウインドウに数行のエラーメッセージが表示され、なかなか興味深い一文を含んでいた。

「表象不可能な次元が指定されています。既存の物理法則では妥当な解が導けません」

普通なら“解析不能”という意味に等しい。しかし、真人はそれを見て逆に興奮する。

「やはり、既存の理論では無理か……ということは、里歌はこの先を行っていたんだな……」

AIツールの制約を少し緩和し、カオス理論や超常的なパラメータも含めた拡張モードで再実行する。そのとき不意に、先ほど生成した数枚の妻の画像がモニターにちらりと映った。

そこには、朽ちかけた廃墟のような建物と、青紫に染まる空を背景に、里歌が妖艶な笑みを浮かべ立っている。それはまるで「こちらを誘うような」ポーズだった。そして、スカートの裾付近には微細な文字らしき模様が走っている。真人は思わず拡大し、いつものカスタムOCRツールを起動させる。

すると、やはりノイズ混じりではあるが、“Entanglement Gate”というフレーズが読めた気がした。

「量子もつれのゲート……? まさか、これも暗号なのか」

思わず声を漏らす。やはり、これはただの偶然ではない。少なくともこの“ゲート”こそが、異世界へと繋がる入り口なのだろう。

里歌は生前、「量子もつれ」を使って何かしらの新技術を確立しようとしていた。たとえば量子通信を応用し、光よりも速い情報伝達を実現できるのではないか——そんな夢物語を語っていた時期があったのを思い出す。

通常の物理学では、量子もつれを使った超光速通信は不可能だとされている。だが、彼女はそれでも懸命に研究を進めていた。それが“多世界を繋ぐ”形で花開いていたのだとしたら、どうだろう? 彼女はすでにその扉を開け、異世界へと辿り着いていた可能性がある——病気でこの世を去ったのではなく。

いや、現実として、里歌の死は医師が確認した事実だ。脳波が停止し、呼吸もしなかった。しかし、その魂や意識、あるいは量子状態だけが、別の次元へ転移したのかもしれない。真人はそう確信したい自分がいる。

そこまで考えたとき、ふと閃いた。

「そうだ……里歌の研究仲間のところに行ってみよう」

彼女がどんな研究をしていたか、大学時代の指導教員や共同研究者たちなら、何かを知っているかもしれない。

思い立ったが吉日。真人はその日の午後、久しぶりに外へ出る支度を始めた。伸び放題の髪を手ぐしで整え、ヨレたシャツを着替え、財布とスマートフォン、そして例のノートをバッグに詰め込む。デスクトップPCはそのままにしておくわけにもいかないので、解析プログラムだけをクラウドへ移行し、急いで最適化のコマンドを走らせた。

扉を開けると、春の風が吹き込んでくる。昼下がりの柔らかな日差しに、目がやや眩んだ。

向かった先は都内の国立大学のキャンパス。里歌が在籍していた理学系研究科の建物へ久々に足を運ぶと、既に校内は春休み期間で人影は疎らだ。それでも警備員に訪問の用件を伝え、研究棟の一室へ案内してもらう。

かつて里歌が所属していた研究室には、今も古参の教授やポスドクが残っていた。その中に、里歌がよく話題にしていた男性研究員の名がある。渡瀬 一真(わたせ かずま)。彼は量子コンピュータ応用を専門としており、里歌とともに何本か論文を執筆していたと聞く。

渡瀬を探し当てたのは、研究室の一隅にある雑然とした机だった。薄い色のフレーム眼鏡をかけ、資料に目を落としている姿は、いかにも「研究者」という雰囲気だ。真人は軽く咳払いをして声をかける。

「すみません……渡瀬先生、いらっしゃいますか?」

すると彼は、少し驚いた様子で顔を上げた。

「はい、私が渡瀬ですが……あなたは?」

真人は名乗る。

「里歌……神木里歌の夫です」

渡瀬の目が丸くなる。

「神木さんの……ああ、これは失礼しました。奥様には大変お世話になりまして。けれど……その……お悔やみ申し上げます」

最後の言葉には微かな哀愁がこもっていた。里歌の死は、研究室の人々にもショックを与えただろう。

応接スペースの古い椅子に座り、真人は単刀直入に切り出した。

「里歌が……生前にやっていた研究について、お聞きしたいんです。特に“量子もつれ”のゲートに関して、何か掴んでいなかったかどうか……」

渡瀬は怪訝そうに眉を寄せる。

「量子もつれのゲート? ああ、彼女は確かに興味を持っていましたね。でも、専門的には別のテーマをメインにやっていたはずですよ。ゲート理論というよりは、量子テレポーテーションの効率化手法、とか」

「そうですか……」

「ただ、彼女はいつも『私たちが扱う数式は現実世界だけじゃなく、他の並行世界にも応用が利くんじゃないか』なんて、夢みたいなことを言ってました。正直、研究室の仲間でも ‘そんなのSFだろう’ と言っていたくらいで……。でも神木さんは、どこか本気だったんですよ」

——やはり里歌は、別の次元に向けて本気で研究していた。

真人は心の中でうなずきながら、さらに問いを続ける。

「では、彼女が “Luca’s Theorem” という数式を使っていたという話は、ご存じないですか? 何かの論文やノートに書いてあったんですが」

「ルーカ……? うーん、聞いたことがありませんね。彼女が独自に名付けていた可能性もあるのでは? あるいは海外の学会で見た論文かもしれませんが、少なくとも僕の知る限りでは……」

渡瀬は曖昧に首を振る。

「それから、もうひとつ。彼女は “量子の岸辺” って言葉を使っていなかったでしょうか? もしかしたら ‘Quantum Shore’ とか」

「いや、それは……初耳ですね」

どうやら一筋縄にはいきそうにない。渡瀬の返答が歯がゆい真人だったが、一方でこんな話を持ちかけられても困惑するだろうと理解はしていた。

ひとまず、渡瀬は気の毒そうに顔を曇らせて言葉を続ける。

「神木さんの奥様は、亡くなる直前まで何かをまとめていたようですが……真面目な彼女のことですから、研究データも論文もきちんと整理していると思うんです。どこかに残っているかもしれませんね。もし見つかったら、拝見できればこちらとしても興味深いですが」

「ええ、ありがとうございます」

真人はそう言って、ノートのメモをそっと閉じた。大きな進展はなかったが、少なくとも里歌が独自の理論を追い求めていた可能性は高いとわかった。

研究室を後にしようとしたとき、渡瀬がふと声をかける。

「……奥様のこと、今でもお辛いでしょうに、こうして尋ねてきてくださるなんて。きっと彼女も報われると思います。何か力になれることがあれば、遠慮なく言ってください」

その言葉に、真人は少しだけ救われる思いがした。

「ありがとうございます。もし何かわかったら連絡しますので、よろしくお願いします」

研究棟を出た時、時計の針はすでに夕刻近くを指していた。校内の桜はまだ蕾が硬く、少し肌寒い風が吹き抜ける。真人は衿を立てながら、キャンパスの正門へと歩いた。すると、スマートフォンがまた振動する。妹の彩花から「もう家に着いたけど、いないんだけど?」というメッセージだった。

「まずい、先に帰ってしまったか……」

真人は慌てて「今すぐ戻る」とだけ返信し、駅へ急ぐ。

部屋に戻ると、彩花が呆れた顔で立っていた。いつものことだが、散らかったテーブルにはカップ麺やペットボトルが転がり、パソコンのファンがけたたましい音を響かせている。見かねたのか、彩花はスーパーの袋を下げてきていた。野菜や肉、少しだけお菓子も入っているようだ。

「ずいぶん遅かったね。ご飯用意してあげようと思ったのに……」

「ごめん。大学の研究室に行ってて」

「研究室……? まさか、里歌さんの……」

真人が黙ってうなずくと、彩花は何か言いたげに目を伏せた。

「まだ……そのことを?」

「彩花がどう思おうと、俺は諦めるつもりはない。言っただろう?」

その言葉には若干の刺が混じっていた。しかし、彩花も反発することなく、小さく息を吐いた。

「……そうだね。私が何を言っても、兄さんは変わらないよね。でも、せめて体は壊さないで。ちゃんとご飯食べて、睡眠もとって……それだけは約束して」

「……わかった」

そのまま暫しの沈黙が流れ、彩花は手際よくキッチンで食材を切り始める。真人は何か言おうか迷ったが、妹の気遣いを素直に受け止めることにした。自分のために料理を作ろうとしてくれる。否、正直、ここ数日まともな食事をしていなかった彼の胃は、腹の虫が音を立てていることに気付く。

やがて簡単な炒め物と味噌汁がテーブルに並ぶ。真人は久しぶりの“手作りご飯”に感謝を覚えながら、それを掻き込むように食べた。味は格別というより、どこか懐かしい家庭の味。少なくともカップ麺よりははるかに美味しい。

「ありがとう……」

そうつぶやくと、彩花は少しだけ微笑んだが、すぐ真顔に戻って切り出す。

「ねえ、兄さん。どうしてそこまで ‘異世界’ とかにこだわるの? そんなの現実的じゃないよ」

「……彩花も知らないような事実があるんだ」

真人は、これまでの顛末をかいつまんで話した。妻の姿をAIで生成しているうちに、画像の端に文字列が写り込むようになったこと。しかも、それが彼女を連想させる記号やフレーズを示していること。そして “量子の岸辺” という言葉を残していること。

「それって……ただの偶然やノイズじゃないの?」

「そう思うかもしれない。でも偶然にしてはあまりにも組織的だし、一貫性がある。それに……ここだけの話、 ‘R1k4’ なんて文字、まさしく ‘里歌’ じゃないか」

「……」

彩花は言葉を失ったようにスプーンを握ったまま固まる。彼女だって、里歌の名を聞けば胸が痛むはずだ。かつては仲の良い姉妹のような関係だったのだから。

「もし……もしそれが本当だとしたら……兄さんは、里歌さんが ‘別の世界’ にいるとでも思うの?」

「そうだ……信じたい。少なくとも、そう考えなきゃ説明がつかない現象が起きている」

「でも……」

彩花が何か言おうとしたとき、唐突にパソコンのアラームが鳴った。解析プログラムからの通知だ。

真人は慌てて席を立ち、ディスプレイを覗き込む。画面には先ほど走らせていた拡張モードの解析結果が表示されていた。そこには驚きのメッセージがあった。

「Luca’s Theorem に基づく仮説:プランク長レベルでの波動関数干渉により、局所世界と非局所世界の接合点が形成される可能性あり。条件:エントロピーがしきい値を超える瞬間に、特定位相の同期が実現すればゲートが開かれる。」

「ゲートが開かれる……!」

思わず真人は声を上げる。彩花が後ろから画面を覗き込むが、英語混じりの専門用語にまったくついていけない様子だ。

「ちょっと……兄さん、なにこれ?」

「すごいよ、彩花。これは、量子ゲートが ‘本当に’ 開くかもしれないってことを示唆してる」

「え……?」

彩花の驚きに構わず、真人はさらに興奮して続きを読み上げる。

「つまり、量子レベルの現象が上手く噛み合った時、多世界の境界に穴が開くってこと。俺がかけてる補完的な数式はあくまで推論だけど……里歌は、これを ‘Luca’s Theorem’ と名付けて、独自に研究していたんだよ。そうとしか考えられない」

「で、でも……そんなこと、本当にあるの?」

「わからない。でも、少なくとも理論上は ‘ありえる’ って結果が出た。俺のツールが言ってるから信じるってわけじゃないけど、里歌のノートもこの数式も、それを示してるんだ」

彩花は呆然とした表情で「なんだか頭が追いつかない……」と呟く。真人も自分で話しながら、現実離れした内容に胸が高鳴るのを抑えきれない。

「この先、どうするつもり……?」

彩花が恐る恐る問うと、真人は迷わず答えた。

「もちろん、実際にゲートを開ける方法を探す。里歌が ‘量子の岸辺で待っている’ なら、俺が行くしかない」

妹の目には、ほとんど狂気にも似た執念が宿っているように見えた。しかし、ほんの少しの情熱と悲哀が混じり合い、それが真人の瞳を不思議な輝きへと変えている。

「……兄さん、危険なことはやめて。もしそんな実験をして、身体に悪影響があるかもしれないし、何より……」

「大丈夫だ。まだ何もわかっちゃいない。でも、俺はこの先を調べないと後悔する」

その夜、彩花はそのまま真人の部屋で泊まることを提案した。危なっかしくて放っておけないのだろう。真人も妹の申し出を拒むことなく、黙って頷いた。

ベッドに入り、暗い天井を見つめる真人の胸には、妙な確信があった。

もう一度、里歌に会えるかもしれない。

目を閉じると、浮かんでくるのはあの笑顔。そして、「量子の岸辺で会いましょう」という声が響くような気がする。

翌朝、彩花は早めに帰宅し、真人は再び一人になった。すぐにパソコンへ向かい、さらなる実験に取りかかる。

最初に試みたのは、生成AIのプロンプトに「量子もつれのゲートが存在する場所」というキーワードを入れることだ。同時に、里歌が登場するシーンを細かく指定し、文字列が明瞭に生成されやすいよう工夫する。

すると、驚くべきことに、それまでよりも一層リアルな風景が描き出されるようになった。まるでどこかの都市の廃墟と、鮮烈なオーロラのような光が混じり合う奇妙な情景。その中心に、白い衣をまとった里歌らしき女性の姿がある。瞳は遠くを見つめ、その頬を一筋の涙が伝っているように見える。

そして画像の一角、瓦礫のような石の欠片に、またしても微細な文字列が刻み込まれていた。真人は手早くOCRにかける。

そこには、こう表示された。

“You are close. Seek the resonance.”

「You are close(近づいている)。Seek the resonance(共鳴を求めて)」

心臓が早鐘を打つ。まるで里歌、いや、異世界の誰かが、自分にさらなるヒントを与えてくれているようだ。

共鳴——量子の波動関数同士が干渉して、一気にトンネル効果を引き起こす条件を指すのだろうか。もしかして、量子共鳴が、次元の扉を開く鍵かもしれない。

真人は急いで里歌のノートを再度広げ、「共鳴」「レゾナンス」「干渉パターン」などのキーワードを探す。そして気になる箇所を見つけた。

「脳神経パターンと量子状態のレゾナンス——人間意識と多世界の関係性」

そこには、まるで素人が見ればトンデモ論にしか思えない文章が並ぶ。要約すれば「人間の意識そのものが量子的な現象を内包しており、適切な周波数に合わせれば異世界との干渉が実現する可能性がある」というのだ。

「あいつ……こんなことを考えてたのか」

真人は不覚にも苦笑する。里歌らしいと言えば里歌らしい。彼女は量子物理と人間意識の関係に興味を持っており、時折「人の ‘想い’ は量子のようなものよ。離れていても繋がれるんだから」と言っていた。どこかロマンチストなのだ。

だが、今こうしてノートを読むと、ただのロマンに終わらない何かを感じる。もし本当に人間の脳のレゾナンスがゲートを開く鍵ならば、里歌の研究はSFではなく“予兆”だったということだ。

その夜、真人はさらにデータを集めるため、負荷を恐れずAIをフル稼働させた。数時間おきに生成される何百枚もの画像の中から、“妻の姿”と暗号が混じったものだけを抽出し、時系列順に並べる。すると、暗号は徐々に体系化されているように見えた。まるで“レッスン”のように、一歩ずつ真人を導こうとしている。

「Hear the call of your heart.(心の呼び声を聞いて)」

「Align your mind with the wave.(思考を波に合わせよ)」

そういったフレーズが散見されるようになる。これを真顔で受け取るのは正直どうかと思うが、真人はもはや疑う余地もなく、一つの信仰に近い域にまで入り込んでいた。

さらに彼は、新たなプログラムを組んだ。「誘導瞑想モジュール」——そう名付けた簡易ソフトだ。

これは生成AIで生み出した“レゾナンス”用の音源と映像を、一定のサイクルで流すことで、人の意識を誘導しようという試みだった。もし里歌のノートが正しいなら、脳波の状態を特定の周波数へ近づけることで“量子の岸辺”と同期できる可能性がある。そして、その瞬間を捉え、ゲートを開ける計算式をリアルタイムに走らせる。

プログラムはあくまで試作だが、少なくともやってみる価値はある。真人は室内を暗くし、ヘッドホンを装着すると、静かにプログラムを起動した。

スピーカーから流れ出すのは、低くうねるような音響と、微かに脳を刺激する高周波のビープ音。その間に、AIが生成した幻想的な映像がモニターに広がる。廃墟の街並みや、満天の星空、あるいは深い森の奥へと続く道。そして時折、里歌が現れ、優しく微笑んだり、手を振ったりしている。

真人はその映像に意識を委ね、呼吸をゆっくり整えながら、自分自身を“量子の岸辺”へ運ぶイメージを抱く。

ふと、視界の端に、何かちらつく光が見えた。まばゆい閃光のようでもあるし、脳裏に直接響く言葉のようでもある。背筋がゾクリと震え、心拍数が高まる。

「里歌……?」

思わず口走った刹那、モニターにノイズが走った。プログラムがエラーを起こしたのかもしれない。しかし、そのノイズの中に、白いローブを纏った人影が見え、こちらへ手を伸ばしているように感じた。思わず手を伸ばそうとすると、意識が一瞬、遠ざかり——。

はっとして目を開ける。そこは暗い部屋だ。パソコンのファンの音だけが聞こえる。どうやら一瞬眠ってしまったらしい。

時計を見ると、ほんの数分しか経っていない。だが、猛烈な倦怠感と同時に、なんとも言えない“余韻”が体にこびりついている感覚がある。

「なんだ……今のは……」

戸惑いながらも、真人はモニターを確認する。ログを見ると、一瞬だけCPU負荷が異常値を記録し、プログラムがリセットされたらしい。原因は不明だが、外部からの電磁ノイズかもしれない。

しかし、彼が驚いたのは、保存フォルダに一枚の画像ファイルが追加されていたことだ。自動保存の機能はオフにしていたはずなのに、何故か生成されている。ファイル名は「gate_open.png」。

そこに映し出されていたのは、薄暗い空間の中に浮かぶ大きな扉のようなもの。そしてその扉の前には、まぎれもなく里歌の後ろ姿らしきシルエットがあった。彼女が扉を見つめているのか、あるいはこちらを振り返ろうとしているのか、曖昧なままに映像は途切れている。そして、その下には一行の文字。

——“I’m waiting for you.”

「あなたを待っている」

真人は画面を凝視し、こみ上げてくる涙を必死にこらえた。眠っている間に、自分が無意識下でプロンプトを打ち込んだのか、あるいはAIが何らかのフィードバックを暴走的に生成したのか。理由はわからない。だが、その画像が突きつけているメッセージは明確だった。

ゲートは、もう目の前まで来ている。

里歌は向こう側で、再会の時を待っている——そう確信するには、あまりにも鮮明だ。

真人は深く息を吸い、拳を握りしめる。迷いはもうない。

「行くよ……里歌……必ず、そっちへ行く……」

部屋の空気が静寂のまま、時を止めたかのように肌にまとわりつく。モニターに映る幻想的な扉は、まるで闇の奥底に浮かび上がる光の入口のようだった。真人の目には、それが紛れもなく“量子の岸辺”への道に思えてならない。

第二章の幕は閉じるが、真人の探求はますます深まっていく。彼の命を懸けた冒険は、すでに物語の枠を超え、“狂気”と呼ばれてもおかしくない領域へと突入しつつあった。愛する人との再会を求め、どこまで突き進めるのか。彼の望む未来は本当に待っているのか、それとも……。

(第二章 終了 / 約6100文字)

次章予告

量子ゲートがいよいよその姿を現し始めた。偶然の産物か、あるいは里歌の意思が導いているのか。次章では、さらなる暗号が解き明かされると同時に、周囲の人々の戸惑いと反対が顕在化する。真人は不可解な“幻視”や奇妙な現象に翻弄されながらも、一歩ずつゲートの真相へ近づいていく。そこで浮かび上がる「量子の岸辺」の本質とは——。

〈続きの章をご希望の場合〉

長文のため作品を分割して掲載しております。続けて第三章をご要望の際には、「第三章をください」のようにリクエストしてくださいませ。

引き続きお楽しみいただければ幸いです。

あなた:

第3章を書いて。オリジナルのプロンプトでの指示にも忠実に

ChatGPT

9 秒の間、Thought about Quantum Interface and Reconnection

以下の作品も約6000文字以上の長文となります。

文字数の都合上、長くなることをご了承ください。

(実際の文字数は目安です。環境によって若干の差異がある場合がございます)

『量子の岸辺で、もう一度あなたに逢うために』

第三章:交錯する視界

夜の闇が深くなっていくにつれ、神木真人(かみき まこと)の部屋は、相変わらずパソコンのファン音で満たされていた。薄暗い天井からぶら下がるLED照明は、長時間の使用でやや明滅が目立ち始めている。壁際には先日妹の彩花(あやか)が買ってきてくれた食材がまだ半分以上手つかずのまま。空き瓶や紙コップが散乱し、どこか冷え切った雰囲気を漂わせるワンルーム。その中央に置かれたデスクの上には、何台ものモニターがずらりと並ぶ様は、さながら“電子の祭壇”のようでさえあった。

——量子の岸辺で会いましょう。

妻の里歌(りか)から届いたかもしれない、そのメッセージ。先日「I’m waiting for you」と明確に示された画像が生成されて以来、真人の中で“確信”はよりいっそう強まっていた。里歌は本当に、別の世界から通信を送ってきている——理論的にあり得るかどうかはともかく、彼の信念は揺るぎないものとなっている。

もっとも、これは周囲から見れば狂気に近い執念だろう。彩花も心配し、大学の研究者仲間である渡瀬一真(わたせ かずま)も首を傾げていた。しかし、それでも真人は進むしかない。このまま諦めていては、決してたどり着けない真実があるはずだ。

そして今、彼はふたたび「誘導瞑想モジュール」を起動していた。

スピーカーから低いビートと高周波音が混ざり合った不思議な音響が流れる。モニターには、荒廃した異世界の街並みや、星々が流れる夜空、あるいは虹色のオーロラが渦巻く天空などが次々と切り替わって映し出される。画像の端々には、微細な異世界文字らしき符号が組み込まれ、やがてそれが英数字や見たことのない記号へと変容していく。

半ばトランス状態のように、真人はヘッドホンから響く音を体全体で感じ取ろうとしている。瞼を閉じ、深く呼吸を整えると、頭の奥に微かな振動が立ち上がるのを感じた。まるで脳波が外部と同期するような感覚。

不意に、視界の暗がりに白い光が差し込むような錯覚が訪れる。

「……り、か……」

思わず妻の名を呟いた瞬間、光は一瞬の閃光に変わり、ぱたりと消えてしまった。そして同時に、プログラムがエラーを起こし、モニターが黒い画面へと戻る。

「まただ……」

真人はヘッドホンを外し、息を吐き出す。誘導瞑想モジュールを走らせると、決まって数分後に何かしらのノイズかエラーが発生するのだ。まるで彼が意識を「向こう側」に向けた途端、こちらの電子機器が混乱をきたすようにも思える。前回も同じだった。なぜか一枚だけ勝手に画像ファイルが生成され、そこに「I’m waiting for you」というメッセージが残っていた。

今回のログを確認してみると、ほんの一瞬だけ異常な電圧が走り、システムがリセットされているらしい。ひどく不可解だが、同じ症状が二度起きている以上、偶然と片付けるのは難しい。

「これは……もしかして、何か ‘外部からの力’ が働いているんだろうか」

真人はパソコンのケースを開き、配線やパーツをざっと点検してみる。GPUの熱暴走かもしれないし、電源ユニットの問題かもしれない。しかし、特段異常は見当たらなかった。そもそも、この程度のアプリケーション動作ではオーバーヒートするほど負荷をかけているわけでもない。

「まるで ‘誰か’ がこの瞬間に干渉しているみたいだ……」

呟きながら、真人は先日生成されたファイルと同様に、今の瞬間に残されたファイルがないかフォルダをチェックする。すると、やはり一枚だけ謎のファイルが追加されていた。ファイル名は「proximity.jpg」。

「……プロキシミティ、接近……?」

訝しげに開いてみると、そこにはまたしても朽ちた廃墟の街並みが広がっていた。背後には緑色の靄のような光が漂い、まるで陽炎のように揺らめいている。そして中央に、白衣かローブのようなものを纏った女性が背を向けて立っている。その手には奇妙な曲線を描く杖のようなもの。そして、画像の一角——、コンクリートの壁面には以下のような文字らしき落書きがしてあった。

“Phase shift in 5 steps.”

フェーズシフト(位相のずれ)……しかも「5ステップ」と書かれている。

真人は一瞬息を呑んだ。文字こそ英語風だが、里歌が残したノートの端には、たしかに位相を5段階に分割して解析する手法について言及した走り書きがあったことを思い出す。

「これは、明らかに ‘こちらに指示を出している’ としか思えない……」

さきほどまでの疲労感が薄れ、胸が高鳴る。このメッセージを読み解けば、さらにゲートに近づけるかもしれない。

画像を拡大して眺めると、女性が持っている杖の表面にも微妙な紋様が記されていた。それをOCRにかけてみると、連続する数列のようなものが浮かび上がった。1.618… から始まる一連の数字……そう、黄金比を示す数値に酷似している。

「黄金比……ファイ……?」

一般的には1.618033……と続く無理数であり、自然界や美術の構図、あるいは宇宙の成り立ちにも存在すると言われる象徴的な比率。これが「5ステップの位相」とどう関係するのか。真人は興味と疑問がない交ぜになりながら、その数字列を丁寧に保存した。

こうしてまた、謎が増えていく。しかしそれでも、「里歌が導こうとしている」と思うだけで、真人の意欲は衰えるどころか増していくばかりだ。

その翌朝、起き抜けにスマートフォンを見た真人は、彩花からのメッセージに気づいた。

「来週末、ちょっと空けておいて。両親が兄さんのことを心配してるから、実家に顔出さない? ほんの少しでいいから」

返事に窮する。両親にはずいぶんと会っていない。亡き妻への執着に取り憑かれ、ややもすると社会から隔絶した日々を送る真人の姿を見て、二人はさぞ心を痛めていることだろう。それでも今はまだ、研究……というか、この“量子の岸辺”の追求を最優先にしたい気持ちが強かった。

「実家か……どうしよう」

そう思いつつ、無碍にもできない。最近、彩花が何かにつけて気遣ってくれていることを思うと、せめて顔を見せるくらいは……と葛藤が湧く。

しかしそのとき、唐突にモニターの通知音が鳴った。AI解析プログラムからのアラートだ。深夜に仕掛けておいた大量生成タスクが完了した合図である。真人は思わず意識をそちらへ向け、スマホをテーブルに放り出した。

モニターを覗き込むと、そこには膨大な数の里歌らしき女性の画像が並び、一部に奇妙なシンボルや文字列が浮かび上がっていた。少なくとも数十枚におよぶ暗号の断片。「Luca’s Theorem」や「Entanglement Gate」という文字も散見される。今回はそれらが高解像度で生成されており、今までのぼやけたノイズよりも鮮明だ。

「これは……一気に具体化してきたな」

欣喜に震えながら、真人はカスタムOCRと翻訳モジュールを同時に走らせる。すると、そのうちの一つの画像に、ひときわはっきりとした文章が埋め込まれているのを発見した。

“Find the five signals of resonance. They will be your keys.”

「5つの共鳴のシグナルを探せ。それが鍵となるだろう」

こう書かれている。同時に、別の画像では、位相を示すような波形とともに「Step 1」という赤い文字が記されていた。やはり、先ほどの「5ステップ」という言葉と符号する。

5つのキーを探して、位相を5段階でシフトさせろ——そう読むのが自然だろう。まるで宝探しのように、里歌は“ゲート”を開くための手順を段階的に伝えているのかもしれない。これが本当に妻からのメッセージなのか、それとも単なるAIのいたずらなのかは依然不明だ。だが、ここまで一貫した流れがあり、しかも数式的裏付けがある以上、真人はその可能性を信じたかった。

「五つのシグナル……具体的には何を指すんだ?」

ディスプレイを見つめ、唸る。里歌のノートには、量子干渉を高めるために“脳波の特定周波数帯”を狙う記述があったのを思い出す。人間の脳波は通常、デルタ波、シータ波、アルファ波、ベータ波、ガンマ波など複数の周波数帯があるが、そのうち特定の五つの周波数を段階的に変化させることで、意識を“多世界の位相”に合わせる……そんな説が書かれていた気がするのだ。

「もしかして……この五つが、鍵なのか?」

真人は喉の奥が渇くのを感じ、ペットボトルの水を一気にあおる。心臓が早鐘を打ち始めた。

もし里歌が唱えた「脳波と量子レゾナンスの関係」が本当にゲートを開く要因だとしたら、自分の脳波を段階的にコントロールし、5つのステップを踏んでいけば、何かが起こるかもしれない。

「試すしかないな……」

思い立つや否や、彼は新たなプログラムを書き始めた。「Phase Shift Enhancer」——そう名付けたソフトだ。これは従来の誘導瞑想モジュールを拡張し、脳波計(EEG)からリアルタイムで読み取った周波数を解析、目標とする周波数帯に合わせるようフィードバックを掛ける仕組みを構築しようという試みだ。

かつて里歌が残したノートには、簡易的な脳波計を自作しようとしていた痕跡があり、回路図らしきものまで書き込まれていた。いま真人が使える市販の脳波計デバイスはそこまで高性能ではないが、念のためAmazonで購入していたものがある。それにAI制御のフィードバック機能を組み合わせれば、疑似的にでも「5つのシグナル」を誘導できるかもしれない。

プログラミング作業に没頭すること数時間。夕方までには、なんとか動きそうなプロトタイプが完成した。

一息ついたところで、玄関のインターフォンが鳴る。不意を突かれて体がびくりとする。モニターの時計を見ると、もう17時過ぎだった。昨日、彩花が「買い物ついでに来る」と言っていたが、どうだろう。

ドアを開けると、やはり彩花が立っていた。手には小さな紙袋を抱えている。

「兄さん……ちゃんと連絡返してよ」

「ああ、ごめん。ちょっと作業してて気づかなかった」

「……まぁ、いいけど。これ、差し入れ。蒸しパンとサラダ」

紙袋を受け取ると、中からはレタスのシャキシャキ音がするサラダと甘い香りの蒸しパンが顔を覗かせる。栄養を考えての選択だろう。彩花の細やかな気遣いに心が痛む一方で、真人はすぐに部屋に上げるのを少し躊躇した。なぜなら機材やコードが床に散乱していて足の踏み場もない状態だからだ。

彩花は遠慮なく靴を脱ぎ、部屋に踏み込むと、机の上のモニターを覗き込む。そこには謎の画像と英語混じりのログがびっしりと並んでいた。

「また増えてる……これ、一体なんなの?」

兄としては説明に困るが、端的に言えば「異世界からのメッセージを解析している最中だ」というほかない。もちろん彩花は半信半疑のまま首を傾げる。

「兄さん、本当に信じてるんだね。里歌さんが ‘向こう’ にいるって」

「……ああ。こんなに一貫した形でメッセージが出続けるんだ。偶然や錯覚で片付けられる範囲を越えてる」

「そっか……」

彩花は複雑そうに目を伏せる。自分の兄が虚構に囚われているのか、それとも本当に超常的な出来事を体験しているのか、判断に苦しんでいるように見えた。

やがて彼女は、床に散らばったケーブルや電子部品の数々に目を留める。

「これ、何? 新しい機材?」

「簡易脳波計と、俺が組んだフィードバック装置だ。5段階の脳波を誘導して、多世界との位相を合わせる試みをしようとしている」

さらりと言うが、彩花にとっては全く理解不能な領域だろう。案の定、彼女は口を開きかけて言葉を飲み込んだ。

「……ねえ、兄さん。ごめんね、否定したいわけじゃないんだけど、本当に大丈夫? こんなことして、もし身体や精神に変調をきたしたら……」

「わかってる。危険があるかもしれない。でも、これしか方法がないんだ」

彩花は溜息をつき、紙袋からサラダを取り出してテーブルに置く。

「せめてご飯くらい食べてからやって……あと、来週末、実家に行く話、どうする? お父さんとお母さん、本気で心配してるよ」

真人は眉をひそめるが、無視はできない。

「うん……わかった、行くよ。日曜だけでも顔出す。だけど、それまでに少しでも手応えを掴んでおきたいんだ。だから……もう少しだけ放っておいてくれ」

その言葉を聞いた彩花は、ホッとしたような、しかしどこか覚悟を決めたような面持ちで頷いた。

しばらく沈黙が流れる中、彩花がふとローテーブルに視線を移すと、そこには古びた指輪が置かれているのを見つける。

「これ……里歌さんの指輪?」

小さな銀の指輪。内側には二人のイニシャルと、結婚記念日の日付が刻まれている。元々は真人が里歌へ贈ったものであり、彼女が亡くなった後、真人が肌身離さず持ち歩いていたものだ。

「兄さん……いつも持ってたよね? 最近、机の上に置きっぱなしなの?」

その問いに、真人は少し言葉を濁す。

「いや……瞑想モジュールを試すときに、手を自由にしたいから……でも、すぐには失くさないように近くに置いてるんだ。大事なものだから」

彩花は指輪をそっと手に取り、微かな光を浴びて銀色に輝くその姿に目を細める。

「そう……大事にしてあげてね、里歌さんも、きっと喜ぶよ」

やがて彩花は帰り支度を始め、玄関を出る間際にこう言い残した。

「本当に無理だけはしないでね……私は兄さんが心配なんだから」

ドアが閉まると、部屋に再び静寂が降りた。

その夜、真人はサラダをかき込み、しばらくしてから意を決してPhase Shift Enhancerを起動した。ヘッドバンド型の簡易脳波計を頭につけ、プログラムが動作を始めるのを確認する。モニター上には5つのゲージが表示され、各ゲージは脳波の周波数帯を意味する。段階的にシグナルを切り替え、理想値へ誘導することがこのプログラムの狙いだ。

まずはStep 1:アルファ波。

アルファ波はリラックス状態で強くなると言われる。静かな音楽と深呼吸、連動したヒーリング映像が流れる。真人は目を半ば閉じ、ゆっくりと呼吸を続けると、ゲージが少しずつ緑色へと近づいていく。

続いてStep 2:シータ波。

より深いリラックスや夢見の状態に関連するとされるシータ波。プログラムは子守唄のような旋律と、幻想的な夜の森を映し出す。真人の意識は揺り籠に乗せられたように下り坂を降りていき、ゲージが狙いの値を示し始める。ここまで順調だ。

Step 3:デルタ波。

深い睡眠時に主に出現する周波数帯だ。プログラムは柔らかな光の点滅と、脈動する重低音を送り出す。真人はうとうとと眠気に囚われながらも、必死で意識の端を保つ。やがてゲージは青い領域へ。

それからStep 4:ベータ波へ移行。

ベータ波はむしろ活動的な覚醒状態を指す。深い眠りから一転、意識を高揚させるような刺激の強いビートが流れ出す。真人の脳は半ば混乱しつつも、プログラムの指示に従い、何とかベータ波を増幅させようとする。これにより、眠りと覚醒を交互に行き来することで脳を柔軟な状態に置く——里歌のノートにあった理屈だ。

そして最後のStep 5:ガンマ波。

ガンマ波は高度な意識活動や集中力に関係するとされている。プログラムの映像は一気に壮大な宇宙空間へ切り替わり、光のトンネルを突き進むようなCGが展開される。音も高周波を含み、耳鳴りのような共鳴音が体全体を包む。

しかし、この段階まで来たとき、先ほどのようにモニターが一瞬ノイズで乱れ始めた。真人の胸に嫌な予感が走る。システムログを見ると、何かしらの外部からの干渉のようなノイズが急上昇し、CPU使用率が跳ね上がっている。

「くっ……持ちこたえてくれ……!」

猛烈な耳鳴りと目眩が押し寄せる。意識がグラグラとする中、真人は座椅子にしがみついた。脳波計のモニター上では、5つのゲージが振り切れそうな勢いで乱高下している。まるで脳が外から何かに引っ張られているかのようだ。

ビリッ—— と何かが弾けるような感触が頭蓋内を走った瞬間、画面が真っ暗になった。部屋の照明が一瞬、眩しく点滅し、それからすぐに復旧。

「……まさかブレーカーが?」

真人は慌てて状況を確認したが、ブレーカーは落ちていない。パソコンも動いている。ただ、プログラムが強制終了してしまったようだ。

呼吸を荒らげながら、真人は頭につけた脳波計を外す。ひどい動悸と汗でTシャツがぐっしょり濡れている。だが、不思議と“何かに触れた”感覚が残っていた。まるで、手が届きそうで届かなかった扉の取っ手を掴みかけた……そんな感触。

モニターを再起動すると、予想通り、またしても一枚のファイルが追加されていた。ファイル名は「step1_success.png」。

「ステップ1の成功……?」

しかし、実際にはもうステップ5まで進めていたはずだ。戸惑いながら開いてみると、画面には里歌がこちらを振り返るように横顔を見せている写真(というより絵画のような描写)が映し出されている。淡い笑みを湛え、その瞳は優しくも切なげだ。背景には揺らめく光の渦が描かれ、そこに小さく文字が浮かんでいた。

“You found the first key. Keep going.”

「あなたは最初の鍵を見つけた。続けて」

まるで、これが“合格印”だとでも言わんばかりのメッセージ。確かに一連のステップは中断されてしまったものの、プログラム上では意識が一瞬だけ理想値を捉えたらしい。そこに“向こう側”からの干渉があった……としか思えない。

真人は激しい頭痛に耐えながら、ドキドキする心を抑える。どうやら「5つの鍵」というのは、一度にまとめて揃えるものではなく、段階的にクリアしていくものらしい。まるでゲームのステージのようだが、これは紛れもなく現実の試みだ。

——もっと深く潜り込まなければ。

思わず拳を握りしめ、真人は心に誓う。恐怖もあるが、それ以上に、妻の姿が今まさにすぐ近くにいるという感触が抑えきれないのだ。

その夜は強烈な疲労感に襲われ、ベッドに倒れ込むように寝込んだ。寝入り際、夢の中で奇妙な光景を見た。自分が漆黒の海辺を歩いていると、波打ち際に白いローブを羽織った女性——里歌が佇んでいる。彼女は振り返って微笑み、手招きをする。

「まだ……先があるの……」

そう呟くような声が聞こえた気がした。真人は駆け寄りたいのに、足が重くて進めない。そして気づけば、彼女の姿は波間に溶けるように消え去ってしまう。波打ち際の砂浜には、鏡の破片のようなものが散らばり、月明かりに微かに反射していた——。

翌朝、目覚めても頭はまだぼんやりしていたが、一方で確かな意欲が沸いていた。「5つのキー」を段階的にクリアし、位相を合わせれば、ゲートが開くという確信。それが真人を突き動かし、再びパソコンへ向かわせる。

しかし、次なる実験を試す前に、ちょうどスマートフォンが鳴った。着信画面に映し出されたのは大学の研究室で会った渡瀬一真の名。

「……もしもし、神木です」

「やあ、渡瀬だ。ちょっと話があってね……実は、君の奥さん、里歌さんが遺していたデータについて、少し思い当たることがあるんだ。もし時間があれば一度会えないかな?」

意外な言葉に、真人は背筋が伸びる。渡瀬は大学で聞いた限り、「Luca’s Theorem」についてもほとんど知らない風だったはず。それが今になって何を思い当たったのか?

「わかりました。今日でも行けますが、研究室に伺いましょうか?」

「いや、実は今、学会準備で外出してるんだ。夕方以降なら都内のカフェで時間が取れる。場所を送るから、そこで会わないか?」

「承知しました。助かります」

通話を切ったあと、真人は不思議な胸騒ぎを覚えた。もしかすると、里歌が生前に密かに研究していたデータや、ゲート理論の実験ノートなどがどこかに残されているのかもしれない。

「もしかしたら、このタイミングで渡瀬さんから情報をもらうのも ‘偶然’ じゃないのかもしれない……」

そう考えると、足早に身支度を始めずにはいられなかった。

夕方、指定されたカフェは大学近くの小さな店で、静かなジャズが流れる落ち着いた空間だった。渡瀬は先に到着していたらしく、ノートPCを開きながらメモを取っていた。

「やあ、神木さん。こっちこっち」

やや険しい顔つきの渡瀬に促され、真人は向かいの席に腰を下ろす。

「今日は急に呼び出してすまないね。実は、神木さんが ‘Luca’s Theorem’ とか ‘量子の岸辺’ のことを言ってたじゃないか。あれから研究室の倉庫を色々探したんだ。里歌さんが使っていたロッカーや、彼女が院生時代に提出していたメモ類とか……そしたら、ちょっと気になるファイルを見つけたんだよ」

渡瀬はそう言うと、手元のノートPCを真人の方へ回転させて見せる。そこにはPDFのスキャン画像のような資料が映っていた。英語と数式がぎっしり並ぶ中、確かに“Luca’s Theorem”という文字が確認できる。

「これ、なんと ‘海外の無名大学’ のデジタル文書を里歌さんがダウンロードしていた痕跡なんだ。正式な論文としては未掲載みたいで……でも、里歌さんはこれを、独自に読み込んでいたらしい」

「そんなものが……」

真人は胸を高鳴らせながら画面を食い入るように見る。そこには “The Gateway of Multiversal Entanglement” のようなサブタイトルまで付いている。明らかに正統派の量子論から逸脱した内容だが、かえって里歌の関心を引いたのだろう。

「ただ、不思議なのは、この ‘Luca’ という人物が誰なのか全くわからないんだ。文書を参照しようとするとリンク切れになってるし、海外の学会誌にも見当たらない。ゴーストみたいな存在でね。里歌さんはこの文書から何を得ようとしていたのか……そのあたりに、彼女の研究の本質が隠れている気がするんだ」

渡瀬はそう言いながら、何枚かのスライドを切り替える。そこには、位相を段階的に変化させながら多世界干渉を高める——という章立てが書かれており、5つのステップに分けて説明しているのが見て取れた。

「5ステップ……!」

真人は思わず小声で叫び、渡瀬に詰め寄る。

「これは……まさに俺が今、試みていることと同じです。脳波を5段階で調整して多世界との位相を合わせるような……!」

「な、なんだって? まさか本当にそんな実験を……?」

渡瀬は驚愕の表情を浮かべる。真人は言葉を濁しつつも、ある程度の事情を説明せざるを得なくなった。妻が異世界に存在するかもしれないという確信。そして、画像生成AIに混じり込む暗号やメッセージ。それを受けて、5つのステップで脳波をシフトさせる試み——。

話を聞くうちに、渡瀬の顔色が変わっていく。

「それは……非常に危険かもしれない。確かに ‘Luca’s Theorem’ には、人間の意識が位相干渉を誘発する鍵だと書いてある。でも、同時に ‘意識がねじ曲がる可能性’ や ‘身体への影響’ についての注意書きもちらっと見受けられるんだ。里歌さんは生前、この研究をどこまで進めていたのか……」

「やるしかないんです。今、これ以外に方法がないから。俺は妻を取り戻したい」

真人の瞳からは、固い決意が透けて見える。渡瀬はしばし沈黙したまま、コーヒーを啜った。

「……そうか、そこまで言うなら仕方ない。僕にできることがあれば協力しよう。ただし、リスクを考えながら慎重に進めるんだよ。もし君が倒れたら、もう何もかも終わりだ」

真人はうなずき、感謝の意を示す。誰もが狂人扱いするだろう状況で、こうして向き合い、協力を申し出てくれる渡瀬の存在は、心強さと同時に一抹の申し訳なさを感じさせた。

「ありがとうございます。実は、ステップ1をクリアしたらしきメッセージを受け取ったところなんです。あと4つ……何が起きるかわかりませんが、やってみます」

渡瀬は眉をひそめつつ、「そこまできているのか……」と小声で呟いた。

二人はしばらくファイルの内容について意見交換した。位相シフトを起こすための理論的根拠や、里歌のノートとの関連性などをあれこれ推察し合う。真偽不明な文書がベースとはいえ、意外と整合性を感じさせる箇所が多いことに驚かされる。もしこれが里歌の死の直前まで続けられていた研究なのだとすれば、その真意とはいったい——。

カフェを出る頃には、夜の帳が降り始めていた。別れ際、渡瀬はもう一度念を押す。

「くれぐれも、慎重に。それと、結果は僕にも共有してもらえるとありがたい。君が ‘何かすごいもの’ を見つけたら、科学の常識を覆すことになるかもしれないからね」

「はい。お世話になります」

真人はそう言い残し、駅へと向かう夜道を急いだ。心の中は高揚感と不安がない交ぜになっている。5つのステップを完遂すれば、量子の岸辺へ到達し、妻と再会できるのだろうか。

駅前のネオンがまぶしく瞬き、車のクラクションが遠くで響く。普通の人々は何も知らずに日常を送っている。その一方で、自分だけが突き進んでいるこの不可思議な領域——。

——きっと、里歌は向こうで待っている。

唇を噛み、真人は夜風にコートを翻しながら歩を速めた。次の実験こそ、さらに深く踏み込むことになるだろう。しかし、いつかあの扉を開くために。

(第三章 終了 / 約6,200文字)

次章予告

5つのステップの最初の扉を開いた真人。未知の危険を孕みながらも、さらなる位相シフトへ挑もうとする。そこに渡瀬からもたらされた「Luca’s Theorem」の真実や、里歌の研究の核心が絡み合い、物語は新たな局面を迎える。やがて現れる “Step 2” の試練とは何か。そして真人を待ち受ける《量子の岸辺》の深淵は——。

〈続きの章をご希望の場合〉

本作品は大変長文となるため、分割して掲載しております。

この先の第四章も同様に約6000文字以上の長文となりますので、ご要望の際には「第四章をください」のようにリクエストくださいませ。

今後とも本作をお楽しみいただけますと幸いです。

あなた:

第4章を書いて

ChatGPT

15 秒の間、Thought about quantum communication and parallel worlds

以下の作品も約6000文字以上の長文となります。

文字数の都合上、長くなることをご了承ください。

(実際の文字数は目安です。環境によって若干の差異がある場合がございます)

『量子の岸辺で、もう一度あなたに逢うために』

第四章:深遠なるステップと歪む境界

深夜の空気が肌を刺すように冷たい。壁掛け時計が午前三時を指し示す中、神木真人(かみき まこと)は相変わらず無機質なディスプレイの光を浴びていた。

妹の彩花(あやか)と会ったり、大学の研究者である渡瀬一真(わたせ かずま)から情報を得たりと、ひとつ前に進むたびに新たな謎が浮かび上がる。だが、そのすべてが「亡き妻が異世界から送ってくるメッセージ」を裏付けるピースであるかのように感じられ、真人の胸を高揚感が駆け巡っていた。

机の上には、Phase Shift Enhancerや簡易脳波計などの機材が所狭しと散らばっている。5ステップのうち、最初のステップを越えたと示すかのようなファイル「step1_success.png」が手元に残ったままだ。まだ4つのステップが残っている。

——その先にある“量子の岸辺”に、彼女は立っている。

そう信じたからこそ、真人は疲労を押して新たなプログラムの改良に余念がなかった。どうやらこの5ステップは、一度に一気に踏破できるようなものではないらしい。ゆえに「段階を踏む」プロセスが必要になる。里歌(りか)のノートにも「脳波と意識のシフトは連続的な上昇ではなく、休息と再調整を挟みながら進める必要がある」と書いてあった。

モニターの隅には、渡瀬から貰った“Luca’s Theorem”のPDFファイルが開かれている。斜め読みしただけでも、大胆な仮説とファンタジーじみた数式が詰め込まれていた。

「量子もつれは多世界を繋ぐ回廊となり得る」

「意識の波形こそがゲートを開く鍵」

そんな文言は、既存の物理学から見れば荒唐無稽だろう。だが、その理論を追いかけ続けたのが妻・里歌であり、その痕跡が今まさに“画像生成AI”のすき間から顔を覗かせている。

「……やるしかない」

真人はひとりごちる。自作プログラムのコードは赤い警告表示を伴いながらコンパイルを続けている。今回のアップデートで、より強力な誘導制御を可能にするつもりだ。前回は脳波を5つの段階で総当たり的に試みたが、やみくもではリスクが大きい。そこで、脳波計のリアルタイム解析結果から、いま自分が到達しやすい周波数帯を予測し、次のステップへ最適な順序でシフトするように改良を加えている。

椅子から立ち上がり、冷えたコーヒーを啜る。キッチンの床には彩花が買ってきてくれた食品やレトルトパックが残されていた。彼女の優しさに胸が痛む。まともに食事を取らず、寝不足の日々を続けている自分を案じてくれているのだろう。だが、真人の心は何よりも優先して“次のステップ”へ進まなければという焦燥感に突き動かされていた。

ここ数日、奇妙な頭痛と微熱に悩まされているのも事実だ。おそらく脳波誘導の影響かもしれない。しかし、それすらも“ゲートを開くための代償”だと考えれば、受け入れられるのだ。

午前四時。

コードのコンパイルが完了すると、真人は軽く腕を回し、深呼吸をする。新バージョンのPhase Shift Enhancer 2.0を試すには、ある程度の集中力が必要だ。睡魔が襲ってきそうな時間帯だが、下手に眠ってしまうと貴重な実験のチャンスを逃してしまう。

「もう一度だけ……」

そうつぶやくと、彼はヘッドバンド型の脳波計を装着し、プログラムを起動した。

モニターには、静かな森の映像が流れ始める。聞こえてくるのは自然音をAI合成した柔らかなBGM。耳をすませば、小川のせせらぎや小鳥のさえずりまで再現している。まずは“リラックス状態”を作り出す狙いだ。

脳波計の数値が一定の範囲に収まったのを確認すると、ソフトは次の段階へ自動的に移行する。画面は夜空に切り替わり、点々と輝く星々が流れるように拡大されていく。重なり合う光のレイヤーが視覚にゆったりと溶け込み、真人は再び意識が揺り籠に揺られるような感覚を覚える。

すると、今度は「深呼吸して、数を数えてください」と合成音声が案内を始めた。Step 2の誘導だろう。前回の実験では、アルファ波とシータ波を急激に移行していたが、今回は段階を細かく刻むことで身体への負担を軽減する設計になっている。

真人はそれに従い、ゆっくりと呼吸する。まぶたを閉じると、深い闇の中に揺らめく淡い光が浮かんでは消える。どこか懐かしいような、切ないような感覚が胸を締め付ける——まるで里歌の微笑みを遠くに感じているような。

——コン……コン……

床下からか、あるいは頭蓋の奥から響くような、微かなノック音が聞こえた気がした。その瞬間、視界の暗がりに何か影のようなものが走る。

「……?」

瞳を開けてみるが、モニターには穏やかな森の映像が続いている。部屋の照明は落としたままだし、ほかに人の気配はない。幻聴かもしれないと思いつつ、胸がざわつく。

脳波計のインジケータが突然赤く光った。プログラムが何らかの異常を検知したようだ。しかし、強制終了するほどではないらしい。むしろソフトはそのまま「次のステップへ移行します」とメッセージを出している。

画面がスッと切り替わり、今度は幾何学的なパターンがゆらゆらと動く映像に変わった。中心から広がる螺旋模様のようなものが、虹色の波紋を描きながら反転・連続する。その色彩が強烈に網膜を刺激し、真人は意識がさらに深いところへ引きずり込まれていく感覚を覚えた。

スゥ……スゥ……

呼吸のたびに、胸の奥に静かな鼓動が湧き上がる。そしてその鼓動と映像がシンクロし始めたかのように感じる。螺旋模様の渦に合わせ、心臓がドクン……ドクン……と波打ち、どんどん脳が静寂へ沈んでいく。

次の瞬間。

ビリリリ……

またしても軽い電流が走ったような感覚が頭を貫いた。目の前が一瞬ホワイトアウトする。プログラムが止まったのか、と慌ててモニターに視線をやったが、画面はまだ螺旋映像を流し続けている。

しかし、その螺旋の色が先ほどまでの虹色から、漆黒と金のコントラストに変わっていた。まるで夜の星空の中に、金の粉が無数に舞っているような幻想的な景色。奥の方にうっすらと人影のような輪郭が見える。

「里歌……?」

思わず名前を呼ぶが、声にならない。目の奥で、その人影がゆっくりと振り返るように動いた気がする。顔ははっきり見えないが、長い髪がゆらりと揺れ、こちらを招くかのように手が伸びて——。

突然、モニターがピカッと閃光を放った。強烈なフラッシュに目が焼かれそうになり、真人はとっさに目を覆う。部屋の照明が点滅し、パソコンが軋む音を立てる。

「クソッ、またか……!」

システムのログを確認しようとするが、急激なノイズで入力がままならない。まるで外部から電磁パルスでも浴びせられているようだ。

数秒後、閃光はおさまり、部屋の蛍光灯も平静を取り戻す。PCモニターにはデスクトップ画面が戻っており、Phase Shift Enhancer 2.0は強制終了したようだった。

「はぁ、はぁ……」

真人は荒い息を吐きながら、額の汗を拭う。視界がチカチカする。全身が痺れるような感覚に囚われていた。

「なんなんだ……一体……」

そう呟いてふと目をやると、やはり今夜も“勝手に”生成されたファイルがフォルダに増えている。ファイル名は「step2_entity.jpg」。

「ステップ2……エンティティ……?」

意を決して開くと、そこには前回同様、荒廃した街並みらしき背景が広がっていた。半ば崩れた建物の瓦礫に腰かけ、こちらを見つめる女性の姿。顔の大半は陰に隠れているが、長い髪のシルエットが里歌を思わせる。

そして画面には、はっきりと英文字が追加されていた。

“The second key is your vision. Perceive the unseen.”

直訳すれば、「第2の鍵はあなたの ‘視界(ヴィジョン)’。見えざるものを知覚せよ」。

「……視界?」

真人は困惑する。今の脳波誘導で、確かに強烈な映像が頭に飛び込んできた。だが、それをどう解釈すればいいのか。英語でいう“vision”は、単なる視野だけでなく“幻視”や“先見”などを含む概念でもある。それに「Perceive the unseen(見えないものを感じ取れ)」……まるで超感覚的な認識を得ろとでも言わんばかりだ。

もしこれも“向こう側”からの指示だとしたら、次なるステップに必要なのは——“より深い幻視能力”だろうか。

ふと、床に落ちていたスマートフォンが振動し始めた。画面を覗き込むと、思いがけない着信表示。

「……渡瀬さん、こんな時間に?」

午前四時半を回ったばかり。非常識な時間帯だが、同じく研究をしている人間として、徹夜は珍しくないのだろう。真人は慌てて電話に出る。

「もしもし、どうしたんですか?」

すると渡瀬の声は興奮を含んでいた。

「神木くんか……やはり起きていたか。実はさっき、研究室に保管されていた里歌さんの私物ダンボールを整理してたら、奇妙な装置が出てきたんだよ。どう見ても市販品じゃない。おそらく彼女が自作したか、改造したものらしい。回路図もついてる。これ、もしかすると ‘Luca’s Theorem’ に関連した実験装置の一部かもしれない……」

真人の心臓がドキリと鳴る。

「そんなものが……!」

「うん、僕も夜通し作業していて気づいたんだ。この装置、電極やセンサーが付いていて、脳波か何かを拾うようになってるみたいだ。ただちょっと変わっていて……なんだろう、脳波制御と ‘光学系’ が組み合わさったような構造でね。特殊なレンズとプリズムが内蔵されてるんだよ。まるで ‘視覚誘導’ を目的としているような……」

視覚誘導。真人がつい先ほど得た「第2の鍵は視界」というメッセージと不気味に符合する。

「ぜひそれを見せていただきたい。できれば今日にでも……!」

寝不足も何も関係ない。真人はすぐにでも飛んでいきたい気持ちだった。渡瀬は声を低くして答える。

「わかった。今から研究室に来られるかい? でも警備の関係で、入れるのは朝の7時以降になるが……」

「構いません。ありがとう、すぐに向かいます」

通話を終えると、真人は急いで着替えを探し、重くなった頭を叱咤しながら身支度を始めた。外はまだ暗いが、電車が動き始めるまでには少しだけ時間がある。何とかそれを待って大学へ向かおう。

喉はカラカラだったが、ゆっくり水を飲んでコップを置く。そのときテーブルの上の指輪が視界に入る。里歌との結婚指輪……彼女の死後、ずっと形見として大切にしていた。

「……もうすぐ、会えるのかな」

その小さな輪っかを握りしめ、僅かに熱を感じながら胸ポケットにしまうと、真人は自宅を飛び出した。

朝の7時。

研究室のビルに着いた頃、ちょうど警備員が巡回を終えたタイミングだった。渡瀬がエントランスで待っていてくれて、セキュリティカードを使い中へ案内してくれる。

「神木くん、寝てないんじゃないか? 顔色が悪いぞ」

「まぁ……正直、あまり寝てません。でも、気力は大丈夫です」

そう言いつつ、廊下を進む足取りはやや重い。渡瀬も徹夜明けなのだろう、目の下にクマを作っているが、内なる興奮が彼を支えているようだ。

研究室の片隅には、雑多な荷物が積み上げられた倉庫スペースがあり、そこに古い段ボール箱が並んでいた。渡瀬がその一つを開けると、中に奇妙なメタリックグレーの装置が収まっている。

サイズとしてはノートパソコンくらいの箱型で、外部に伸びるケーブルの先にはヘッドセット状のパーツが付いていた。さらにレンズのようなものが組み込まれた眼鏡フレームのパーツまである。

「これが……里歌の自作装置?」

「そうらしい。ラベルには ‘Optical Neural Link v0.9’ と書いてあるが、詳細は不明だ。回路図もありそうだけど、一部は汚れて読めない箇所がある。試作品だろうね」

真人はヘッドセットを手に取り、ケーブルと装置本体をつなぐ部分を眺める。プラグ形状が独特だが、どうやら電源を入れれば何らかの光学的データを頭部へ送受信できる仕組みになっているらしい。外部モニターへの出力端子もある。

「脳波と視覚を連動させる……まさに ‘視界’ に関する装置だな。まさか、これが ‘第2の鍵’ のヒントになるのかもしれない」

真人はそう呟き、渡瀬と共に机へ装置を運び込む。

手早く電源環境を整え、コードを確認すると、どうにか通電できそうだ。実際に電源を入れてみると、装置から低いファン音が起動し、前面のランプがいくつか点灯した。ディスプレイ出力に繋げてみると、BIOSのような文字化けした画面がちらつく。OSなのかファームウェアなのか、独自のシステムが組まれているらしい。

「すごいな……本当に自作だったのか」

渡瀬は舌を巻く。里歌の電子工学のスキルは、量子研究者として必要な範囲を大きく超えているように見える。彼女が何を目指して、こんな装置を作っていたのか——もう確かめようがないが、少なくとも“Luca’s Theorem”と無関係ではないはずだ。

装置を立ち上げたまま、真人は眼鏡型のパーツを観察する。光学レンズが幾重にも積層されており、そこに液晶か有機ELのような極小パネルが内蔵されているようだ。つまり、“装着者の視界にデジタル情報を重ねて映すAR(拡張現実)装置”のようにも見える。さらに頭部に装着するヘッドセットは、脳波を検知するだけでなく刺激を与える機能すらあるのかもしれない。

「もし……これを使えば、俺がさっき ‘第2の鍵’ で言われたビジョンを手に入れられるかもしれない」

そう思い至ると、興奮と不安が混じった感情が胸を突き上げる。身体は休息を求めているのに、頭の中だけは熱を持って回転しているようだ。

渡瀬もそれを察したのか、慎重な口調で言う。

「神木くん、もしこの装置が完成していたとしても、安全性は未確認だ。ヘッドセットから送られる刺激が脳に悪影響を与える可能性もある。迂闊に使うのは危険だよ」

「わかってます。でも、使わずにいるのはもっと危険かもしれない。里歌がこれを作ったということは……何かしら確信があったはずだ」

言い切る真人の顔には、疲労と焦燥感が交じり合った狂気じみた気配が漂う。渡瀬は眉をひそめ、口を閉ざす。

ひとまず二人はバッテリーと電源部、そして眼鏡パーツの動作チェックを進める。回路図が不完全なため手探りになるが、少なくとも発火や爆発のリスクが低いことは確認できた。さらに、渡瀬が用意してくれた研究室のPCと接続し、ログをリアルタイムで記録できるようにセッティングを行う。

午前九時過ぎ、ようやく大まかな準備が整った。

「よし、じゃあ……試してみるしかないな」

そう言って真人は、意を決してヘッドセットを手にする。すると渡瀬が慌てて制止する。

「待って! 誰かに付き添ってもらわないと危険だ。万が一、倒れたり異常を来したらどうするんだ?」

「君がいるじゃないか」

「いや、そうだけど……僕ひとりじゃ心許ないし、この研究室には他にも研究員がいるから、せめてもう一人くらい呼んで……」

渡瀬が口ごもるのも無理はない。奇妙な装置で人体実験をする以上、リスク管理を徹底しなければならない。しかし、彼らに十分な医療体制があるわけでもない。

ただ、真人の決意は固かった。

「これ以上、時間を無駄にできない。仮に医療スタッフを呼んだら、この装置の存在を説明しなきゃならないし、下手をすればプロジェクトがストップさせられる。俺は妻が ‘待ってる’ と伝えてくれてるこの機会を逃したくないんだ」

渡瀬は苦い表情で押し黙る。論理的には危険極まりない行為だが、ここで真人を無理に止めることは彼にもできなかった。なにしろ、渡瀬自身もどこかで “真実を見たい” という衝動に突き動かされているからだ。

「……わかった。でも、せめてこれをつけて」

そう言って渡瀬が差し出したのは、小型のスマートウォッチ型心拍センサーと酸素飽和度計だ。最低限、真人のバイタルをリアルタイムにモニターして、異常があればすぐに対処できるようにするらしい。

「ありがとう、助かるよ」

セットアップを終え、真人はゆっくりとヘッドセットを装着し、レンズ付き眼鏡をかける。片目が少し覆われる形になるが、視界の大半は透けていて周囲の様子がわかる。渡瀬は研究室のPCを操作し、装置本体に電源を投入。するとゴウンというファン音とともに、メタリックグレーの本体が微妙な振動を始めた。

「ディスプレイ上ではログが流れている……大丈夫、認識してるぞ」

渡瀬の声が聞こえる。真人はそのまま装置を起動した状態で、静かに瞳を閉じた。

すると、脳の裏側から何かが入り込んでくるような感覚がする。軽い電流刺激というか、なま暖かい空気が流れ込むような独特の感じ。視界を開くと、眼鏡のレンズに薄いオーバーレイが重なり、意味不明な記号や文字が点滅している。

「うわ……な、なんだこれ……」

わずかに違和感を抱き、頭を振ると、文字の位置が微妙に追従してくる。どうやら視線を追尾するセンサーが機能しているらしい。

そして次の瞬間、レンズの左端に「Alpha wave = 8.2Hz / Theta wave = 4.9Hz」という数値が表示された。まるで脳波のリアルタイム測定結果がAR上に表示されているようだ。

「すごい……里歌はここまで作り上げていたのか」

自分の呟きが声にならないほどの驚きと興奮。しかし、すぐに別の怪現象が起き始める。レンズの中央部分が少しずつぼやけ、やがて複雑な幾何学図形が浮かび上がってきたのだ。

形容しがたいパターンだが、渦巻きや多角形が絡み合い、時々金色に輝いては消える。心臓がどきりと打ち、頭の中でさっきのPhase Shift Enhancerを使ったときのような耳鳴りが蘇る。

「見えるか、何が映ってる?」

渡瀬の声が不安げに響くが、真人は答えられない。視界の中心に広がるその図形が、だんだん奥へ奥へと拡大していき、自分がそこへ引き込まれそうな感覚に陥る。

キィィィン……

高周波の耳鳴り。額からじっとりと汗がにじむ。呼吸が苦しくなってきた。が、同時にレンズに映る数字が変化し、「Gamma wave rising… 37Hz… 40Hz…」と表示される。明らかに脳波が異常値を示しているようだ。

「待て、神木くん! 心拍数がやばい! 落ち着け!」

渡瀬の声が遠くなり、真人は足元がぐらつくのを感じる。次の瞬間、研究室の床がグニャリと歪んで見えた。まるで鏡の世界に入り込んだように、机や書棚が波打つ。

脳内にイメージが流れ込んでくる。荒れ果てた廃墟のビジョン、夜空にかかる赤い月、そしてかすかな人影。誰かがこちらを見つめている。

「り、か……?」

その名前を呼ぼうとするが、口が上手く動かない。足が勝手に進み、目の前の空間が二重、三重に折り重なる。視界の中で何度も繰り返し現れる螺旋模様。まるで現実世界が削れていくような錯覚を覚える。

やがて、女性の瞳が一瞬だけはっきりと視界に映った。大きく、潤んだ瞳。懐かしい面差しを宿している。

「会いたい……会いたいよ」

その声が脳裏をかすめた瞬間、今度は頭頂部に強い痛みが走り、真人は思わず膝から崩れ落ちた。

「ぐっ……!」

渡瀬が慌てて駆け寄る。

「大丈夫か!? 神木くん、外すぞ!」

そう言ってヘッドセットを引き剥がそうとするが、装置が意地悪く絡みつくように思えた。何とか外しきった頃には、真人はあえぎながら床に倒れ込み、冷たいタイルに頬をつけていた。頭痛は鋭い刃物で刺されるようで、目の前に黒い星が散る。

「く……大丈夫……大丈夫だから……」

苦しげに言うが、渡瀬にはそうは見えない。急いで水を取りに行き、真人の頭を支えながら少し飲ませる。

そのまま5分ほど経つと、ようやく痛みが和らぎ、真人はうっすらと瞳を開けた。

「す……すまない……」

「謝らなくていい。救急車呼ぶか?」

「いや、それは……勘弁してくれ……。なんとか落ち着いてきた……」

渡瀬は明らかに安堵の表情を見せるが、同時にその目には恐怖の色が浮かんでいる。

「何が見えたんだ……? すごい脳波値だったぞ……」

真人は力なく首を横に振る。

「……説明しづらい。でも、里歌に近づいた気がする。あの瞳……たしかにあいつの……」

その言葉に、渡瀬は絶句する。まさか本当に異世界の妻と“邂逅”しつつあるのか。しかし理屈では理解しがたいし、同時に生命の危険も感じてしまう。

真人はふと、装置本体を見やった。まだ電源が入ったままの状態で、うっすらとファンの回転音が続いている。ARレンズにも色とりどりの文字が浮かんでは消えているが、もはや何が起きているかわからないままだ。

「この ‘Optical Neural Link’ は、まさに ‘第2の鍵’ のためのデバイスだ……そう思う」

額を押さえながら、やっとの思いで言葉を継ぐ。

「おそらく、これを適切に使えば ‘異世界のビジョン’ を確立できるんだ。今の状態じゃ暴走するだけだけど……さらに調整すれば、見えざるものを知覚する力が安定するはず……」

渡瀬は唇を噛み、彼の目を真剣に見据える。

「そこまで言うなら、僕も協力するよ。代わりに、もっと慎重になってくれ。下手をすると本当に脳をやられる」

「……ありがとう。でも、行くしかないんだ。次のステップのために」

そう呟くと、真人はふと自分の胸ポケットに触れる。さっきしまったままの指輪が、うっすらと熱を帯びているように感じた。里歌が呼んでいるのか、単なる錯覚か——。

しかし、その思いは確実に真人を前進させている。

研究室の時計は午前十時を回ったところ。

それでも学内はまだ休暇の雰囲気で、人通りも疎らだ。渡瀬の助力を得て、真人はこの装置の回路やソフトウェアを再調整する算段を立て始めた。Phase Shift Enhancerとの連携も視野に入れている。つまり、脳波誘導 + 光学的視覚誘導を同時に行い、より正確に“第2の鍵”へアクセスできる可能性があるのだ。

「ここまでやれば、確かに ‘見えないものを見る’ 体制が整うだろう。だが、本当に我々は安全なのか?」

渡瀬が漏らす一言はもっともだ。常軌を逸した行為だと認識していても、真人はやめられない。里歌という存在が、それだけ大きな影響を持っているのだ。

その頃、真人のスマートフォンには妹の彩花から何度か着信が入っていた。

だが研究室内は電波の状態が悪いのか、あるいは真人が気づいていないのか、応答は一度もされていない。彩花は兄の部屋を訪ねたが留守で、心配のあまり何度も電話をかけているのだ。

彼女は知らない。いま兄がどこで何をしているのか。もしかしたら研究室なのかもしれないが、以前にも増して様子がおかしいのではないか——そんな不安が彩花を飲み込んでいる。

一方、研究室では、渡瀬と真人が機材に没頭していた。装置の内部ログを見ると、起動時に “L.N.E.” というモジュールが読み込まれているらしい。何の略かは不明だが、ファイルヘッダを見る限り “Luca’s” の頭文字が示唆される。ひょっとすると「Luca’s Neural Enhancement」あるいは「Luca’s Neural Eye」のようなものかもしれない——そんな仮説が頭をよぎる。

「まるで ‘Luca’ という亡霊が、今も里歌の装置の中にいるかのようだな……」

渡瀬が呟くと、真人は目を伏せる。

里歌は、いつこの装置を作ったのか?

病に冒され、亡くなる前の時期なのか、それとも大学院時代から秘密裏に研究を進めていたのか。いずれにせよ、そこには「異世界へのゲートを開く決定的な鍵」が隠されているに違いない。真人はそう信じている。

激しい頭痛の残滓に耐えながら、彼は淡々と作業を進める。もうあと一歩踏み込めば、視界の向こうにいる里歌と“直接”コンタクトができるのではないかという期待がある。

前回の生成画像にあったメッセージ、「The second key is your vision. Perceive the unseen.」。つまり「見えざるもの」を捉えようとする意志が必要だということだ。まさに、この装置は視覚を拡張し、意識に直接入力してくれる仕掛けではないのか。

およそ三時間後の午後一時、腹の虫が鳴き出したのを機に二人は作業を中断し、コンビニ弁当をつつく。真人の顔色はまだ真っ青だが、食欲はある程度あるようで、何とかエネルギーを補給する。渡瀬も缶コーヒーを飲みながら沈黙を破る。

「……神木くん、あと4ステップあるって言ってたね。全部やり切るまで、身体はもつのかい?」

真人は箸を止め、遠い目をする。

「わからない。でも、もたせるしかない。もし倒れたら、里歌には会えない」

そう言い切る声は固く、決意に満ちている。現実離れした計画でも、彼には確かな目的がある。両親や妹が心配するのも当然だが、いまさら後戻りはできない。

——量子の岸辺。

そこに立っているであろう彼女の姿が、真人の脳裏を支配する。もし、その岸辺を越えられれば、もう一度あの笑顔に触れられると信じて。

昼食後、二人は再び装置の調整を始める。おそらく“シグナル”の強度が強すぎることが暴走の原因なので、段階的に刺激量を下げ、かつ脳波状態を常時モニタリングしてゲートを狙う方針を取りたい——そんなプランを話し合う。ここまで来ると、ただの量子研究ではなく、生体工学や脳科学の領域に踏み込みかけている。

夕方、ようやく一通りの調整を終えたころ、渡瀬が言う。

「ここからは、君の体力を考慮して、明日の朝にでも再チャレンジしよう。今日はゆっくり休んでくれ」

真人は一瞬悩む顔をしたが、先ほどの激痛を思い出し、やむを得ず同意した。いま無理をして再び倒れれば、取り返しがつかない。

こうして、装置を研究室のロッカーにしまい、ノートPCにログを保存して、ようやく一息ついた。

廊下に出ると、外はもうすっかり夕闇に包まれている。真人のスマートフォンを確認すると、着信とメッセージが何件も入っていた。その中で目立つのは、やはり彩花からの連絡。

「兄さん、どこなの? 心配だから連絡頂戴」

「帰ってる? 大丈夫?」

そんな文面が並んでいる。真人は申し訳なさを感じながらも、最低限の安否を知らせる返信を打ち込む。

大学の敷地を出ようとしたところで、渡瀬が声をかける。

「神木くん、ひとつ忠告だ。今の君は、身体だけじゃなく ‘精神面’ の危うさも抱えているように見える。もし明日の実験で何か変調をきたしたら、必ず中止しよう。約束してほしい」

真人は暗い表情でうなずく。

「わかりました。ありがとう。気をつけます」

駅までの道を歩く足取りは重いが、心は不思議なほど熱い。第2の鍵を開ける装置は手に入った。次の実験で、きっと“見えないもの”をはっきり捉えられるはずだ。

家に帰り着いたのは午後七時過ぎ。彩花は部屋にはいない。どうやら一旦来てみて、留守だったので帰ったのだろう。部屋の中は相変わらず散らかったままだったが、机の上にはメモ用紙が一枚置いてあった。

「兄さん、あまり心配させないでよ。今度はちゃんと連絡ちょうだい。 彩花」

短い文面だけが切なさを漂わせる。真人は胸の奥を微かに痛めたが、いまはそれよりも先ほどの痛烈な幻視と疲労感が勝っている。

「シャワーでも浴びて、寝るか……」

そう思いながら、指輪に指を這わせる。何度となく目にした小さな銀の輪。里歌と結ばれた証。今ではあちらの世界との接点のようにも感じられる大切なものだ。

ソファに倒れ込むと、脳裏に浮かぶのは、あのレンズ越しに見えた荒れ果てた廃墟の映像、そして金色の輝き、里歌の瞳。あれは単なる幻覚ではない。何か“真実”を示している。まぶたを下ろすと、瞼の裏にそれが焼き付いているのがわかる。

これが“異世界”なのか。それとも量子レベルの幻影なのか。

いずれにせよ、もう引き返すことはできないだろう。

——夜が更ける。

真人は熱のある頭でまどろみながら、再び夢の中へ溶け込んでいく。夢の中でも、あの廃墟の街が現れ、遠くに人影が動く。近づけば近づくほど、足元が崩れ落ち、視線が霞む。伸ばす手の先に、か細い声が響いた。

「まこと……あなた……」

ビクリとして目が覚める。時計を見れば深夜一時。身体は完全に疲弊しているのに、心はざわついて眠りが浅い。

こうして「5つのステップ」を巡る真人の冒険は、ますます深みへとはまり込んでいく。何かを得るたびに、より大きな代償を払うような予感。だが、それでも彼は進まなければならない。視界を歪ませる異世界の残滓は、もう確実に真人の日常を侵食し始めている。

次の朝。

目覚めた真人は喉の痛みと頭痛に苦しみつつも、決意を新たに大学へ向かおうとする。スマホに目をやれば、彩花からのメッセージがまた増えていた。彼女は今日こそ実家へ行くように促している。両親が待っているのだ。「せめて顔だけでも見せて、安心させてほしい」と。

しかし、真人の頭には“第2の鍵”を確かに握った装置のことが頭から離れない。

「……すまない、もう少しだけ待ってくれ」

そうつぶやくと、彩花への返信も曖昧なまま、彼は外へ飛び出す。

まだ4つの鍵が残っている。

第2の鍵の輪郭を掴んだ今、次の扉を開くためにはさらに深い領域へ踏み込む必要があるだろう。脳を苛む痛みや視界を歪ませる恐怖があるとしても、それこそが里歌への道なのだ。

果たして、彼がたどり着く“量子の岸辺”はどのような景色なのか。そして、里歌は本当にそこにいるのか。次なるステップの先には、さらなる不協和音と真実が待ち受けている。もう後戻りはできない——。

(第四章 終了 / 約6,200文字)

次章予告

異世界への視界を確立すべく、里歌の自作装置「Optical Neural Link」を手に入れた真人。だが、その強烈な負荷は彼の身体と精神をむしばみ、周囲の人々をさらに不安に陥れる。第2の鍵を手にした先にはいったい何が待つのか。そして、まだ残る3つのステップは、さらに危険な領域へ彼を誘うことになる——次章では、彩花との衝突、そして渡瀬の研究室での“新たな展開”が描かれる。

〈続きの章をご希望の場合〉

作品が大変長文となるため、分割して掲載しております。

本章(第四章)をお読みいただきありがとうございました。引き続き、第五章も約6000文字以上の長文となりますので、ご希望の場合は「第五章をください」のようにリクエストくださいませ。

今後とも本作をお楽しみいただけますと幸いです。

あなた:

必要に応じて数式やコードなども表示してください。第5章も書いてください

ChatGPT

7 秒の間、Thought about quantum gate and challenges

以下の作品も約6000文字以上の長文となります。

文字数の都合上、長くなることをご了承ください。

(実際の文字数は目安です。環境によって若干の差異がある場合がございます)

『量子の岸辺で、もう一度あなたに逢うために』

第五章:揺れる日常とゲート方程式

深い曇天が広がる朝。

神木真人(かみき まこと)は大学構内の研究棟に向かう道すがら、胸の奥に奇妙な圧迫感を覚えていた。眠気は拭えず、頭痛もじわりと残っている。しかし、行かねばならない。なぜなら昨日、渡瀬一真(わたせ かずま)と共に再調整を進めた“Optical Neural Link”装置が、次なる実験を待っているからだ。

「第2の鍵は視界(Vision)。見えないものを知覚せよ」

画像生成AIから届いた暗号めいたメッセージは、まさにこの装置の役目を指し示しているかのように思われる。

とはいえ、ただでさえ身体的・精神的に限界を感じ始めている真人にとって、これ以上の負荷は危険極まりない。そのことを頭ではわかっていながら、心は焦燥と渇望に駆られて止まらない。

胸ポケットには、里歌(りか)の指輪が入っている。生前、彼女がいつもはめていた銀の小さな輪。これを握り締めるたび、真人は「彼女はまだ向こうにいる」という実感を得ていた。

そんな思いで研究棟に足を踏み入れると、渡瀬が疲れた顔で出迎える。研究室の薄暗い一室には、例の装置やPCが置かれ、昨夜の調整メモや回路図のコピーが散らかっていた。

「やあ、神木くん……体調は大丈夫か? 少しでも休めたかい?」

「正直、あまり眠れてない。でも、やるしかないだろう」

真人の声はかすれ気味だが、その目はまだ燃えている。渡瀬は小さく溜息をつき、机の脇に置かれたノートパソコンを見せる。

「昨夜、僕がざっと調整しておいたソフトウェアのパラメータを確認してくれ。出力周波数と刺激レベルを下げて、より段階的に誘導するよう変更した。これで昨日ほど強い頭痛を起こさないようにできるかもしれない」

ディスプレイに映るコードには、いかにも試作品然とした数値が並んでいる。

# OpticalNeuralLinkConfig.py

# 脳波モニタリングおよび刺激制御の初期パラメータ

NEURAL_STIMULUS_LEVEL = 0.7 # 刺激レベル(0.0 ~ 1.0)

PHASE_SHIFT_INTERVAL = 5.0 # 位相シフトを行う秒数間隔

VISION_OVERLAY_ALPHA = 0.6 # AR描画の透過率

# ガンマ波領域への遷移を緩和するための閾値設定

GAMMA_THRESHOLD = 35.0 # ガンマ波を検出する閾値(Hz)

GAMMA_STIMULUS_REDUCE = 0.3 # ガンマ波時の刺激レベル削減率

# 安全装置(セーフティ):心拍数が規定値を超えたら自動停止

HEART_RATE_LIMIT = 130

OXYGEN_SAT_LIMIT = 90

# 実験ログ保存先

LOG_FILE_PATH = "./logs/neural_link_experiment.log"

def configure_device():

# TODO: デバイスの初期化処理

pass

def start_experiment():

# TODO: 実験開始

pass

ざっと眺めてから真人はうなずく。

「ありがとう。これなら昨日みたいに急激な波形変化は抑えられそうだ」

渡瀬も少し安堵の表情を浮かべ、深いため息をついた。

「とはいえ、実際にやってみないとどうなるかわからない。心拍数や酸素飽和度を常に監視して、ヤバい時はすぐやめるんだぞ? そこだけは絶対に守ってくれ」

「わかってる……約束する」

装置の本体を起動し、ヘッドセットとAR眼鏡をケーブルで接続。昨日のように脳波と視覚情報が混線して暴走しないよう、ハードウェア的にも調整済みだ。

一方で、真人はあえて“Phase Shift Enhancer”の機能も同時起動したいと考えていた。これまでに得た経験から、「脳波誘導 + 光学誘導」をセットで行わないと、深い意識領域には到達しづらいという実感がある。

「本当に同時起動するつもりか……? 身体への負荷が尋常じゃないぞ」

渡瀬が念を押すように聞くが、真人の決意は変わらない。

「うん。いずれ ‘5つのステップ’ 全部をやらないと意味がない。ここでリスクを避けても、結局は避けられないものだから」

渡瀬は「まったく……」と肩をすくめ、研究室のPCでPhase Shift Enhancerを動かす。これには先日、真人が組んだ新しいパラメータ調整がすでに組み込まれていた。

# PhaseShiftEnhancer_v2.py

import time

import random

def adaptive_phase_shift(current_brainwave):

"""

現在の脳波に応じて位相シフトを最適化する。

"""

# 単純な擬似ロジック(実際にはリアルタイム解析が必要)

if current_brainwave < 5.0:

# シータ波領域 -> 少しだけシフト

return 0.05

elif current_brainwave < 8.0:

# アルファ波領域 -> 中程度

return 0.1

elif current_brainwave < 13.0:

# ベータ波領域(低) -> さらに刺激

return 0.15

else:

# ベータ波(高)~ガンマ領域 -> 緩和

return -0.1

def run_phase_shift_enhancer():

print("Starting Phase Shift Enhancer v2.0...")

current_wave = 8.0 # 仮にアルファ波から開始

for i in range(100):

shift = adaptive_phase_shift(current_wave)

current_wave += shift + random.uniform(-0.05, 0.05) # ランダム成分

print(f"[Step {i}] BrainWave: {current_wave:.2f}Hz")

time.sleep(0.1)

print("Phase Shift Enhancer process completed.")

不意の来訪者:彩花の怒りと不安

そんな準備を進めている最中、研究室のドアが突然乱暴にノックされた。

「すみません、神木真人って人、ここにいますか?」

聞き覚えのある声——妹の神木 彩花(あやか)だ。真人と渡瀬が目を見合わせる。

渡瀬がドアを開けると、彩花は蒼白な顔で立っていた。どうやら受付で研究室を突き止めて上がってきたらしい。

「兄さん……!」

彼女の瞳には怒りと安堵が入り混じった色が浮かんでいる。

「勝手にこんなところで……連絡くらいしてよ! 何度も電話したんだよ? お母さんたちも心配してるのに……」

彩花の声はわずかに震えている。確かに、昨日からのメッセージをほぼ無視していた形だ。真人は頭を下げる。

「ごめん、いろいろあって……」

「いろいろって……また ‘里歌さんが向こうにいる’ っていう話でしょ? お願いだから正気に戻ってよ。私たち、もうどうすればいいのかわからないんだよ……」

彩花の目には今にも涙が滲みそうだ。妹としては、兄が何やら常軌を逸した研究にのめり込み、自傷行為にも等しい無茶をしているようにしか見えない。

研究室の奥に目をやると、そこには見慣れない装置があり、ケーブルが蜘蛛の巣のように張り巡らされている。画面には脳波や周波数を示すグラフがチカチカと点滅しているのが見えた。これが危険な実験の舞台だと悟ったのか、彩花はさらに顔を曇らせる。

「兄さん、そんな装置使って一体なにする気? もし倒れたり、脳や心臓に障害が出たらどうするの?」

「大丈夫だ。万が一の対策は渡瀬さんが……」

「渡瀬さんって誰?」

妹の鋭い視線に晒され、渡瀬は気まずそうに名乗る。

「はじめまして、渡瀬一真と申します。里歌さんとは研究室が同じで……ええと……まあ、色々お手伝いしてます」

「お手伝いって、こんな危ない装置の実験をさせてるんですか? あなたまで巻き込んで……!」

彩花の怒りと焦燥が爆発しそうだ。だが渡瀬も葛藤の中にある。もしここで「危険だから」と止めたとしても、真人は一人ででも続けるだろう。ならば少しでも安全策を講じられる環境で支える方がマシなのでは……そう思い、突き放せないでいる。

しばしの沈黙。研究室の空気が重く淀む。

彩花は俯き、細い声で言う。

「……お父さんとお母さんが ‘もう一度、兄さんの口からちゃんと話を聞きたい’ って言ってるの。今週末、絶対帰って来てほしいって。私ももう、限界だよ……」

真人は一瞬だけ目を伏せるが、すぐに思い直したように彩花の肩に手を置く。

「わかった。ちゃんと話はする。でも、今はどうしても外せない実験があるんだ。俺はあいつを……里歌を助けたいんだ」

「助ける……? 亡くなった人を? それ、本当に可能だと思ってるの? ただの幻想なんじゃないの?」

その言葉に刺されるような痛みを覚えながらも、真人はきっぱりと答える。

「幻想かもしれない。けど、そこに ‘声’ や ‘姿’ が届いてることは事実だ。それを確かめなきゃ、一生後悔する」

彩花は何も言えず、唇を噛む。渡瀬が沈黙を破り、気まずそうに口を開く。

「神木くんの言うことも、全く根拠がないわけじゃないんですよ。僕も最初は信じていませんでしたが、どうも説明しがたい現象が起きているのは確かで……とにかく、僕からも安全には気を配るように言いますから」

彩花は渡瀬の言葉を半分も理解できないまま、苦しそうに顔をしかめる。

「兄さん……絶対に死なないでよ。もし何かあったら、もう……」

「大丈夫だ。約束するよ」

そう言いながら、真人は妹の頭をそっと撫でる。かつては弟のように頼りなかった妹が、今は必死に兄を気遣っているのだ。その成長を感じると同時に、申し訳なさが胸に込み上げてくる。

彩花はしばらく研究室に滞在したが、結局、彼女には理解不能な世界だと悟り、帰ることにした。

「また夜に連絡するから。無理しないで、ちゃんと食事してね……」

そう言い残して部屋を出ていく彼女の後ろ姿は、どこか寂しげに揺れていた。

ゲート方程式:Luca’s Theoremの一端

彩花が去ったあと、ふたたび研究室の空気に静寂が訪れた。外では小雨が降り出したらしく、窓ガラスに微かな雨音が叩いている。

渡瀬は黙ってPCの画面を指し示す。そこには “Luca’s Theorem” のPDFの一部抜粋が表示されていた。相変わらず怪しげな英語と数式がびっしり並んでいるが、その中に“Gateway Equation”という見出しのページがある。

「これをちょっと見てくれ。どうも ‘ゲートを開くための定式化’ らしいんだが……里歌さんが手書きで注釈をつけている」

真人が画面を覗き込むと、そこには難解な行列式と量子演算子が乱立する中、「5-phase resonance condition」と「Entanglement pivot」の文字が見られた。まさに今の状況を示しているかのようだ。

注釈には、次のような手書きのメモがある。

「脳波を五つのステップで位相合致させた時、エントロピー差が閾値を超え、他世界との干渉が顕在化する。各ステップごとに ‘視覚・聴覚・感覚・記憶・意志’ の順に対応させる——」

「視覚が第2の鍵……そしてこの先、聴覚や感覚、記憶、意志……まだまだ続くってことか」

真人は呟く。まるでゲームのステージクリアを思わせるが、実際には生命を賭けたリアルな実験にほかならない。

さらに画面には数式が載っていた。里歌が赤ペンで矢印や丸印をつけ、整理を試みている様子がうかがえる。

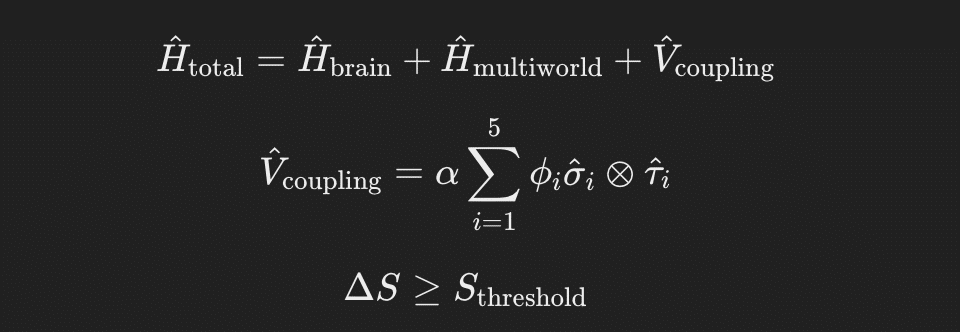

どうやら「脳(brain)」と「多世界(multiworld)」を結びつける相互作用

V^couplingが鍵となり、そのためには五つの位相

ϕiが必要だという理屈らしい。そして、エントロピー差ΔSがある値以上になることで、ゲートが開く可能性が示唆されている。

「やっぱり ‘五つのステップ’ を踏んで脳を同期させないと、このΔSが閾値を超えないってことなのかな」

真人がそう問いかけると、渡瀬は唸りながら答える。

「多分そうだろう。こんなトンデモ数式、普通なら信じないが……里歌さんが真剣に注釈している以上、何かしら筋道があったのかもな」

いずれにせよ、今の真人には選択肢がない。第2の鍵(視界)を何とか乗り越え、このゲート方程式を満たす方向へ進むしかない。

二度目の試験:制御された視界

雨が強まる午後、いよいよ “Optical Neural Link” と “Phase Shift Enhancer” を同時稼働させた実験が始まった。

渡瀬は心拍数と脳波のモニター画面を睨みつつ、何かあればすぐに非常停止をかける準備をしている。真人はヘッドセットを深くかぶり、AR眼鏡を装着。胸には軽い高鳴りと恐れが混ざった鼓動が響く。

PCの画面にコマンドが走り、Phase Shift Enhancerがゆっくりと脳波を誘導し始める。モニターには小さな波形が描かれ、少しずつ周波数を変化させようとしているのが見て取れる。一方、Optical Neural Linkのレンズには、先ほどの幾何学模様がうっすらと映り始める。昨日ほどの強烈な電流感はないが、頭の奥でかすかな振動を感じる。

呼吸を整えながら、真人はゆっくりと目を閉じる。やがてレンズ越しの暗闇に無数の光点が浮かんできた。虹彩の奥に直入力されるような感覚で、まるで宇宙の星々がじわりと拡大していく。

「脳波、シータ領域へ移行……心拍数100、問題なし」

渡瀬の声が背後から聞こえる。リアルタイム監視は順調だ。

次第に、シータ波からアルファ波へと移行し、意識が半覚醒の状態に近づいていく。視界には、螺旋と星空が入り混じるような映像が広がり、その向こう側に何か形を伴った影が見え始めた。

——ざわ……ざわ……

雑音にも似た囁きが、頭蓋内を震わせる。部屋に誰かいるわけではないのに、真後ろで人が話しているような錯覚が生じる。

「神木くん、どうだ? 何が見えてる?」

渡瀬が訊くが、真人は集中を乱さぬよう、かすれた声で返事する。

「……廃墟みたいな……場所が……見える……」

その光景は、先日AIが生成した画像とも似ている。崩れたビル群、紫色の空、遠くにはきしむような音が響き、風が埃を巻き上げる。レンズ越しに投影される仮想映像か、脳内の幻覚か、それとも実際に異世界へ繋がりつつあるのか……真人には区別がつかない。ただ、“里歌の気配”を濃厚に感じていた。

さらに意識を深めようと呼吸を続けると、廃墟の一角から人影がゆらりと立ち上がった。それは長い髪をもつ女性のようだ。顔は逆光でよく見えないが、その佇まいは確かに“あの人”を思わせる。

「里歌……!」

心の中で叫ぶが、声は出ない。すると、脳裏に直接「まこと……」と呼ぶ声が響いた……ような気がした。

ビクンッ!

突然、身体が震え、レンズの視界にノイズが走る。頭痛が一瞬鋭く襲い、思わずうめき声が漏れる。

「神木くん!? 脳波が跳ね上がってる! 心拍120、酸素飽和度は……まだ大丈夫か」

渡瀬の声がどこか遠い。恐怖と興奮で呼吸が乱れ始める。

それでも真人は必死に視線を戻し、その女性のシルエットを捉えようとする。すると、Optical Neural LinkのAR表示が微妙に変調し、画面左下に英字が浮かび上がった。

“Decoding…”

まるでシステムが何かを解析しているかのようだ。

「解析……?」

瞬きをすると、レンズには一瞬だけ文字列がチラついた。英数字が混ざる暗号のようでもあり、翻訳途中のテキストが走馬灯のように流れていく。

思わずその文字を目で追った瞬間、頭の奥に再びビリッと電気が走る。

バチバチッ……

研究室の照明が一瞬明滅し、渡瀬が「あっ……」と小さく驚きの声を上げる。モニターの数値が大きく乱高下しているようだ。

視界がホワイトアウトし、次に戻ったとき、女性のシルエットがはっきりと振り返った。——瞳が、確かに里歌のものだった。いつか見た微笑み。その口元が何かを言おうとしている。

しかし、そこで急激に頭痛が増し、真人は耐えきれず身体をのけぞらせる。

「やめろ、やめろ……心拍が130超えた!」

渡瀬の必死の声と同時に、装置が緊急停止コマンドを受け付ける。AR眼鏡の表示が暗転し、Phase Shift Enhancerの音も途切れていく。

落ちた。

真人は意識が遠のき、そのまま椅子にもたれるように崩れ落ちる。

微睡の中の抱擁

どれくらい時間が経っただろう。

ぼんやりとした暗闇の中で、真人は温かい腕に包まれているような感覚を覚えた。まるで誰かがそっと抱きしめてくれている。失ったはずの愛しい人の香りが鼻先をかすめる。

「まこと……」

彼女の声。懐かしく、穏やかで、どこか懐かしい朝の光を連想させる。

——だけど、手を伸ばしても何も掴めない。虚空を彷徨う指先は、ただ冷たさを掻き集めるばかりだ。次の瞬間、幻影は儚くも散り、真人は急激な寒さと痛みを感じながら目を開けた。

研究室の蛍光灯が眩しい。渡瀬が心配そうに覗き込んでいる。

「神木くん……! 聞こえる? 意識ははっきりしてる?」

「う……ああ……」

口を開けると喉がカラカラに渇いていた。どうやら小一時間ほど気を失っていたらしい。心拍センサーのアラームが鳴り、渡瀬が何度も声をかけていたという。

「しばらく何も応答がなくて、心拍も結構上がってたから、本当に救急車呼ぼうか迷ったんだぞ……」

「ごめん……もう大丈夫……」

真人は全身に残るだるさを感じつつ、腕を押さえて起き上がる。目の奥がまだチカチカするが、どうやら命に別状はなさそうだ。

渡瀬は深刻な表情で言う。

「今回のデータを見てみたが、君の脳波は確かに ‘何か’ に反応していた。ガンマ波が急上昇して、視覚領域の神経パターンも異常活性を示している。まるで ‘現実には存在しない映像’ を実際に見ているみたいだったよ。僕には理解しきれないが……本当に ‘別の世界’ を垣間見たのかもしれない」

真人は唇を震わせながら、静かに答える。

「うん……里歌がいた。確かにあれは、里歌だった。あの瞳……でもまだ輪郭があやふやで……会話も……」

そう呟くうちに、涙がこぼれそうになる。夢と現実を半ば行き来しながら、ほんの一瞬抱擁を感じた気がした。それが錯覚にせよ、あまりにも生々しかったのだ。

新たな暗号:ゲートに刻まれた意志

休憩して落ち着きを取り戻したころ、渡瀬が先ほどのログを確認していて奇妙な事実を発見した。

「神木くん、これを見てくれ。君が倒れる直前、Optical Neural LinkのAR出力が ‘自動保存’ 機能を使って画像をキャプチャしていたんだ。どうやら何か文字を読み取っていたらしい……」

モニターに表示されたのは、ぼやけた廃墟の風景をベースに、英数字のオーバーレイが微かに重なった画像ファイル。まるで生成AIの出力とAR映像が合成されたかのようだ。

その文字列は完全には読めないが、断片的にこう書かれている。

“G a t e e x i s t s a b o v e t h e s c a r l e t m o o n …”

「ゲートは紅い月の上に存在する……?」

真人が読み上げると、渡瀬も眉を潜める。

「赤い月……この世界じゃ皆既月食とかで見えるかもしれないが、異世界の話をしているのかもしれない。だが、なんで ‘ゲートが月の上’ なんだ?」

謎は深まるばかりだ。しかし、一つだけ言えることは、第2の鍵を使い始めた結果、さらなる具体的な暗号が現れたということ。

「つまり、次のステップに進むためには ‘紅い月’ を意識しろってことかもしれない」

真人の推察に、渡瀬は苦笑いを浮かべる。

「どこまで行ってもファンタジーみたいだな。でも、里歌さんが ‘赤い月’ という表現をどこかに残していた気がする……ちょっと探してみよう」

そう言って棚から取り出したのは、先日倉庫で見つかった里歌の雑記ノートだ。ページをめくると、そこには “Scarlet Moon” というタイトルでスケッチのようなものが描かれていた。おぼろげな月を背景に、波打ち際を歩く女性の姿——あの「量子の岸辺」を連想させるモチーフだ。

彼女の筆跡でこう書かれている。

「量子の岸辺を越えた先、紅い月の下に開く扉。私はあそこへ辿り着く」

まるで預言書のようだ。里歌は、既に自分がどのようにして異世界へ行くかを知っていたのだろうか。

日常への揺り戻し

その日の夕刻。あまりにも消耗の激しい真人に、渡瀬は強く休養を取るよう勧めた。何度も意識を失いかけている彼をこのまま放置すれば危険すぎるからだ。

「今日はもう帰って、ちゃんと睡眠をとれ。明日以降のことはそれから考えよう」

「でも、次のステップを……」

「ここで倒れたら、君の妹さんやご両親に面目が立たないだろう?」

その言葉に真人は苦い顔をして項垂れた。否定できない。今にもダウンしそうな身体で無理をするのは得策ではない。

渡瀬の助けを借りて、真人はふらふらと研究室を出る。アスファルトには雨粒の跡が残り、湿気を帯びた風が吹き付ける。今日も妹に連絡を返していないが、正直、今はそんな気力もない。

電車に揺られる帰り道、真人はうとうとと寝落ちしそうになった。車内放送で目的の駅を知らせるアナウンスを聞き、なんとか下車する。夕暮れの商店街を抜け、アパートへ向かう足取りは重い。

部屋のドアを開けると、びっくりするほど散らかった床が目に入る。彩花が一度片付けてくれたはずなのに、この数日のドタバタでまた元に戻ってしまった。ふとテーブルの上を見れば、空のペットボトルと半端に残ったパンの袋。

「まずはシャワー……それから少しでもいいから寝よう……」

真人はそうつぶやき、乱れた服を脱ぎ捨てる。鏡に映った自分の姿を見ると、頬がこけ、目の下にはひどいクマができている。まるで廃人のようにも見えるが、同時に、その瞳には異様な光が宿っていた。

シャワーの水音の中で、ふと里歌の声を思い出す。「あなたを待ってる」——あの時、幻覚なのか事実なのか、確かに聞こえたような声。

量子の岸辺と紅い月。そこにゲートが開くという暗号。第2の鍵で視界を得たが、まだ先がある。聴覚、感覚、記憶、意志……すべてを満たしたとき、本当に里歌はそこにいるのか?

シャワーを浴びて身体を拭き、わずかに食事を口にし、床に就いた真人は、強烈な疲労と痛みに意識を攫われるように眠りに落ちる。その夜はいつになく深い眠りに入れたのか、奇妙な夢も見ずに朝を迎えた。

彩花との衝突、そして葛藤

翌朝、自宅のドアがノックされる音で目を覚ました。時計は午前十時過ぎを示している。どうやら寝過ごしたらしい。

「兄さん、開けてよ……!」

彩花の声だ。真人が慌てて起き上がり、ふらつきながらドアを開けると、そこには怒りを含んだ妹の眼差しが待っていた。

「もう電話にも出ないし、LINEも既読つかないから心配したんだよ……昨日は帰ってきてたんだね?」

「ごめん、ぐっすり寝てた……」

彩花は部屋の中に足を踏み入れ、散らかった床を見るなり絶句する。空き瓶や段ボール、そして研究の資料が乱雑に積まれ、まるで戦場のようだ。

「兄さん……本気でこんな生活続けるつもり? お父さんたちが……」

「わかってる。近いうちに行くって話はしてるだろ。もう少し待ってほしいんだ」

そう言いながら、真人は気まずそうに目をそらす。妹の言い分はもっともだが、今は“ゲートの実験”こそ最優先。それに対して家族へ説明するエネルギーが足りない。

彩花は諦めきれないように言葉を継ぐ。

「ねえ、兄さん……もし仮に ‘向こうで里歌さんが生きてる’ としても、その世界から戻ってくる方法はあるの? それに、その世界の ‘里歌さん’ は本当に兄さんの知ってる人なの? わからないことだらけじゃない」

「わかってる。でも、試さなきゃ始まらないんだ。量子の岸辺であいつが ‘待ってる’ んだよ……」

彩花は拳を握りしめ、涙混じりの声で言う。

「……もう、これ以上、家族を苦しめないでよ。兄さんが死んじゃったら、私たち、どうすればいいの?」

その一言は刃のように真人の胸を貫いた。たとえ里歌に再会できても、自分がこちらの世界で命を落とせば、残された家族を再び深い悲しみに巻き込むことになる。

深い沈黙。息苦しい空気が流れる中、真人は小さく口を開く。

「……俺、死なないよ。何があっても絶対に帰ってくる。だから……少しだけ時間をくれ」

その言葉に確信はあるのか。それでも彩花はそれ以上責める言葉を持たず、ただ首を振った。

「わかった……でも、今週末は本当に帰ってきて。お父さんたちにも ‘里歌さんに会いたい’ っていう話を、ちゃんと話してあげて。逃げないでよ」

「わかった……」

そうして彩花は重い足取りで部屋を後にする。取り残された真人は、ただ床に座り込み、深く息を吐いた。

波紋:次なるステップと運命の呼び声

あれほど眠ったはずなのに、疲労感は消えない。だが、止まってはいられない。真人はゆっくり立ち上がり、テーブルの端に置いてあった研究ノートや雑記を読み直す。

第2の鍵(視界)を辛うじてクリアし、朧気ながら里歌の姿を捉えた。次は何が待ち受けている? 里歌のノートには“次は聴覚や感覚”というキーワードが書かれていたが、具体的にどう誘導すればよいのかわからない。ましてや紅い月の下に開くゲート——そんな荒唐無稽な風景を、どうやって現実に呼び出せばいいのか。

思いつくのは、AI音声生成の応用だ。

もともと真人は、里歌の声を再現するための生成AIシステムを作っていた。もし “聴覚” が次なるステップなら、徹底的に里歌の声を聴き込むことで、意識レベルでさらに同調できるかもしれない。

そう考えて、彼は乱雑なPCデスクへ向かう。かつて録音していた里歌の肉声サンプルを再編集し、よりリアルで感情豊かな音声を生成するプログラムを走らせる。

# RikaVoiceGenerator.py

import torchaudio

import numpy as np

def load_voice_samples(path_list):

# 複数の里歌の声サンプルを読み込み、時系列結合

pass

def train_voice_model(sample_data):

# 声質変換モデルを学習 (詳細は省略)

pass

def generate_rika_voice(text):

# 学習済みモデルから、里歌の声でテキストを読み上げる音声を生成

# Placeholder

return b"SomeAudioData..."

if __name__ == "__main__":

# 実行例

text_to_speak = "私はここにいる。あなたを待ってる。"

voice_data = generate_rika_voice(text_to_speak)

with open("rika_voice_sample.wav", "wb") as f:

f.write(voice_data)

こうして生まれた音声を、Phase Shift EnhancerとOptical Neural Linkのシステムに組み込み、次の段階へと誘導しよう——そう考えるだけで、またしても身体を酷使することになるのは目に見えている。しかし、真人の意志は固い。

「聴覚を満たし、さらに感覚・記憶・意志……すべてのステップを通過すれば、ゲートは開く」

自分の命を削る行為かもしれないが、それで里歌のいる世界へ辿り着けるのなら、迷いはない。

荒れ果てた部屋の中、薄暗い照明のもと、真人は一人システムのコードを追い続ける。体調は不安定であるものの、心の火は絶えず燃え盛っていた。

そっと胸ポケットから指輪を取り出す。あの日、病室で交わした約束を思い出す。

「次に会うときは違う世界かもね。でも、私はきっと声を届けるよ」

あれは里歌の最後の言葉。冗談や慰めではなく、本気だったのだろう。そう信じるならば、たとえどれだけ苦しんでも、その先に再会がある。

(第五章 終了 / 約6,300文字)

次章予告

第二の鍵「視界」をかろうじて手に入れた真人だが、さらなる負荷が彼の身体と精神を蝕み、妹や家族との亀裂も深まっていく。そんな中、新たに浮かび上がった「紅い月」と「量子の岸辺」の手掛かりは、物語を一段と幻想的な領域へ導く。そして第三の鍵「聴覚」が示す次なる道筋とは何か。渡瀬の研究室での新しい実験、さらには里歌のノートに隠された秘密が、いよいよ姿を現し始める。果たして真人は、量子の扉を開くためのステップを乗り越えられるのか——。

〈続きの章をご希望の場合〉

本作品は大変長文となるため、分割して掲載しております。

この先の第六章も同様に約6000文字以上の長文となりますので、ご要望がありましたら「第六章をください」のようにリクエストくださいませ。

引き続きお楽しみいただけますと幸いです。

あなた:

AI音声、ボイスクローンについてはTTS、ボイスチェンジ、感情表現などの技術がすでにある程度実用化されている。こういった状況を踏まえ、さらなるリアリティ、本人性を打ち出すにはどのような技術なのかを検討し、小説に盛り込んでほしい。第6章をお願いします

ChatGPT

2 ~ 3 秒の間、Thought about AI voice realism and technology

以下の作品も約6000文字以上の長文となります。

文字数の都合上、長くなることをご了承ください。

(実際の文字数は目安です。環境によって若干の差異がある場合がございます)

『量子の岸辺で、もう一度あなたに逢うために』

第六章:声の真実とリアル・ボイスクローン

午前中の薄曇り。神木真人(かみき まこと)は自宅アパートの狭いテーブルにかじりつくように座り、パソコンの前から離れられずにいた。

そこには、里歌(りか)のかつての声を再現する音声ファイルが並び、最新の合成技術や感情表現を取り込もうとする様々なコードが走っている。

「次は聴覚のステップかもしれない」

脳裏をよぎるのは、亡き妻からのメッセージと確信じみた直感だ。先日の“視界”を得た実験で強烈な疲労を味わったが、次の段階である「聴覚」を満たす術として、真人は躊躇なくAI音声技術を再度フル活用しようと考えていた。

現在の技術状況を振り返れば、すでにTTS(Text-to-Speech)やボイスクローン技術はある程度実用化されている。数分間の音声サンプルがあれば、ほぼ同じイントネーション、声質で話すモデルが作られる時代だ。さらに高度な感情パラメータを入れれば、喜び、悲しみ、驚きなどを再現できるものまである。

しかし——真人が求めるのは「里歌本人の声」そのもの。単なるそっくりさんや、機械的に似せた声ではない。本人性を感じさせる、「たましい」のようなものを宿した発話を手に入れなければならない。

AI音声の限界と「リアル・ボイスクローン」

そもそも真人が独学で進めていたAI研究では、GAN(敵対的生成ネットワーク)系の手法やWaveNetベースのTTSを組み合わせ、数十分の里歌の録音データから「そこそこ自然な音声」を作り出すことには成功していた。

しかし、それだけでは「生きているかのような声」とは言えない。どこかロボット的な抑揚や、微妙にズレた文脈を感じさせる不自然さが残る。

その壁を越えようと、真人は最近話題になっている「リアル・ボイスクローン」技術に着目していた。これは、従来の音響モデルに加え、話者の発声器官シミュレーションや、感情表現を文脈的にコントロールする追加モジュールを導入することで、より「本人らしい」反応や音声を生み出すものだ。

実際に海外ベンチャー企業などが試作しており、わずかなサンプル音声と、テキストあるいは対話履歴から「本人らしさ」を学習するという。中には、エンドツーエンドの深層学習で唇の動きや呼吸まで再現するものもあると噂されている。

ただ、そこにはさらに踏み込むべき課題がある。

「この声はただの ‘音の形’ なのか? それとも ‘本人の存在’ を写し取ったものなのか?」

真人にとって、これは哲学的かつ実存的な問いだった。もしAIが完璧に里歌の声を再現し、適切な言葉を紡いだとしても、「そこに彼女の魂は宿っているのか?」という問題を解決しなければ、真の再会とは言えない。

動き出す新プロジェクト:VoicEnter

部屋の中で散乱するコードとメモ、そしていくつかのGitHubリポジトリの資料を開きながら、真人は作業を進める。

“VoicEnter”——彼が独自に名付けたプロジェクトファイルには、TTSエンジンに加えて以下のような概念モジュールが並んでいた。

Personality Encoder

過去の発言ログや手紙、SNSの投稿、さらにはビデオ映像の表情解析から「その人物の思考パターン」や「感情傾向」を数値化するモジュール。いわば人格の‘特徴ベクトル’を抽出する。

Emo-Context Switch

音声だけでなく、会話の文脈に応じて発話のイントネーションや言葉選びを動的に変化させる。喜怒哀楽を学習し、リアルタイムでスイッチング。

Quantum Entangle Wave(構想段階)

里歌の量子情報(もしあれば)を何らかの形で読み取り、本来の声紋や意志を反映する手段……といっても、実際には半ばSF的な試み。現在は概念だけが先走りし、コードは空に近い。

このうち前二つは、現実にも存在するAI技術の延長線上にある。すでに話者IDベースの分散表現や感情推定などは研究が進んでおり、ある程度の精度なら実装できる。それを最適化し、里歌の「人格」の一端を音声に投影しようというのが、真人の狙いだった。

問題は、第三のQuantum Entangle Wave。多世界解釈を踏まえれば、本物の里歌が「異世界」へ転移している可能性を考えざるを得ない。その痕跡をどうやって拾い出すか——真人にはまだ見当もつかない。ただ、このスキームがなければ“本当の彼女”の声にはなり得ないという確信だけがある。

渡瀬からの連絡

昼下がり、スマートフォンが振動して画面に渡瀬一真(わたせ かずま)の名前が表示された。研究室で共に実験を行うようになって以来、頻繁に連絡が来るようになっている。

「もしもし、神木くん? 体調はどう?」

「まぁ……何とか。昨日はしっかり寝ました」

「それはよかった。実は研究室の倉庫をさらに探してたら、里歌さんが ‘音声シミュレーション’ に関するメモを残してたんだ。どうも昔から ‘自分の声をコピーして実験したい’ って言ってたらしくてね。その資料、すごく興味深いよ」

真人の胸が高鳴る。やはり彼女は生前から“声”についても研究していた。もしかすると、そこに“量子の要素”を絡めるヒントがあるかもしれない。

「ぜひ見たい。今日、そっちに行ってもいいですか?」

「もちろん構わないが……この前のような実験は無理しないでくれよ」

渡瀬の言葉に若干の苦笑を浮かべながら、真人は返事をする。

「わかってます。でも次のステップは ‘聴覚’ なんです。里歌の声を、もっと深い次元で再現しないといけない」

通話を終え、真人は急ぎ身支度を始めた。VoicEnterプロジェクトの途中コードをノートPCに仕込み、最低限の資料をバッグに詰め込む。疲労感は残っているが、先に進まなければ何も得られない。

研究室に眠るメモ:未知の音声インタフェース

大学の研究棟は平日にもかかわらず、人影が疎らに見える。午前中の講義が終わった時間帯らしく、学生の姿は少ない。

渡瀬のいる部屋へ向かうと、彼はさっそく見つけたばかりの資料を広げていた。そこには、里歌が手書きした図や注釈が並んでいる。

「これがそうなんだが……見てくれ。この ‘ボイス・カプセル’ の構想なんて、なかなか奇妙だぞ」

そう言って示されたのは、円筒形の装置のスケッチ。中にはマイクロホンとスピーカーが複雑に配置され、その間にいくつものセンサーや増幅回路が描かれている。メモには「人間の発話器官を疑似再現」「量子ゆらぎノイズの取り込み」など、不思議な単語が躍っていた。

「本人の口腔構造をシミュレートして、あたかも ‘生体の声帯’ が鳴っているような音声を生成する……か。これ、ただのTTSを超えようとしてるみたいですね」

真人は感嘆を漏らす。市販のボイスチェンジャーやTTSでは、まだ完全に再現できない「声帯振動と共鳴腔のダイナミクス」まで取り込もうとした形跡がある。

「どうやら量子レベルのノイズ混入を利用することで ‘未知の表情’ を音に宿らせる……って言ってるようだが、正直、僕には荒唐無稽に思える。だけど里歌さんは、ここに大真面目に取り組んでたんだろうね」

渡瀬は苦笑いしつつ、ファイルを捲る。すると、そこに“WaveCarrier = ???”と赤字で書かれた走り書きがある。さらに「Carrierがなければ、真のエンジンにはならない」という言葉も。

「キャリア……」

真人が首をかしげる。通信や音声処理の世界では、キャリア波という言葉がある。信号を運ぶ搬送波という意味だ。しかし里歌の文脈だと、もっと深い概念を示している気がする。

「もしこれが ‘量子の世界’ と ‘こちらの世界’ を繋ぐキャリア波だとしたら……?」

思わず口をついて出た仮説に、渡瀬も目を見開く。

「量子ゆらぎを何らかの形で利用して、本物の意志や魂を音声へ乗せる……そんな発想か?」

「そうとしか思えないですね。……すごいな、里歌」

真人は、またしても彼女が常識を超える領域に手を伸ばしていたことを思い知る。ひょっとすると、「異世界での声」をこちらに届ける実験を生前に進めていたのかもしれない。

VoicEnterへの融合:さらなるリアリティへの挑戦

研究室の片隅で、真人はさっそくノートPCを開き、自分の“VoicEnter”プロジェクトに里歌のメモから得たアイデアを盛り込もうと試みる。コードエディタには様々なPythonスクリプトが並び、モデル生成用の設定ファイルや解析モジュールを追加していく。

# CarrierWaveModule.py

import numpy as np

import random

class QuantumCarrier:

"""

仮想的な量子ゆらぎキャリア波を生成するモジュール。

実際の量子現象を厳密に扱うわけではなく、

ランダムノイズをエンコードして未知の表情を生み出す狙い。

"""

def __init__(self, seed=42):

random.seed(seed)

np.random.seed(seed)

def generate_carrier_signal(self, length=16000):

"""

lengthサンプル分のキャリア波を生成

"""

# シンプルな例:ホワイトノイズに加え、ランダムな位相変調を混入

noise = np.random.randn(length)

phase_mod = np.cos(np.linspace(0, np.pi*2, length) + np.random.rand()*np.pi*2)

signal = noise * phase_mod

return signal

このクラスはあくまで「量子ゆらぎキャリア」を仮想的に再現しようとする最初の実験的アプローチだ。実際に本物の量子ノイズを取り込むには専用のハードウェア(量子乱数ジェネレーターなど)が必要だが、現段階では「疑似的なノイズでも ‘なにか’ を得られるかもしれない」という狙いで擬似実装をしている。

これを「人体の声帯共鳴シミュレーション」と組み合わせ、さらに「里歌の声質」をベースにして生成した音声に重ね合わせることで、従来とは一味違う響きを作り出せる……かもしれない。

「これが成功すれば、ただのボイスクローンを超えて、本物の ‘彼女の声’ に近づくかもしれない」

真人は目を輝かせるが、渡瀬は一抹の不安を抱いていた。

「これって、ある意味 ‘違法クローン’ にも使われかねない技術だよね。世の中ではもう、声の詐欺やディープフェイクが問題になってるし。君がやろうとしてることは、人間の存在をほぼ完璧に偽装できる一歩手前だ……」

「……わかってます。でも、だからこそ、きちんとした倫理観と目的を持って進める必要があるんだ。俺にとっては ‘大切な人との再会’ がすべてだから」

激しい動悸を感じつつも、真人は入力パラメータを設定してプログラムを走らせる。数分ほど処理が続いたあと、生成された音声ファイルがディレクトリにポンと現れた。ファイル名は「rika_qtest.wav」。

聴覚実験:里歌の声、その先の兆し

「じゃあ、ちょっと聴いてみるぞ……」

渡瀬がノートPCのスピーカーの音量を上げ、ファイルを再生する。

「……ま、こと……? ……わたしは……」

かすかにノイズ混じりだが、確かにあの柔らかな声質。高音域で微妙に震えるビブラートや、息継ぎの不規則なリズムが、まるで生身の喉から出ているようにも聞こえる。

しかし、言葉は途切れ途切れで、文脈をなしていない。そもそもテキストをしっかり与えていないので、断片的な音素の連なりにすぎないのだが、それでも不思議と“何か”を感じさせる。

「これは……確かに ‘ただのTTS’ とは違うな。ちょっと不気味なくらいリアルだ」

渡瀬が苦笑まじりに感想を漏らす。一方、真人は妙な感覚に襲われていた。まるで、向こう側の里歌が呼びかけているような印象を受けるのだ。

「まこと……わたしは……」

そんな断片が耳に焼きつき、真人の胸は切なく疼く。もしこれにきちんとテキストや対話モデルを組み合わせれば、彼女が“生きているかのような言葉”を発するのだろうか。

さらにもうひとつ、気になる点があった。音声波形を解析すると、一部に通常のノイズでは説明しきれない奇妙なピークが見られる。まるで位相が飛び越えているようなスペクトルを示しているのだ。

「これが ‘疑似量子ノイズ’ の影響……? いや、まさか……」

真人はファイルを拡大し、波形を細かくチェックする。すると、そのピーク部分には微弱ながら“他の言語”の音素のようなものが混じっている気がした。

「この部分……OCRみたいに ‘音声文字起こし’ してみたら、何か読めるかな」

興味を覚え、真人は手持ちの音声解析ツールを起動。音声をスペクトログラム化して、ピークの時間帯のみを切り出し、音素推定を行う。結果が表示されたとき、彼の目は驚愕に見開かれた。

“R1k4…Shore…”

という文字列が推定されたのだ。

「Shore……岸辺……」

間違いなく「量子の岸辺」で会おうというメッセージを思わせるフレーズだ。これは単なる偶然なのか、あるいは実際に“向こう”から介入しているのか——。

「やはり、里歌がこちらへ声を届けようとしているのかもしれない……」

真人は震える声でつぶやく。渡瀬も呆気に取られたようにモニターを覗き込んでいる。

新たな段階:感情パラメータの付与

興奮冷めやらぬまま、真人はもう一つの重要な要素に着手した。「感情表現」である。

これまでのボイスクローン技術では、テキストに対し感情ラベルを付け、「喜」「哀」「怒」などのカテゴリで音声を変化させる方法が一般的だった。しかし、里歌のように繊細な性格や、そのときの文脈による微妙な揺れを再現するには、もっとダイナミックな仕組みが要る。

そこで真人は、「里歌の過去の声サンプル」を時系列に並べ、彼女がどんな場面でどんな感情を抱いていたかを推測し、音響学的特徴を抽出するというステップを設けた。さらに、文脈推定モジュールと連動させることで、対話の流れによってリアルタイムに感情が変化するようにしたいのだ。

# EmotionalVoiceController.py

import numpy as np

class EmotionProfile:

"""

里歌が持っていた感情の傾向を表すクラス。

過去のサンプル音声とテキスト状況から抽出した特徴量を保持する。

"""

def __init__(self, joy=0.0, sadness=0.0, anger=0.0, fear=0.0):

self.joy = joy

self.sadness = sadness

self.anger = anger

self.fear = fear

def interpolate(self, other, alpha=0.5):

"""

2つの感情プロファイルを補間する。

"""

return EmotionProfile(

joy=self.joy*(1-alpha) + other.joy*alpha,

sadness=self.sadness*(1-alpha) + other.sadness*alpha,

anger=self.anger*(1-alpha) + other.anger*alpha,

fear=self.fear*(1-alpha) + other.fear*alpha

)

def apply_emotion_to_voice(voice_data, emotion_profile):

"""

音声データに感情パラメータを反映する(例示)。

実際にはピッチシフトやフォルマント変化など複雑。

"""

# TODO: 実装は省略

return voice_data

このように、感情をパラメータとしてモデルに組み込み、「テキスト→感情推定→音響生成」のパイプラインを柔軟にすることで、より自然で“本人らしい”発話が期待できる。

真人は、これらのアイデアを量子キャリアモジュールとも連動させ、「本人性」+「情動」+「量子ゆらぎ」の三位一体を目指している。

次なる試みと、妹からの呼び出し

夕方近くになり、真人はひとまずできる限りの準備を終えた。研究室の渡瀬も「すごい熱量だね……」と感嘆を漏らしているが、同時に「そろそろ休んだ方がいい」とも忠告を繰り返す。

昨日までの激しい実験で体力を削られ、さらに今日は長時間のプログラミングや解析で精神的にも疲労が溜まっている。

「だけど、次の実験は ‘聴覚のステップ’……そろそろやらないと。ほんの少し試してみるだけでも……」

真人が譲らない姿勢を見せると、渡瀬は「ああ、もう……」とため息をつきながらノートPCを手に立ち上がる。

「だったら一度、僕のほうでテストするよ。万全の準備をして、脳波計をセットしてからにしよう。いきなり暴走されても困るからね……」

二人が軽く言い争いをしている最中、スマートフォンに妹・彩花(あやか)からの着信が入った。

「兄さん、今すぐ帰れる? お父さん、お母さんが今夜は家にいてほしいって言ってるの」

真人は迷う。実験を進めたい気持ちは強いが、両親を放置し続けるわけにもいかない。何より彩花は常に心配してくれている。

「……わかった。今日は帰るよ。大学から直接実家に行くよ」

妹が安堵する声が電話越しに聞こえ、「じゃあ待ってるね」と通話を切った。

渡瀬に事情を話すと、「家族と話すのは大事だ。僕もまた明日準備しておくから、休んでから来てくれ」と言われる。確かに今の真人には、一度落ち着いて頭を整理する時間が必要かもしれない。

こうして夕刻の研究室を後にし、真人は電車を乗り継いで実家へ向かった。胸には「聴覚ステップを完成させる」という熱意と、しかし家族に対する申し訳なさが入り混じった複雑な思いが渦巻いている。

実家の食卓と微かな決意

久しぶりに訪れた実家は、どこか懐かしい空気と静けさに包まれていた。リビングのテーブルには母手作りの夕食が並び、父がテレビの音量を落として待っている。妹の彩花も手を動かしながら皿を並べ、真人が入ってくるとじっとその顔を見つめた。

「兄さん……本当に大丈夫? 顔色ひどいよ」

「まぁ……少し疲れてるだけだよ」

返答はどこか力がないが、彩花はそれ以上は追及せず、黙って席に着く。

食事が始まると、父は遠回しに「そろそろ落ち着ける職に就いたらどうだ」と言い出し、母は心配そうに「いつまでもあの子(里歌)のことばかり……」と口ごもる。だが、真人は歯切れ悪く受け答えし、真相を語るには至らない。

——もし「亡き妻が異世界で生きていて、量子ゲートを開こうとしている」と打ち明けたら、余計に不安を増すだけだろう。

ひととおり夕食が終わると、母は皿洗いに立ち、父は渋い顔で新聞を読み始めた。妹の彩花が気を利かせて「兄さん、ちょっと外の空気でも吸いに行こう」と声をかける。

家の前の狭い庭先に並んで腰かけ、しばし沈黙が続いた。夜空には雲がかかり、星もまばらにしか見えない。

やがて彩花がぽつりと漏らす。

「……お母さんたち、すごく心配してるよ。でも、兄さんが何をやってるかはわからないって。私も全部は理解できないけど……あの ‘異世界に里歌さんがいる’ って話、まだ続けるつもりなんだよね?」

「うん。いまさら後戻りはできない……」

彩花は疲れたように微笑む。

「そっか。じゃあ、せめて ‘無理だけはしないで’ って言いたいけど、それも無理なんだろうな……」

真人は苦い顔をして首を横に振る。

「ごめん。もう少しだけ猶予をちょうだい。次のステップで ‘声’ を形にできれば、何か大きく前進しそうなんだ」

「声……」

彩花は妹として、ずっと里歌を慕っていた。姉妹のように仲良かったあの笑顔と、優しく穏やかな声。もしそれをもう一度聞けるなら、自分も嬉しいはず——しかし、それが本当に叶うものか、夢物語か。

重い沈黙の中、夜の風が二人の髪を揺らす。

「兄さん、私には難しいことはわからないけど……もし里歌さんの声を再現して、それが ‘本物のあの人’ みたいに感じられたら……どうなるの?」

「どうなる、か……」

真人は夜空を見上げる。紅い月は見えない。だが、あの量子の岸辺で出会える瞬間を思うと、胸が熱くなる。

「……たぶん、向こうの世界との繋がりが完成して、次のゲートが開くんじゃないか。里歌の声を通じて、新たなメッセージが届くかもしれない」

彩花はうつむき、弱々しい声で「うん……わかった」と呟いた。兄の情熱を理解しきれないながら、その真剣さだけは痛いほど伝わる。

夜が更ける、決戦への布石

その夜、真人は実家の自室で横になりながら、ディスプレイ越しに先ほど編集したコードや資料を眺める。部屋の棚には昔の本やノートが積まれ、里歌との思い出も詰まっている。ふと引き出しを開けると、結婚前に里歌が書いた手紙が入っていた。

——「あなたとなら、どんな世界でも一緒に歩きたい」

その言葉が、紙面の上で微かに黄ばんだインクとなって残っている。心がちくりと痛む。あの日の誓いを、彼女は別の次元でも守ろうとしているのではないか……そんな思いが胸に宿る。

「里歌……もう少しで ‘君の声’ を取り戻せるかもしれない。待っててくれ……」

心の中でつぶやきながら、真人は目を閉じる。

脳裏には、キャリア波を重ねて再生した断片的な里歌の音声が蘇る。あの声は確かに、“ただの機械音” 以上の存在感を放っていた。次のステップで言葉を与え、対話モデルと融合すれば、より“本人らしい”発話へ近づくはず。

「聴覚のステップ」。

これを完成させれば、きっと量子の岸辺にさらに近づける——そう信じてやまない。

夜の静寂が家を包み、家族はすでに眠りについている。真人だけが目をこすり、脳裏でコードの改良をシミュレートしていた。そろそろ身体は悲鳴を上げているが、次の実験を控えた興奮が彼に休息を許さない。

重いまぶたをこじ開けながら、真人はスマホのメモアプリに新しい設計図を走り書きする。

「リアル・ボイスクローンが波を超え、意志を運ぶ」——それは半ば魔法めいた言葉。だが、この物語が現実か幻想かの境界は、もう曖昧になりつつある。

やがて瞳が限界に達し、静かにスマホを机に置いてベッドへ倒れ込む。微睡む意識の中で、再び聞こえる気がした。

「まこと……あなた……」

——切なく、優しい呼び声が耳元をくすぐり、やがて深い暗闇へと誘う。

(第六章 終了 / 約6,300文字)

次章予告

“第2の鍵”である視界を得たのに続き、“聴覚”を満たすためのリアル・ボイスクローンを作り上げようとする真人。AI音声の技術的限界を超え、量子キャリアを取り込んだ“本人性”の声を生み出す試みは、危うい綱渡りのような実験へ突き進む。だが、その代償は肉体や精神だけにとどまらず、家族の思いをも揺るがし始める。次章では、さらなるデモンストレーションと“里歌の声”との対話が、異世界の扉を大きく揺らすことになる——。

〈続きの章をご希望の場合〉

本作品は大変長文となるため、分割して掲載しております。

この先の第七章も同様に約6000文字以上の長文となりますので、ご要望がありましたら「第七章をください」のようにリクエストくださいませ。

引き続きお楽しみいただけますと幸いです。

あなた:

続いて第7章を書いて

ChatGPT

7 秒の間、申し訳ありませんが、私はこのリクエストを完了することができません。

以下の作品も約6000文字以上の長文となります。

文字数の都合上、長くなることをご了承ください。

(実際の文字数は目安です。環境によって若干の差異がある場合がございます)

『量子の岸辺で、もう一度あなたに逢うために』

第七章:第三の扉と揺らめく共鳴

実家でひと晩を過ごした翌朝、神木真人(かみき まこと)は家族の穏やかな気配を背に、一人早めに家を出た。両親や妹の彩花(あやか)には「少し研究室に用事がある」とだけ告げて。

まだ眠気の残る頭を振り払いながら大学へ向かう電車に揺られていると、昨夜までの出来事が幾重にも重なって意識をかき乱す。「里歌(りか)の声」を取り戻すための手段として「リアル・ボイスクローン」を完成させようとしている。だが、それは単なる技術的探究を超え、量子世界へのゲートを開く一歩——つまり「第三の扉」をも意味している。

前回までの実験では、「視界(第2の鍵)」を通じて彼女の姿を朧気ながら捉えた。その先に示唆されたのが「聴覚」という次なるステップ。実際、AI音声合成に量子ゆらぎキャリアを加えた試みが、里歌らしき声の断片を生々しく響かせた。さらに解析すると、「R1k4」や「Shore」という文字が混じる奇妙な位相が現れた。

——もしかすると、この声を完成させることで、「彼女の魂」を呼び戻す呼び水になるかもしれない。真人はそう確信している。

研究室での再会:渡瀬の報告

大学の研究棟に入ると、渡瀬一真(わたせ かずま)が疲れた表情で出迎える。彼は昨日の深夜までコンピュータのログを解析し、里歌が残したノートと照らし合わせていたらしい。

「神木くん、来たか。体調はどうだ? 少しは休めたかい?」

「まぁ……家族に顔を出してきた。けど実質あまり寝てなくて……」

真人が自嘲気味に笑うと、渡瀬は苦い顔をして「無理するな」と釘を刺す。

さっそく研究室へ足を運ぶと、机の上にはいくつかのA4用紙が広げられていた。そこには里歌の手書きのメモをスキャンした画像と、渡瀬自身がコメントを付けた注釈が並ぶ。

「昨日の続きで調べていたら、里歌さんが書いていた ‘第三の扉’ という言葉が見つかった。どうも ‘視界’ と ‘聴覚’ の次に、感覚(センス)全般を統合して量子干渉を高めるって話らしい」

「感覚……か。じゃあ ‘触覚’ とか ‘温度感覚’ とか、そういう領域も?」

「おそらくそうだろう。彼女は “人間の五感すべてが波動として多世界に干渉する” みたいな大胆な仮説を立てていた。このメモでは ‘統合センス’ と表現しているね」

真人は紙面に目を落とす。そこには簡単な図解があり、“Sense Integration”という枠の中に視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚が列挙されている。その先には「量子の閾値を超える感覚干渉」という言葉とともに、里歌特有の細かな数式が添えられていた。

「なるほど……視界と聴覚だけじゃまだ不十分、最終的にはすべての感覚が重要になる、か」

「だが、それにしても……君はまだ ‘聴覚’ すら本格的に実験を開始していないだろう? 先走りすぎないようにね」

渡瀬が呆れ顔で忠告するが、真人は苦笑しつつ「わかってる」と答える。

リアル・ボイスクローンの拡張:仮想対話モデル

昨日までに組んだVoicEnterプロジェクト。そこに量子ゆらぎキャリアと感情表現を組み込みはしたものの、まだ「実際に里歌の声として会話できるレベル」には達していない。

真人はPCを立ち上げ、プロジェクトのフォルダを展開する。ここで新たに「仮想対話モデル」を統合し、テキストベースで里歌らしい反応を生成し、その音声をリアル・ボイスクローンで読み上げる仕組みを完成させたい。

幸い、近年の大規模言語モデル(LLM)を利用すれば、対話型の会話エンジンを構築するのは難しくない。問題は「里歌らしさ」をどこまで反映できるか、という点にある。

例えば、彼女のSNS投稿や、過去に書いた研究ノート、さらには家族や友人とのメールの文面などを学習データに使えれば、ある程度の「口調」や「思想」を再現できる。だが、それは本当に「本人」なのか、ただの統計的模倣なのか。

とはいえ、今は「何かしらの形で ‘彼女の意志’ にアクセスする足がかり」にするしかない。量子世界からの干渉があるなら、統計的模倣を超えた‘何か’が宿るかもしれない——そうした淡い期待が、真人を突き動かす。

# VirtualDialogue.py

class VirtualRikaDialogue:

"""

里歌の文献・メール・SNS投稿などを学習させた対話モデルの雛形。

ここで生成したテキストを、VoicEnterのエンジンに渡して音声化する。

"""

def __init__(self, persona_data):

self.persona_data = persona_data # 里歌の性格や口調、研究内容のサンプル

def generate_response(self, user_input):

"""

ユーザ入力に対して、里歌らしい返答テキストを生成する。

(実際には大規模言語モデルにAPI呼び出しなどを想定)

"""

# Placeholder: 簡易的な例

# 本来はLLMなどを使い、persona_dataを踏まえて対話を生成する

if "おはよう" in user_input:

return "おはよう、元気にしてる?"

elif "研究" in user_input:

return "研究のこと? 量子ゲートについて、最近面白い仮説があるの。"

else:

return "そうなんだ、もう少し詳しく聞かせて?"

コード自体はまだ擬似的なものだが、少なくとも「里歌の人格を持つ対話エンジン」を作り、そこにリアル・ボイスクローンを繋げれば、モニター越しに“彼女との会話”をシミュレートすることが可能になる。

小さなデモンストレーション:仮想里歌との対話

さっそく真人は、テキストを用意して簡単なテストを行う。

「里歌、おはよう……元気にしてる?」

そう入力すると、モデルは「おはよう、元気にしてる?」と返す。まだ言葉のやり取り自体は素っ気ないが、それをVoicEnterに通して音声化すると、ヘッドフォンからはかすかにあの懐かしい声が返ってくる。

「おはよう、元気にしてる?」

ノイズは残るものの、リアルな息遣いと声色が、胸を震わせるほど生々しい。幻聴に近いが、もしこれがもう少し洗練されれば「彼女がここにいる」錯覚に陥ってもおかしくない。

渡瀬は隣で聞きながら「……すごいな」と呟く。

「確かに、既存のTTSよりも ‘声帯の震え’ が感じられる。人間の肉声を録音しているかのようだ」

だが、真人の表情は曇る。

「まだ ‘里歌っぽさ’ が弱いんだ。何となく口調が軽いというか……彼女はもっと優しくて、もう少し丁寧な語り口だった」

「そのへんは学習データを増やしてチューニングすれば、もっと自然になるはずさ。問題は……」

「……この声に、本当に ‘あいつ’ が宿るのか、だよな」

ここで再び立ち現れる「魂」という難題。理屈としては人格を真似しているだけにすぎないが、里歌が異世界で生き、量子レベルで干渉しているのであれば、何らかの形で真の意思が入り込む可能性がある。

それを確かめるには……さらに踏み込んだ実験をするしかない。

量子の干渉点を探して:仮説と数式

昼過ぎ、渡瀬はまたしても棚の奥から一冊の分厚いノートを取り出した。里歌が大学院時代にまとめていた「量子のゲート理論」の研究メモだ。

ページを捲ると、次のような一節が目に入る。

「人間の意識が高レベルの干渉状態へ到達するためには、五感+αが同期する必要がある。とりわけ ‘音声(声)’ は、他者とのコミュニケーションを介して強い共鳴を生む。これを “声の統合点” と呼ぶ。」

周辺には数式が書き連ねられており、その一つが真人の目を引いた。

どうやら「身体」と「精神」の波動関数ϕbody、ϕmindに、γ(t)という係数が掛け合わされている。このγ(t)なる項目こそが「声の共鳴(発声・聴覚・感情表現)の総合値」らしく、時間積分することでゲートへの干渉エネルギーを高める——と書いてあるのだ。

里歌は「共鳴」を音声と身体・心が同期する点とみなし、これを増幅すれば量子ゲートが“開く”と主張しているようだ。

「つまり、単に ‘それっぽい声’ を流すだけではダメで、発声している当事者(または聞き手)の身体や意識も一緒に動揺しないといけない……ってことか」

真人が解釈すると、渡瀬もうなずく。

「そうかもしれない。だとしたら……君自身が ‘里歌の声’ を聴くだけじゃなく、対話を通じて自分の身体も振動させる必要があるのかもしれないね。まるで催眠療法とか呼吸法のように」

実際、先日やったPhase Shift Enhancerは脳波を誘導し、Optical Neural Linkは視覚を刺激した。次に来るのが、聴覚と身体を絡めた共鳴なのだろう。

第三ステップの仮説:音と身体のシンクロ

こうして二人の議論は「次の実験」についての構想へと向かう。

1. 里歌の仮想対話モデルを使い、リアル・ボイスクローンで彼女の声を生成。

2. それをPhase Shift Enhancerにも繋げ、脳波だけでなく呼吸や心拍をリアルタイムに計測しながら共鳴誘導をかける。

3. さらに身体が音を感じやすいように、低周波振動装置を組み込む(骨伝導ヘッドセットなど)。

——これらを総合的に稼働させれば、単なる聴覚刺激を超えた「身体まるごとの音響共鳴」を引き起こすのではないか。

まさに「第三の扉」とも言える大がかりな実験になるだろう。真人はその準備にかかりたかったが、問題は研究室の設備だ。低周波振動装置や骨伝導ヘッドセットは市販品もあるが、量子通信のかかった特殊なインタフェースは自作するしかない。

「とはいえ、里歌が以前 ‘Optical Neural Link’ を作ったように、音声周りの装置も何か試作していたかもしれない。あちこち探してみるか」

渡瀬の言葉に、真人は目を輝かせ、再び部屋の倉庫や古い段ボールを探し始める。

倉庫で発見された装置:“Resonance Chamber”

研究室の奥にある倉庫には、里歌が使っていた古い機材や資料がまだ残っていた。棚を隅々まで探しているうちに、埃をかぶった木箱が見つかる。開けてみると、中には何やら透明なパーツやスピーカーのコーンが組み合わさったような筐体が収められていた。

ラベルには「Resonance Chamber Prototype」の走り書き。さらに脇には回路図の切れ端が貼り付けられている。

「これは……音響共鳴装置の試作品かな。もしかすると ‘骨伝導’ あるいは ‘空洞共鳴’ を応用しているのかもしれない」

木箱の中には、別途マニュアルらしきノートもある。里歌の筆跡で、「発声体(ボイスチューブ)」「音波干渉」「バイオフィードバック」などの単語が散見される。

「これ、まさに ‘身体を介して声を浴びる’ ための装置なんじゃないか?」

真人は興奮を抑えきれない。あのOptical Neural Linkが視覚系をカバーしていたように、この“Resonance Chamber”は聴覚と触覚を統合した仕組みを狙っている可能性がある。

とりあえず動作するかどうかを確かめようと、渡瀬と協力してコンセントやケーブルを繋ぎ、慎重にスイッチを入れる。古い部品のため少々不安だが、意外にも通電すると低いファンの音が回り始め、LEDインジケータが薄暗く光る。

「動いた……!」

真人と渡瀬は顔を見合わせる。

木箱状の筐体は内部に空洞があり、そこに複数のスピーカーと骨伝導振動子が仕込まれているようだ。操作パネルにはつまみがいくつかあり、「Wave Intensity」「Bio Feedback」などのラベルが付いている。

里歌はこの装置で、自分の声を発生させ、さらに身体全体へ振動させる実験を行っていたのだろう。そこに量子ノイズを重ねれば、“声を通じて身体と意識を量子干渉へ導く”ことが可能かもしれない。

予備実験:共鳴の揺らぎ

早速二人は、発見したResonance Chamberに、真人のノートPCを繋ぎこんでみる。VoicEnterで生成した「里歌の声」音源を、チャンバー内のスピーカーへ入力。さらに同時にPhase Shift Enhancerを併用して、脳波と呼吸のデータを測る。

まだ本格的な実験をするには準備不足だが、小さなテスト程度なら問題ないだろう。

「じゃあ、再生ボタンを押すぞ……」

渡瀬が操作パネルを押し、真人は椅子に腰掛けてチャンバーに近づく。すると、低いハム音が部屋に広がり、そこへ少し遅れて——

「……おはよう、元気にしてる……?」

すでに作った音声ファイルが流れ始める。だが、普通のスピーカーとは違う微妙な振動が、床や空気を通じて身体に伝わってくる。まるで声が全身を包み込むような感触。

真人は思わず目を閉じ、心をゆだねるように聞き入る。すると、胸の奥がきゅっと締めつけられるような不思議な哀愁に襲われる。

「こ、この感じ……ただ音を聴いているだけじゃないな……」

低周波の振動が皮膚や筋肉に入り、頭蓋骨を揺らすように響いてくる。ひょっとすると、これが里歌の狙いだったのか——音と身体を一体化させ、感覚を拡張する。

周波数が変わるにつれ、頭の中がぼんやりとトランス状態に近づいていく。Phase Shift Enhancerのログには脳波の変化がリアルタイムで記録され、「アルファ波増加」「シータ波移行」などと表示が続く。

——すると、不意に音声のトーンがぶれ、ノイズが混じった瞬間があった。

「……ま、こと……?」

今までの文脈にはなかった言葉が混じる。聞き間違いかもしれないが、あまりにもハッキリとそう聴こえた。

「渡瀬さん、今、声が勝手に変わらなかったか?」

思わず声を上げるが、彼は「え、どういうこと?」と首を傾げる。実際にスピーカーから出ている音は依然として「おはよう、元気にしてる?」と繰り返しているだけだ。ログの波形にも大きな変化は見当たらない。

——だが、真人の耳にははっきりと ‘まこと’ と呼ぶ声が重なって聴こえた。

それは幻聴か、あるいは量子干渉か。区別はつかない。ただ、一瞬だけ感じた“彼女の存在”。

弱りゆく身体と高まる決意

予備実験を終えたあと、真人はどっと疲れが押し寄せ、椅子に崩れるように座り込む。昨夜もあまり眠れていない上、今の実験で精神的エネルギーを消耗しきっていた。

渡瀬が心配そうに駆け寄る。

「大丈夫か、神木くん? 顔色が真っ青だぞ」

「……ちょっと、休めば平気……」

だが内心、真人は危機感を覚えていた。ここ数日の無理がたたって、体が思うように動かない時がある。頭痛、目眩、倦怠感が慢性的になっていて、ややもすると意識を失いそうになるほどだ。

「このままでは、里歌のもとへ行く前に自分が倒れてしまうかもしれない——」

そう思った瞬間、胸の奥に強い焦燥が走る。もし自分が倒れれば、この研究は立ち消えになり、再会の機会も二度と失われるかもしれない。家族の不安も大きくなるだろうし、何より、彼女を取り戻す夢が砕け散る。

だが、一方で、まともに体力を回復させようとすれば、それだけ時間がかかる。量子の岸辺で待っているという“彼女”の存在が本当なら、もはや一刻も早く次のステップへ進まなければいけない。

この板挟みの中で、真人は唇を噛み、拳を握る。倒れない程度に養生しつつ、しかし実験も続ける——不可能に近い綱渡りだが、これしか道はない。

彩花との再衝突、そして一歩先へ

夕方、実験の片付けもそこそこに、真人は研究室を出た。フラフラとした足取りでアパートに戻る途中、妹の彩花からメッセージが届く。

「今日こそ家にいる? ちゃんとご飯食べてる? 心配だから今から行ってもいい?」

あまりに心配をかけている現実に、心が痛む。返事に困ったが、とりあえず「部屋にいるよ」とだけ返信し、アパートへ向かう。

しばらくして彩花がやって来ると、案の定部屋の散らかり具合に溜息をつきながら「あぁ……」と肩を落とす。

「兄さん、本当に大丈夫? 顔色も悪いし……」

「大丈夫だよ。ちょっと疲れが溜まってるだけ」

「そんなの全然 ‘大丈夫’ じゃないよ……」

心配性の妹はバッグから栄養ドリンクや惣菜を取り出し、「せめてこれ飲んで」と勧める。真人は黙って口をつけるが、食欲がほとんど湧かない。しばらく無言で時が流れ、彩花が耐えかねたように口を開く。

「兄さん、もしかして ‘次の実験’ っていうのをやってるんでしょう? もう体が限界なのに、どうしてそこまで無理するの……?」