デフフッドを導入したろう教育の実践。

デフフッド(Deafhood)。

この用語は、生まれつきのろう者(ネイティブサイナー)であり、イギリスにあるブリストル大学ろう者学センターの教員を務めていたパティ・ラッド(Paddy Ladd、ろう文化の研究で博士号を取得)が作ったものです。

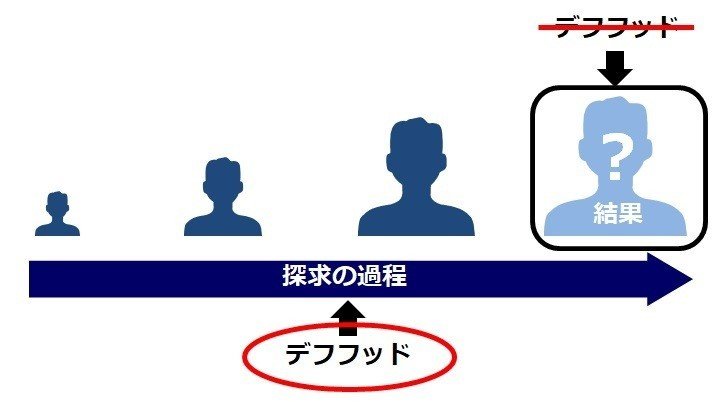

彼は、ろう児・者のことを、外の世界に生きる他者(マイノリティ・マジョリティの両方)と対話し、またマジョリティとしての聴者とマイノリティとしてのろう者との間にある社会的・歴史的な物語とも対話し、そうして自己との対話を深めていくことで、ろうである自分はどのような人間として生きていくかを探求する存在として捉えています。つまり、「ろう」である自分の生き方の探求であり、「自分探し」であるといえます。

これは、医学的・身体的に聴覚に障害があるといった固定的なもの(デフネス、Deafness)に傾注し、どのように「自分探し」をして生きている人間なのかに関心が向けられないことへの異議申し立てでもあるといえます。この点から、自分探しをする者には、難聴、ろう重複障害、盲ろうも含めて考えることができるでしょう。

そして、この探求の過程こそ、彼は「デフフッド」であるといっています(Paddy Ladd、2007)。デフフッドは探求の結果ではなく探求の過程を指していることに注意する必要があります。そもそも、探求した結果として現れるろう児・者一人ひとりの姿は必然的に異なるものですし、最初からこうあるべきだと強制するものではないのです。一人ひとりが生きる外の世界も、家族、学校、地域など、その特性や中身が違いますよね。だからこそ、彼は、探求の過程こそが大事だと強調しています。

そのように強調するのは、次のような問題意識があるからです。

言語・文化的にマイノリティであるろう児・者は、マジョリティである聴者社会に潜む特権的ディスコースに晒され続けています。特権的ディスコースには、聴こえることが基準であり、聴こえないことは治すべき対象とみなしてもらうような力を持っています。

周りを見ると、テレビを見ればドラマ番組も議会生中継も音声で流れている。町を歩けばアナウンスは音声でなされている。学校や職場に行けばみな音声で話している。いつどこにいっても聴者が依存できる音声ばかり。そして自分も周囲から音声や聴覚を使うように求められる。そうして彼らは、自分の経験から、特権的ディスコース(目に見えない抑圧)を感じ取ります。

例えば、”手話よりも音声言語が断然いいに決まっているよ”、”声を出さないと聴こえる人に認めてもらえないよ”、”聴こえないから人一倍頑張らないといけないよ”、”相手は手話が分からないから手話に音声をつけなさい”など。

こうした特権的ディスコースに晒され続けているろう児・者の中には、そのディスコースに対抗できるディスコースが見つからず、「自分探し」も狭くなったり偏ったりして自分を肯定しにくくなっていきます。

しかし、ろう児・者は、マジョリティである聴者社会を含む外の世界と対峙し、その世界における自分たちの居場所について考えることから逃れることはできません。

だからこそ、マジョリティもマイノリティも存在する世界で、自分はどのようなポジション(立ち位置)に立って生きていくのかを探求する過程を作ることが重要になるのではないかという問題意識が出てくるわけです。言い換えれば、デフフッドを導入した経験の機会を作る、いうことです。

それでは、その経験の機会はどこで作ったらよいのでしょう。ここからは、教育学と心理学の視点でろう学校におけるデフフッドの導入を進めている私の考えになります。その1つとして考えられるのが「学校」です。

学校とは、従来学習者個人が頭の中に特定のまとまりをもった知識や技能を獲得する場として考えられていました。しかし現在は、そうではなく文化的実践の場(佐伯胖, 1995)であると考えられるようになっています。つまり、知識の伝授ではなく、教材の背後にある文化の、文化としての価値を、あらためて問い直し、共同的に吟味し、自分が主人公になって味わうことであるといいます。各教科は、先人が築いてきた文化を「教材」として提供されるものです。子どもたちは、各教科での学習を通して、自分と文化とを関係づけて「自分はどうなるか」といった「自分探し」をするのです。

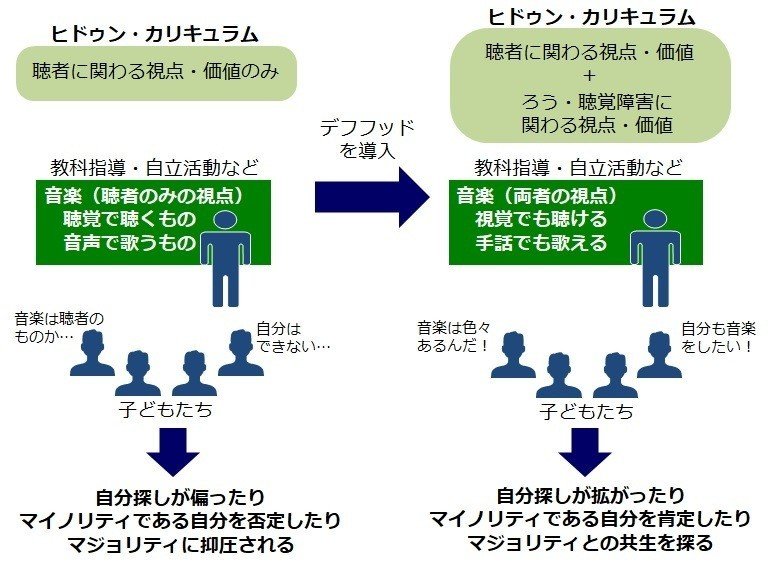

しかし、その文化とは何かに注目してみると、マジョリティ文化のみであったりマジョリティ文化が主に取り上げられたりすることが多いのです。学習者個人における学びの経験(=文化的実践)の総体を「カリキュラム」というのですが、実はそこに隠れたカリキュラム(ヒドゥン・カリキュラム)のメッセージがあるのです。隠れたカリキュラムのメッセージの多くは、力、権威、権利、参加と関連しており、これらは学習者の世界観を持続的に作り上げていくのです(Lovat & Smith, 1998)。ろう児・者との関係でいえば、先ほど挙げた特権的ディスコースの目に見えない抑圧がこのメッセージに該当します。

例を挙げましょう。もしろう児に音楽科で音楽とは何かを教える単元を行うとします。ヒドゥン・カリキュラムの視点でその単元のねらいや内容にどのようなメッセージが内包されているのかを調べてみて、音楽とは聴覚と音声を使って行うものだ、音楽の文化はそうして築かれてきた、というような内容だったとします。聴者に関わる視点・価値のみになっているわけです。そうすると、それを受けたろう児は、音楽といった文化とどのように関係づけたらよいか戸惑うでしょう。聴覚活用ができない自分は音楽ができない、音楽は聴者のものなのか、などと考えることで、音楽は自分とは関係ないものだと自分探しが偏ったりします。

しかし、ここでろうとしての探求の過程を重視する「デフフッド」を導入します。具体的には、聴者に関わる視点・価値だけでなく、ろう者・聴覚障害者に関わる視点・価値も一緒に提供するのです。そうして音楽とは視覚や手話でもできるものだ、そのような音楽の文化もあるのだという内容が子どもたちに伝わる。そうしてろう児は、音楽は色々あるんだ!自分も音楽をしたい!と自分探しが拡がったりするでしょう。

しかしながら、ろう学校の教科教育の現状を見ると、教科研究よりも日本語の指導が重視される状況が続いており(特定非営利活動法人ろう教育を考える全国協議会・ろう学校人事専門性検討委員会, 2011)、教科研究に関しても、教材選択・精選、指導形態、視覚的教材・教具、授業展開、板書の工夫等(斎藤佐和, 2006)など指導方法に関するものが中心です。

一方、教科における各単元の指導内容に着目した研究はあまりなく、とりわけデフフッドのようにろう児が主人公となって各単元とつながり、「自分探し」していけることを意識したものは皆無でした。そこで現在、あるろう学校2校の先生方と、学部研究として全教科・各単元の授業にデフフッドを導入し、「自分探し」を実践できるような教育実践研究を実施しています。現在は、全教科ともデフフッドを導入できる単元があることがわかり、かつどのような視点でデフフッドを導入していけばよいのかについても授業実践事例の分析結果からわかっています。何よりろう児にも授業中に変化が見られています。

一例をあげるとすれば、英語科であれば、自己紹介に関わる単元で、自分がろうであることと意思疎通の方法は何かを伝える英語表現を追加する。そうして聴者は音声でこのような内容で自己紹介をするが、ろう者はこのような内容で自己紹介できるということに気づきます。理科であれば、神経の働きに関わる単元で、「目が高い」といわれるようにろう者の視覚が聴者よりも優れているのは具体的に何か、科学的知見を追加して紹介する。そうすることで聴者とろう者との視覚はどこが同じでどこが違うのかを科学的に考えることができます。こうした授業を通して、ろう児はその単元に関心を持ち、その単元にあるマジョリティとマイノリティの文化や価値の両方とつながることで、自分はこうなろうと「自分探し」を進めることができるわけです。

デフフッドを導入したろう学校の授業実践は、ろう児にとって、各教科を通してマジョリティとマイノリティの世界を楽しく行き来しながら「自分探し」の旅を豊かにしてくれると思います。

なお、デフフッドの導入は、各単元とは関係ない内容を加えるものではありません。あくまでも各単元のねらいに基づいて行うことを原則とします。つまり、各単元のねらいと関連して教材となる内容を加えます。その根拠は、学習指導要領の第1章総則にあります。同章の「教育課程の編成における共通的事項」として、(1)内容等の取扱いに「学校において特に必要がある場合には、…第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、全ての児童又は生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において特に必要がある場合には、この事項にかかわらず加えて指導することができる。ただし,これらの場合には,第2章以下に示す各教科,道徳及び特別活動並びに各学年,各分野又は各言語の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。」とあります。また、学習指導要領解説においても「障害のある児童生徒への配慮についての事項」として、「障害のある児童生徒などについては、学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと」とあります。したがって、デフフッドの導入は、”逸脱した”教育活動ではなく、学習指導要領で述べられている事柄とカリキュラムの観点を踏まえた教育活動であると位置づけることができます。ですから、マジョリティに関わる内容を排除してマイノリティに関する内容のみを行うものでもないのです。両方の内容を提供することで各単元について多角的に吟味することができるのが重要なのです。これは、ろう学校に身をおく授業担当教員にとっても教材研究の観点からより深く検討できることにつながり、非常に意味のあることではないかと思います。

これからもこうしたデフフッドを導入した授業実践が全国各地のろう学校に広がり、1つの専門性として確立していってもらえればと思います。

文献

パディ・ラッド(2007)ろう文化の歴史と展望-ろうコミュニティの脱植民地化. 明石書店.