ろう者の感覚が生み出す音楽。

「LISTEN リッスン」。これは、ろう者の音楽を表現したアート・ドキュメンタリー作品。映画監督はろう者2名が共同監督。スタッフ・出演者のほぼ全員もろう者。2016年に制作し、全国各地で上映されるたびに話題を集めました。

同作品のオフィシャルサイトではこのように述べられています。

映画監督である牧原依里は、これまで視覚や振動に工夫が施された“聴覚障害者向け”の音楽に心を動かされることはなかった。むしろ、無音で鑑賞するミュージカル映画のダンス、オーケストラの指揮者や演奏者の表情、身体の動きなどから視覚的に「音楽」を感じ、魅せられてきた。そんな折、手話そのものに「音楽」を見出す手話詩と出会い、大きな衝撃を受ける。一方、舞踏家の雫境(DAKEI)は、幼少期から補聴器をつけず、振動と視覚のみで育ってきた。「音楽なんてできっこない」と思い込んでいたが、舞踏との出会いでそれは覆される。踊りを続けるうち、いつしか「手話は言語の領域を超え、それ自体が音楽を奏でられるのではないか」という想いが芽生えていった。そんな二人の共振から「聾者の音楽」をテーゼにした映画の探求が始まった。聾のアイデンティティーから、いま「音楽」と「生命」の新たな扉をひらく。

私は、物心ついたときから聴者の音楽文化しかわからない世界に住まい、思春期には同年代の聴者がいつも音楽を会話の話題にするので、友達からCDを借りてどのように聴こえるのか経験してみたことがあります。

音楽なのだから、どのように感じるのかというテーマで聴けばよいのか考えればよいでしょう。しかしどのように聴こえるのかというテーマが先に出てしまうのは、私の聴覚がそこまで繊細に振動の変化やバリエーションを感知することはできないだろうとこれまでに聞き取ることができなかった経験の蓄積から予想していたからです。

実際にCDから聴こえてきたのは、様々な楽器が繰り出す音の洪水で、そこから浮かび上がってくる歌声をかろうじて感じる程度でした。

そんな私に「LISTEN リッスン」を鑑賞して同作品パンフレットに掲載するコメントを書いてほしいという依頼が来ました。ここに、執筆した内容の一部を掲載します。

⼈は歌い、踊って⾳楽を楽しむ。⺠族⾳楽学者の⼩泉⽂夫の話によると、⽂字を持たない⺠族はあるが、歌を 歌わない⺠族はないという。

なぜ⼈は歌い、踊るのだろうか。⼈と⼈が呼吸を合わせ、調⼦を合わせ、互いに歌い、踊ることで、共鳴し、 共感することができる。

⼼理学では「⼈格」と訳されるパーソナリティ(personality)の原語の意味に「反響する」とある。⼈と⼈は歌い、踊ることで、お互いに反響し合い、共に存在しているのだと実感する。哲学者の鈴⽊亮はこれを「響存」という。これは歌や踊りだけではない。

例えば、平安時代に謳われた歌謡集「梁塵秘抄」でもこういう⼀句がある。「遊ぶ⼦供の声聞けば我が⾝さへこそ動(ゆる)がるれ」。ろう者なら「遊ぶ⼦供の⾝体⾒れば我が⾝さへこそ動がるれ」だろう。

このように⼈と⼈は、⾝体と外界との間を循環するエネルギーによって湧きあがる情動を媒介に⾝体で響存する。「響存」とは、⼈と⼈とが共同して⽣きていくための最も基本的事柄ではないかと考えられている。

だから⼈は共に歌い、踊う。(松﨑, 2016)

私が「響存」を取り上げたのは理由があります。「LISTEN リッスン」の以下のシーンを見たときは、歌い手であるろう者の動きに反響するように私自身の身体も自然に「音楽的な何か」を感じる状態になっていたのです。

自分は、もう音楽を感じることができない人だと思っていたのに、聴覚的ではなく視覚的な表現、ろう者たちの歌う姿に音楽を感じずにはいられなかったのです。一体これはどういうことだろう。歌い手のろう者のどのような行動がどのように自分の身体に響いているのだろう。こうした問いを立てながらも、コメントを書いていた当時は答えを見いだせずにいました。

歳月は流れ、2020年10月に「アートを通して考える2」という企画でろう者がアートを楽しむためにろう者と聴者が語りあうトークセッションに登壇することになりました。トークセッションのタイトルは「異なる感覚の可能性」。モデレーターは東京藝術大学の荒木夏実先生、進行担当はろう者の管野奈津美さん、冒頭で紹介した牧原依里さんです。東京工業大学の伊藤亜紗さんと私がそれぞれ30分ほど話題提供してから、荒木先生とトークするという流れです。

これを機会に、私が10年以上ろう・難聴・ろう重複障害の子どもたちとの教育的係わり合いで見出してきた心理学的知見を拠り所に「LISTEN リッスン」を再度観て、話題提供の内容を考えようと試みたのです。

そうしたらある仮説が出てきました。

まず、以下の「LISTEN リッスン」予告動画で、白い服を着た複数のろう者が集まって歌っているシーン(0:00:09~0:00:12、0:00:42~0:00:46)を見てください。

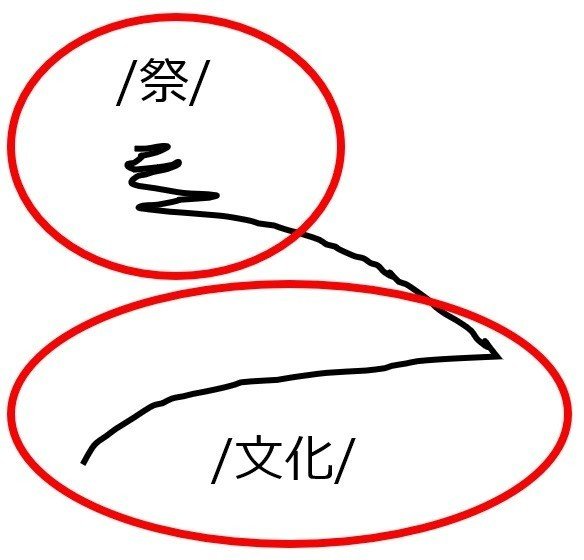

見る時間がとても短く、ろう者の手指の動きも少し早くてわからないでしょうが、ろう者が表現している手指の動きは、手話単語としての動きを表しているものです。例えば、/文化/ /祭/。ただし、文化祭といった言語的な意味は省かれ、音楽的な何かを表しているようです。

このシーンを見ながら、見ている私自身の身体のあらゆる感覚の状態変化を注意深く観察してみました。そうしたら、これまでろう者の音楽は視覚的なものとだけ言われがちだったのが、実は視覚だけではない、固有感覚もあるのではないか、ということに気づいたのです。

まず、固有感覚は何か、から説明しましょう。固有感覚とは、身体の深部にある感覚です。身体の動きの速度、向き、骨格筋の緊張、平衡感覚の総称です。身体各部の運動、静止、位置、平衡を感知することで、運動の調節や体位の維持を支えています。骨格筋に関しては緊張と弛緩の調節、平易な表現だと、はりとゆるみの調節になります。

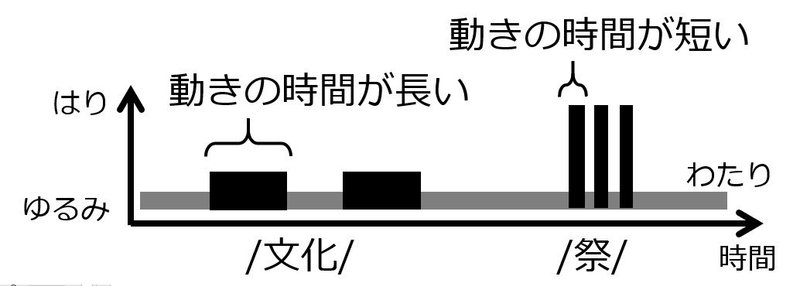

ろう者の/文化/ /祭/の動きの質を注意深く見てみると、/文化/では、動きの時間が長く、かつそれほどはりがあるわけではないように感じます。これに続く/祭/では、動きの時間が短く、かつはりもかなりあります。ビビビッって感じでしょうか。

ここで、はりとゆるみを縦軸、動きの時間やある単語を表してから別の単語を表すまでの手指の動き(わたり)も含めた時間を横軸に設定してみると、次のようになるのではないでしょうか。このように筋肉のはり、ゆるみ、動きの長さ、それらの組み合わせによるリズムを固有感覚で感じながら歌っているのではないかと思います。わたりは、1つの手話単語からもう1つの手話単語に移る時の手指の動きです。

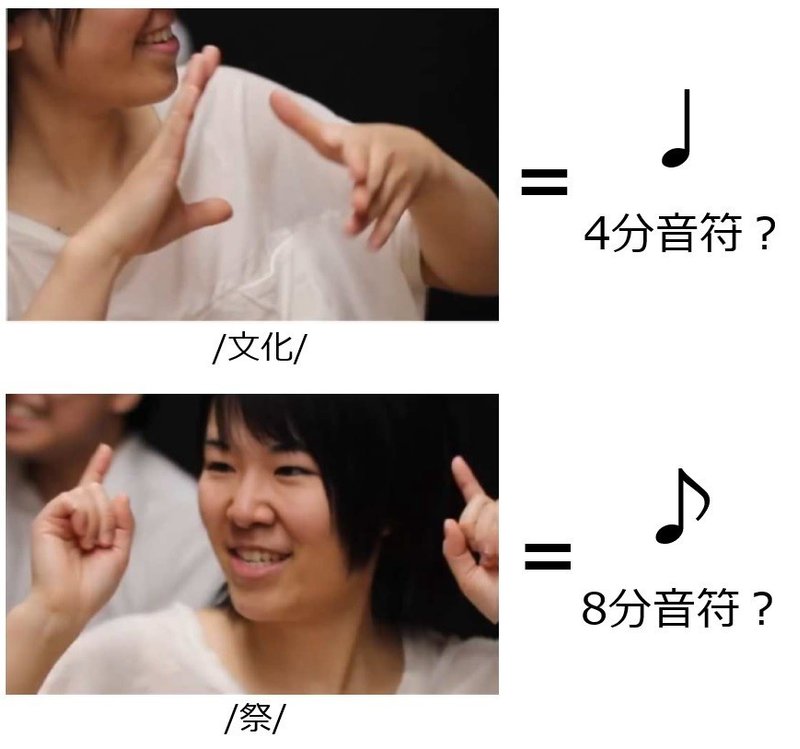

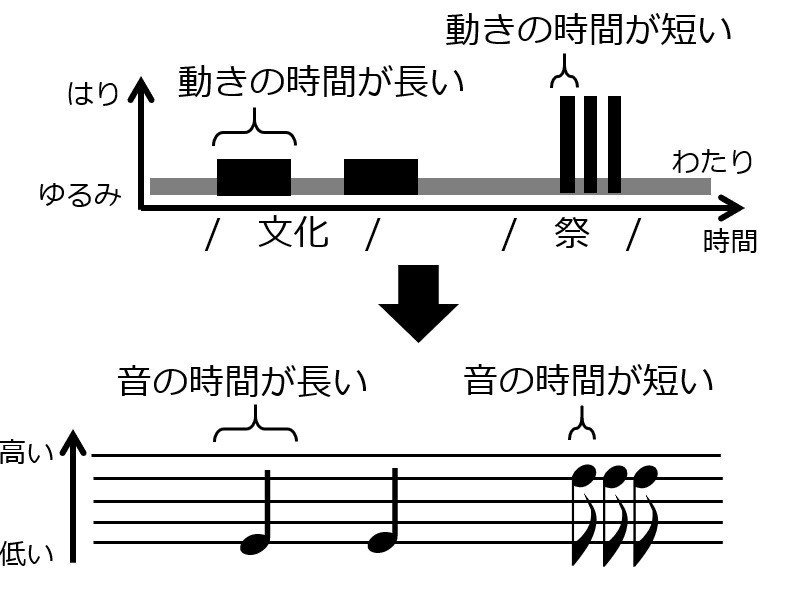

また、/文化/ /祭/はそれぞれ動きの長さが異なっており、これらは音の長さが異なる音符と対応する関係にあると考えられそうです。厳密に長さを調べたわけではないのですが、/文化/と/祭/を対比させる形で、仮にそれぞれ4分音符(♩)、8分音符(♪)であると考えてみます。

そうなると、音楽の五線譜に置き換えてみると、このように記述することが可能かもしれません。こうしてみると、聴覚的ではなくても、固有感覚的に音楽的なパターンを感じ、心地よくも感じられるのではないでしょうか。

次は、視覚です。視覚には、サッケード(跳躍運動)といって、人が見る対象を変えるときに発生する目の動きのことです。ある一点から別の一点へ視線が跳ぶように動きます。見たいと思う目標を高い解像度で確保したいと思ったときに、その目標を視力の高い網膜中心窩で捉えようと眼球を動かす、つまりサッケードを起こすのです。

歌い手のろう者の手指のはりとゆるみ、動きの長さやリズムは、聴き手であるろう者の目に音楽的なパターンを生じさせるようなサッケードが起こっていると考えられます。次の画像は、そうしたサッケードの痕跡を単純化して記述してみたものです。下から線に沿って目を動かしてみてください。それも繰り返しながら。そうすると、リズミカルに感じられてくるのではないでしょうか。

以上の仮説を踏まえて、改めて先ほどと同じシーンを見てみてください。

いかがでしょうか。

それから、非常に興味深い事例として、聴者による映像作品のなかに、ろう者にとって惹かれる、心地よく感じられるという評判の作品があります。

ドイツのコンテンポラリー・ダンスの振付家であり、舞踊家でもあるピナ・バウシュの作品です。以下の動画の最初のシーンを見てください。

ステージ上で多くの演者が行列を作って手指を動かしながら前へと進みます。その時の手指の動きに、人差し指と親指を立てた右手をゆっくり大きく動かし、その後はこぶしを握った両手で小刻みに震わせるというのがあります。これは、まさに上記の/文化/ /祭/の動きの質、そして置き換えられた五線譜のそれと類似しているように思えてならないのです。ろう者と聴者とが共有できる音楽的なものもある、と考えることができるかもしれません。

非常に興味深い現象ではないでしょうか。ただ、今回は、/文化/ /祭/のみとりあげて分析してみたものなので、それ以外にろう者が歌っている時の動きの質も同様に分析してみると、聴者とも共有可能なものか、ろう者固有のものか、などいろいろな発見ができるでしょう。

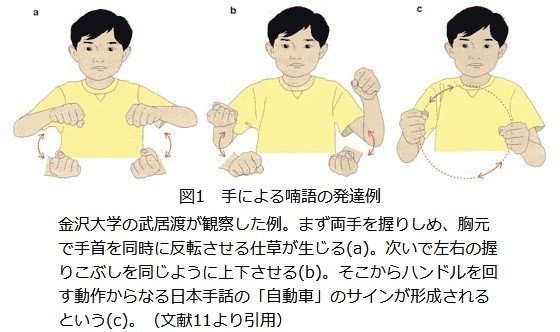

さらに、ろう者の音楽性のルーツとして、乳児期におけるろう者の両親と視覚や固有感覚を活用した、リズミカルなやりとり、いわば言語としての手話固有の「原初的コミュニケーション」といったものがあげられるかもしれません。そのなかでろうの赤ちゃんはリズミカルな動きを伴う手指喃語をするようになります。

1歳以降の語彙爆発や文構成などの発達によって視覚や固有感覚はさらに洗練されたものへと移行していきます。そうして「LISTEN リッスン」の歌い手のように他者にも了解可能な水準まで高めていったというふうに考えられそうです。

それからろう者の音楽には、手話詩のように言語的な意味を保持しているものもあれば、ここで説明したようなものもあり、現在も世界各地でろう者グループが様々な芸術表現を試みています。それは私たちも、聴者の世界に行くだけでなく、ろう者の世界でも歌うことができる、踊ることもできるのだ、と自分が身につけた手話やそれを使う身体に「音楽性」を見出すことで、自分の感覚や身体の可能性をより深く信じ、愛することもできるようになるのでしょう。

そして、音楽とはこういうものだと絶対的な評価基準となりがちな聴者の世界に、いえいえ、こういう世界(基準)もあるのですよ、と伝える。そうすることで、新たな対話が開かれる。異なる感覚を持つ者同士がアートを通して対話し、尊重しあい、あるいはともに新たな芸術表現を見出していく。そういうことも可能になっていくのではないでしょうか。

そのためには「教育」も重要な役割を持っていると考えます。「LISTEN リッスン」のパンフレットに寄稿した文章で最後に次のような内容を述べました。

教育は⼈類の智慧と歴史で築かれた⽂化を伝える役割を担っている。音楽教育も然りである。ろう児の⾳楽教育も“LISTEN”のようにろう者を主体とした⾳楽の⽂化を伝える時が近づいている。教育に携わる私たちは、⼈類にとっての⾳楽とは何かを根源的に問い直し、音楽教育の題材として積極的に取り込んで実践する必要があるだろう。⾔語学者は、「聴くという⾏為は、相⼿のおかれた状況に、想像⼒をもって積極的に⼊りこむことであり、⾃分とはべつな評価基準を理解しようと努めることである」と記している。今後、聴者の音楽文化も含めて人間の音楽についてどのように見識を深めていくのか教育者として問われている。(松﨑, 2016)

教育が文化を伝える場であるということは、子どもたちにとってその文化と出会い、自分はその文化を吟味し、それを担う人になれるだろうかという自分探しのテーマを持つことにもなります。

ろう者は、長年、学校教育の場で音楽とは聴覚と音声を活用するものと前提している聴者の文化を押し付けられていました。現在も音楽は聴者の所有物だと忌み嫌うろう者がいます。音楽という文化を通して自分探しをすることができなかったのでしょう。これからはろうの子どもたちも吟味できる、探求できる音楽とは何か、そのために学校教育でどのような実践を行うのかを検討することが求められるでしょう。また、音楽科の教科書に、人類のなかにいる「ろう者」の存在と彼らによる音楽的表現を掲載して紹介する必要もあるでしょう。そうすることで、聴こえる聴こえないにかかわらず、子どもたちが両方のアートを通して多様性を包含する評価基準(まなざし)を持ち、楽しくワクワク自分探しをすることができたらいいのではないでしょうか。そのような教育と文化を体現させていきたいと思います。