親知らずは怖い!~虫歯・歯周病・蓄膿症の原因となります!~

親知らずを放置していますと、虫歯・歯周病・蓄膿症になります!

1.親知らずとは

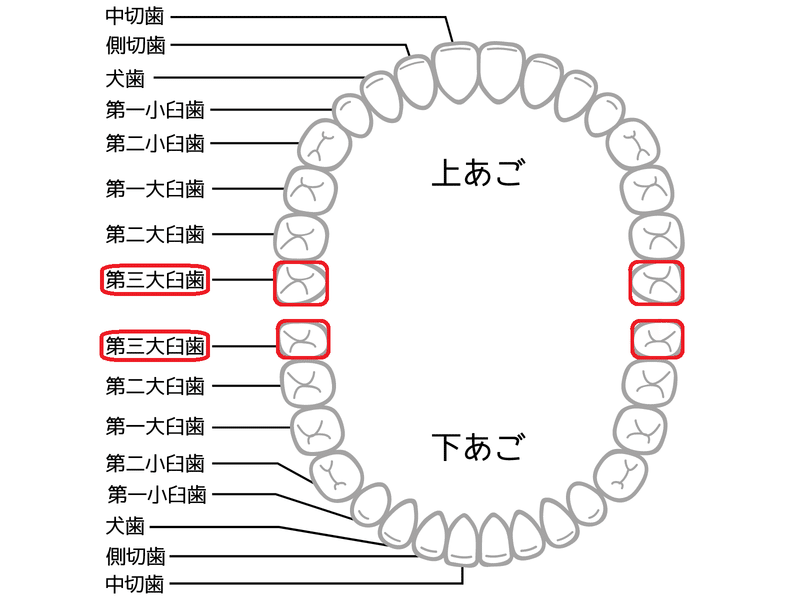

親知らずは大臼歯(大人の奥歯)のなかで最も奥に生える歯(第三大臼歯)で、智歯とも呼ばれています。

前歯から数えて8番目にあり、通常、15歳ごろまでに生えてくる永久歯(大人の歯)のなかで20歳以降、最後に生えてきますので、親に知られることなく生えてくる歯であることが名前の由来です。

2.親知らずを放置するリスク

親知らずは古代のように堅いものを噛み砕く必要はなく、現代では無用の長物と言えるものです。

そのため、近年、親知らずが正しい位置に生える率は50%から30%に低下するとともに、奥歯のさらに奥のもっとも歯磨きが難しい場所に生えることから、磨き残しによる虫歯や智歯周囲炎(親知らずが原因で生じる歯肉または歯周組織の炎症)、さらに親知らず付近の炎症により生じる細菌増殖が原因の蓄膿症(副鼻腔炎)になるリスクが高まっています。

親知らずを放置し、智歯周囲炎が進行した場合、親知らずはもちろんのこと、隣り合う奥歯が虫歯となったり、歯槽骨が溶けて歯を失うことになりかねません。

また、蓄膿症になりますと慢性化しやすく、細菌が全身に回ることで、さまざな疾患の原因となるリスクがありますので、注意が必要です。

3.親知らずを抜歯するリスク

親知らずを抜歯するさいに生じるリスクは以下のとおりです。

① 出血・痛み・腫れの継続

歯茎の奥深くに埋まっていたり、歯茎のなかで横向きになっている親知らずを抜歯するさい、歯茎の切開や親知らずの分割を行うことがあり、出血や痛み、腫れがしばらく継続することがあります。

② 下歯槽神経・舌神経の切断

抜歯時に誤って下歯槽神経・舌神経を傷付けることで、唇や舌の痺れや麻痺を引き起こすことがあります。

③ ドライソケット

抜歯後、傷口が塞がらず歯槽骨が剥き出しになり激痛が生じることがあります。

④ 上顎洞と口との交通

歯を抜いた穴が鼻の空洞(上顎洞)と交通した(繋がった)場合には、空気、血液などが鼻から漏れたりすることがあります。

⑤ 全身麻酔

通常の抜歯では部分麻酔となりますが、事情により全身麻酔となった場合、麻酔にともなうリスクがあります。

4.抜 歯

奥歯に違和感を覚えたときは歯科医でエックス線写真を撮り、親知らずの存在と状態を確認することとなります。

そして、親知らずの生え方や既存の歯への影響を確認して、親知らずを放置するリスクと抜歯するリスクを比較し、判断することになりますが、たとえ正しい位置に生えていたとしましても歯磨きが難しく、生えるまでに時間がかかり化膿しやすいことから、多くの場合、抜歯することになります。

通常、親知らずは歯茎に大半が埋没し、既存の歯や下歯槽神経との干渉があるため、部分麻酔を行ったうえ歯茎の切開手術を行う場合が多く、大学病院を紹介されることがあります。

抜歯後は歯茎の切開・縫合による出血や痛み、腫れがしばらく続くため、日常生活との兼ね合いを考えた抜歯タイミングの調整が望ましいでしょう。

5.治 癒

抜歯後、1か月程度で傷が癒え、その後、半年から1年をかけて徐々に抜歯跡が元に戻っていきます。

その過程で、隣の奥歯の歯茎が腫れたり、痛みを感じる場合がありますが、その状態が長引くようでしたら、歯肉炎(歯周病)を起こしている可能性がありますので、早めの診察と治療をおすすめします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?